出席台共成立大会的中共中央代表“彭荣”为任弼时的新证

2021-08-30薛明

薛明

摘 要:有关1928年4月15日在上海法租界出席台共成立大会的中共中央代表“彭荣”之真实身份,学界围绕“彭湃说”与“任弼时说”至今仍有不少争论。笔者在日共早期领导人佐野学档案中发现了一则新材料,其明确记载出席会议的中共中央代表在莫斯科曾以“布林斯基(Бринcкий)”为名。而中共领导人里使用过该名的只有任弼时。笔者认为,此次日文档案中的新发现,结合若干年前俄罗斯学者公布的大会亲历者林木顺写给共产国际的报告,可以确定“彭荣”即任弼时。

关键词:彭荣;台湾共产党;佐野学档案;“彭湃说”;“任弼时说”

1928年4月15日,在上海法租界金神父路(今瑞金二路)的一家照相馆楼上,台湾共产党(正式名称为“日本共产党台湾民族支部”,下文简称“台共”)成立大会秘密召开。会议的参加者除林木顺、翁泽生、林日高、潘钦信、陈来旺、张茂良和谢雪红等九名台湾左翼运动骨干外,还有中共中央代表彭荣及朝鲜共产主义者代表吕运享。[1]有关中共中央代表“彭荣”的真实身份,迄今主要有“彭湃说”“任弼时说”和“瞿秋白说”[2]三种观点。目前“瞿秋白说”已被否定,“彭荣”身份之争主要围绕“彭湃说”与“任弼时说”展开。本文拟在先行研究基础上,结合在日本战前外务省档案中發现的一份新材料,对这一党史“悬案”进行再考辨。

关于“彭湃说”存在的若干疑点

关于中共中央代表“彭荣”的真实身份,早先有学者认为是彭湃。如20世纪70年代台湾地区学者许世楷就在《日本统治下的台湾》一书中提到,参加台共成立会议的“彭荣”即彭湃,但并未给出明确依据。[3]

1997年,台共主要创始人谢雪红的回忆录《我的半生记》在台湾地区出版。在该书中,谢称她于1955年国庆节参加天安门观礼时,从李立三口中得知“彭荣”即彭湃。[4]谢曾亲自出席台共成立大会,无疑见过彭荣。回忆录出版后,很快引起两岸相关学术界的关注。有学者认为多年来困扰学界的“彭荣”身份问题已完满解决。如台湾政治大学教授、《谢雪红评传》著者陈芳明称,上述回忆录“终于证明彭荣便是彭湃的化名”[5]。也有学者具体考察彭湃20世纪20年代后期的革命踪迹后提出质疑,认为当时身处广东海陆丰土地革命一线的彭湃无法“分身”前往上海参加台共的成立大会。[6]

此外,除了考察彭湃革命踪迹,“彭湃说”仍有一点难以解释。谢雪红在回忆录中声称,告诉她“彭荣就是彭湃”的是“当时在上海”的李立三。作为中共高级领导人的李为何会将远在广东的彭湃说成“曾被中央派遣去领导台湾共产党的成立大会”?带着疑问,笔者进一步查阅了李立三的相关资料,发现谢雪红所言与《李立三自述》《李立三年表》《李立三红色传奇》等重要文献中的记载明显存在矛盾。[7]综合后三种文献可知,李立三从1928年1月至同年5月,除2月中旬为解决广州起义评价问题上与中共中央的矛盾,被短暂召回上海(其间彭湃正率部在粤东惠来、普宁等地打出一个革命小高潮,不可能出现在上海与台湾左翼人士接触),以及5月动身赴苏联参加中共六大又途经上海外,其余时间都以中共广东省委书记身份在香港从事革命工作。尤其是4月13日即“彭荣”召集在沪台湾左翼人士进行预备会议时,李立三正与中共中央代表周恩来配合,在港主持广东省委扩大会议。这就是说,即便李立三真的提早知晓某人被中共中央派去参加台共成立大会,大概率也是从来港指导省委会议的周恩来口中得知,而并非由于在上海工作的关系。同年9月,李立三从苏联返回中国,自此才重新开始在上海稳定开展工作。这时距台共成立大会已近半年。谢回忆录中所称当时李在上海,显然不符合历史事实。

笔者认为,作为支持“彭湃说”最直接也是最重要证据的谢雪红回忆,其部分内容的真实性本身是值得怀疑的。

“任弼时说”的重要证据——1928年林木顺致共产国际报告

本世纪初年,俄罗斯学者根据新发现的档案材料,提出“彭荣”真实身份应为任弼时。从此“任弼时说”引起关注,并引发“彭湃说”与“任弼时说”的讨论。

2005年,两位俄罗斯学者K.M.捷尔捷茨基(中文名郭杰)和A. З.别洛古罗娃(中文名白安娜)在《台湾共产主义运动与共产国际(1924-1932)研究·档案》(下文略称《研究·档案》)一书中首次提出“任弼时说”。作出这一判断的主要证据有两条。一是1928年林木顺致共产国际报告。捷尔捷茨基在俄罗斯国立社会政治史档案馆馆藏题为《中国共产党》的苏联时期文件汇编中,发现一份1928年由台共成立大会亲历者、时任台共中央委员会秘书的林木顺就党组织成立以来发生的一系列事件向共产国际所作的报告。林在报告中不仅提到台共成立大会上“除了台湾代表以外,还有中国中央派了任△△同志领导我们的大会”,还称自己在会后不久党内同志遭大量逮捕的严峻形势下,仍与日共中央代表佐野学及任弼时秘密讨论了接下来的行动计划。[8]二是台共早期骨干分子蔡孝乾在晚年回忆录中称:1928年春台共在上海举行成立大会时,任弼时担任共产国际东方部的联络工作。[9]

林木顺的报告在确认“彭荣”真实身份问题上,值得高度重视。这里需要注意的有两点。首先是亲历者的身份。林木顺与谢雪红一样,都是大会亲历者。林时任台共中央委员会秘书,他对大会召开情况应有相当了解,与中共中央代表“彭荣”定有接触。其次为报告与回忆的时间间隔。林的报告上未标明具体日期,但两位俄罗斯学者根据相关史实推断写作时间应在1928年11月,即大会结束半年之后,记录上出现差错的可能性小。由于是向共产国际报告大会情况,势必采取很慎重的态度。而谢雪红晚年由身边人笔录的回忆,距离台共成立大会召开已有三四十年之久。数十年之后的回忆是否准确,值得商榷。笔者以为相较于谢的回忆,林的报告可信度更高。

俄罗斯学者提出的“任弼时说”,让几成定论的“彭湃说”发生动摇。尤其是上述林木顺致共产国际报告披露后,学界对“彭荣”真实身份的讨论,越来越倾向于“任弼时说”。

在林木顺的报告中,尽管有完整提到任弼时的姓名,但并未言明参加会议的“彭荣”就是任弼时,而是以“任△△”代替。坚持“彭湃说”的研究者认为,“任△△”未必就是任弼时。如学者宋帮强以“彭荣”在台共建党大会上代表中共中央所作的一份长文报告作为新的重要证据,仍坚持“彭湃说”。宋文存在几个问题。第一,其所谓的新证据,已经不新。学者简炯仁早已注意到该份发言稿,只是未展开分析。其次,该报告从头至尾并无有关“彭荣”真实身份的直接信息,因此论文作者仍只能依据文字内容、行文特点等进行推测。第三,宋的论证还回避了对彭湃当年如何能在短时间内从大南山迅速抵达上海这一问题作出合理解释。关于“任弼时说”,宋指出因为林木顺未能写出参加台共成立大会的中共中央代表全名,所以无法断定该名代表就是任弼时。不仅如此,他还认为尽管林在报告别处明确提及自己在大会结束后曾与任弼时商讨行动计划,但也无法证实后来出现的“任弼时”与之前中共代表“任△△”为同一人。[10]

笔者认为,林木顺报告中的“任△△”即任弼时。报告不将“任某某”全名写出,而用三角符号代替,可能是担心报告在途中遭反动当局截获,故意为任弼时保密身份。另外,之所以报告中同时出现“任△△”和“任弼时”,很可能是因为这份秘密报告并不是由林木顺一次性完成的。而后因时间仓促,急于要将报告发出,作者又未能对前后文不一致之处进行检查和修正。总之,仅在林木顺报告基础上,通过相关史实展开合理性推论,所得结论仍不能令人完全信服。“任弼时说”是否立得住脚,还需进一步发掘新的关键性史料证据。

“任弼时说”的新证——1929年东京地方法院检事局对佐野学的问讯笔录

2020年前后,笔者通过电子数据库“亚洲历史资料中心”(JACAR)搜索日共领导人佐野学档案时,查找到一份东京地方法院下属检事局某检察官对佐野的问讯笔录原件。该文件明确记载了当年出席台共会议的中共代表的俄文名。这为确定“彭荣”真实身份即任弼时提供了新的证据。

佐野学为日共早期重要领导人,20世纪20年代曾多次流亡中国。1928年春,日本发生针对国内左翼力量的“三·一五事件”。佐野恰于大拘捕发生前一晚,受日共中央委托从东京出发去往上海而得以免祸。他此行来中国主要任务:一是与共产国际驻沪代表联络,就筹备日共第四次全国代表大会一事听取指导意见;二是通过中共的媒介,尝试与正筹划组党的台湾地区社会主义者们建立具体联络关系。5月3日济南惨案发生后,佐野迅速与中共中央商议,最终决定以日、中两党联合的形式发表一份《共同宣言》,谴责日本的暴行。在此期間,就联络台共一事,佐野终于有机会见到曾作为中共中央代表出席台共成立大会的“彭荣”。后者向他介绍了大会通过决议的主要内容,以及会议结束后不久部分参会者即遭逮捕的情况。佐野在确认此次台共大会的决议内容与年初日共中央为台湾社会主义者草拟的建党“纲领”基本一致后,便向“彭荣”声称:日共事实上无法遥控指挥在中国大陆活动的台共同志,因此还需拜托中共同志妥为指导。会面结束后,他又立即将相关情况向国内的日共中央委员长渡边政之辅作了汇报。

同年5月底,基本完成在华任务的佐野以日共代表团团长身份前往苏联参加共产国际六大。1929年春他再次返回上海,于当年6月不幸遭国民党警察诱捕,随后被解送回国。佐野于东京狱中留下大量供词,其中有不少涉及台湾地区早期共产主义运动的内容,为确定“彭荣”身份提供了可靠的证据。这里,从供词的版本与内容两方面予以介绍。

1. 供词的A、B两个版本

日本学者山边健太郎20世纪60年代所编大型史料集《现代史资料 社会主义运动》中,收录了东京地方法院预审法官审讯佐野时后者的供词(下文简称“供词A”)。[11]由于该史料集收录的佐野供词涉及台共,早为一些研究台共史的学者所关注。如简炯仁在《台湾共产主义运动史》一书中,就曾利用“供词A”中的相关内容,来作为“彭荣”即彭湃化名这一观点的重要佐证。[12]

在查阅“亚洲历史资料中心”所藏战前日本外务省档案原件过程中,笔者意外发现:佐野狱中供词并非只有一个版本,除“供词A”外,实际上还有一份东京地方法院下属检事局某检察官对同一对象讯问时,后者留下的供词(下文简称“供词B”)。而“供词B”,迄今为止相关问题的研究者都还没有注意到。

上述两份供词:一是从产生时间上来看,“供词B”整体上要早于“供词A”。东京地方法院预审法官以违反所谓“治安维持法”之罪名,首次前往丰多摩监狱对佐野进行预审是在1929年9月24日。除年龄、职业、出生地及户籍地等基本信息外,重点就该嫌疑人在1924年日共第一次解散后,参与组织重建并担任党内要职的大致经过进行审问。首次预审结束后,不知何故对佐野的预审工作被暂停。第二次预审开始时已是 1930年1月5日,且参与的法官也被替换。此后至同年4月7日,新任预审法官连续对佐野进行了十五次讯问。而相对地,东京地方法院下属检事局的检察官虽于1929年11月16日才开始对同一嫌疑人进行首次讯问,但之后至1930年1月8日最后一次讯问,其间连续进行了九次讯问,并未发生长时间中断。二是从格式上来看,与九份“供词B”皆以“听取书”为题,且正文中仅按时间先后(以汉字数字编序)记录佐野的回答不同,每份“供词A”的标题,除首份外,从第二份开始都以“第X回讯问调书”为题。而在正文中,则以 “第X问”“答”的格式,对预审法官的提问内容也进行了记录。三是从具体内容上来看,通常情况下,“供词A”和“供词B”在描述同一人物或事件时,尽管在措辞上会有较为明显的差异,但两者所表达的基本意思是一致的(有时,甚至会出现两者措辞完全相同的情况。如佐野在供述日共为台共草拟的《政治纲领》大致内容时,“供词A”和“供词B”中的文字记录一模一样)。笔者猜测,或许正是出于上述原因,日本学者在整理、比对相关档案时,认为没有必要把两份内容基本相同的供词同时收录,因而在出版史料集时只完整收录了其中一份。

然而,令日本学者没有料到的是,当初视为“鸡肋”而被舍弃的“供词B”中,竟包含有能够支持“任弼时说”的关键性证据。

2. 两份供词中关于中共代表“彭荣”的记录

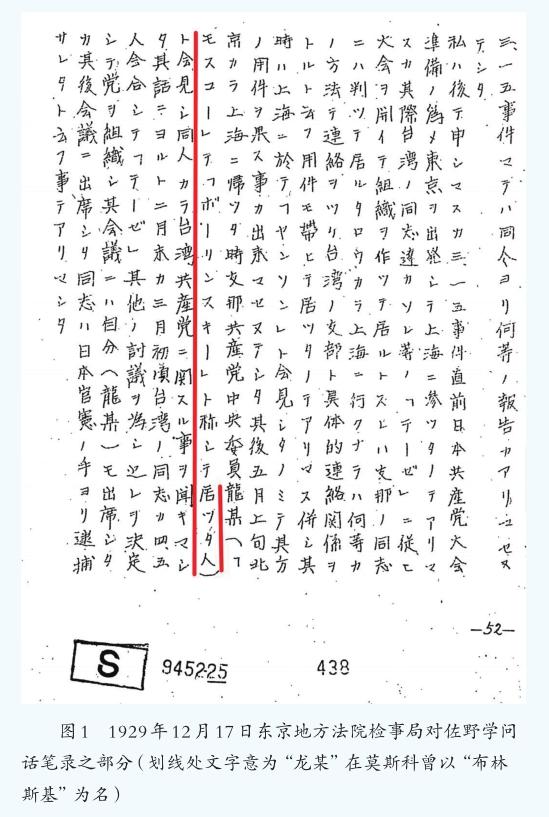

笔者将“供词A”和“供词B”中有关“台共”部分进行细致比对后发现,两份供词对佐野当年在上海所见“神秘”中共代表的记录,除具体措辞外,有以下几点明显不同:一是中共代表之名在两份供词中虽都被记录为“龙某”,但“供词A”中为日文汉字简写体的“竜某”, “供词B”中则为“龍某”;二是“供词B”中提到中共代表龙某时,名字后面还有一个括号,内中文字为:此人在莫斯科曾以“布林斯基” (原文为日语片假名“ボーリンスキー”,参见图1)为名。[13]这一重要信息在“供词A”中是没有的。

通过查阅相关文献可知,20世纪20年代中共高级干部中曾取俄文名“布林斯基”的,仅有任弼时一人。据《任弼时年谱》一书记载,1921年夏年仅十七岁的任培国进入莫斯科东方劳动者共产主义大学(简称“东方大学”)中国班学习,除正式改中文名为“任弼时”外,还给自己取了一个俄文名“Бринcкий(布林斯基)”。[14]

笔者认为,以此次佐野学“供词B”中新发现的重要信息,结合俄罗斯档案中1928年林木顺致共产国际报告以及对任弼时早年革命活动的分析,已基本可以确认任弼时即当年作为中共中央代表出席台共成立大会的“彭荣”。

此外,对于台共被捕成员口供中的“彭荣”,为何在佐野的两份供词中会写作“龙某”这一问题,笔者猜测有以下几种可能:一是“龙某”可能与“彭荣”一样,是任弼时当时所用众多化名之一。二是繁体的“龍”字在字形上与“彭”字相似,尤其是在书写较为潦草的场合。可以想象任弼时与佐野见面时,在纸上用汉字写出了自己的假姓“彭”,但由于笔划潦草被后者误认为“龍”。三是任弼时同佐野会面时以真实姓名相告,但后者误将“ren(任)”听成“long(龙)”。考虑到日本人母语发音并不区分卷舌音“r”和不卷舌音“l”,加之任弼时的“官话”带有浓重的湖南地方口音,笔者认为这种可能性也是有的(前提是佐野略懂汉语且习惯用汉语发音记忆中国人姓名,日语发音中“任”和“龙”的区别很明显,不会造成上述混淆)。

不管是何种可能,都可看出两人彼此并不熟悉。在佐野供词中,多处出现与其有较多来往的中共领导人真实姓名,如李大钊、陈独秀、周恩来、瞿秋白、张太雷、李立三、蔡和森、刘少奇等。在不熟悉对方的情况下,出于安全考虑,任弼时在与佐野接触时不以真名相告,是可以理解的。但考虑到中日两党交往的对等性以及显示中共中央对台共问题的重视,任又并未向对方隐瞒自己中央委员的身份。

小 结

本文结合中、日、俄三国史料进行考证,令“彭荣”真实身份这一党史悬案得以基本解决。日共早期领导人佐野学的档案明确记载出席会议的中共中央代表在莫斯科曾以“布林斯基”为名。而中共领导人里使用过“布林斯基”这个俄文名的只有任弼时。此次日文档案中的新发现,再结合林木顺的报告与俄国学者等研究,可以确定“彭荣”即任弼时。

考证的结果远非终点。由此反映出的台共成立过程中中共中央、共产国际、日共和台共四者之间的微妙关系,以及共产国际在幕后发挥的巨大影响力,非常值得进一步思考和探究。在出席台共成立大会代表人选问题上,中共中央是选择有留苏经历,与共产国际关系密切的留守中央成员任弼时,还是选择有留日背景,知晓日本情况,且有土地革命实际斗争经验的彭湃(假使当时彭果真在上海的话),这背后实际反映出两种截然不同的工作思路,从中可窥探出尚处幼年期的中共在共产国际指导下,处理台共这样比较特殊问题时(名义上属日共支部,但实际由中共具体负责指导工作)的政策方向。

*本文系2019年度国家社科基金一般项目“红色家训的文化基因及传承发展研究”(项目编号:19BKS113)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]警察沿革志出版委员会编,王乃信等译.台湾总督府警察沿革志第二篇 领台以后的治安状况(中卷) 台湾社会运动史(一九一三年——一九三六年)第三册·共产主义运动[M].台北:创造出版社,1989:9-10.

[2]“彭荣”不可能为瞿秋白的直接证据,来自日共领导人佐野学被捕后的供词。佐野提到自己曾于1928年5月在上海同“彭荣”会面,而瞿秋白为参加中共六大已于當年四月底启程前往苏联。另外,虽然瞿并未出席台共成立大会,但有资料表明他在1930年归国后曾代表共产国际及中共中央对台共活动给予指导。相关研究可参考梁伟峰.瞿秋白与“台湾共产党”[A].瞿秋白研究文丛(第9辑)[C].北京:中国文联出版社,2015:139.

[3]王键猜测许的观点应来源于谢雪红。他认为虽然谢的回忆录迟至20世纪90年代才在台湾地区出版,但回忆录草稿极有可能早在1970年谢病逝前后便通过某种渠道流入岛内。参见王键.出席台共成立大会的中共代表“彭荣”身份辨析[J].北京社会科学,2013(4).

[4]谢雪红口述,杨克煌笔录.我的半生记[M].台北:杨翠华个人名义出版,1997:253.

[5][8][俄]郭杰,白安娜.台湾共产主义运动与共产国际(1924-1932)研究·档案[M].台北:“中研院”台湾史研究所,2010:Ⅷ,69.

[6]王键.出席台共成立大会的中共代表“彭荣”身份辨析[J].北京社会科学, 2013(4);梁化奎.指导台湾共产党创建者详考[J].中共党史研究,2013(6).

[7]中共中央党史研究室第一研究部编.李立三百年诞辰纪念集[M].北京:中共党史出版社,1999:582-585,649;李思慎.李立三红色传奇(上)[M].北京:中国工人出版社,2004:241-259.

[9]蔡孝乾.江西苏区·红军西窜回忆[M].台北:中共研究杂志社,1970:22.

[10]宋帮强.指导台共建党大会的中共中央代表“彭荣”身份再辨[J].党的文献,2019(5).

[11]山辺健太郎.現代史資料 20 社会主義運動(7)[M].東京:みすず書房,1968:236.

[12]简炯仁.台湾共产主义运动史[M].台北:前卫出版社,1997:171.需特别指出的是,简对供词原文进行了改动,且未作说明。事实上“彭荣”这个名字无论在史料集中,还是在档案原件中,都被写作“龙某”。

[13]亚洲历史资料中心编.日本共産党関係雑件/東京地方裁判所ニ於ケル共産党事件被告人聴取書 第一巻 4.佐野學(レファレンスコード:B04013171200)[DB/OL].https:// www.jacar.go.jp.

[14]中共中央文献研究室编.任弼时年谱(1904-1950)[M].北京:中央文献出版社,2014:22.