晚清传教士眼中的老北京城

2021-08-30徐艳芹

徐艳芹

自鸦片战争爆发后,中国的大门在帝国主义列强的枪炮下被迫打开。伴随着殖民侵略的不断加深,国内人员构成逐渐发生了变化。大批外国人从沿海各地涌入,其中包括商人、外交使节、军人,还有传教士这类特殊的群体。西方传教士在中国传教始于明朝来华的利玛窦,当时中西方尚处于相对和平的交往中,利玛窦等人受到了帝王及官员的重视。但鸦片战争结束了这种互相交流的状态,“中外文化走向上出现了明显的列强强制性单项输入的特征”[1]。此后的传教士便不单单是传播西方宗教与科学知识的群体,也逐渐成为帝国侵略的先锋军和辅助者。与武力攻击不同的是,他们企图将西方宗教教义渗透进中国人的思想和价值观中,进而实现文化上的绝对优势。

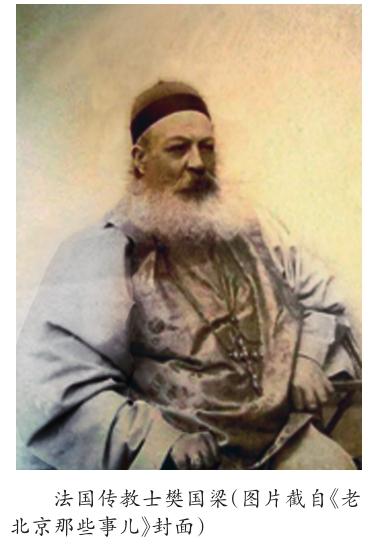

樊国梁便是晚清法国来华传教士中的一员,他在中国生活三十余年,后将其所见所闻凝于一书,即《Pékin:Histoire et descfiption》,中文名为《北京:历史和描述》。2010年,陈晓径将此书名译为《老北京那些事儿——三品頂戴洋教士看中国》(以下简称《老北京那些事儿》)。以下,我们便透过书中樊国梁对京城及城中旧事的描写,来窥视这位传教士眼中的老北京城风貌。

一、樊国梁与《老北京那些事儿》

1837年,樊国梁生于法国的马尔萨奈拉科特地区,24岁时晋升为神父,次年便被教会任命为主教来华传播教义。1899年,樊国梁出任天主教驻京主教,即当时西什库教堂的主教。1902年,樊国梁在返回欧洲接受封赏与荣誉后再次来华,三年后于北京病逝。

《老北京那些事儿》一书是他作于19世纪末驻京传教之后,在“致读者”中道出了自己的写作目的——“不仅在于描述北京曾经的风貌,更在于展现北京在我眼中的印象——尽管日渐衰微,仍然气度恢弘。”此书从内容上分为两大部分,第一章至第九章描绘了北京的风貌,包括城池、园林、寺庙、陵园、政府机构等静态建筑,也有商业、医学、文学艺术,民间家庭生活与节日、丧葬、衣食住行等动态图景,另外还介绍了北京的地质与气候和种类丰富的动植物。在描绘北京地图时,他力求客观且持中立立场,但对于中国的政治、军事和娱乐方面,却不可避免地有所贬抑。第十章至第二十三章介绍了北京的历史与传教士,从盘古开天地后的三皇五帝至统一王朝的秦皇汉武,从纷乱的三国魏晋南北朝至文化繁荣的唐宋,从马可波罗来华时的元朝至教案频发的晚清,樊国梁似乎在每个时代都能找寻到西方宗教的印迹。这一部分对于想要了解中国的外国人而言很有帮助,但从史实来看,他将古代名人牵强附会到了一些天主教的传说上,来为天主教服务。[2]

二、北京城的建筑、商业和工艺品文化

樊国梁在京城待了数年,对北京城的印象是不断变化的,这多是源于他西方传教士的身份所隐含的个体主观性。我们来看看他眼中壮丽、繁荣的北京城,体会他对于京城的赞美之处。

首先是城内的建筑物。一是宫殿园林,故宫内有很多壮美华丽的宫殿,整体看来规模宏大,细细欣赏又各有千秋。皇宫西面有三海——北海、中海和南海。中海附近的紫光阁是皇帝接待王公、使节和蒙古贵族的场所,阁内的墙上还画有乾隆帝的战功图,最上面一层供奉着历代功臣像,皆是画工精湛。西北面的圆明园虽因十九世纪中叶以来的战火损毁良多,但樊国梁还是看到了不少色彩斑斓的琉璃瓦片。他体会到了此园林所包含的中国劳动人民的智慧和建筑才能,也感悟到了其间的“中国风格”,即富有创意且出乎意料。[3]二是北京特色各异的寺院佛塔。如城中由喇嘛负责管理的雍和宫,这里本来是雍正即位之前的居所,乾隆下旨将其修建为一处宫殿,殿内有一尊高达二十三米精美装饰的佛像。城西的八里庄塔修建于明朝,高十三层,以美丽的大理石为底座。八大处则是汇集众多寺庙,同时也是一处绝佳的避暑胜地,空气清新且水源优质。戒台寺起源于唐朝时建造的慧泉寺,之后有高僧在此处一座大殿内修了大理石制的戒台,周边雕刻古代守戒的人的图像,随即便有了戒台寺之名。还有京西的旃檀寺,院落中矗立着三座华美的建筑——天王殿、慈仁宝殿和大宝殿。大宝殿内还供奉着周朝穆王时雕刻的旃檀制佛像,至樊国梁看到时已存世两千七百多年。另有城西北的大钟寺,寺内由青铜铸造的大钟是明朝的文物,里外刻有细小干练的文字,且雕工极为精细。香山上的碧云寺是樊氏所见的北京附近最美丽的寺庙之一,当他看到寺中无数的庙宇和众多神像时,便认为以一卷书来描述此寺亦不为过。

其次是北京的工商业,他眼中的北京城就像是法国的巴黎,这里有很多装饰华丽的商店,可以买到全国各地的商品,且都是欧洲人比较喜欢的奇珍异宝。店里的生意人基本不存在欺骗顾客的行为,他们服务热情有礼貌。店内的商品有贵重的有平价的,总体来看,在北京居住的人可以用比较少的花销过一份相当不错的生活。[4]这便是樊国梁对于北京商业和商人的良好印象。

最后,他用两个章节的篇幅描绘了中国古代丰富的青铜器和瓷器文化。其中他提到了商朝的大型角状花瓶造型美观,周朝罕见的兽雷纹螭首携壶形态优雅。汉朝青铜雷纹斗是一件颇重的装水容器,只有寺庙才有这样雕工精美的工艺品。唐朝永平凤龟灯做工精巧,雕刻仔细的凤凰停歇在乌龟背上,此灯价值很高。关于中国古代的瓷器,他看到宋代几乎是纯粹的白瓷,没有什么装饰,元朝则有白瓷、青瓷、深紫色瓷、月光色瓷和钧窑瓷等不同种类的瓷器。明朝工匠开始着眼于瓷器的装饰,增加了上面的釉彩,使其色调变得清新刚劲,这样明朝的瓷器似乎在色彩鲜明度上达到了顶峰,后世便在此基础上继续完善瓷器制作。此后,清朝一些研究者提高了图案设计和绿色釉彩的工艺,康熙年间的釉彩是樊国梁所能见到的最好的。另外,康熙时的工匠还烧制出了牛血色郎窑红瓷,上绘三彩的风景画。透过这些中国工艺品的描写,我们可以看出樊国梁对这些西方没有的精品的喜爱,并且他认为这个主题是需要连篇累牍地进行考察的。

三、北京城的政治与军事

此书是樊国梁站在西方的角度俯视中国的成果,其中部分篇幅不免浸透着欧洲人的优越感及对北京某些事物的反感。樊国梁眼中“落后”的京城印象主要集中在中国的政治制度和军队训练。

首先,他认为中国的帝王极尽奢侈,官员多是贪腐无度,而且中国的政治是墨守成规的。以宫廷为例,管理事务的官员数不胜数,作为皇宫之主的帝王要遵循节令和国库收入情况决定衣食水平。每年皇帝会有数次出游,不论是赴皇陵祭祀,还是外出民间游历,一趟行程的开销大得惊人。但总体看来,实际的支出远远大于实物的真正价值,因为大多数的利益都落到了办事官员手中。这样的肥缺越来越多人觊觎,有些人便花钱买官。在中国王朝的政治运行机制方面,历朝历代皆是父死子继、兄终弟及的继承模式,新帝即位后不久便会册立皇太子作为继任者,皇帝薨逝后百官多会奉立太子为帝。樊国梁认为中国的百姓和官僚的脑子里有一种根深蒂固的想法,便是尊重权威、服从命令。在这样循环发展着的家天下结构里,政府各个部门互相协作、互相依赖同时也互相监督着,呈现出一种墨守成规的状态。

其次是中国军事训练和军队的落后。樊国梁看到军队装备相较两百年前的设施并无改进。火器训练中也是古已有之的方式,就像神甫余克所言“中国人与其说是在放炮,还不如说是在放烟火”。[5]清朝军将和兵部官员虽知晓这种情况,却视若无睹,只会从中牟利,并不在意军事训练的水平能否达到保家卫国的目的。19世纪60年代,李鸿章曾经试图改进军队配置,购买了精良的武器和装备,制定了严明的军事纪律。但还是因为卖官鬻爵、利欲熏心的恶劣风气导致军官素质不高,本可以好好培养的士兵最后也被浪费掉,洋务派的努力也付之东流。甲午中日战争中,北洋舰队损失惨重,樊国梁认为中国军队和舰队如此不敌日本军舰,原因便是官员们不良的道德风气和军事训练的懈怠以及军队补给的匮乏。他觉得应该以欧洲培养军队的方法为范本,利用好中国的土地与人口优势,建立一支优秀的有威慑力的军队。很明显这是站在欧洲中心的视角检视中国的军队建设,尽管从训练和作战水平上来看,中国确实处于劣势,但他说出此言的目的大略还是宣扬欧洲比之于中国的优越以及中国应以西方发展为榜样。

四、传教士身份所造成的思想文化差异

樊国梁作为一名法国传教士来华,当他观察中国时会不自觉地从西方的思想、价值观及生活方式出发,来评判中国的文化和民众的社会生活。例如当看到北京报国寺的观音造像“梳着未婚女子的发髻,怀里抱着一个婴儿,脚下踏着一条龙,左边停着一只鸽子,右边是一朵花或一本经书”[6]时,他就联想到了圣母玛利亚。这种本国思维是所有人的共性,即善于用身边熟悉的人或者事物来定位所见到的新人或新物。

在教养子女方面,樊国梁看到在中国很少有母亲亲吻自己的儿子,对此他感到很惊讶。在西方人看来,这样近距离的接触是感情亲近的表征,是家人之间关系亲密的传达。但不可否认在儒家文化的中国,这是不可通用的。关于中国家庭中的秩序,男尊女卑、内外有别是古代乃至近现代中国人在儒家伦理观念下潜移默化形成的一种家庭地位状态和生活方式。在“家”这个空间内,三纲五常是家庭秩序运转的指导理念,女性家庭成员大多处于附属地位,需要无条件服从于父亲、丈夫的权威,依附于儿子的赡养。固有的忠孝伦理观念要求中国人在朝忠君,在家孝亲,但即使是亲人也不可能无视个体之间的间隔去实现西式的亲密接触。这同样也是儒家思想给予中国人空间上的行为规范。然而这些都是樊国良在法国生活时未曾见到和经历过的。

近代以来,中国国门被迫打开,中西方的社会制度和思想文化开始有了碰撞,这在客观上也刺激着部分中国人为摆脱被剥削、欺凌的困境而尝试着谋求现代化。[7]在这期间,西方基督教教义也与中国的儒家思想发生了激烈冲突,西方宗教中的制度、礼仪和中国的文化与社会传统之间存在很大的差異。西方基督教主张的是“皇权与教权两分,教会不干预世俗社会,但教会本身的事务,也不受教外的政治权威仲裁”,在处理事务时必须秉持宽恕、博爱等圣经所阐释的伦理原则。[8]但儒家思想的初衷便是为国家制定社会秩序,划分士庶等级阶层,在这一前提下推行仁义礼智信的思想,进而形成一种广泛的伦理化教育。因此,两者冲突的焦点便是儒家“三纲五常”的观念和基督教“上帝面前,人人平等”的教义之间的冲突。[9]

樊国梁从法国来华,但法国在当时列强中的实力并不似英美般强大,因此法国侧重于宗教文化的侵略,即在中国谋求传播天主教并希望宗教宣传被保护的特权。这样便和中国的礼教产生了矛盾。[10]以樊国梁为代表的传教士是法国在华势力的组成部分,尽管部分传教士的初心是把传教与向中国人输入现代科技知识和西方人文与社会科学知识并举,实现“以学辅教”的效果。但最终的目的还是希望使中国西方化,将晚清的北京城甚至当时的中国社会改造成为他们所熟知的西方模式。[11]

结语

樊国梁是晚清来华的一位法国传教士,其撰写的《老北京这些事儿》一书详细介绍了北京的城市风貌、政治机构及民众的日常生活。他笔下的北京城既有富丽堂皇的风貌,也有奢侈、落后的样貌,但他对某些史实的书写也透露出西方的欧洲中心观和传教士身份的宗教色彩。如他认为中国人固守成规,不知变通,“如果中国真的能够走上进步之路,如果中国能够睁开眼睛,看到宗教的真理——只有宗教真理才能够教化中国”。[12]

这本书是樊国梁从自身视角出发,不免掺杂着诸多西方宗教教义和个人主观判断,因此书中的记载多是较为片面的认知和理解。在历史观察和研究中,我们需要做到旁征博引,广泛地搜集多方面的材料,这样才可以在繁杂的史料中越来越接近历史的真相。任何纸本的记载也都需要如此被一步步地证实。

参考文献:

[1][7][11]梁怡.北京近代历史中的外国人及其影响[J].社会科学战线,2011(2):117-118,116,117.

[2]陈晓径.法兰西教士看中国——评介晚清法国来华传教士樊国梁名著《北京:历史和描述》[J].法国研究,2011(1):86.

[3][4][5][6][12][法]樊国梁著,陈晓径译.老北京那些事儿——三品顶戴洋教士看中国[M].北京:中央编译出版社,2010:38,72,55,22,384.

[8]马自毅.从“天下”到“主权”——从条约、传教看清末社会观念的变化[J].史林,2004(6):16.

[9]温钦虎.从近代教案看基督教与儒家思想的冲突[J].天水行政学院学报,2000(2):29.

[10]张庆.被围困者眼中的义和团运动——评《伯希和北京日记》[J].西部学刊,2020(4):135.

作者单位:中央民族大学历史文化学院