NGO贪腐何以发生?

2021-08-27韩艺高天张瑞

韩艺 高天 张瑞

摘要:近年来NGO贪腐丑闻屡见报端,关于贪腐的发生虽有多种解释但缺少实证检验和整合性的解释框架。为此,对现有研究进行全面梳理的基础上,提炼出“外部防控-内部廉能-制度规束”3层涉及政府监管、第三方评估、媒体披露、公众参与、企业监督、廉洁自律建设、公益能力建设、制度健全度、制度执行力等9大致腐因子。基于所选取的12个NGO贪腐典型案例,辅之以媒体关于NGO贪腐的报道、调研访谈,对9大因子进行验证,均被证实的同时,还发现“上级NGO监管不力”和“慈善认知偏差”两个新的但仍可归属为9大因子类别的因子表现。在此基础上,构建起“NGO贪腐肇因解释框架”并形塑NGO贪腐防控治理机制:从长远看需要针对9大致腐因子多管齐下,构建起有效的防控治理机制。但鉴于因子类型的“固化性”不同,应采取分步实施,先易后难的治理策略。

关键词:NGO贪腐;影响因子;肇因解释框架

中图分类号:C916 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)04-0099-012

一、问题的提出

NGO作为社会治理的重要主体,在满足社会多元需求、培育公众民主价值观、扩大外部监督等方面的作用不可或缺。据统计,截止到2020年底,我国共有民间组织894385个,相较于2010年440168的保有量已翻了一番①。然而,NGO蓬勃发展之际,也出现了“郭美美事件”“春蕾计划风波”等慈善丑闻,更有“红顶协会敛财风波”“中华畜牧业协会沈广案”等涉及腐败案件的发生,引发慈善领域的公信力危机。在“郭美美事件”发生后一个季度内全国捐额降幅高达86.6%②。多起慈善丑闻事件使慈善形象蒙垢,严重掣肘我国公益事业的发展。为此,如何针对NGO违规筹款、变相洗钱、善款挪用、假公济私等问题加以有效治理,保障慈善事业的纯洁性已迫在眉睫。

诸多NGO慈善丑闻特别是贪腐案件的背后,若干问题引发思考:NGO贪腐何以发生?多起贪腐案例的共性特征是什么?其背后的深层肇因有哪些?关于NGO贪腐肇因现有研究是如何解释的,这些解释是否与实证检证相吻合?如何针对NGO贪腐构建起整合性的解释性框架?特别是如何针对贪腐肇因,形塑起有效的防控治理机制?为此,本文拟对这些问题进行回应。

二、文献梳理与研究思路

早先,Salamon的志愿失灵理论指出,家长式作风已严重掣肘了NGO的健康发展Salamon,L.M.,Partners in Public Service: The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations,The Nonprofit Sector:A Research Handbook,New Haven:Yale University Press,1987,pp.111-112.。后来学者从责任机制里贾纳·E·赫兹琳杰等:《非营利组织管理》,北京新华信商业风险管理有限责任公司译,中国人民大学出版社2000年版,第2-15页。、内部治理结构Archambeault,D.S.,Sarah Webber and Janet Greenlee, Fraud and Corruption in U.S.Nonprofit Entities,Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,vol.44,no.6(2015),pp.1194-1224.、组织特殊性与能力差异Trivunovic,M.,Johnsφn J. and Mathisen H., Developing an NGO Corruption Risk Management System:Considerations for Donors.U4 Issue,no.9(2011),pp.1-26.、外部监管Herzlinger,R.E., Can Public Trust in Nonprofits and Governments Be Restored? Harvard Business Review,vol.74,no.2(1996),pp.97-107.等角度提出了致腐论断。而国内对NGO的研究主要集中于管理体制、政社关系、内部治理、国外引介等主题上。总体上看,关于NGO贪腐肇因的论述往往仅在NGO宏观研究主题中附带提及,缺乏微观系统探究和理论解释。为此,本文针对“NGO贪腐何以发生”之问,在梳理相关论述的基础上,提炼出多层致腐因子,以案例和访谈对理论假设进行实证检验,并在验证基础上形成“NGO贪腐肇因解释框架”,以期为丰富NGO贪腐研究尽绵薄之力。

(一)文献梳理与归纳

截止到2020年12月25日,课题组以“NGO(NPO、社会组织、非政府组织、非营利组织)贪腐(腐败、贪污)”“慈善(公益、志愿)腐败(贪腐、贪污)”为“主题”通过CNKI数据库共检索到相关文献17篇。鉴于研究文献数量太少,为尽可能全面扫描,课题组进而辅之以“语句检索”方式,即同一句话中含有“NGO(NPO、社会组织、非政府组织、非营利组织)”和“贪腐(腐败、贪污)”或含有“慈善(公益、志愿)腐败(贪腐、贪污)”的文献,共计检索到2416篇,对之进行分层筛取,首先剔除重复、无关项,共筛选出614篇。接着,课题组对这些文献中有关“NGO贪腐”肇因的语句进行筛选抓取。梳理发现,关于NGO贪腐肇因解释主要可归纳为三大层面。

1.外部防控层

外部防控,是政府、第三方机构、媒体、公众以及企业等诸多外部主体对NGO施以的监督和约束。外部防控层主要涉及主体是否多元化、协同效应如何、监督是否有效。

(1)政府监管

政府因其强制力、权威性,是NGO监管的重要主体。政府监管可能存在的问题:一是监督实效不佳。行政化监管体制以防范控制为主,重资格预审而轻行为监管,监管成效甚微陈晓春、肖雪:《非营利组织的法治化监管》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版),2017年第5期。。年检和评估可能流于形式,许多腐败问题难以揭露王红艳:《社会组织腐败治理机制变迁与发展》,《政治学研究》,2016年第2期。。而面对种类繁杂,数量庞大的NGO,对其具体活动的监管更难以有效履行张玉强:《从“双重管理”到“三层协同”——中国社会组织登记管理体制的重新构建》,《天津行政學院学报》,2017年第2期。。二是监管部门间缺乏协调。监管主体间信息分离朱志伟、刘振:《重塑与创新:“互联网+”视域下的社会组织监管机制研究》,《电子政务》,2018年第2期。,监管过程中存在着“缺位”“越位”“错位”现象侯江红:《论公益组织的财务特征与政府财务监督机制》,《云南行政学院学报》,2008年第4期。。三是“政社不分”导致监管失灵。NGO独立性缺失和对政府的过度依赖直接影响其公益性宗旨和公益目标孔金平、王忠莉:《非政府组织信任危机补救研究》,《行政论坛》,2015年第2期。,部分NGO滥用转移而来的公权力,存在专制和腐败游祥斌、刘江:《从双重管理到规范发展——中国社会组织发展的制度环境分析》,《北京行政学院学报》,2013年第4期。。

(2)第三方评估

第三方评估机构以其独立性、专业性成为政府监管的重要补充。近年来,NGO第三方评估有了起步式发展,但专业化第三方评估组织稀少石国亮:《慈善组织公信力重塑过程中第三方评估机制研究》,《中国行政管理》,2012年第9期。,尚存在发展不平衡、评估机构独立性不强、专业水平不高和评估机制不健全等问题徐双敏、崔丹丹:《社会组织第三方评估主体及其能力建设》,《晋阳学刊》,2018年第5 期。。有的评估机构身份和经费的不独立导致其评估工作、评估结果难以避免外界干扰黎江:《政府购买社会组织服务项目的第三方评估:现状、困境与路径优化》,《经济研究导刊》,2019年第24期。。

(3)媒体与公众监督

媒体舆论与公众检举难以有效起到监督的常态化和预防作用胡小军:《<慈善法>实施后慈善组织监管机制构建的挑战与因应》,《学术探索》,2018年第4期。。对公益慈善组织进行负面报道时道德风险成本较高,专业性公益媒体对NGO存在深度的资源依赖党生翠:《慈善组织的声誉受损与重建研究》,《中国行政管理》,2019年第11期。,一些媒体习惯于对NGO“报喜不报忧”李建华、朱伟干:《论我国非政府组织发展的伦理使命》,《马克思主义与现实》,2011年第1期。,难以发挥舆论震慑作用。而由于慈善组织从事的是一种美德行为,受到经常性的社会信任谢静:《我国慈善组织的社会问责机制探析》,《学会》,2012年第1期。,公众缺乏对NGO的主动监督周志忍、陈庆云:《自律与他律——第三部门监督机制个案研究》,浙江人民出版社1999年版,第95页。,且对NGO的监督表现为情绪化、碎片化特征,难以发挥与其他官方及非官方监督的协同效应袁同成、沈宫阁:《新媒体与“善治”的可能——基于中外网络慈善监管的比较研究》,《甘肃社会科学》,2014年第3期。。加之信息不对称,NGO易借信息优势产生“道德风险”张冉:《中国社会组织黑名单制度研究:价值分析、现实困境与建构路径》,《情报杂志》,2017年第1期。。

(4)企业监督

企业是NGO资金的重要来源。而NGO在与企业交际过程中易发生目标替代问题,不惜以损害公益目标为手段获取自身经济利益张玉磊:《困境与治理:非营利组织的市场化运作研究》,《中国农业大学学报》(社会科学版),2008年第4期。。过多的商业涉足为公益乱象提供了发生空间,打着“慈善”旗号从事商业活动,公益腐败和过度商业化现象快速增长黄春蕾、郭晓会:《慈善商业化:国际经验的考察及中国的发展路径设计》,《山东大学学报》(哲学社会科学版),2015年第4期。。NGO贪腐发生与其商业活动频繁且缺乏规范有关王栋:《现代社会组织权力机制构建的社会化进路》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2017年第4期。。

总结看来,“外部防控”层的致因主要有:政府监管实效不佳、主体间协同增效不够、政社不分;第三方评估权威不足、独立性和专业性不够;媒体受选择偏好影响,监督难以形成常态化约束;公众监督意识不强、存在慈善意识偏差,不具持久性;企业监督存在社企共谋、助长NGO过多商业化活动。

2.“内部廉能”层

内部廉能,即NGO内部自律养成及公益能力建设,涉及内部规范、权力制衡、同行互律等。“廉”是NGO廉洁自律建设,是“不想腐”的内部屏障;而“能”为公益能力,是清正廉洁的能力支撑。

(1)廉洁自律建设

缺乏健全的内部组织机构,运作不规范、信息不透明等,难免使组织面临腐败与异化困境赵敏:《NGO在救灾重建中的成长契机》,《人民论坛》,2011年第29期。。不少NGO忽视廉洁自律制度建设,内部分权制衡机制缺失,自律规范不完善以及执行欠佳潘修华、吴中涛、向昉:《我国社会组织廉洁自律机制建设的现状、问题及对策》,《廉政文化研究》,2017年第3期。。内部管理中存在使命动机不纯、透明度缺乏以及人才短缺等问题邓国胜:《中国草根NGO发展的现状与障碍》,《社会观察》,2010年第5期。。同时,NGO信息公开中表现出轻互动、轻质量且出现层级、区域间的不平衡,工具色彩浓厚袁同成、沈宫阁:《新媒体与“善治”的可能——基于中外网络慈善监管的比较研究》,《甘肃社会科学》,2014年第3期。。而行业性社会组织发育尚不成熟,在推动行业自身与行业公信力建设中功能和作用有限胡小军:《<慈善法>实施后慈善组织监管机制构建的挑战与因应》,《学术探索》,2018年第4期。。

(2)公益能力建设

部分NGO能力不足,在特定环境下也可能招致腐败发生杨雄、程福财:《当前我国社会组织培育和监管的问题与对策》,《毛泽东邓小平理论研究》,2014年第4期。。部分NGO存在法律意识薄弱,公益意识不强,资源动员能力差,服务水平低,重收费、轻服务,缺乏人才培养机制等普遍问题陈成文、陈建平:《论社会组织参与市域社会治理的制度建设》,《湖湘论坛》,2020年第1期。。汪锦军将NGO能力瓶颈概括为人才资金缺乏、效率低下、违背非营利准则等六种表现汪锦军:《走向合作治理——政府与非营利组织合作的条件、模式和路径》,浙江大学出版社2012年版,第100-103页。。张洪武认为从业人员素质低致使NGO能力不足张洪武:《非营利组织的生成路径与发展路径》,《天津行政學院学报》,2013年第5期。。崔开云、徐勇指出,NGO物质资源匮乏或充沛都可能滋生慈善腐败崔开云、徐勇:《中国共产党对社会组织的政治整合问题分析——基于观念、机构和行动的综合性视角》,《教学与研究》,2018年第6期。。

总结看来,内部廉能层方面,由于信息公开等内部规范乏力、分权制衡机制缺乏、行业自律不够,加上由于人才缺乏,忽略法律意识、公益精神、资源监管等公益能力建设,NGO易滋生贪腐。

3.“制度规束”层

制度规束,是强化制度“笼子”的规范约束作用。制度规束层涉及制度健全度和制度执行力两个方面。

(1)制度健全度

一是社会组织的立法尚缺乏系统性、规范性李金玉、宋新邵:《民间公益组织法治化治理路径完善》,《人民论坛》,2016年第8期。。相关事务性(如信息公开、税务等)立法尚存空白李长春:《论中国慈善组织的监管》,《暨南学报》(哲学社会科学版),2013年第6期。,关于NGO内部财产关系等实体权利的问题很少谈及张清、武艳:《包容性法治框架下的社会组织治理》,《中国社会科学》,2018年第6期。。二是相关法规存在立法理念偏差、层级偏低、登记注册制度及监督制度上的问题柴振国、赵新潮:《社会治理视角下的社会组织法制建设》,《河北法学》2015年第4期。。存在制度重复、制度冲突、制度无力等困境王栋、朱伯兰:《社会组织腐败治理:政社分开的逻辑进路》,《国家行政学院学报》,2018年第5期。。部分规则滞后于实践需要,如非竞争性原则许小玲:《社会组织活力激发的新问题及政策思考——基于社会治理的视角》,《内蒙古社会科学》,2014年第3期。、注册登记门槛高王名、贾西津:《关于中国NGO法律政策的若干问题》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2003年第S1期。、票据体系缺乏针对性丁少山:《民间非营利组织会计制度修订论证及研究》,2015年中国社会组织理论研究文集,中国社会出版社2015年,第267-286页。、税收制度刘艳红:《我国非政府组织税收政策的现状、问题及对策建议》,《中央社会主义学院学报》,2012年第4期。等。

(2)制度执行力

涉及NGO的“三大条例”存在涵盖面不够,缺乏操作性,条款间衔接不足等缺憾陈莲凤:《以社会治理为导向推进社會组织发展》,《福建论坛》(人文社会科学版),2014年第11期。。由于登记门槛偏高等要素,一些社会组织游离于法律监管之外刘振国:《打造法治社会建设的组织基石》,《学习时报》,2014年11月24日第四版。,难以对其人员、经费、活动等实施有效管理刘艳:《公共体育服务多元参与机制创新研究》,《北京体育大学学报》,2016年第1期。。另外,抑腐手段不够强硬,实质惩罚机制难以落实,未能发挥理想的震慑作用李长春:《论中国慈善组织的监管》,《暨南学报》(哲学社会科学版),2013年第6期。。同时,各监管主体在执行中“碎片化”现象明显张冉:《社会转型期我国非营利组织声誉研究:危机溯源与重塑路径》,《浙江大学学报》(人文社会科学版),2014年第1期。,相关制度执行不佳问题依旧存在卢向东:《“控制-功能”关系视角下行业协会商会脱钩改革》,《国家行政学院学报》,2017年第5期。。

总结看来,制度规束层方面,由于涉及NGO监管的相关法规政策不够完善,有的制度设计滞后于实践需要,导致执行力大打折扣,在防控NGO贪腐方面的作用难以根本彰显。

(二) 研究述评与思路

综上,学界从不同角度诠释了NGO贪腐发生的机理,其价值不言而喻,为本文研究提供了理论依据和重要支撑。但客观地看,现有研究尚存在有待完善之处:一是囿于国情差异,特别是NGO治理受特定的历史、文化、制度环境影响,国外研究的参照意义有限。二是国内关于NGO贪腐发生机理的研究,主要是在社会组织发展、法治、监管等宏观研究中附带提及,且主要聚焦监管制度、NGO内部治理机制、政社和社企关系等因素,较为分散,难以勾勒出NGO贪腐发生的整体逻辑,关于贪腐发生机理仍缺少整合性的解释框架。实际上,NGO贪腐的发生是多方因素综合作用的结果,各肇因之间究竟存在何种关联,仍需加以系统研究。三是现有文献缺乏基于大量案例以及访谈材料的逻辑实证。

为此,本文研究进路为:一是对现有研究梳理归纳,形成“外部防控层—内部廉能层—制度规束层”3个肇因层,并具体解构为9大致腐因子(表1)。二是选取近年来发生的12起典型案例以及课题组对N市相关部门和NGO的实地访谈资料对因子加以实证检验。三是在验证分析的基础上,举要删芜、拾遗补阙,形成NGO贪腐肇因之理论阐释,以深入剖析NGO贪腐发生的内在机理并对症下药。

三、实证检验

(一)案例分析

1.案例选取

为确保覆盖主体的多元化(既涉及官办、非官办NGO;又在类型上涵盖社会团体、基金会、民办非企业单位),同时保证案例时效性,最终选取近年发生并引起社会热议且有详实可获取的资料作为支撑的12个NGO贪腐典型案例(表2)。

2.案例核心要素提取

为直观详尽呈现案例,对12个案例按丑闻表现、问题原因、检举者以及处理结果等核心要素进行分析提炼并做归类(表3)。同时,选取两个案例(C01、C02)做深描详述,将所搭建的“外部防控—内部廉能—制度规束”理论框架嵌入案例中,深度挖掘潜藏在慈善贪腐背后的深层因素,并验证经由文献归纳所得的因子是否成立。

3.案例深描

案例一:“中国妈妈”胡曼莉事件

胡曼莉,中华绿荫儿童村的创始者,曾因收养数百名孤儿使其慈善形象闻名一时,被人们亲切地称为“中国妈妈”。但随着2007年《南方周末》的一篇报道甄茜:《跨国调查“中国母亲”胡曼莉真相》,凤凰网,2007年6月7日,http://phtv.ifeng.com/phinfo/detail_2007_06/07/1074355_0.shtml。,人们才意识到儿童村远非想象中的运作有序。报道称,生活中的胡曼莉对孤儿并非是慈祥和睦的,而是将孤儿作为敛财工具,甚至无端体罚。为了博取捐者同情,胡曼莉曾在账户有几十万余额的情况下谎称孤儿奶粉钱不够、生活拮据。之后,在南普陀寺举行的爱心筹募活动中丢下孩子,跑去数钱,更是称孩子们为“乞丐”,而此次的募集款目也始终未进行公示。由于在活动中感受到了沿海地区人们的慈善慷慨,胡此后在未申请、未得到政府准许的情况下,擅自将孤儿迁至福州。1998年水灾,在一起“美国妈妈联谊会”委托的物资采购项目中,胡更是将购价55元一件的棉衣向委托方谎报为150元每件。另外,胡在日常管理中还涉及棉絮、大米、孤儿手术费、孤儿学费等项目费用的谎报。报道还指出,在儿童村,胡曼莉大权独揽、掌控一切开支,学校没有规范化的财会票据,负责会计事务的陈某也是她养大的孩子,学校一切超支都需要经得胡的同意,胡还以收养的孩子为名私自开户存款,而在日常管理中也常是公私不分,大搞“票据游戏”。在胡曼莉表面疼爱孩子的背后,是对孩子们的嫌弃以及内心的不喜,据离开学校的孤儿回忆,学校充斥着谩骂和指责何海宁、谭江华:《胡曼莉孤儿学校陷入混乱 儿童快乐天堂被指骗局》,搜狐新闻,http://news.sohu.com/20060907/n245209055.shtml。。甚至胡还指使司机将身体残缺、长相不好的孤儿在夜晚偷偷“扔掉”。

而之后的一则有关对儿童村成立以来官方审计报告的新闻报道甘泉公益:《揭示中国母亲真相:由胡曼莉事件观慈善业缺失》,人民网,2007年4月12日,http://www.ganquanfund.org.cn/juanzeng/101107.html。,更是揭开了胡曼莉多年来的不实开支、财务隐瞒、审计作假、账务混乱等违规行径。报道还曝光胡曼莉名下购有多处房产,其中不乏300多平方米的豪宅,同时还将女儿送至国外留学。胡曼莉的种种违规行为早在2000年就被儿童村的资助者——“美国妈妈联谊会”所戳破,七年来,后者一直就胡曼莉的违规行为寻求诉诸法律。最终,随着舆论的声讨、政府的介入以及真相的浮出,由胡所经营的儿童村被丽江市政府正式接管,其所引领一时的“慈善神话”也终得落幕。

案例二:河南宋庆龄基金会非法筹资

2017年有公众举报河南省宋庆龄基金会叶县办事处在当地违规吸收公众存款多年,随后各大媒体均予以报道。早在2005年,该基金会就已在当地(漯河市临颍县)以较高利息进行违规筹款梁鹏:《河南宋基会:农村“吸金”,在城市放贷搞房地产》,《新华每日电讯》,2011年11月12日第4版。,并将所筹资金采取“宋基会放贷,企业捐款付息”模式用于商业贷款。后因借贷企业资金链断裂,致使公众不能正常存取。继续调查发现宋基会在叶县办事处已于2015年被撤销,但违规筹资行为尚在继续姜萍:《河南省宋庆龄基金会被指非法集资 办事处撤销仍敛财》,央广网,2017年5月5日, http://china.cnr.cn/yaowen/20170505/t20170505_523739690.shtml。。其實早先在2011年该基金会便被曝出存在“善款放贷”行为,河南省委统战部、省民政厅对此也成立调查组,但未见调查结果公布李鹏、梁鹏:《河南宋基会被调查两年仍是“无头案”“正处于被调查期间”成了应付舆论质疑的挡箭牌》,《新华每日电讯》,2013年7月7日第3版。。报道还曝出河南省宋基会存在公益缩水问题,其承接的公益项目“郑州新区宋庆龄基金会青少年儿童活动中心”规划占地222亩,最终却缩水至47亩赵艳红、高泽华、黄喆:《河南宋基会3年前被曝善款放贷 至今无调查结果》,搜狐网,2014年9月29日,http://news.sohu.com/20140929/n404737538.shtml。。此外该基金会于2011年规划并施工的价值1.2亿元宋庆龄雕像也于两年后被叫停拆除,河南省宋基会对于该工程的项目介绍、资金使用等相关事宜未曾做任何披露韩哲:《取之尽锱铢,用之如泥沙》,《北京商报》,2013年7月3日第2版。。2011年9月,省委统战部等多部门宣布成立调查组对该事件进行调查,同样是杳无音信。同时,人民网报道指出河南宋基会2012年年报未通过初审,至2013年7月年检都未完成审核赵艳红、高泽华:《河南宋基会2012年未年检 监管部门涉行政不作为》,人民网,2013年7月23日,http://yuqing.people.com.cn/n/2013/0723/c210118-22295636.html。。在该基金会多年来一系列丑闻中,媒体均予以了披露,相关部门也成立调查组展开调查,但未见结果。更让人困惑的是,该基金会纵使丑闻缠身,但依旧通过了当年的“年检”审查王华:《河南宋基会真的有人在“调查”吗?》,《新京报》,2013年9月3日第3版。。

将上述两个案例带入框架进行验证,结果见表4。

(二)调研访谈

2017年N市在公益创投过程中披露出NGO慈善丑闻事件。课题组于2017—2018年分别对N市民政局民间组织管理处、社会组织评估中心及Q基金会工作人员开展了实地调研和访谈。基于访谈的检验结果如下表。

(三)检验结果

通过对12个案例进行综合提取与重点深描,再结合课题组调查访谈,对前述因子加以实证检验发现,前述所有因子均得到了证明。将因子验证结果重新加以归纳整合,结果见表6。与此同时,在实证检验过程中还发现“上级NGO监管不力(V1)”和“慈善认知偏差(V2)”两个新现因子表现(详见表4、表5),可分别将其归类于廉洁自律建设(V6)和公益能力建设(V7)。

在因子检验的基础上,基于因子及其相互关联可得:NGO贪腐的发生是由多层次、复杂化的因素及其相互关系叠加所诱发的结果。为此,可勾勒出“NGO贪腐肇因解释框架”:当NGO内部廉能建设滞后、廉洁激励不足,而外部以政府为主体的监管防控不力或缺少协同时,加上法律规范不够健全、制度执行不力,3个层次中任何因子出现问题,都可能为NGO贪腐大开方便之门。特别是当多个漏洞共发,各因子交互作用并形成负向叠加耦合时,三层防盾缺口尽开,贪腐得以频发。

四、结论与展望

本文以“NGO贪腐何以发生”为研究问题,基于实证检验发现:一是在全面梳理现有研究的基础上,提炼出NGO贪腐发生的“外部防控层—内部廉能层—制度规束层”3层涉及政府监管、第三方评估、媒体披露、公众参与、企业监督、廉洁自律建设、公益能力建设、制度健全度、制度执行力这9大肇因的因子集。二是通过12个案例并综合实地访谈对9大肇因进行实证检验,上述因子均得到证实,同时还发现“上级NGO监管不力”和“慈善认知偏差”两个新的因子表现。三是经过归类整合因子层集、因子维度,最终形塑出“NGO贪腐肇因解释框架”(图1),用以解释“NGO贪腐何以发生”。基于研究可得:内部廉能层能够强化或弱化NGO自身廉洁养成与能力建设,对意识行为起驱动作用;外部防控层作为外主体约束,各主体监管力度的强弱影响着NGO行为空间与张弛,对贪腐是否发生、发生的强度具有调节作用;而制度作为防护网,其完备与得到有效执行能有效阻止或减弱各因子发生效力,相反,在缺失条件下则能助推或强化各因子效力,因此从中起中介作用。

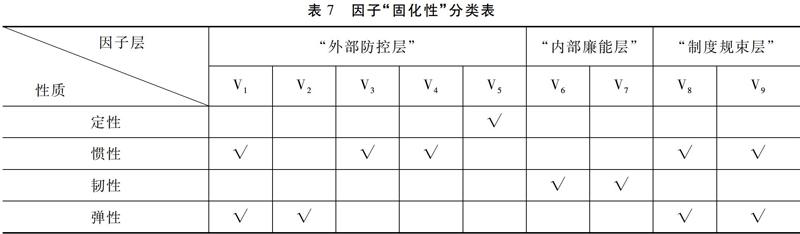

慈善腐败由多种因素所致,仅寄望于某一方面的查漏补缺不可能一劳永逸。NGO贪腐治理是一项系统工程,需要各层次、各方面、各个主体协同,形成联动治理防范机制。因此,从长远看需要针对“外部防控层—内部廉能层—制度规束层”的9大致腐因子多管齐下,构建起有效的防控治理机制。但鉴于因子类型的“固化性”即依据条件的固化程度将其分为“定性”(固有属性,不可能根除)、“惯性”(一旦形成会长期积淀并存续)、“韧性”(有较强的抗压性,短期内难以根本改变,但存在改进希望)、“弹性”(已经发生一定程度的改善,有彻底改善的空间)。详见韩艺:《地方政府环境决策短视:原因分析、治理困境及路径选择》,《北京社会科学》,2014年第5期。不同(表7),应采取分步实施,先易后难的治理策略:

政府监管(V1)虽具有一定的“惯性”,但随着2013年以来四类社会组织直接登记制的实施及当前“放管服”改革的深化,且近年各地政社“脱钩”改革效果显著,具有改进的“弹性”空间,未来监管的力度还将加大、监管效能将进一步提升。制度一旦形成就具有較大“惯性”,但在《慈善法》的引导下,相关法规规章将不断完善,可操作性得到一定改善,而随着国家的注意力、物力、人力等资源的投入,有关制度的执行将不断加强,因而(V8、V9)又具有较大“弹性”。NGO廉洁自律以及公益能力建设,是一个长期的系统工程,短期内难以立竿见影,但改进潜力巨大,具有“韧性”(V6、V7)。第三方评估虽处起步阶段,但却是我国慈善事业发展的必然要求,具有改进的“弹性”(V2)。媒体报道偏好及公众权利意识为长期惯习积淀而成,短期难以根本改变,具有“惯性”(V3、V4)。而企业追求利润的天性不可能根除,实为“定性”(V5)。

鉴于“定性”固化,而带有“惯性”属性的因子涉及复杂的制度情境、行为习惯和文化因素,难以一蹴而就。因此,当务之急的可行路径是从具备“弹性”和“韧性”的因子(V1、V2、V6、V7、V8、V9)入手,优化整合,在短期内有望对NGO贪腐治理形成强有力的防线。而对于“惯性”与“定性”因子来说,则要寄望于长时间的观念、文化、惯习、价值培植与潜移默化,难以一蹴而就,尚需久久为功。

具体而言,在外部防控层中,政府监管(V1)要转变监管重心,由“严进松管”转向“松进严管”,加大对NGO日常运行过程监管。要厘清各职能部门的职责分工,加强信息互联互通和促进协同,避免职能重叠所导致的“监管搭车”问题。同时,加大政社分开“脱钩”改革,理清政社关系。另外,加大对NGO在资金、税收方面的支持力度,提高政府向社会组织购买服务比重,并探索科学、系统的指导规范与合同文本,做好事前资格预审与事中事终评价,不仅可以一定程度上缓解NGO的资金压力,避免陷入为谋“生存”而导致行为“出轨”,还可以倒逼NGO内部规范建设。第三方评估(V2)建设上应聚焦于“三性”,即组织上的独立性、业务上的专业性、过程中的中立性。要鼓励、支持和引导第三方评估机构发展,借助高校、研究机构等专业力量组织开展评估工作,增强独立性和专业性。而对于媒体(V3)和公众监督(V4),则需要长期的规正和培育,久久为功。媒体履行好监督NGO的社会使命、扮演好公共利益代言人的角色。公众转变“冷眼看花”的态度,成为主动积极公民。企业监督(V5)方面,需防范和破除打着慈善名义而从事敛财行为的不法商企。

内部廉能层上,一方面强化组织廉洁性建设(V6),建立健全包括民主决策、财务管理、人事管理等内部管理制度,形成NGO内部的权力制衡,以防权力滥用;强化信息公开,做到信息披露的主动、及时、准确、完整;同时加强成员廉洁教育,助推自律养成。另一方面,加强组织能力建设(V7),不仅做好现有人员的专业培训,实现存量开发,还要引进法务、财会、审计等工作者,做好增量引入。

在制度约束层面(V8、V9),进一步完善慈善法律建设,尤其是在财务管理、福利保障、基金投资等相关规定上的细化和可操作性,对NGO法人形式、产权关系、税收减免等进行清晰界定。在此基础上,进一步优化执法体制、提高执法能力和加大社会监督,强化执法执行力度与提升执法实际绩效。

(责任编辑:林赛燕)