吴国珍《论语》英译本的生态翻译学解读

2021-08-27张倩

【摘要】《论语》是中国传统智慧的结晶,堪称儒家思想的精髓,对后世影响巨大。吴国珍先生的《论语》英译本自出版以来,在国内外翻译界引起了极大反响。本文试图从生态翻译学的视角,分析译者如何对其所处的翻译生态环境做出选择性适应,以及如何在此基础上做出多维度的适应性选择,以期对中国传统文化典籍的英译带来一些启示,为今后典籍英译提供借鉴意义。

【关键词】吴国珍;《论语》;生态翻译学

【作者简介】张倩(1983-),女,河南商城人,信阳师范学院外国语学院,讲师,硕士,研究方向:翻译理论研究与实践。

【基金项目】信阳师范学院青年科研基金项目“生态翻译学视域下的中国传统经典文本英译研究”(2020-QN-019)。

一、引言

《论语》是儒家思想的精髓之作。其成书于战国前期,由孔门弟子集体编撰而成,是中国传统文化的经典。迄今,《论语》已被翻译成60多种语言传播到世界各地,其中英译本不下30种。不同时期的译者从不同视角对《论语》进行了英译,对中国传统文化的对外传播做出一定的贡献。吴国珍先生耗时五年倾心翻译了《论语》,精心打磨并出版了《<论语>最新英文全译全注本》。吴先生的《论语》英译本自问世以来,在文化界尤其是国内外翻译界受到人们的广泛关注。该译本被国家汉办推荐为孔子学院读物,在国际书市也获得高度评价,被认为是“迄今为止最好的《论语》英译本”。

生态翻译学是从生态学途径来对翻译进行的一种研究,最早由胡庚申先生在2001年提出。它发轫于2001年,至今已有20年的发展历程。这门新兴的翻译学理论,从生态视角对翻译活动进行探索性研究,为现有翻译理论注入了新的活力,在国内外翻译界均产生了积极的影响。生态翻译学作为中国本土化的翻译理论,其现今蓬勃的发展态势让人欣喜,更值得我们投入精力不断丰富并促之发展。本文试图从生态翻译学的视角,分析吴国珍先生如何对其所处的翻译生态环境做出选择性适应,并在此基础上做出多维度的适应性选择,以期对中国传统文化典籍的英译带来一些启示,为今后典籍英译提供一定的借鉴意义。

二、生态翻译学的内涵

胡庚申先生的生态翻译学,是将达尔文的进化论引入翻译学,从而构建了一种整体的翻译生态体系,它将译者与翻译生态环境的相互关系作为研究对象,并将原文向译文转换的翻译环境延展至其所处的整个生态环境。

生态翻译学认为,“翻译生态环境”是原文、原语和译语所呈现的世界,即语言、交际、文化、社会以及作者、读者、委托者互联互动的整体。因此,要顺利实现从原文到译文的转换,译者必须适应两种语言所处的生态环境。由于翻译的生态环境存在多维性和复杂性,译者必须从多维角度适应这种复杂的生态环境。这是原文和译文对译者提出的更高要求,唯有如此,译者才能对译本作出更贴切的行文选择,实现“整合适应选择度”更高的译文,将翻译处理到最佳状态,获得最佳译文。

生態翻译学的视角下,翻译过程中的焦点是译者。原文在原语和译语中所处的语言、文化、社会环境,以及原文、译文与作者、读者等诸者交织互动后的总体环境,都是译者需要思量的生态环境。有效协调这些因素至关重要,这也是译者进行考量,达到较高“整合适应选择度”译文,获得高质量译文的关键。译者在进行翻译的过程中,关注原文、原语、译语所呈现的整个生态环境,合理处理这些因素和关系,才是生态翻译学的真正体现,生态翻译学的理念才真正得以实践。

三、吴国珍英译《论语》的生态翻译学解读

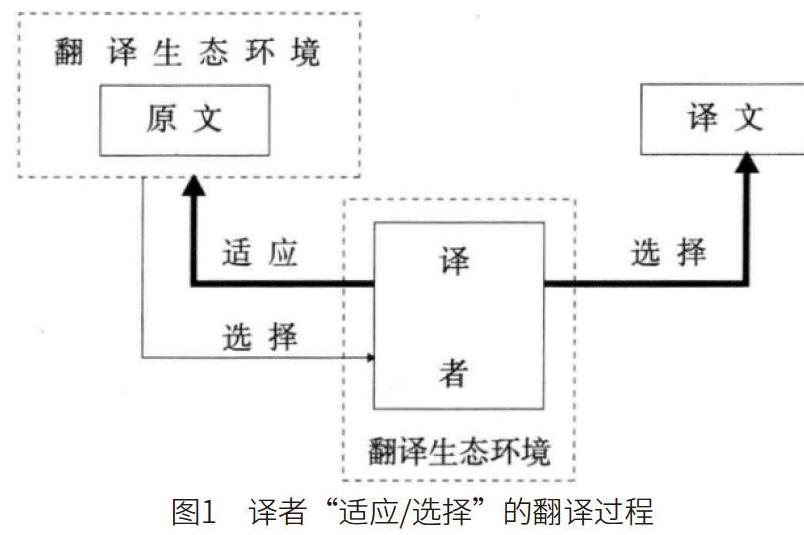

生态翻译学视角下的翻译过程包含两个阶段,即翻译生态环境选择译者的阶段,以及翻译生态环境选择译文的阶段。见图1所示译者“适应/选择”的翻译过程。

该图清楚明了地展示了翻译过程的两个阶段。第一阶段为图中左侧部分,该过程是包括原文在内的翻译生态环境对译者的选择,也是译者的适应阶段,也可以说译者对翻译生态环境的适应。在这个过程中,“原文”是这个生态环境中最重要的元素。第二阶段为图中右侧部分,该过程是翻译生态环境对译文进行选择的阶段,而此时,译者是作为翻译生态环境的身份出现的,最终,选择的结果就以译文的形式呈现。在这个过程中,“译者”是这个生态环境中最重要的元素。

对吴先生《论语》英译本的生态翻译学解读也是从这两个阶段展开的。以下笔者就从译者对翻译生态环境的适应和译者在翻译过程中的适应性选择这两个方面来进行阐释。

1.译者对翻译生态环境的适应。生态翻译学认为翻译生态环境是语言、文化、交际、社会及作者、译者、读者等互联互动的整体,而原文、原语、译语就是这种环境中的一部分。这部分生态环境是译者所处的环境,也是译文生存的环境,极大地影响着译者的翻译行为与译文的生存状态。它们既是制约译者最佳适应与优化选择的诸多因素的集合,又是译者多维度适应及适应性选择的前提和依据。实现较高“整合适应选择度”,产出高质量的译文,就需要译者适应其所处的诸多因素集合。适应翻译中的生态环境既包括译者对自身素质的适应,还有对社会环境的适应。对翻译生态环境的适应,是译者在前期进行译前准备至关重要的环节。因此,要合理解读吴国珍先生的《论语》英译本,首先就要考察译者对翻译生态环境的适应。

《<论语>最新英文全译全注本》的作者吴国珍先生,毕业于厦门大学外文系,毕生从事英语教育,直至2005年退休后开始闭门读书,着手进行《论语》的翻译工作。要完成《论语》的英译,译者不但要具备扎实的古汉语功底,还必须对原作者的社会背景、性情志趣、个人经历等有所了解,才能较为准确地传达出原作的意图。在动手翻译之前,吴先生做了充足的准备。他对《论语》及儒家思想的关键人物孔子作了细致而深入的研究,并撰写了一篇颇为详细的孔子传记。对孔子本人生平的了解,有利于译者更深入地学习理解《论语》这部经典,为《论语》英译的工作做好了充分铺垫。为了对孔子及儒家思想有较为准确且与时俱进的诠释,吴先生更是研究了近10部《论语》注疏本。为完成《论语》的英译工作,从而更为广泛地传播儒家文化,吴先生还特意请教了诸多翻译专家,这也为《论语》的翻译工作奠定了坚实的基础。

2.译者在翻译过程中的适应性选择。译者在翻译过程中适应上述诸多因素集合而成的生态环境的基础上,会做出适应性的译本行文选择。在进行行文选择时,译者具体采用的翻译方法主要落实在“三维”的转换上。也就是说,在“多维度适应与适应性选择”的原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。翻译过程中的转换并不只限于此“三维”,但此“三维”是最主要的,因此,笔者以下拟对吴国珍先生《论语》英译本从语言维、文化维、交际维三个方面进行具体分析。

(1)语言维的转换。语言维的转换要求译者在进行语言转换时,应准确传达原文内容与信息,做到不偏离、不遗漏,也不随意增减,避免因出现误译、漏译、表述不当等情况,导致原文信息被曲解或误解。原文中语言信息的准确传递,需要译者注意维护原文和译文的语言生态。以下笔者从《论语·为政篇》中举例说明译者如何从语言维度保持了译文的生态环境,准确传达了原文信息。

原文:子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《论语?为政篇第二》)

译文:The Master said, “If the people are ruled by injunctions and restricted by penalty, they may try to evade the punishment without developing the sense of shame. If they are guided by morality and regulated by the rules of propriety, they will have the sense of shame and become disciplined.”(吴国珍译)

首先,原文中有两个相同语言形式的句子“道之以政,齐之……,……”和“道之以德,齊之……,……”。译者在处理这两个句子进行汉英语言转换时,保留了原文这种语言形式特点,用了两个相同句式的句子,即“If the people..., they may...”和“If they ..., they will ...。”译者基本上保留了原文的语言形式和内容。其次,原文中“道之”“齐之”都是汉语中典型的句法形态,即主动语态,而英文往往在不必突出动作的执行者时,被动语态的使用更为广泛。译文在这里将主动语态的“道之”“齐之”等译为被动形式的“ruled by...and restricted by...”以及“guided by... and regulated by”,更符合英语的表述习惯,更好地保持了译文的生态环境,易于为译语读者所接受。

(2)文化维的转换。文化维的转换要求译者在翻译过程中关注双语文化内涵的传递与阐释。译者在翻译的过程中要关注文化内涵,重视原文中的文化信息在译语中的传递。译者在适应性选择和选择性适应的过程中,需要重视原语和译语两种文化之间的差异,兼顾两种不同语言在文化生态上的平衡与和谐,努力克服由此带来的跨文化交际障碍,顺利实现文化信息的交流与传递。《论语》作为中国优秀传统文化典籍之一,传承着中国丰富的历史文化和深厚的人文精神。以下笔者就从《论语·公冶长篇》中举例说明译者如何适应原语和译语的文化环境,实现文化内涵与信息的阐释及传递。

原文:子贡问曰:“赐也何如?”子曰“女,器也。”曰:“何器也?”曰:“瑚琏也。”(《论语·公冶长篇第五》)

译文:Zigong asked Confucius, saying, “What do you think of me, Sir?”

“You are a utensil,” replied the Master.

“What utensil?”

“A hulian (a gemmed sacrificial utensil), ” said the Master.(吴国珍译)[

原文中,孔子将子贡比喻成“瑚琏”。“瑚琏”原指宗庙盛放黍稷的祭器。这里,译文采用音译Hulian传递中国特有器具,辅以解释“a gemmed sacrificial utensil”。译文后用注释具体解释“瑚琏”为古代宗庙盛放黍稷的祭器:“Hulian, a precious gemmed sacrificial vessel. It was a beautiful bamboo container embedded with gems, used to hold grain at the ancestral temple”;这里,孔子把子贡比作瑚琏,用来借指子贡是国家的宝贵人才:“When it refers to a person it means that he is only good at a particular expertise or of only one practical use.”并补充说明本句是对子贡的一种很高的赞誉,“a fairly high appraisal”,说子贡对于国家社稷而言,乃是大器、具有超才、足堪重用、贮可裕养,容重厚德。译文通过音译及注释完整呈现了原文所要传达的内涵,能够适应源语言的文化环境,且避免了对源语文化的曲解,实现了中国文化内涵的阐释与传递。

(3)交际维的转换。生态翻译学认为,交际维的转换要求译者在实现语言转换,正确传达原文信息的基础上,特别关注原文的交际意图,注意保持原语中的“交际生态”,在产出的译文行文中实现原文的交际意图。反之,仅仅传递原文内容和语言信息,不考虑交际意图的译文,在译语系统和环境中则难有生存和发展的空间。以下笔者就从《论语·为政篇》中举例说明译者在进行交际维的适应性选择时如何顺利实现原语的交际意图。

原文:子曰:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”(《论语?为政篇第二》)

译文:The Master said, “I don't think it is all right for a man to go without credibility. How can a large carriage or a small one be made to go without the crossbar?”(吴国珍译)

原文中,孔子用车上的关键配件“輗”和“軏”来比喻诚信是一个人立身处事的基点。“輗”“軏”本义指古代车辕前端与衡轭联结处插上的销钉,“輗”用于大车,“軏”用于小车。这里,如果直接将“销钉”对应译为“dowel”,很难让译语读者准确理解出此处销钉含有的关键之意,不能传达原文意在突出的重点;如果详细译出此关键之处的销钉,则会使得译文过长显得滞重,影响阅读,不利于交际意图的实现。这里,吴国珍将其处理为“crossbar”,意为“横木”,实为马车行走的关键配件,能够很好地类比诚信之于人的重要性,准确地传达了原语的交际意图。

四、结语

多维度地适应翻译生态环境,是译者产出较高“整合适应选择度”的基础。译者只有在翻译过程中关注原文和译文的语言、文化、交际生态,兼顾“多维”适应,做好语言维、文化维、交际维等“三维”转换,才能产出较高质量的译文。吴国珍先生的《论语》英译本能体现出多维度地适应翻译生态环境,做到与翻译生态环境相适应的选择转换,较好地保持了原文生态和译文生态之间的“平衡”,构建了一个能使译文在译语生态里富于“生存”活力的生态环境。这不仅有助于国际社会对《论语》的深刻理解,加強中西方文化的沟通与交流,同时也将中国文化经典推广至世界,使其在世界语言所共有的生态体系中站稳一席之地。

参考文献:

[1]胡庚申.生态翻译学——建构与诠释[M].北京:商务印书馆,2013.

[2]胡庚申.生态翻译学解读[J].中国翻译,2008(6):11-15.

[3]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论[J].上海翻译,2008 (2):1-5.

[4]吴国珍.《论语》最新英语全译全注本[M].福州:福建教育出版社,2015.

[5]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,2011 (2):5-9.