湖南岳阳公田地热资源地质特征及控热构造

2021-08-27周光余郑鹏飞刘芬芬

周光余,郑鹏飞,刘芬芬

(湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队,湖南 长沙 410004)

地热资源是一种绿色低碳可再生的清洁型新能源,湖南缺煤、少气、无油,加快推进开发利用地热资源可有效缓解能源短缺的局面。在湖南岳阳县公田地区进行地下热水可行性勘查时施工钻孔3个,均钻遇地下热水,水温稳定于22.1~32.7℃,属低温地热资源。本文通过研究公田地区地质背景,结合研究区水文样品测试结果,分析了公田地区地热资源的水文地质特征以及控热构造,为区内寻找新的地热资源提供参考依据。

1 研究区地质背景

1.1 地质概况

研究区位于湖南岳阳县东部幕阜山脉与汨罗凹陷盆地的交界部位[1]。区内地貌类型可分为花岗岩高丘、碎屑岩低丘和河谷冲积平原。地形受地质构造控制,总体上为东高西低,北部的花岗岩丘陵高,西部、中部的碎屑岩盆地低。沙港河自北东往南西流经整个研究区。

1.2 地层岩性特征

研究区内出露有中生界白垩系上统(K2)、新生界第四系全新统(Q4)地层及燕山期岩浆岩(γ5),见图1。

图1 公田地区区域地质图

白垩系地层分布于研究区西北部,以公田断裂(F1)为界,位于断裂北西(上盘),岩性以紫红色、灰白色砂砾岩为主,在研究区内与下伏岩浆岩为断层接触。

第四系(Q4)分布于沙港河及其支流沿岸,上部为黏质砂土,下部为含砾石砂层。

岩浆岩分布于研究区东南部及外东侧大部区域,位于公田断裂(F1)南东(下盘),属于幕阜山岩体,呈岩基状产出,产出时代为燕山期,同位素年龄为142~160 Ma,岩性主要为中细粒斑状二云母二长花岗岩、细粒黑云母二长花岗岩。

1.3 地质构造

研究区位于新华夏系第二复式沉降地带内洞庭—邵阳坳陷带汨罗凹陷与湘东褶断带幕阜山铜盆寺新华夏系隆起带的构造耦合位置,地壳升降运动、断裂构造活动频繁[2]。主要构造为北东向区域性断裂公田断裂(F1)及北西向断裂(F2),见图2。

公田断裂(F1)由北东至南西贯穿整个研究区,断层具先压后张性质,总体倾向北西,倾向280°~345°,倾角40°~60°。其上盘为白垩系砂砾岩,下盘为燕山期花岗岩。断层破碎带为硅化岩、硅化花岗岩。硅化程度随构造作用强烈程度的不同而呈现差异,随着远离断裂活动面的距离加大,构造作用影响程度逐渐减弱,硅化程度亦逐渐降低。根据ZK1孔钻探揭露,硅化带硅化程度呈渐变特点。

通过综合分析可控源物探资料,北西向断裂(F2)倾向南西,倾角70°,发育深度1 350~1 550 m,平均1 450 m,自研究区北西经公田镇向南东延伸。

2 水文地质特征

2.1 地下水类型及其富水性特征

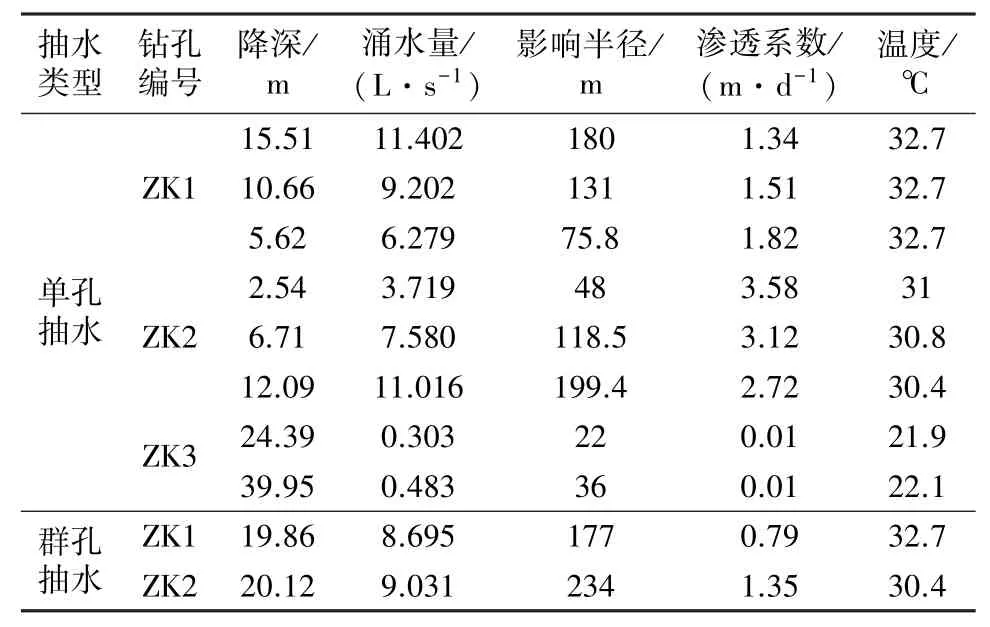

根据对研究区地质背景综合分析,区内地热资源的地下水类型属构造裂隙水。公田断裂(F1)构造破碎硅化岩带裂隙发育,是区内主要含水层,含较丰富构造裂隙水,但其富水特征受构造控制。公田断裂(F1)与F2交汇部位裂隙最为发育,是本区水资源相对富集的地带。对钻探岩芯及水文观测资料对照分析,在垂直方向可分为多个裂隙发育段,同一发育段内裂隙连通性相对较好。据地面调查,区内沿F1断裂出露泉点3处(见图2),自1992年ZK92001孔成井自流后,其中刘家坡温泉与介万温泉两处干枯,现仅存一处即公田温泉,其流量为0.297 L/s,ZK92001自流量4.28 L/s,自溢总量约4.5 L/s。据钻孔抽水试验成果(表1),水温22.1~32.7℃,属于低温地热资源。其单孔涌水量0.303~11.402 L/s,渗透系数0.01~3.58 m/d;群孔抽水总涌水量17.73 L/s,渗透系数0.79~1.35 m/d。

图2 公田地区温泉分布位置图

表1 钻孔抽水试验涌水量统计表

根据抽水试验实测涌水量、水温结合钻孔与区内断裂构造的相对位置分析,靠近F2则相对富水,水温亦升高;且随着含水层(公田断裂破碎带)埋深的增大,揭露的地下水温也增高;地下水温度与含水层埋深有关,也和地下水赋水空间与深部热源沟通程度有关。

2.2 地下水化学特征

本研究采集了区内地下热水水样9组,据分析统计结果,HCO3-含量为85.37~228.7 mg/L,平均含量为171.25 mg/L;SO42-含量为5.0~350.0 mg/L,平均含量为73.81 mg/L;Na+含量为28.20~146.59 mg/L,平均含量为88.23 mg/L;Ca2+含量为5.13~40.7 mg/L,平均含量为12.45 mg/L,其地下水化学类型属于HCO3-·SO42-—Na+·Ca2+型。

2.3 区域地下水补给、径流及排泄条件

地下水在各类地层的径流及排泄方式差异明显[3],构造裂隙水是研究区内地下热水的主要存在形式,其补径排均受构造控制,主要接受大气降水补给,顺构造裂隙发育带径流运移,并在向深部运移过程中逐步进行热力交换,富集形成热田,在构造发育部位上升排泄。

3 公田地下热水热源及控热构造

前人在关于热水资源成因机制方面做了大量研究工作[4-6]。研究区公田温水地热区地层结构在垂向上分为三层。地表及浅部白垩系(K2)砂砾岩盖层为第一层,其下第二层为公田断裂带热储层,下部为幕阜山岩体岩浆岩。热储层(公田断裂破碎带)倾向北西,往西北方向随着断裂带的延伸,埋深逐步加大,根据可控源物探资料,其埋藏深度为0~1 280 m。

3.1 热源分析

从研究区的地质背景来看,区内地下热水的热量来源有两种:主要来自地壳深部的热传导,次为幕阜山岩体的岩浆余热。地下水沿公田断裂(F1)通过深循环进行热交换逐渐升温,再沿F1、F2交汇部位上升出露地表形成温泉。

3.2 控热构造

热量的传导对流与该区的主要断裂有着密切的关系,当地下水接近热源时,会强烈对流进行热力交换,冷水下渗,热水上升,形成地热流体。而这种现象产生的必要条件是要有供地下水与热源联系的空间通道。

研究区内公田断裂(F1)是区域性大断裂,切割较深,破碎带厚度大,是良好的地下水赋存空间和活动通道;而断裂上盘白垩系砂砾岩为相对不透水层,断裂下盘为花岗岩岩体,亦为不透水层。公田断裂(F1)控制了地热流体的赋存活动空间,是主要的控热导水构造。

研究区内北西向断裂(F2),物探资料反映其切割深度比F1断裂更深,由于F2的切割,使得公田断裂热储层地热流体活动通道进一步通畅,形成以F1、F2交汇地段为中心的富水区域。从介万温泉和刘家坡温泉在ZK92001孔揭露热储层产生自流后即断流干枯可以判定,F2是导水断裂。因此,北西向断裂(F2)也是区内重要的控热导水构造。

综上分析可知,公田断裂(F1)及北西向断裂(F2)是区内控热导水构造。

4 结论

(1)研究区公田断裂(F1)构造破碎硅化岩带裂隙发育,含较丰富构造裂隙水,该含水层为区内热储含水层,实测水温在22.1~35.7℃之间,属于低温地热资源,其水化学类型属HCO3-·SO42-—Na+·Ca2+型。

(2)研究区构造裂隙水主要接受大气降水补给,顺构造裂隙向深部径流运移,在此过程中逐步进行热力交换,富集形成热田,在构造发育部位上升排泄。

(3)公田地下热水热源主要来自地壳深部的热传导,次为幕阜山岩体的岩浆余热传导。地下水沿公田断裂(F1)通过深循环进行热交换升温,再沿断裂上升出露地表形成温泉。

(4)公田断裂(F1)及北西向断裂(F2)是区内控热导水构造,形成以F1、F2交汇部位为中心的热水资源富集区域。