道听途说的故事

2021-08-26林特特

林特特

我在天通苑西打的车,司机,女,皮肤黑,细眉细眼,烫过的头发绑成马尾。堵车时,已和我聊完三代。三代前,她家在河北;近三代,家居房山。兄妹三人,均已婚已育,都有两套房……

“都过得挺好的。”我插嘴。

车行至龙德广场,我们在红灯前停住,的姐忽然不说话了。她摇下车窗,脸冲马路那边发愣。

红灯变黄灯,又变绿灯,前面的车动了,她没动。后面的车主按着喇叭,对她喊:“干吗呢!”她把头探出去,回骂一句,终于前行。

过了会儿,她沖刚才发愣的方向努努嘴,又对我打开话匣子:“红灯那儿过去一个人,我还以为是我妹的前男友。”

“你妹的前男友?”我惊讶,上上下下打量她。她穿一件咖色掺金线的针织短袖,戴一条老式的金链子,鸡心吊坠贴在针织衫的鸡心领上;眼角有明显的鱼尾纹,嘴唇不刻意往上扬,保持自然态便是下垂的。

“瞅年纪,您有四十五岁?”我故意少说了几岁。

“哪里,五十多喽。”的姐如实回答,“我,60后。”

“那你妹妹想必小不了几岁,她的前男友,也是三四十年前的前男友吧?你还认得出?”我疑惑。

“怎么会认不出呢?”的姐紧握方向盘,目光聚焦前方,“说个故事给你听。”

前男友姓马,人唤“小马”。那时的小马二十岁,和的姐的妹妹同龄。两人是发小儿,一条胡同长大,一直同班,成绩烂成一条水平线,中学毕业后,分别招工进了纺织厂和钢厂。

他们二十岁时,的姐二十三岁;影影绰绰地早恋若干年,正正式式地出双入对整一年。二十三岁的的姐出嫁了,这意味着,妹妹可以独自睡一间屋,和小马幽会更方便了。

“很久以后,大家才知道,每天半夜,小马都会翻墙进来,平房嘛。有时,他上夜班,下班也不回家,直接来,我妹甚至给他准备了把梯子。”的姐说,“你问怎么知道的?当然是出事了。”

“出什么事?”我按常理猜,“怀孕?”

“对,但比一般的严重。”车转弯,的姐跟着摇头,马尾焗过油的发梢随之晃荡。

“那……”

“宫外孕。”的姐叹口气。

二十一岁的妹妹昏倒在纺织厂车间,大出血,她的工服,红了两条裤管。女工们慌忙去找车间主任,主任急忙打电话叫救护车。救护车紧紧张张赶到厂里,众人手忙脚乱将妹妹抬上担架,担架白色的床单立马染上星星点点的红。

工会主席押车,一个工友陪着,以最快速度进最近的医院,急诊,抢救,有惊无险,妹妹捡回一条命。等小马跪在病床前,妹妹还在昏迷中。他握着妹妹的手忏悔,的姐哭着拦住大哥雨点般落下的拳头。

“我不拦,我哥能要他的命!”隔了三十多年,的姐仍咋舌,“就这样,我哥也把他揍成了猪头!”

那天,小马就顶着一颗“猪头”,对妹妹的亲人们,包括的姐,磕头如捣蒜,发誓一辈子对妹妹好,且非她不娶。

“呸!”的姐模仿她大哥的口吻,“我哥气疯了,说你想娶就娶?也得我们家同意!”

“同意了吗?”我忐忑地追问。

“不同意,有用吗?”的姐反问我。

没用。

妹妹醒来,张口第一句话:“你们别怪小马。”

事已至此,生米煮成熟饭,只能顺其自然。出院后,小马的妈妈伺候妹妹的小月子。每天早上来,晚上走;炖汤,煮粥,洗她的衣服。小马不上班时,都在妹妹那儿。

“我就问他现在走前门,不走后门了?要不要我给你拿梯子?”当我们在一个桥洞继续挨堵时,的姐的鱼尾纹深了,脸上重现当年揶揄的笑。

“后来呢?”困在桥洞,我着急听结局。

“后来,我妹身体好了。又过了一年,两家人开始给他们筹备婚礼。”

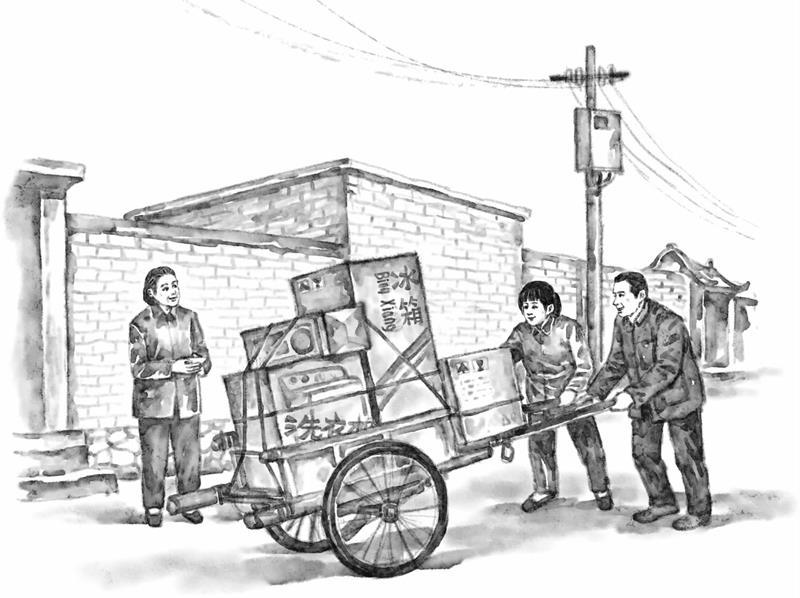

小马家有安徽山里的亲戚,小马进山买的木料,雇车把木料千里万里拉回来。

胡同口窄,他又千方百计大车换小车,小车换人力,招呼几个哥们儿逐根抬进院子里。还是那几个哥们儿帮着他,在大杂院中打家具。

“衣柜、衣橱、床头柜……连沙发都自己做!能干着呢!”的姐两手放开方向盘,十指张开,作夸张、夸赞状。

小马戴着妹妹用旧报纸折的帽子,拎着桶,拿着刷子,蘸着白色油漆,把他的小屋粉刷一新。晾干后,众人齐心合力,将摆在院子的新家具挪进房间,小屋满满当当,只差带电的。

“带电的?”

“对,彩电、冰箱、洗衣机,还有录音机。”

那是二十世纪八十年代,一个钢厂的青年工人,靠工资,按市价,集齐它们,可望而不可即。

“多不可即?”我对那时的钱没有概念。

“给我妹买条金项链,小马攒了一年钱。”的姐沉吟片刻,找出合适的类比。

遇见街坊邻居,他们就一边推着四大件,一边喊:“婚礼那天全来哦!”

再说回“带电的”。小马抓耳挠腮际,帮打家具的一个哥们儿带来“好消息”,朋友的朋友的朋友有批货便宜出,只要××价。他神神秘秘地比画了一下。不是不可疑,小马当然也起了疑。哥们儿附耳过去,悄悄说了几句,小马一惊,但哥们儿拍着胸脯,拿性命担保没问题。主要是价钱实在令人心动,小马犹豫片刻,最终同意了。接下来,他欢天喜地,搜罗全部家底,一把交清。

小马将四大件拉回家时,妹妹去胡同口接,两人亲亲热热,喜气洋洋,毫不避讳。遇见街坊邻居,他们就一边推着四大件,一边喊:“婚礼那天全来哦!”

“他们结婚了?”我也感染了喜气。

“那就不是前男友,是前夫喽!”的姐幽幽地拖长了音。

“嗯?”我困惑。

“那批货……”的姐没征求我意见,摸出一包烟,抖一抖,弹出一支。

那批货,四大件只要一大件的钱。没有发票、不保修、交货不在商场、交货人非商家。事后证明,那是一批赃物,团伙作案。负责销赃的,正是小马的哥们儿。小马没参与作案,可购买赃物的事实存在。团伙是大团伙,案是大案,哥们儿确实是哥们儿,关系亲密。小马没法儿自證清白,他和四大件一齐被带走,警笛呼啸,胡同口围观的人挤得水泄不通。

一判就是十五年。婚礼没有举行。连结婚证都没来得及领。

“幸好没领。”的姐喷出一个烟圈。

“你妹呢?”

“我妹等了几年,小马的妈等死了,是我妹料理的后事。小马知道妈没了时,跪在地上,捶着脑袋哭,边哭边说,是他害了妈,害了我妹。开始,我妹去看小马,他还见;他妈死后,他就不见我妹,去了也不见。后来,我妹年纪越来越大,我们都劝她别等了。再后来,我妈生病,医院下病危通知书。手术前,我哥签字,对我妹说你要是孝顺,就该干吗干吗,让妈活着能看到你成家立业……我妹三十岁时才结婚,没有孩子,宫外孕的后遗症。”

“小马呢?”

“表现好,没到十五年就放出来了。他没回胡同,听说去南方跟人做服装生意,又说去缅甸了。消息都是老街坊给的,胡同拆后,这些消息也听不见了。”

“你妹就再没见过小马?”

“到了,请带好随身物品。”的姐靠路边停,踩着刹车,提醒我。

“你妹就再也没见过小马?”我不想下车。

的姐抖一抖烟盒,弹出一支,她抽出来递给我。

“谢谢,我不会。”我婉拒。

她点上,深深吸一口。

“上个月,我在今天你打车的地方附近下车,去超市买水果。路过肉摊,想起晚上要包饺子,对师傅说来两斤肉,剁成肉馅。那师傅挺胖的,也不作声,默默剁好,装进袋子。他把袋子递给我时,喊了我一声‘大姐。我一看,这不是小马吗?”的姐的烟圈喷得十分熟练。

“你和他相认没?”弥漫的烟让我恍惚,我试图穿出烟雾问。

“认了。他问,都挺好的?我说挺好。他说,丽丽也挺好?我说好着呢,结婚了,过得不错,有两套房。他说那就好。我问,回来怎么不联系我们?这时有人喊他,他说回头再聊,就去后面仓库了。”

“你妹知道吗?”

“知道,我回去就告诉我妹了。第二天,我和她一起再去那超市,经理说,马师傅今天已经辞职了。”

“什么?”我惊诧,继而叹息,“也许他不想你妹再见到他现在的样子。”

“从超市出来后,我妹坐在马路牙子上抱着脑袋哭。她说,是她害了小马,她该等他的,她就想当面告诉他这句话。我说,其实你们谁也不欠谁的,你们真在一起过,也未必幸福。”的姐掐灭烟。

“是啊,真在一起过,也未必幸福。”我喃喃,蓦地想起什么,“所以,你最近都在那条路载客,想为你妹找到前男友?”

的姐没回答,阳光刺眼,从车前窗直射到我们脸上。

她掰下遮阳板想挡住阳光,收手时,却忽然抽泣起来。她用手把成粒的泪珠往耳后扒拉,有几颗顺着下垂的嘴角,滑至下巴,滴在鸡心领边的鸡心吊坠上。

我们沉默了几分钟,她戴上墨镜,遮住红肿的眼睛,声音哽咽,极力保持镇定:“请带好随身物品。”

“谢谢。”我说。

我缓缓解开安全带,特意看了一眼前排的司机名牌。是的姐的照片,她姓“梁”,名“小丽”。

我下车了。走出一百米,回头看,那辆车还在。路况良好,完全不堵,不知道为什么,她一直没有前行。

也许,只是她们姐妹的名字相近。

责任编辑/谢昕丹

绘图/杜李