华东地区小流域河网水环境综合治理技术探讨

2021-08-24苗青,王俊

苗 青,王 俊

(中交第二航务工程勘察设计院有限公司,武汉 430000)

近30 a来,我国农业和畜禽养殖业快速发展,经济和人口活动密集的河流、湖泊附近,存在较为严重的水环境问题,部分河流还存在常年性或季节性黑臭[1-2]。华东地区降雨丰沛,水资源丰富,河网水系众多,居民集中依水而居,由于缺乏相应的管理措施,使得农业面源污染和生活污水等直接进入河网。

小流域河网水环境治理水系连通复杂,污染源分散,需统筹考虑水质达标、生态修复和景观要求,河网水环境治理是污染治理和维持生态平衡的综合性多方位治理工程。针对集中污染源控源截污,并进行水质净化是水环境治理的重要手段。对于农业面源污染,目前的水环境治理技术主要有河道缓冲带构建技术、河道生态多样性修复技术和河道水质净化技术等[3]。本文以安徽省天长市铜龙河小流域河网水环境治理为例,探讨小流域河网水环境治理技术。

1 工程概况

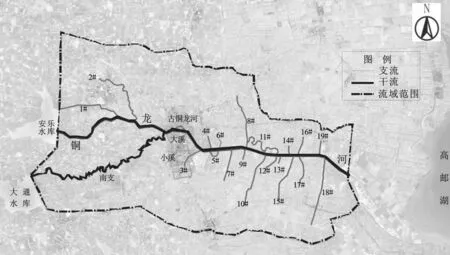

天长市北部铜龙河是典型的小流域河网,上游建有安乐水库和大通水库,两库溢洪道相交后汇入干流,最终进入高邮湖,其间支流众多,铜龙河流域范围见图1。高邮湖是天长市主要的饮用水源地,铜龙河作为主要入湖河流,沿线污染物汇入对高邮湖水源地的保护带来污染压力。铜龙河水环境功能区划目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,2014~2016年铜龙河下游干流流入高邮湖大桥处月度例行监测结果表明:干流年度满足III类~IV类水质标准的月份仅2~4个月,其余月份干流水质仅为V类水质,甚至劣V类水质,主要超标指标为COD、TP、氨氮等。

图1 铜龙河流域范围图Fig.1 Map of Tonglong River basin

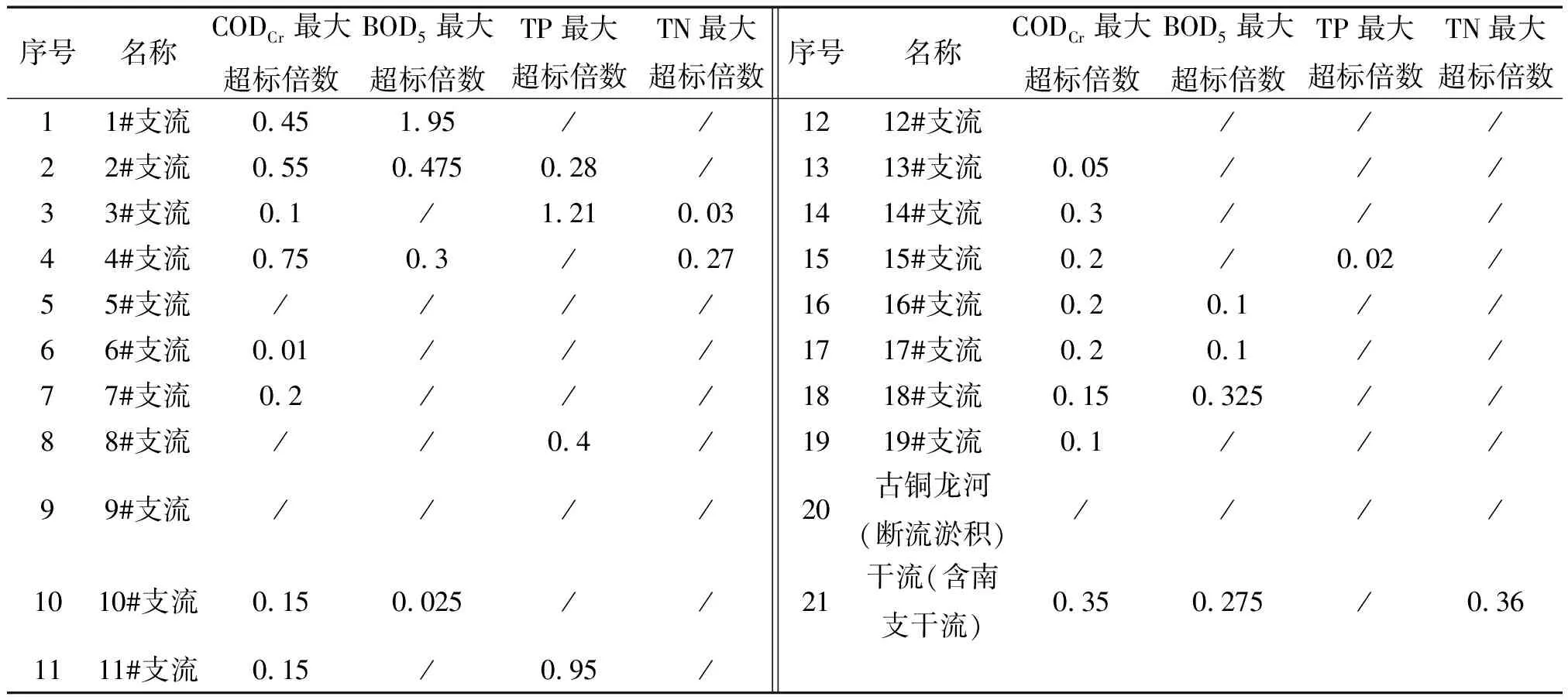

铜龙河水环境治理工程近期目标水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,远期达到III类标准。为进一步了解铜龙河干流和主要代表支流的水质情况,2019年4~5月对铜龙河和主要代表支流现场采样补充监测,经与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准比较,干支流水质基本均有超标,超标因子主要为CODCr、BOD5、TP和TN,干支流主要超标因子和超标倍数见表1。

表1 干支流主要超标因子和超标倍数表Tab.1 Major exceeding factors and exceeding multiples table of main streams and branches

为有效解决水环境污染问题,保障高邮湖饮用水水源地水质,工程对铜龙河河网开展水环境治理工作。铜龙河综合治理工程范围上起水库溢洪道,下至铜龙河入高邮湖河口,干流总长约28.7 km,20条支流总长约72.1 km,治理范围流域面积约223 km2。

2 河网水环境治理思路

河网水环境治理需在详尽的河网及流域概况调查的基础上,摸清河网特征,识别主要环境问题,分析主要污染源并计算污染负荷。河网水环境治理需以环境容量作为底线进行控制,划分河网各支流的汇水区域,分别计算各支流的入河污染量,按照各支流的污染程度确定水环境治理的轻重缓急程度,针对不同污染源采用不同的治理手段,从流域污染源防治、流域生态修复与保护和流域监管能力建设等方面确定工程规模,以达到修复水环境的目标。

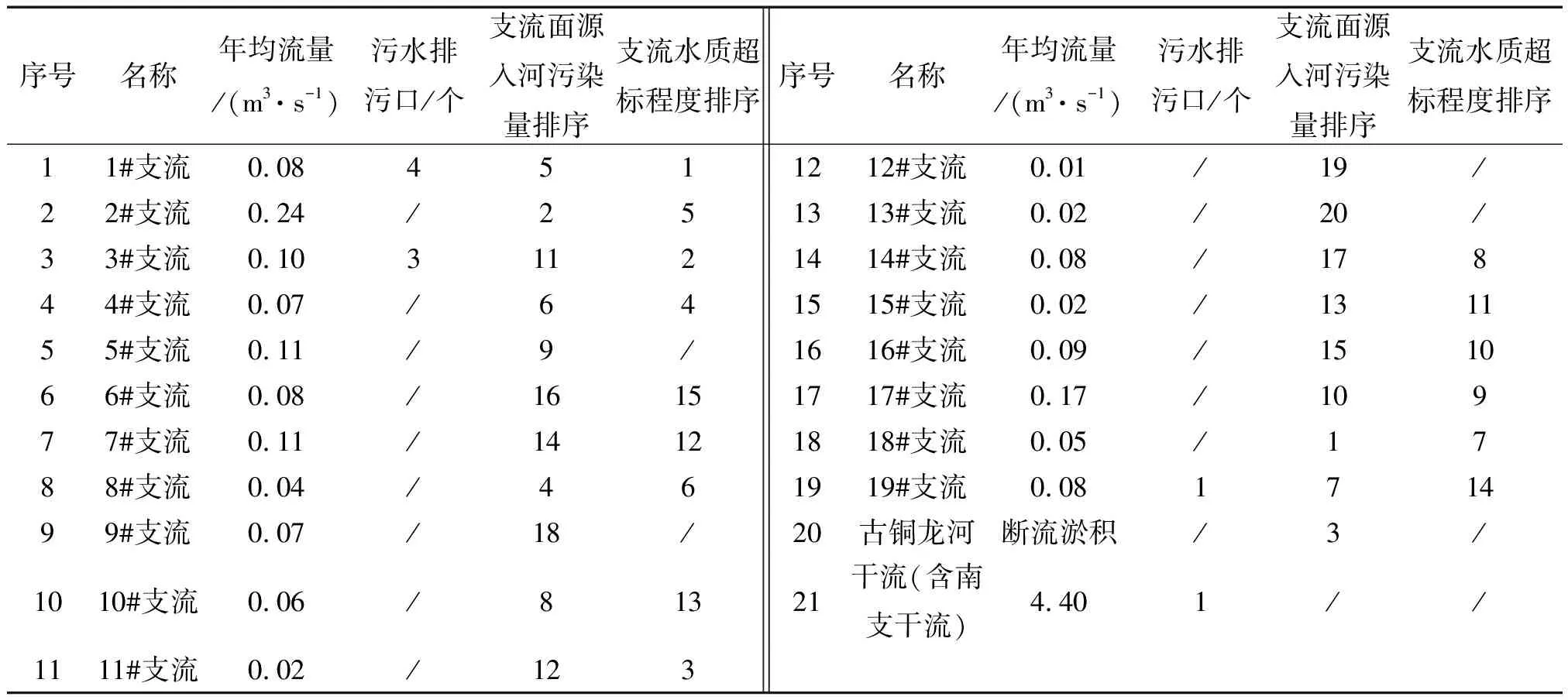

铜龙河属于受人工控制的季节性河流,夏秋季节降雨多,河流的径流量大;而冬春季节降雨较少且受上游水库调蓄控制,河流的径流量也相对较小。根据污染源调查,河网沿线分布村镇、工业园区、禽类养殖场和大片基本农田,入河外源污染主要为城市和农村生活污水、工业废水、禽类养殖废水和农田面源污染。镇区所在的部分河道由于污染物积累时间较长,底泥已成黑臭状态,这是主要河流内源污染。铜龙河1#支流、3#支流、19#支流和干流集中分布1个工业污水排污口和8个生活污水排污口,其中1#支流分布1个工业污水排污口,3个生活污水排污口;3#支流分布3个生活污水排污口;19#支流和干流分别分布1个生活污水排污口。流域内各干支流流量和污染源基本情况见表2,水质现状超标程度基本和排污口的个数呈正相关。经分析计算,河网流域的入河污染量为CODCr530.78 t/a,NH3-N 36.19 t/a,TP 7.01 t/a,其中各污染物中面源污染占38.15%~71.83%。河道考核断面位于干流临入高邮湖大桥上游约100 m处,工程以承载能力进行底线控制[4],采取针对性的治理技术后削减量达到CODCr272.76 t/a、NH4-N 33.58 t/a、TP 5.73 t/a。

表2 干支流流量和污染基本情况表Tab.2 Basic conditions of main stream and tributary flow and pollution

工程针对河网支流污染程度和入河污染量进行排序,自身现状污染超标严重的支流,分布污水处理站和城镇污水厂尾水排放口的支流,以及面源污染汇入量大的支流,是工程河网水环境治理重点。

3 水环境综合治理技术

河网水环境问题是一个系统问题,应系统分析、系统解决。控源截污是水环境治理的首要性、基础性工作;水系沟通、水动力保证和生态系统的建立是水环境治理长久保持效果的核心要素[5]。工程综合采用控源截污、水质净化、生态修复、底泥疏浚等技术对河网水环境进行治理。

3.1 控源截污和水质净化

控源截污和水质净化是水环境治理过程控制的重要手段,其将无组织污染源排放的废水进行收集,是人口密集的城镇生活污水和工业废水处理的重要技术。河流沿线城镇已建成污水处理厂,但已建污水管网的村镇多采用雨、污合流制管道、明渠(沟)或暗渠排放进入附近沟渠、河塘、支流等水体,部分区域截污管破损且管网收集率低。

3.1.1 控源截污

针对铜龙河干流城镇段,以现状道路、河道、现状排水管网、在建、待建截污管网工程为基础,结合片区污水管网规划,以雨污分流为指导思想,尽量以分流制完善;分流困难的区域采用截流式合流制。将收集的污水汇集到已建污水处理厂配套干管系统,充分发挥污水处理厂及配套干管的功能。铜城镇城区共有114个雨污排水口,其中直接进入河网的雨污排水口20个;生活污水接入点94个,其中居民生活接入点18个,企业生活接入点76个。工程对上述排污口和生活污水接入点进行截流,将污水接入设计污水管道。

农村居住区分布不均,大多数没有完善的污水收集系统和污水处理系统,导致生活污水无规则排放,直接流入地表径流,造成周边环境水体污染。农村生活污水主要包括化粪池污水、厨房和洗涤废水。生活污水中粪、尿的体积小于2%,但却是生活污水中的主要污染来源。目前,农村还是以粪尿与厨房、洗涤废水分开收集,粪尿返田,厨房、洗涤废水就近排放入水体的方式为主,在传统农业耕作中,这也是极为朴素的生态循环方式[6]。因此,在以耕作为主要生计来源的农村地区,废水分类,推行改厕堆肥的分散生态处理方式,采用源头控制生活污水产生量比形成污水后再处理更省时、省力、省钱。

人口比较密集的村庄初步具备了城镇特征,人员生计不再完全依赖耕作,且大多依河而建,控制这些村庄的入河生活污水量是治理农村生活污水的关键。工程对居住人口多且比较密集的村庄设计污水收集管网和污水处理设施,对原有污水处理设施不能正常运行的村庄进行改造,经调查后,共有7个村庄纳入农村生活污水管网建设和污水收集处理的范围,分别位于1#、6#、7#、18#和19#支流以及干流的汇水区域。

3.1.2 水质净化

铜城镇污水处理厂设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水排放口所在的3#支流水质现状为劣V类水质,为进一步提升尾水排放水质降低入河污染物排放量,工程拟建设污水处理厂尾水湿地,使COD、NH3-N和TP的去除率分别达到45%、35%和45%。基于进水水质,水量波动等因素,综合考虑后尾水湿地选择塘-床工艺,具体工艺流程为“进水→水生植物塘→垂直潜流湿地→出水”。尾水湿地的处理规模为10 000 m3/d,为提升水生植物塘污染物的去除效果,水生植物塘在常规构建水生态系统的基础上,利用生态浮床构建碳纤维草生物滤床,强化水体净化效果。

3.2 生态修复

农业面源污染主要包括禽类养殖废水和农田面源污染。随着我国工业和城市生活污染排放的控制成效越来越大,农业面源污染的比重进一步凸显。农业面源控制不仅要从源头上采取化肥和农药减量化、种植制度优化和节水灌溉等措施,也要综合采取污染过程阻断和末端强化治理的工程技术,而生态修复技术则主要是针对农业面源污染的过程阻断和末端强化治理。

河网汇水区域内大部分为农田,天长市农田以种植水稻为主,农田面源污染主要来自农业灌溉、汛期地表径流,农田中的氮、磷、有机物等存留在土壤中是养分,一旦流失到水体中,对水体会造成一定程度的污染。同时,未经收集处理的养殖废水也会进入水体中。河网受人工调蓄影响,难以获得清水补给改善水质,但区域河网发达,河网生态系统构建和修复就成为治理水环境面源污染的关键一环。

工程采取的生态修复技术主要有:缓冲带构建、河网生态多样性修复和旁路净化以及水系连通。河网汇水区域内多为基本农田,用地属性决定了不允许在河道两边构筑一定宽度的植被缓冲带和建设旁路人工湿地削减、控制面源污染的汇入。工程利用支流与干流的相对高程关系,对于可汇入干流的支流,支流河口处如有可用河塘的,可以利用其作为支流汇入干流的缓冲带;对于地势较低,出入口均可与干流连通的支流,则可将部分干流河水引入水量和流速都相对较小的支流,并对支流进行生态多样性修复,将支流作为干流的旁路净化湿地。

经研究发现,地表径流前期污染物浓度波动较大,变化趋势相对一致。径流中SS的次降雨径流平均浓度(EMC)为161.05 mg/L,COD和TP的EMC分别为85.82 mg/L和0.59 mg/L,TN和NH4-N的EMC瞬时浓度分别达到14.05 mg/L和7.80 mg/L。其中,SS和TP、COD之间呈显著正相关关系,表明TP和COD大部分以颗粒态形式存在[7]。因此,缓冲带和旁路净化湿地的构建主要以延长地表径流在河道的停留时间,提高颗粒物的沉降率为主。

3.2.1 缓冲带构建

缓冲带主要由两部分组成:支流河口湿地和陂塘。支流河口湿地可作为支流汇水区域污染物入河缓冲带,陂塘可作为支流或干流汇水区域污染物的入河缓冲带。

(1)支流河口湿地。

河网支流主要功能为农业灌溉,河道经裁弯取直,相比自然河道而言,地表径流自各支流汇入干流的时间有所缩短,不足以使受纳的面源污染在传递过程中得到充分的消解、转化。

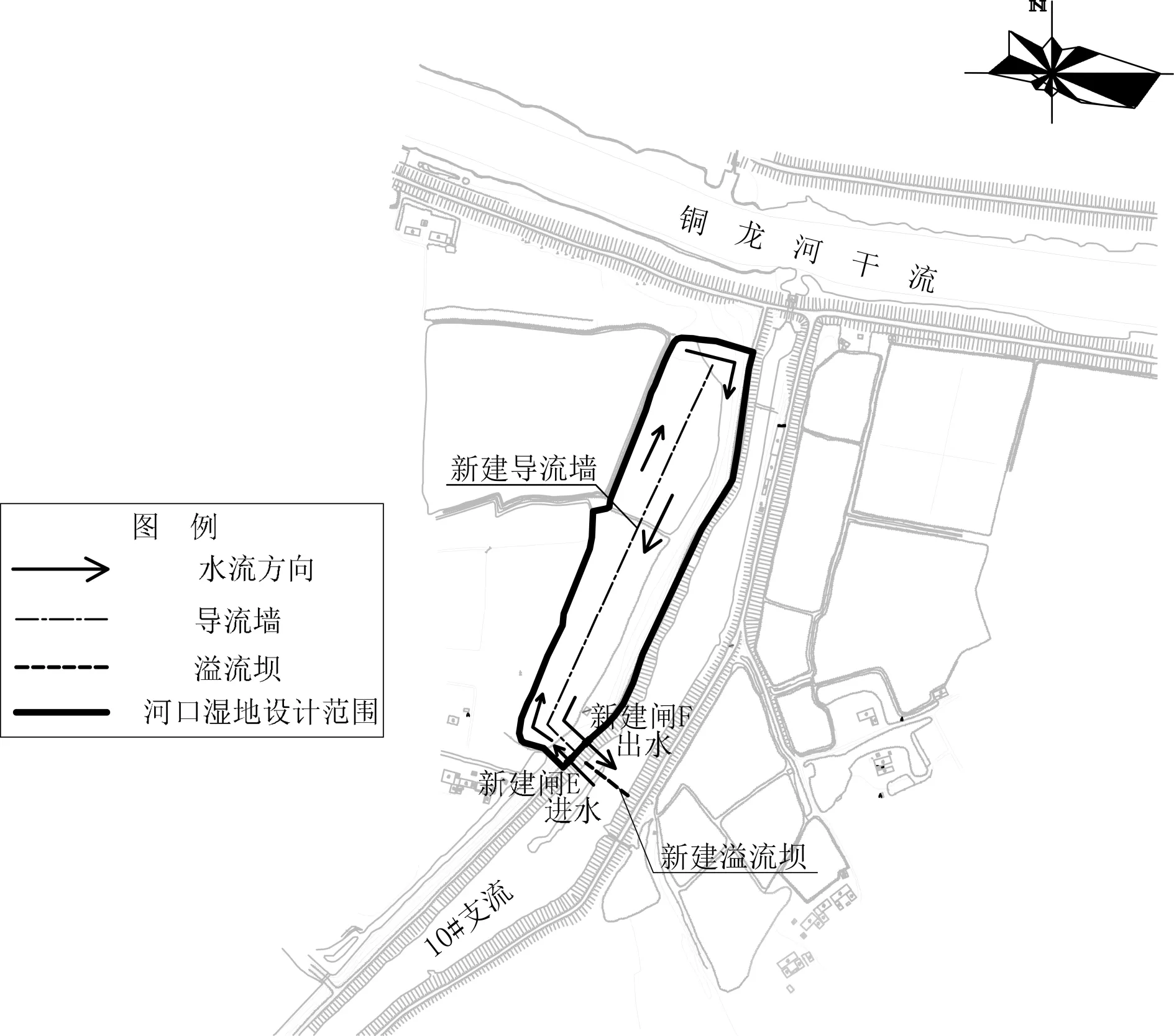

工程综合考虑现状水质超标程度和入河污染量,根据地形选取10#和15#两条支流,将其汇入主干流河道的河口处鱼塘、陂塘等地势低洼的非基本农田区改建为生态缓冲区,构建支流河口湿地,打造生态滞水区,延长水流在支流的停留时间,并实施水生态系统的强化性构建,利用河道弯段丰富的生态系统结构形成的良好自净能力进一步削减污染物,从而在污染随支流转移的过程中强化对面源污染的拦截与控制功能,实现农田面源污染在转移过程中的控制与削减的目的,典型支流河口湿地示意见图2。

图2 典型支流河口湿地示意图Fig.2 Schematic diagram of typical tributary estuary wetland

支流水位通过溢流坝调节,正常情况下支流来水经溢流坝挡住后,由闸涵流入湿地,经湿地调蓄净化处理后,从闸涵出水至支流,并最终汇入干流。当降雨量增大,支流来水量加大,水位升高,超出河口湿地受纳量的来水直接翻越溢流坝进入干流。

支流河口可供建设用地面积有限,且多不规则,尽管水平潜流或垂直潜流人工湿地有着更好的处理效果,水力负荷、污染表面负荷均更高,但无法通过高程实现进出水自动调节。同时,为了防止湿地堵塞需在前端增设沉淀工艺控制支流河口来水的悬浮物含量,但支流河口用地受限,无法保证足够的沉淀时间。表面流人工湿地、稳定塘可就近直接利用原有低洼或水塘进行改造,污染负荷能力可以满足进一步处理的要求,支流河口湿地建设宜根据地形和水文情况采用“表面流人工湿地”与“生态塘”的组合形式。湿地内设置导流墙延长水力停留时间,并通过设置碳纤维草生物滤床进一步降解污染物;同时,在湿地内构建水生态系统,种植挺水、沉水和浮叶植物,投放鱼类、底栖动物,以维持支流河口湿地水生态系统的稳定性。

(2)陂塘。

陂塘是利用低洼之地汇集周边地表径流而形成的池塘,陂塘汇水多通过支流进入干流,因此汇水区域较大的陂塘可作为支流的缓冲带进行治理。工程选择紧邻河网,汇水直接入河的陂塘进行治理。由于陂塘水动力条件较差,工程在常规构建水生态系统的基础上,增加供氧曝气,在陂塘中水生动植物群落建立起来之前,通过人工布设曝气装置弥补初期塘内污水中溶解氧不足的情况,加强水体生态修复与自净能力。

陂塘分布较分散,且汇水面积大小不一,难以形成具有一定规模的连片式的缓冲带,作为入河缓冲带的作用有限。

3.2.2 河网生态多样性修复和旁路河道净化

河网生态多样性修复应全面考虑河道水文、水深、流速、断面和平面形态、河道底质、工程材料等多因素的综合影响,保障工程方案的科学合理性,并能适应河道的不同特征,创建健康的河道生境条件。

铜龙河河网支流众多,部分支流上游较窄,且人为活动较少,河道水质也较好,因此工程主要选择现状超标、入河污染量大、需要清淤和城区段的河道进行生态多样性修复,且将河口上游1 km内,河道宽度大于10 m的河段作为支流的治理范围。

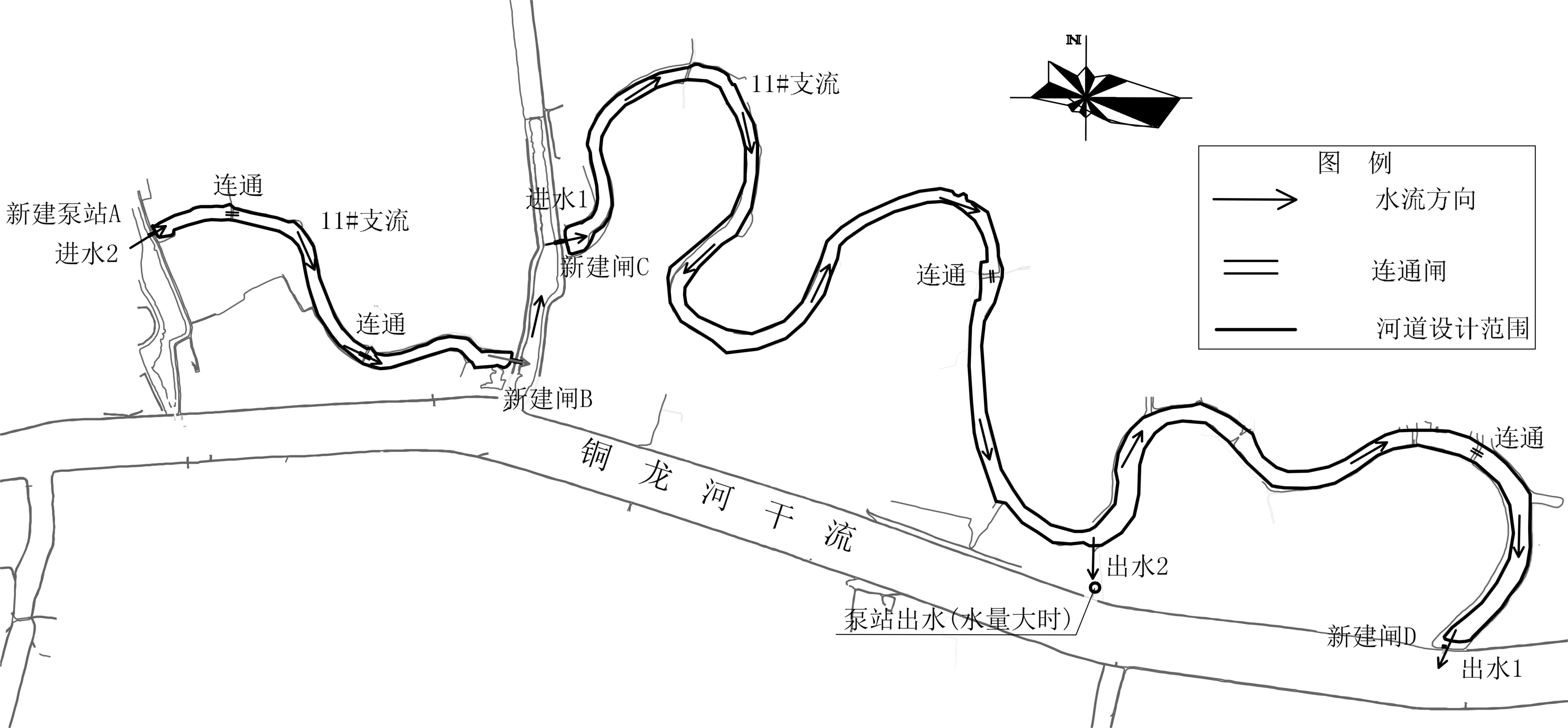

铜龙河河网功能以水利灌溉为主,大部分河网位于郊野,城区段部分河道兼顾防洪、航运和景观需求。因此,河网水环境治理需充分考虑防洪的需求,生态多样性修复设施不能阻滞防洪。最终,工程确定铜龙河城镇段干流及1#~4#支流,7#~8#支流、10#~11#支流、15#~19#支流和古铜龙河共13条支流开展生态多样性修复设计,其中利用5#支流和11#支流2条地势较低的支流作为干流的旁路河道,通过建设水闸、泵站和连通涵等工程,将部分干流河水引入支流,延长干流河水的停留时间,典型旁路河道示意见图3。

图3 典型旁路河道示意图Fig.3 Schematic diagram of typical bypass channel

河网生态多样性修复主要采用水生植物群落构建、生物滤床、生态浮床(岛)和河道净化一体机等技术和设备,加强水生植物对河道污染物的消减。在铜龙河干流城区段河道布置挺水植物及沉水植物,在河滨带水深0.5 m内种植挺水植物。水体流速0.3~0.5 m/s,是生态系统的安全阈值,工程在流速小于0.5 m/s,水深在0.5~2.5 m范围内种植沉水植物。

3.2.3 水系连通

铜龙河城镇段支流古铜龙河由于河床淤积,造成河床较高,干流河水无法进入支流对其进行补充,中间河段由于常年断流、管理不善,垃圾堆填及部分建筑侵占,导致河道断接。

为恢复城区段支流各项生态服务功能,保障城镇行洪排涝,工程对古铜龙河长约1.28 km的河道实施水系连通工程,加强支流的补水活水。通过河道疏浚,将干流河水引入古铜龙河,补充支流的生态需水,并形成流动河道,改善水动力条件,确保水系无死水。

3.3 底泥环保疏浚

国内针对底泥对水体的影响已有很多研究成果,不少湖泊的调查资料表明,当完全截污后,水体仍处于富营养化状态。当沉积物中营养元素的浓度超过了上覆水中营养元素的浓度时,可溶性营养元素可能释放到上覆水中,可见在一定条件下,沉积物中的营养元素可能成为水体富营养化的主导因子[8]。

底泥环保疏浚主要是针对被污染的底泥层,但目前关于污染底泥的界定国内外还没有统一的方法,在我国大致有以下5种方法被工程采用,分别是:视觉法、背景值比较法、经验值法、含量分析法和释放风险法。工程通过开展精确的水下地形测量、地质勘察工作,以视觉法为基础,以含量分析法为依据,对采集的柱状底泥进行污染判定。河道0.3~2.6 m深度取样底泥中,全氮范围为1.34×103~5.69×103mg/kg,平均值为3.34×103mg/kg;总磷范围为30.1~598 mg/kg,平均值为360 mg/kg。由于淤泥重金属含量不超标,因此工程对底泥中全氮超过1 500 mg/kg或总磷超过500 mg/kg的底泥层定义为污染层[9],全部进行清淤。工程租用建设用地和水塘作为弃置场地进行自然晾晒干化。

水质达标分析是在污染源调查与分析、水环境容量计算、工程措施削减量估算后进行,通过水质达标分析计算结果,评判环境容量与工程削减措施是否能使水体水质达到水质目标要求。污染物在中小河流迁移,根据《水体达标方案编制技术指南》的技术说明和铜龙河水文数据完善程度,水环境容量选用一维水质模型进行计算。

表1补充监测结果表明,铜龙河干流水质基本能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求。铜龙河是受人工控制的季节性河流,河流的水环境容量核算以最枯季河水的最不利水环境容量为基准,以《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准作为目标水质进行分析,水质达标年度分析结果见表3。

表3 铜龙河水质达标年度分析 Tab.3 Annual analysis of Tonglong River water quality up to standard t/a

综合采取多种水环境治理措施后,可将NH3-N和TP的入河量控制在铜龙河环境容量的范围内,考核断面处NH3-N和TP在全年整体上可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,但CODCr的年入河污染量还不能满足铜龙河环境容量的要求。

根据2014~2018年天长市降雨资料,5~10月平均降雨量占全年降雨量的比例为9.04%~15.61%,远高于其余月份,CODCr和TP在5~10月不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,NH3-N在6~9月不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

汛期CODCr、NH3-N和TP超标,主要由于汛期降雨量较大,使大量面源污染集中入河。有研究表明,华东平原河网区农村中小河流水体夏季汛期73%的地表水TP质量浓度超过地表水Ⅲ类标准,39%超过Ⅴ类标准[2]。同时,降雨初期径流中面源污染负荷所占比重较大,降雨前10 h产生的地表径流所含COD负荷可达整个降雨过程COD总负荷的68.81%~70.98%,降雨历时10 h后,地表径流所含COD负荷趋于稳定[10]。汛期大量携带面源污染的地表径流进入河道,短期内超过了环境容量和工程措施能容纳与消除的污染负荷,从而导致控制断面污染物浓度可能会出现超标的情况,暴雨期间保持河道的Ⅲ类水质目标会有相当的难度。随着时间推移,面源污染物浓度快速下降,最终趋于稳定。因此,在汛期,应待暴雨期过后再对控制断面进行水质考核。

同时,通过水质达标分析结果也可以看出,水环境治理思路需由“重技术投入、重末端治理”向“技术与机制建设并重、末端治理与源头治理公举”的转变[1],为实现水质达标,还需从源头大力推广生态农业种植、减少化肥和农药的施用量、推广生态养殖,并采取取缔沿河养殖、改变养殖模式、减少养殖污染等管控措施,多部门协作才能最大程度实现河网污染深化治理及水环境质量提升和功能恢复。

5 结论

(1)小流域河网水环境治理需在划分干支流汇水区域的基础上,对河网干流和支流不同污染程度和入河污染量进行排序,自身现状污染超标严重的支流,分布污水排放口的支流,以及面源污染汇入量大的支流,是工程河网水环境治理重点。

(2)城市生活污水以控源截污,完善排水管网,进一步提高城镇污水处理厂的出水水质为主;农村生活污水需在调查当地农村人口主要生计来源和人口密集程度的基础上,判断采用管网收集处理还是分散生态处理。

(3)小流域河网水系发达,河道两侧多为基本农田,用地受限。对于可汇入干流的支流,支流河口处如有可用河塘的,可以利用其作为支流汇入干流的缓冲带;对于地势较低,出入口均可与干流连通的支流,则可将部分干流河水引入水量和流速都相对较小的支流,并对支流进行生态多样性修复,将支流作为干流的旁路净化湿地。

(4)小流域河网水环境治理技术目前处于摸索阶段,且经验难以完全复制,需在详尽的河网和流域调查以及污染源调查的基础上,综合研判和设计。