无尽游戏、故障美学与终极抵抗

2021-08-23莫芷

莫芷

“无尽游戏”是我自2018年开始探索的艺术主题。围绕着三个重要方面——技术现实、故障图像、画框符号,作品讨论着图像的视觉、算法和观看。考虑到自身作为平面绘画的属性,以画框中的故障图像为主要特征。画框是对看的界定,故障图像是对审美的质疑,当它们都作为绘画上的扁平涂层时,是对观看本身的诘问。

一、技术现实

我们身处由算法所支配的技术现实,不断更新的技术正全面转换着视觉领域的图像资源。电视转播、移动通信、互联网技术构建了一个“被把握为图像的世界”。在算法的精密调配中,我们通过“被投喂”的方式,获取链接、图片和信息,更多的“选择”让我们更囿于自己被算法所划分的角色中,“全景敞视”的生活正在以令人愉悦的方式温和地侵蚀着我们。

与此同时,人与机器的关系也正重塑着我们的认知模式。在设备终端,输入与读取体验不断增加,身体感知的边界在逐渐模糊。鼠标成为手的延伸,视听的半径覆盖了全球,形成了新的感知空间,构筑了巨大的现实与虚拟世界的“过渡地带”。同时,设备软件不断推陈出新,几乎以强制性的方式要求每个用户接入升级,强化着人机的关联,使我们更熟悉在机器上的实践操作及其对象展示方式;在键盘、耳机、视觉界面所构成的人机接触临界点,弹窗和下拉式的设计正在改变我们的表述和读取方式,扁平化、高饱和的视觉特征正在不断侵占我们的视觉领域,技术现实将改变人们的听与说的结构。

同时,技术现实让绘画经受着全面挑战。一方面,通信技术手段与新奇内容的引入,绘画沉迷于制造出更逼真、更虚幻的感官体验,忘记了艺术的救贖功能。在过去,艺术家或许可以依靠自己在画布上的经验,研发出一种独特的、带有个人印记的视觉风格来构建自己的艺术语境,并为公众所接受。但是当艺术史中已出现过康定斯基、马列维奇,有过抽象派、战后抽象表现、波普、激浪乃至后殖民、后人类等立场轮番上阵之后,绘画叙事的可能性几乎已被穷尽,框架业已存在,余下的工作只是开发新的故事。科技主导下的视觉内容正在涌入框中——宇宙图景、电子元器件、电路板、机器人……像如期上映的贺岁电影那样,其本质仍然是为人们提供着视觉满足,绘画堕落为纯装饰的趋势昭然若揭。艺术实践的本质,远离人的日常现实,远离被技术所渗透的生活。艺术中充斥着一种由人的手工引发的惰性,滞重中填满了乡愁、过去、怀旧和古老。另一方面,技术因素甚至成为决定性因素,直接篡夺了艺术的主旨,决定了其视觉形式。1970年,康威生命游戏(Conways Game of Life)[1]被发明,游戏中黑白格模拟的是细胞的生存,其目的是存活,而存活只有两种方式:运动或繁衍。游戏以4条简单的基本算法,演变出了许多看起来有生命的运动模型,具有相当的美感与艺术性。大量的科学家、工程师、艺术家参与了游戏的模型构建,在无数回迭代后形成的复杂规律运动结构,被证明和今天的生命进化存在高度关联。2017年,NFT作品CryptoPunk(加密朋克)[2]就是基于区块链技术而产生的艺术作品,每个代币对应一个头像,虚拟货币的差异性,代之以头像的视觉变化,关联着互联网交易中的每一个真实个体及其虚拟形象,通过由编程完成的头像设计,在近乎僵化的程式中表现了它的变化。该作品的视觉设计紧密跟随区块链虚拟货币技术和交易特点,以最简洁的方式,通过限量1万个发行,为虚拟数字货币赋予了“社交货币”的功能。CryptoPunk的头像出售离不开观众对它的重新赋义和游戏心态。在今天,通过艺术创造出一种为人所称道的、具有视觉美感的视觉形式已经不再有效。今天的艺术要依靠人与人之间的互动与游戏,在艺术实践中要敞开作品的空间,允许公众参与,共同构建作品的视觉形式。

随着技术进步,视觉叙事的权力也在发生着更迭。在图像生产端,广告、电影和商业更熟练地使用视觉叙事语言,它们不再是属于艺术的特权。在迷人的、充满诱惑性的图像背后,是精准的用户画像、黏性分析、习惯养成、社区构建,一切商业需求都与视觉设计紧密结合,形成一个精密的合目的的视觉体系。因此,在今天的绘画中引入具象形态,常常带有极复杂的上下文背景,甚至可能僭越作者的原初意图。并且,在图像产出和传播的下游,异化现象也越来越普及。罗兰·巴特说“作者已死”,大量挪用、改编图像每天都在互联网中发生。不再有哪一个形象坚固完美、持久有效,足以让人驻足观看。同款短视频、配音游戏、融梗热潮层出不穷,图像成为人们狂欢的借口——重要的是对它进行改造,而不是它的本来面目。故障图像正是这股篡改热潮的缩影,见证了没有原本,只有无数摹本的图像狂欢。

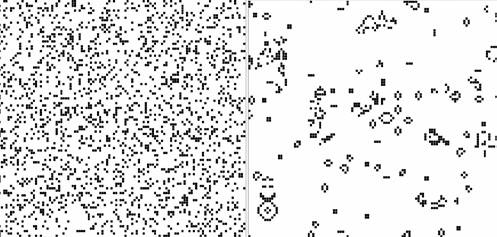

二、故障图像

值得注意的是故障图像,在我们的生活中占据相当大的比例而我们浑然未觉:无法打开的网页、乱码文字、屏闪、卡顿的视频、文件缺损、老化的插头等。故障现象几乎出现在我们生活的每一天,甚至为繁忙的工作按下暂停,成为我们无序生活中的沉思时刻。2006年前后,开始形成一种对故障图像的独特审美——“故障艺术”,并转化为一种成熟的视觉设计风格应用在诸多影视广告领域。对故障艺术研究最全面的艺术家罗萨·迈克曼(Rosa Menkman)在其著作The Glitch Moment(um)中强调:故障艺术的核心在于“使其发生”而不是“人为模仿”,技术故障意外导致的视觉美感,才是故障艺术的核心所在。艺术和具体的技术因素密不可分,艺术家的实践要真正介入导致故障图像产生的机械原件原理中去,在行动中切实遭遇“故障”,并和它形成一个半控制、半依赖的依附关系。但是,追求技术故障下生产出的意外图像,是将艺术的能动性让渡给他者。实际上,故障艺术不是一种以媒介载体为边界的艺术,不依赖于技术与算法为作品填充意义。故障艺术在于故障美学的审美态度,是通过认同劣质的图像,宣泄人们破坏的欲望。吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)及黑特·史德耶尔(Hito Steyerl )[3]都曾说过:劣质的、损坏的图像是一种视觉纽带。故障美学的价值,是在技术现实下,新自由精神的表现形式。图像用复刻、翻拍的方式,无休止地实现自我繁殖和传播,让更多的用户通过阅读形成联盟,共享相同的视觉内容。但互联网的最大吊诡正在于:在一个看起来充满了平权与自由的世界,用户的自由其实是算法模拟,商业利益驱动决定了对用户的驯化,以及对个性与自由的泯灭。而故障美学,则是对“完美计划”的破坏,是自由意识的反映。通过破坏对抗精心设计的图像,抵抗视觉文化霸权,重建个体自由的生活。

三、画框符号

画上的画框提醒我们关于观看的问题。它暗示着一个权威声音的存在,告诉我们什么是杰作,什么不是。现代主义以来,绘画释放了人的个性,观众常常产生的困惑是孩童的信笔涂鸦与大师的滴洒,除了观念上的先进,在实质层面,尤其是物质构成层面,究竟有什么本质不同?也许是由于画框的存在,它是艺术史与看客们完成的共谋。19世纪起,画框是法国沙龙中的共识,他们为每幅作品圈定边界、装饰和署名。20世纪时,格林伯格提出:画布是画家在二维平面上的约定,观众默许了他把真实的生命体验转化到画布上,然后对它进行解码。画框通常是美术馆为作品特意定制的,是盛装过去时代中诸多艺术经验的“容器”。现在,画框已经作为符号,是让我们去框内观赏、探寻的邀请。框逐渐取代了框内的艺术内容——它成了艺术传播者和欣赏者存在的隐喻。

画中的框成了显示器——無序乱码遮蔽了内容,除了线框色彩,我们几乎读不出任何有指向性的内容,故障因素的介入,作为一种图像的“病毒”,而不是一种具体的视觉对象,在此才有了意义。在框的确定性和故障的不确定性的矛盾中,我们开始反思平面绘画审美中那些永恒的追问:艺术是诱骗吗?是更光怪陆离的色块组合,极尽目眩之能事,是金光闪闪的故事包装?我们的观看真实吗?谁才是那个导致故障的错误节点,是画家,是看客,还是现实本身?

算法,即图像的解码方法。机器运行算法时始终存在漏洞,而人却能够通过不断修复,使其趋近真相。故障美学的有趣之处,在于对图像的半破坏过程。有“故障”证明“秩序”的存在,而“秩序”此刻又不再有效。当故障因素半遮蔽对象时,在看似意义模糊中反而保证了图像的稳定性,避免被无限解构而发生过分的意义离散。正是因为被损坏,让我们看见对象的原有形态。面对图像内容,我们试图看得更清晰,而不是做其他的联想。故障美学的出现,也体现着我们和算法技术的矛盾依附关系:我们一边延续着法兰克福学派的解构,认为技术终将异化人类、控制人类,秉持着唱衰数字技术的虚无主义论调;一边又享受着技术所带来的新的便捷,欣然接纳它对人思维的改造,并让渡自己的隐私数据。

不论如何,人与算法的支配关系永远在辩证中前进。以绘画复刻故障图像,是我们将信息时代的视觉垃圾进行重整、回收和再利用,重赋其意义。带着游戏的色彩,解构沉重的知识概念,重思何为错误、何为意外。如果说算法即命运,我们或许可以期待用某些人格类型、视觉风格或策略,远窥命运的轮廓,得一个短暂的安心,但故障美学却就地打开了一道裂隙——我们终将破局而出。

注释:

[1] 该游戏由英国数学家约翰·何顿·康威(John Horton Conway)于1970年发明,发表于当年《科学美国人》杂志,引发轰动。

[2] 该作品由larva Lab发布,是首个基于EIP-721交易智能合约的NFT艺术作品。https://www.larvalabs.com/ cryptopunks.

[3] 黑特·史德耶尔撰写了《为坏图像辩护》(In Defense of the Poor Image),强调劣质图像、坏图像是无产者的视觉纽带。