任务驱动学习的课堂评判:从预设与生成的角度

2021-08-23周友喜

周友喜

摘要:依托多节展评课,从情境、任务、驱动策略三个环节对任务驱动学习的课堂的预设与生成进行了考量,概括出弹性预设、深度预学、双向生成、精当高效、差异切入、聚焦思考、文本意识、建构策略、语言运用、思维转换、加工创造、拓展延伸这十二个考量维度,以便构建任务驱动学习的课堂范式,引领广大教师在常态课中做到精当预设、高效生成。

关键词:任务驱动学习:考量维度;预设与生成

2020年12月10日—12日,我有幸在网上观摩了14节2020年江苏省高中语文青年教师优质课展评活动。这些旨在“引领课堂教学研究发展方向,青年教师优质课推进中学语文课程改革”的展评课,让一线教师直观而真切地领会了新课改的精神。在全省普遍实施“新教材、新课标、新高考”的背景下,授课教师都能运用“以解决问题、完成任务为主”的多维互动式教学方法,让学生运用共性的知识及个性的经验对当下任务表达自己的理解,并设计出具体的解决方案,从而深化对文本的解读,呈现了任务驱动学习的课堂。

一、优质课何以判“优”?——聚焦预设与生成的有效性

观摩之后,我静心细想:同样是任务驱动学习的课堂,为什么会有高下之判呢?线上线下的教师对某些课堂、某些环节众说纷纭、莫衷一是,这虽不足为怪,但高下之判的依据又是什么呢?课堂上,教师、文本、学生等核心要素是存在差异的,将所有课堂推演成一个固化的范式不仅不符合教学规律,也不现实。但将众多公认的优质课推演为常态课,岂不更好?为此,就必须从一些优质课中选取“亮点”,以确立任务驱动学习课堂的“好课”标准,从而使广大教师有章可循、有法可依。事实上,这同样也是一种建构性思考,促使一直践行生成性教学的我主动对接、融合并建构起任务驱动学习的课堂的“好课”标准。

如何评价一个任务驱动学习的课堂呢?我认为,从预设与生成的有效性来评价是较为客观、公允的,即:教师的任务驱动是如何预设的?这样的预设有无高效性生成?简而言之,情境任务预设是否精当?驱动策略是否高效?

我们常说的“预设”,是指教师为应对课堂复杂的学情而在课前就作出的各种可能性假设。当然,如果教师按照预定的环节而选定一种最佳的假设情形,称之为“硬性预设”;如果教师能考虑课堂的学情动态而作出多种可能性的假设情形,则称之为“弹性预设”。

我们知道,任务驱动学习的课堂包括四个基本环节:创设情境、确定问题(任务)、自主学习(协作学习)、效果评价。于是,许多教师在课堂上常常按照自己预设的情境,抛出设定的一个或几个问题(任务),依次组织学生研讨、反馈与交流,最后对本节课的效果做一番检测性评价。然而,假如某一个环节,尤其是第二、第三个环节出了点问题,教学就可能显得有点仓促,这是“硬性预设”的课堂。但假如教师在课前就能对任何一个环节,尤其是第二、第三个环节出现的多种可能性作出充分预设,鼓励学生大胆言说、提问甚至质疑,并且仍能镇定而自信地直面学生踢过来的“任意球”,那就是“弹性预设”的课堂。之所以要辨析“硬性预设”和“弹性预设”,主要是对任务驱动课堂教学的生成性成果做一番考量。

应该说,预设是“因”,生成是“果”,有怎样的“预设”,就会有怎样的“生成”。

“生成”,实际上是指师生在彼此互动时因主动选择信息和建构信息的意义而不断地产生的“差异现象”。从课堂生成的主体来看,它分为“学习侧生成”与“教学侧生成”;从概念的理解来看,它分为“狭义性生成”(意外)与“广义性生成”(差异);从课堂生成的频率来看,它分为“消极型生成”(偶尔)与“积极型生成”(不断)。仔细想来,师生互动实质上不就是主体间的互动吗?理论上讲,一堂课都会有“学习侧生成”与“教学侧生成”;许多教师将课堂上的“意外”收获视作生成,而没有将课堂上因“差异性”呈现而获得的成果当作生成,须知前者是“狭义性生成”,而后者则是“广义性生成”;在“硬性预设”背景下,少数教师凭借教学机智偶尔化解“意外”而得到有限生成,我们称之为“消极型生成”,而在“弹性预设”背景下,教师主动发现“差异”并不断切入、展开与互联而得到无限生成,我们称之为“积极型生成”。之所以这里要进一步辨析“学习侧生成”和“教师侧生成”、“狭义性生成”和“广义性生成”以及“消极型生成”和“积极型生成”,主要是为了更好地评判任务驱动课堂教学中“真正的生成”。

二、从多元维度的预设与生成评判课堂优劣

(一)情境的预设与生成

任务驱动学习的课堂中所说的情境,即为完成某一个特定任务而预设的一个与现实情况基本一致或相类似的情境。它可以使学生带着真实的任务进入学习情境,从而有效地激发学生的联想,唤起学生的经验认知,并与所学的知识发生反应,最终建构起新的认知体系。“与现实情况基本一致或相类似”是情境预设的关键,有人称之为情境的“真实性”。

此次优质课展评中,一位教师为《鸿门宴》这节课预设了“解鸿门谜局,评历史人物”这个特定的任务情境:

中国历史上有一位饱受争议的人物:有人认为他是一位光明磊落、重情重义的盖世英雄;也有人认为他是一个目光短浅、为人不忍的失败者。他就是《鸿门宴》的主角——项羽。

后人对项羽不同评价的节点源于项羽在鸿门宴上放走了他一生的劲敌。项羽为什么没有杀刘邦,似乎成了千古谜案,也成为评价项羽的关键所在。今天,我们来“解鸿门谜局,评历史人物”。

本节课的任务是评说项羽这个历史人物,至于具体情境则没有交代清楚。尽管史料“真实”(论据“真实”),“解谜局,评人物”这个任务过程“真实”(论证过程“真实”),“不以成败论英雄”的观点“真实有效”(论点“真实”),且教学流程合理,论证思路严密,但我认为本节课“硬性预设”的痕迹过重,因而难有“不可预约的精彩”生成。

这样笼统的预设也存在着一些问题。第一,既然任务情境中提到项羽是中国历史上一位饱受争议的人物,那么课堂上为何争议的空间显得不足?即课堂上不同认知主体之间很少出现争议性交锋情境,说明这样的预设没有带来预期的生成。第二,鸿门宴上项羽放走了刘邦是否属于谜案?如果是谜案,至少有一些关键性证据缺失了,否则就是定案。那么,这里缺失了什么证据?无论是哪一种结论的定案,只需要学生从文本中找出证据便是,但这样做也就失去了评说的价值,这样的预设也不会有精彩的生成。第三,此事能成为评价项羽的关键吗?怎么凭一场鸿门宴就能评价项羽的一生呢?這样的简单评说多少有点草率,犯了以偏概全的逻辑性错误,这种不合逻辑的预设本身就经不起推敲。据此分析,我认为这个任务情境的预设是值得商榷的。

其实,情境预设要想取得预期的效果,还必须有情趣颇浓的前奏——预学。生成最重要的前提是学生学习——注重先学后教的课堂,高度重视学生课前的预学和课堂现场的“汇学”,具有充分的学习性。客观地讲,“预学”不同于“预设”,它有极大的开放性、接纳性,能够为学生的已有认知结构提供“改良”或“革命”的机遇,富有弹性。对于任务驱动学习的课堂,教师可以在让学生明确课堂总任务的前提下,使学生自主地多样化预设任务情境,并陈述这样预设任务情境的理由,然后,将所有预设的情境方案展示交流,以择优选用。这样,任务驱动学习的课堂的预学就可采取明确任务、预设情境、陈述方案三大管理措施以确保情境预设的高效。

试想一下:情境的脚本是由学生自己预设出来的,他还会不深入解读文本吗?这充分体现了前文所强调的“以学定教”原则。需要强调的是,这里将“定”的权利不仅赋予了教师,也赋予了学生,凸显了“双主体性”。届时,不仅有“学生侧生成”,也会有“教师侧生成”。当然,教师需要借助“互联”与“聚焦”两大策略才能实现“积极型生成”,也才会有广义的生成。

如,《鸿门宴》一课教学的主要任务是结合这个经典事件,评判项羽这个人历史人物形象。如果教师在预学环节就将预设情境的权利赋予学生,让学生陈述各自预设情境的理由,然后提交给师生评判,最终由师生择优选用,则学生多元化的情境预设定会异彩纷呈。如,学生可能预设鸿门宴经典情节排演,可能预设辩论赛,可能预设为项羽写一份抗辩词,可能预设在某个网站发帖征集意见,或预设发个朋友圈看看大家的评价,等等。

结合观摩的14节展评课,我发现“精当高效”(情境预设的精当性与生成的高效性)是许多优质展评课共同的考量,这实际上需要教师考虑情境预设的几个特征。一是生活性,即学生要对预设的情境有一定的生活感知,这样才可以直面“与现实基本一致或相类似”的情境。同时,由学生自我预设也不需要教师做过多的生活铺垫,如果考虑时代背景因素的差异,则可以顺势让学生熟悉相关的背景文化。二是确定性,即学生要清楚预设的具体情境,学生要清楚自己以什么样的身份融入预设的情境,分清局中人、旁观者,情境中的思考与心理活动。三是内蕴性,即预设的情境有一定的内涵价值体现,有价值有内涵的情境预设本身就是一种精彩的生成,如果是过于浅直的情境,就不必预设。四是共鸣性,即学生置身其境能感同身受、情因境生,如一些宏大的场景可以借助媒体呈现,起到烘托渲染氛围的效果。五是操作性,即考虑到课堂空间的容量,预设的情境最好简便易行,便于组织教学,具有可操作性。六是学科性,即考虑用语文的方法,而不是历史的方法,也不是政治的方法或其他学科的方法来解决语文的问题。语文学科主要是借助语言文字来交流思想、表达情感的,语言文字是沟通的工具,同样也饱蘸人文情怀。

因此,任务驱动学习的课堂在情境预设与生成方面有四个考量维度,即弹性预设、深度预学、双向生成和精当高效。

(二)任务的预设与生成

课堂情境预设后,师生仍需围绕课堂总任务预设与之相关的任务来对文本做研习,并通过对问题的理解、分析和解决来完成认知的再建构。

请看袁晗毅老师向学生明确的本节课总任务:

对预学环节已有的学习成果——为选文《故都的秋》配上若干插图并在图旁附简要文字,进行完善、修订。

为了帮助学生圆满完成这一任务,他预设了两个任务。

第一个任务是:

谁能读懂郁达夫的“故都的秋”——品读文本并思考修改方向。

袁老师预设品读这一任务的目的,是希望学生思考图文修改的方向。这样的预设是“弹性预设”,因为学生通过对《故都的秋》的品读,会对自己的原认知进行整合、重组和改造,会使自己的认知结构出现差异,即对散文中的“情”“境”“意”的认知产生偏離;此生和彼生之间的认知程度会出现差异;教师对学生的预学判断也必然会出现差异。总之,课堂主体间在教学内容及资源引用的多少方面(数量上)会出现差异,在教学基础及能力强弱的预判方面(质量上)会出现差异,在教学目标及观点的修正方面(方向上)会出现差异,在教学关键环节及阐释角度的次序方面(顺序上)会出现差异,在教学方式方法的优劣方面(策略上)也会出现差异。教师若能有效“展开”并“互联”这些差异,一定会产生不可预约的精彩生成。

事实上,当学生找不到修改方向时,袁老师紧扣文本第一句“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,反复要求学生品读体味,这是在预设方向上的生成;当学生不能深探郁达夫所表达的那份“悲凉”时,袁老师援引了郁达夫的另外两篇文章《北平的四季》和《一个人在途上》,学生方才体悟到作者所表达的真实情感,对文本也有了更深的解读,这是在预设数量上的生成。在品读预设环节,袁老师始终将“图文与意境要吻合”作为思考修改的依据,从中可以看出他在课堂驾驭方面有着强烈的问题聚焦意识。经过袁老师的这番预设,学生果然明晰了图文修改的方向。

第二个任务是:

我们能读懂郁达夫“故都的秋”——将对《故都的秋》的课堂理解呈现在图文的修改中。

同样,在预设的修改呈现环节,袁老师要求学生小组结合品读理解,针对选取的四幅图文口头陈述修改的理由。在这一过程中,袁老师不直接告诉学生应当如何修改,而是将思考的主动权给学生,做到了“不愤不启,不悱不发”,引导学生主动建构文本认知,这番预设有效地引发了学生的思考。这样的预设任务成了学生思维感知的对象,从而在学生心里造成一种悬而未决但又必须解决的求知状态,使学生产生了问题意识。这其实是预设策略上的生成。

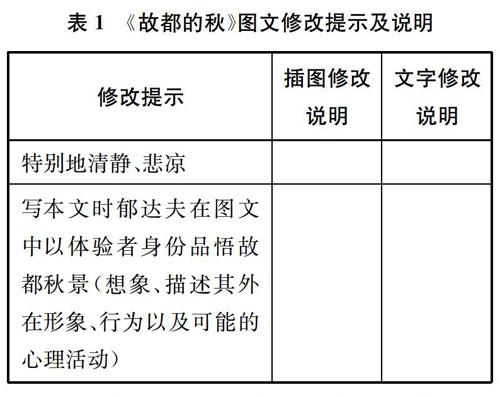

最后的总结提升环节,袁老师预设了一份表格(见表1),要求学生对已呈现和未呈现的问题做进一步的图文修改,这是对文本理解的拓展与延伸。同时,袁老师也考虑到可能因忽略对文本自身的解读而发生东拉西扯、牵强附会的现象,他要求学生对图文所做的修改必须紧扣原文。这使学生的文本意识得到了强化。这样的“弹性预设”,虽然在课堂上没有直接呈现,但是这种类化处理的策略一定会使学生对文本的理解得到加深或超越,也一定会因方向、数量、质量、顺序、策略等方面可能出现的差异而孕育出“积极型生成”。

因此,任务驱动学习的课堂在任务的预设与生成方面有四个考量维度,即差异切入、聚焦思考、文本意识和建构策略。

(三)驱动策略的预设与生成

有了情境与任务的预设,要想达到预期的生成效果,自然离不开驱动策略的预设与生成,因为驱动策略是课堂预设得以有效生成的根本保障。那么,课堂驱动策略的预设依据是什么呢?

请看邵然老师为教学《变形记(节选)》一课预设的驱动策略:

情境任务:

为纪念卡夫卡逝世一百周年,某出版社决定重新出版卡夫卡的代表作《变形记》,现在请你结合自我的解读,参与到《变形记》的封面设计中,为即将出版的《变形记》封面设计建言。

活动一:定小说基调,着我之色彩。

请你结合《变形记》的内容,说说你心中认可的色彩方案,并说出理由。

活动二:探文本深度,绘我之图案。

请结合文本内容,为《变形记》绘制你心中的图案(元素),说出你的设计意图。

活动三:写腰封文案,评我之文字。

如果要为《变形记》腰封写一个文案,用一句话或几个短语推荐本书,你们小组决定写什么?

思维提升:

通过我们课堂的讨论,大家对卡夫卡《变形记》的封面设计发表了很多有建设性、创造性的见解,请大家课后把自己的见解用书信的形式反馈给出版社。

首先,“说出理由”“说出你的设计意图”“为《变形记》腰封写一个文案,用一句话或几个短语推荐本书”等课堂驱动,需要学生有较强的语言组织能力。这里既有口头的讲述,也有文字的书写,需要学生将对文本的解读流畅地表达出来。

其次,“定小说基调,着我之色彩”“探文本深度,绘我之图案”“写腰封文案,评我之文字”以及“把自己的见解用书信的形式反馈给出版社”等课堂驱动,从对形象的色彩、图案的辨析到以抽象的语言文字来表达,对学生思维的要求逐级提升。

再次,“请你结合《变形记》的内容,说说你心中认可的色彩方案”“请结合文本内容,为《变形记》绘制你心中的图案(元素)”这两个课堂驱动,需要学生将对抽象文字的解读以色彩、图案的形式外化。这既体现了学生的文字鉴赏水平,也体现了将文字再加工成图片的创造能力。

本节课中,邵老师将叶廷芳的理解(“卡夫卡深邃多变的艺术本质,決定了任何单独的研究都无法充分把握这篇多层次作品。每一个研究仅能在索解其奥秘的道路上前进一步”)作为语录,并且将王小波的话(“我正在等待着有一天,自己能够打开一本书不再期待它有趣,只期待自己能受到教育”)作为课堂小结,将学生引向对文化理解和传承的深处,起到了“随风潜入夜,润物细无声”的生成效果。正因为这些课堂驱动的预设是“弹性预设”,因而这些活动都带来了大量的生成。

因此,任务驱动学习的课堂在驱动策略的预设与生成方面有四个考量维度,即语言运用、思维转换、加工创造、拓展延伸。

任务驱动学习的课堂可以从课堂情境的预设与生成、任务的预设与生成和驱动策略的预设与生成三个环节共十二个维度加以考量。我认为,据此评判展评课中的“优”课是比较客观、公正的,也可据此思考构建任务驱动课堂范式,使广大一线教师在常态课中都能精当预设、高效生成。

参考文献:

[1] 李仁甫.“偷懒”的课堂,让学习真正发生[J].课堂内外·好老师,2017(10).

[2] 李仁甫.课堂的风景与语文的边界[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2014.

[3] 李仁甫.为“大开大合的课堂”探路[J].中学语文教学参考,2016(16).

本文系江苏省教育科学“十三五”规划立项青年专项课题(重点自筹)“课堂张力视阈下的高中语文阅读教学研究”(编号:Cb/2018/02/35)的阶段性研究成果。