礼玉文化兴衰刍论

2021-08-23丁兰舒

丁兰舒

中国文明发展历程中,礼文化占据着极为重要的地位,陶染着政治、思想、艺术、文学、宗教等诸多领域的方方面面;而以玉作为中心载体的玉文化同样发挥着举足轻重的作用,对中国自古以来形成的思想观念影响深远。两者相合,形成了极具中国特色的礼玉文化。礼玉文化始于史前时代,经历代兴衰而存续至今,其背后的多层次原因值得深入探究,这对厘析中国传统文化思想之内蕴,具有非常重要的参考意义和价值。

走进博物馆,注视着安静地躺在展厅一隅的精金美玉,它们虽因时光流逝已然蒙尘,光彩难现,却令人倍感心安静谧,于不觉中徜徉于时空流转,仿佛可以一眼望见昔日的珠宫贝阙、珠围翠绕之景。诸多珠宝之中,玉最为与众不同。店贩之玉虽也流光溢彩,却并不吸睛夺目;馆藏之玉虽历经千年,却依旧温润平和,仿佛从未受过岁月侵蚀。国人喜玉,被问及缘由,多因其润泽内敛,不露圭角。因此,玉终究有别于其他奇珍,它很早便已经融入中国人的文化和历史,融入华夏血脉之中,纵横数千年。

中国与玉结缘,始于新石器时代。十余年前,辽宁省海城小孤山虽发现距今万年以上的三件旧石器时代古玉器,但它们只是材质为玉质,并未被赋予象征意义与文化内涵,因此称其为玉制品尚可,称为玉器则略显牵强。到了距今八千余年前的兴隆洼文化时期,用玉制度初成,玉器器体明显缩小,且多发掘于墓葬,可见这些玉器多用于项饰或服装坠饰,已经初步反映出当时人们对于玉石装饰的审美追求,当然这种装饰性的需求在文化层面审视之,尚自流于表面,并未触及深层次文化内涵。这一时期值得关注的是玉玦的出现,虽经考证或为观象授时之义,与其后璧、瑗、玦、环四种圆玉中玉玦所蕴含义有所区别,至此,玉的使用理念才得以进一步深化,开始出现了与人相結合的人格化趋势,方可置入“玉文化”之门墙,当然仍不能归于“礼玉”范畴。

史前到上古三代:初见与勃兴

礼玉文化,应指以玉为载体,贯通于仪式典礼、政治制度与日常礼仪中用玉制度与文化。礼玉文化的发轫时期尚存争议,笔者更倾向于出现于新石器时代晚期的红山文化与良渚文化之中。两文化时期相近,南北相峙,发掘玉器数目众多,礼玉文明各擅胜场。红山文化的玉雕、玉器造型考究,工艺精湛,勾云形玉佩、猪龙形缶、玉龟、玉鸟、兽形玉等出土玉器文物种类繁多,形象灵动,在造型和种类上更胜一筹;良渚文化则体系完备,玉琮、玉璧、玉钺独成体系,保存良好,其制度与玉器用度一直影响到后世礼制的形成与发展。良渚文化在学术界被认作是龙山文化向南发展的延伸,而中国“礼”的形成也被认为始于龙山文化,良渚文化与礼玉文化之关联已无须多言。当然,这并不是说红山文化与后世礼制关联稀薄,反而玉器出榫之风,便就肇始于红山文化,弗论其中兽形玉、玉人、玉蝉、猪龙形缶以及玉鸱鸮等玉器的出现,尽皆被上古三代玉制所吸纳接受,发扬光大。红山文化中,天地祖先图腾崇拜也已初具规模,对于礼的起源起到了较为积极的辅证作用。两种文化,孰执牛耳并无对错,亦非重点,兼容并蓄,融会贯通,玉礼始成。

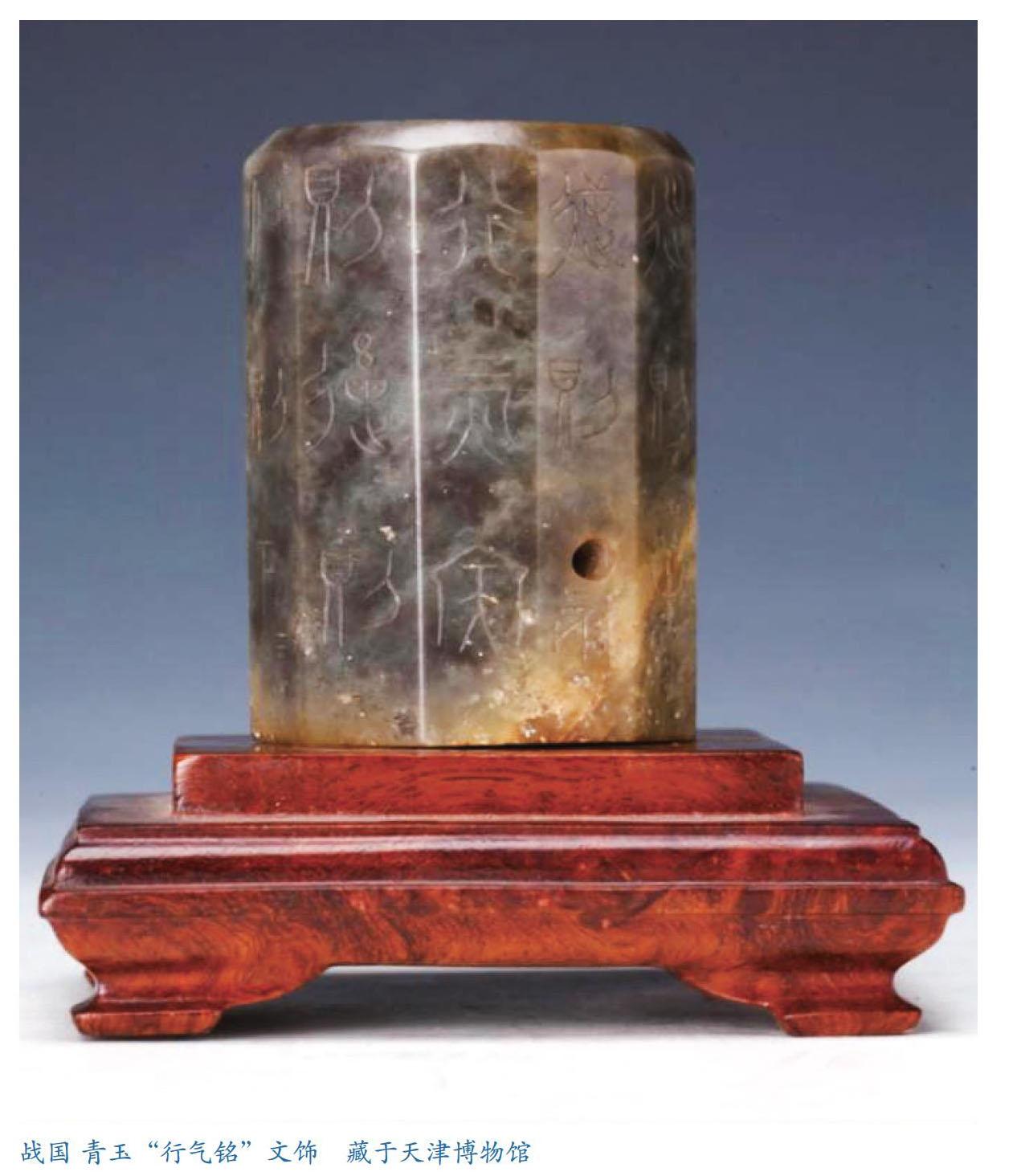

待到夏商周三代,青铜器应运而生,生产力不断发展,玉器制作技术自然也有了长足的进步。圭、璋、琮、钺、戈、柄等玉器俱全,史前时期时常附着于玉器之上的制度意义也日渐淡化,与礼制更为贴近。这种礼制化风格,使得玉器逐渐与政治、文化等诸多领域产生交集,玉器的影响力也进一步扩大。玉开始被用来 “明贵贱,辨等列”,界定阶层,彰显身份,甚至昭告皇权,是为政治化;玉也因“君子比德于玉”等观点,与人相合,被引入儒家哲学思想,更引领了周朝后期的君子佩玉之风,是为哲学化。“以玉作六瑞,以等邦国。玉执镇圭,公执桓圭,候执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧”;“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方”,总体来看,这一时期的礼玉文化,宏观至国家的统治制度完善与体系建设,微观至个人道德修养与行为准则,已经产生了出了全方位的深入影响,物质、精神,社会,神明,已经在玉身上得到了较为系统化的诠释与体现。“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”,彼时玉器在中国的至崇地位的相关记录,便已然跃动于笔墨之间。

秦汉到魏晋南北朝时期:繁荣与低谷

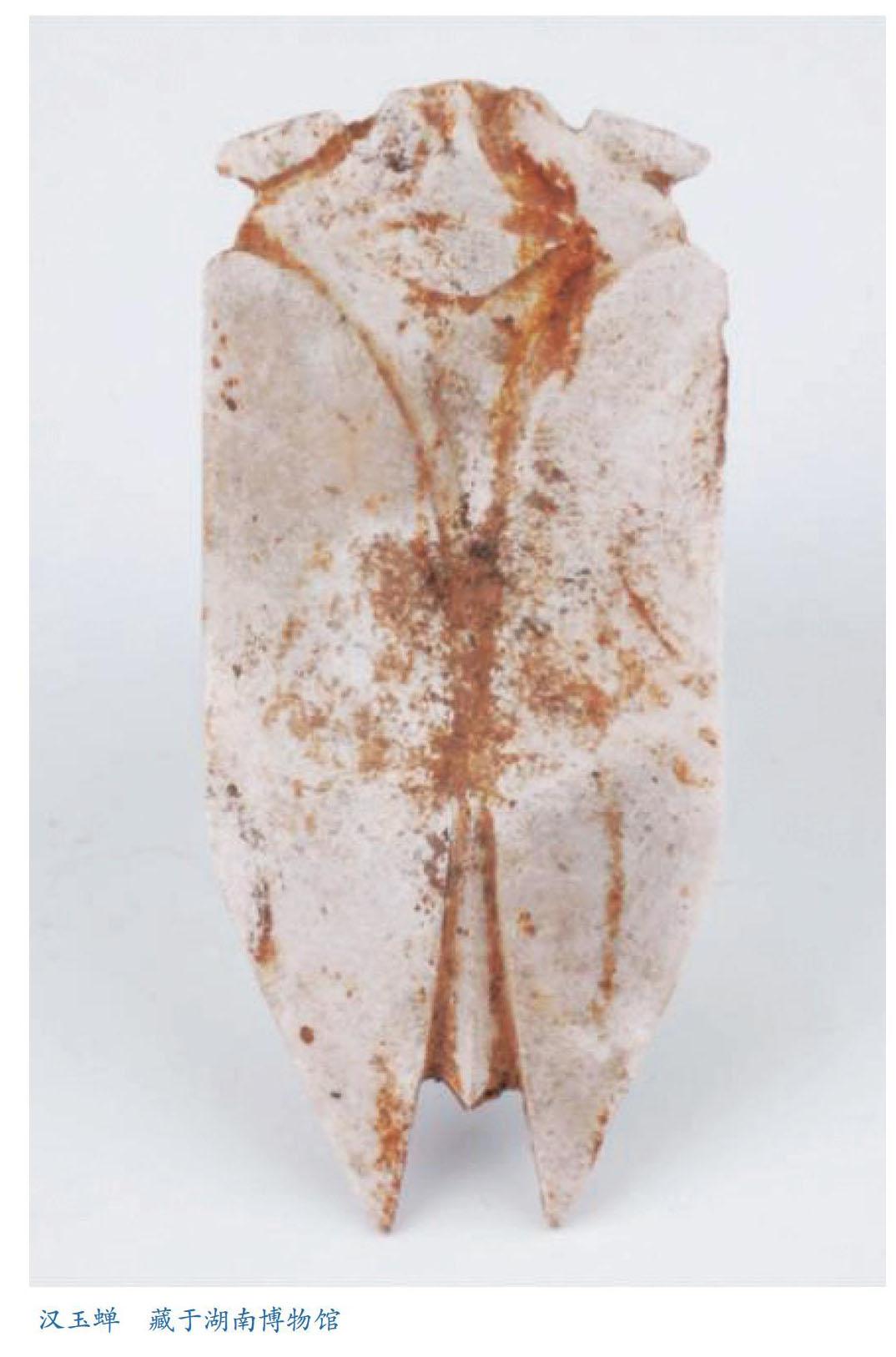

秦朝历二世而亡,国祚短促,其龙兴之地远离中原,文化相对较为落后,玉器数量与前代相比,难言其多。迄今为止,对于秦朝文物的考古发掘工作尚不充分,因此日后抑或另有发现,值得期待。汉朝收治乱世,政治经济趋于稳定,文化极大发展。武帝时期,董仲舒独尊儒术,儒家的正统地位得以确立和强化,玉器已然成了儒家治国的象征之一,其设计中越来越多地蕴藏着儒学思想内涵。其中最为显著的一点便是社会推崇孝道风尚,厚葬随之盛行。凡握有权势之人,均希望以玉器敛尸,以护佑尸身长久不腐,玉九窍塞、玉唅、玉面饰、玉握均作为葬玉被广泛使用,中山靖王刘胜墓藏国宝“金缕玉衣”便是这一风潮极具代表性的集中体现。另外,汉代始与西域相通,和田玉开始有机会进入中原,白玉开始兴盛,这也为玉文化的多样化发展提供了更多的潜力和可能。

正如前文所述,礼玉文化的兴盛与儒家的盛行其道关系紧密。因此,魏晋南北朝时期儒教式微之下,礼玉文化自然也难以独善其身。清谈之风日盛,经世之学也转为玄学。在这样的时代,士大夫等阶层不再囿于等级壁垒,门户之见,而是努力追求肆意豁达,清俊通脱的生活,礼玉逐渐失去用武之地,发展陷入停滞,数量大幅削减,规格亦有下降。这个时期的玉的功用开始由礼制、丧葬向装饰、艺术方面转化。装饰美观方面不难理解,一方面士人多喜执白玉柄尘尾以彰显自我的逸品脱俗,另一方面,早在诗经中,便有“白茅纯束,有女如玉”等唯美诗句传世,先秦同样有“赤颜臻,玉貌起”这样对于相貌的赞美,汉代张衡《西京赋》曾云“翡翠火齐,络以美玉。流悬黎之夜光,缀随珠以为烛”,因此玉的美学欣赏价值本就一直存在,只是在一定程度上被礼制压制,未曾占据社会主流罢了。玉雕开始向精细化方向发展,而玉的流通也开始更大规模地汇入民间。此外,这一时期“食玉”之风也在民间流传,葛洪《抱朴子·仙药》中“服金者寿如金,服玉者寿如玉也”等观点便是彼时人们崇尚食玉的最佳注脚。在魏晋南北朝时期,传统礼玉文化的衰退和没落无法被否认,而玉身上也同时萌生出种种新的文化寓意,为后来隋唐玉文化的多元化发展奠定了基础。

隋唐以降:中兴与衰落

玉器及隋唐之世,礼玉概念之于朝廷,其重心早已不在于拜祭天地,而更侧重于循蹈规仪。玉带銙在唐代朝廷礼玉之中最为具有代表性,在皮革质地的腰带上镶嵌方形玉铃和铊尾方可制成,其材质有金、银、铜、玉之分,由“文武三品已上服紫,金玉带十三銙”之言,可知玉依然是官阶与身份的象征。玉册(亦作玉策)原为帝王祭天的册书,在唐宋年间仅有唐玄宗、宋真宗封禅泰山玉册等少许玉册尚崇古为今用,其余多数均为出自墓葬的谥册、哀册,且汉白玉材质愈发增多,从而脱离玉之范畴。唐代新增飞天玉像等诸多玉雕种类,更有“琉璃”一词横空出世,可追溯至李亢《独异志》。琉璃非玉,但是在唐朝,由其二字皆为王字旁,可知当时将其归为玉石者不在少数。唐朝琉璃入手极难,趋琉璃若鹜者尤多,更甚于真正的玉。

此外,唐代万国来朝,丝绸之路不断发展壮大,越来越多的西域玉器传入中原,与国内玉器在激荡融合中不断发展创新。伎乐纹玉带板便是文化撞击下产生的玉器翘楚,它体现出了唐代东西方文化的学习互鉴,也代表着西域音乐舞蹈等艺术流派与中国传统玉文化的珠联璧合。总体而言,唐代因其博大宏放、兼容并蓄的浑厚底蕴,使得礼玉文化也呈现出异彩纷呈、洋洋大观的特点,在客观上加速推动了礼玉文化从经世致用转为欣赏收藏的理念变革。

宋代以后,玉器鲜少用做礼仪之器,而更多成了装饰陈列、观赏把玩之物,审美价值凸显,商业价值剧增,但其本身所承载的礼玉文化却再不复当年之景。时至清代,玉器多传世而少考古,已经可以很明确知悉,礼仪用玉已经逐步消失于历史舞台,礼玉文化多存于史书,而非治于现世。

究礼玉文化衰落之原因,概数有三:一则社会不断发展,人们的思想观念与审美情趣都在不断变化,宋代军事积弱,经济上却繁华富庶,文化更是高度发展,玉更多植根于民间;二则商业逐渐兴盛,玉石外通其观,内蕴其神,流通商业市场,艺术审美价值的提升也是势在必行,玉石在精雕细琢的工巧之路上渐行渐远。三是玉文化多元态表现形式,直至清朝都被视为奇珍异宝,大量新鲜物什的出现,引领着社会的流行风潮,这对蚕食玉石的权势地位,也在所难免。

然不论如何,从中华文化蒙昧初开,至今日华夏文明传承不息,溯礼玉文化之渊薮,可以发现,它已集哲学、美学于一身,全方位诠释着中国传统哲学思想与审美观念;它还从生命观至道德观不断上下求索,探寻作为“人”的价值与责任;它在学人眼中代表着韬光韫玉,而于民众心中,则珍藏玩味之心更切。玉石文化俨然成为中国传统文化中不可分割的一部分。玉石情节,礼玉之心,俨然深深沁入中华儿女血脉之中,绽放华夏文明一脉之光。

基金項目:本文为天津师范大学2016年度教育基金项目《跨文化视域下的中国文化课教学内容研究》(项目编号:52WT1602)的阶段性成果。

作者单位:天津师范大学 国际教育交流学院