基于GlobeLand数据的白河流域空间格局变化分析

2021-08-23郭邵萌常远远唐鑫泉

郭邵萌 常远远 唐鑫泉

(1 黄河水文水资源科学研究院,河南 郑州 450004;2 河南省测绘地理信息技术中心,河南 郑州 450000)

1 全球30m 地表覆盖数据

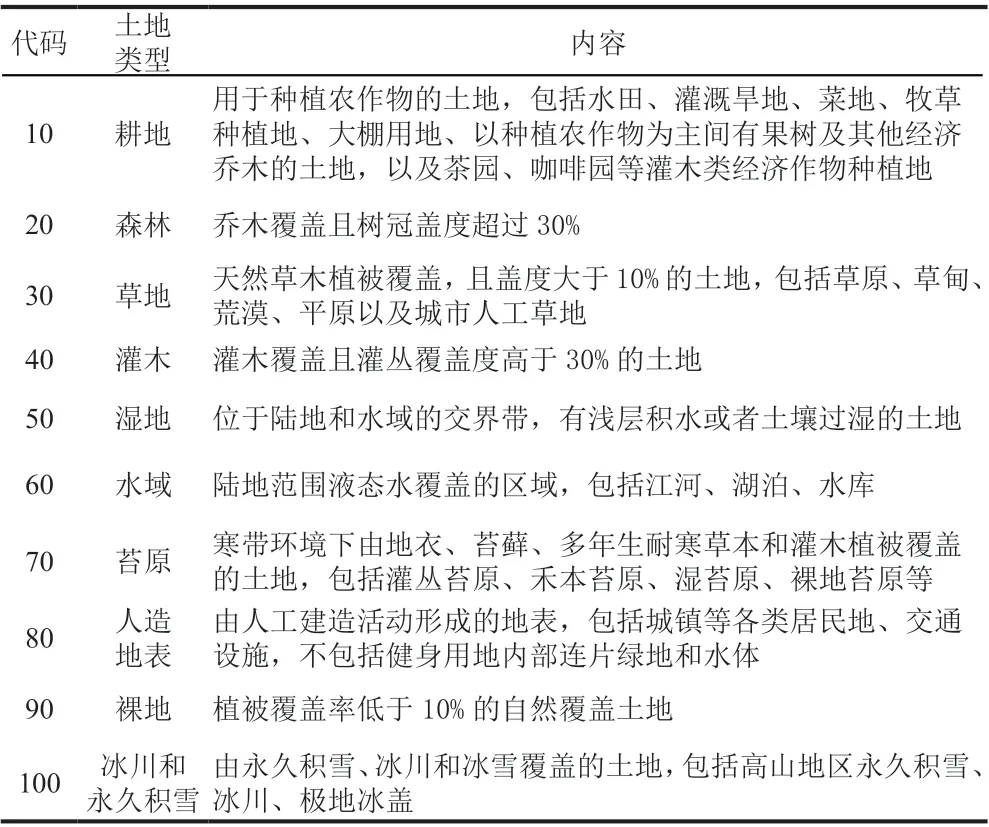

全球30m 地表覆盖数据(GlobeLand30)是由国家基础地理信息中心组织,多部门参与研制而成的30 米全球地表覆盖遥感制图数据,所采用的分类影像主要是30 米多光谱影像,包括LandsatTM5、ETM+多光谱影像和中国环境减灾卫星多光谱影像,影像选取时段控制在目标年±1 年内,该数据覆盖了南北纬80 度的陆地范围,包括耕地、森林、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久积雪等10种地表覆盖类型[1],分类定义如表1 所示,对于非遥感专业人士来讲,无需自行目视解译即可使用,能满足大多数科研工作对土地利用类型统计的需要。

表1 全球30m地表覆盖数据地物类型定义

2 白河流域概况

人类活动会对地球生态环境系统造成影响,最直观的就是地表覆盖的改变。地表覆盖变化会影响地球生态的结构和功能,改变地球循环,尤其是水循环,导致气候变化[2]。

白河是黄河上游的一级支流[1],位于四川省北部,发源于巴颜喀拉山东端的查勒肯,地理位置介于东经102°~103°、北纬32°~34°,源头高程为4460 米。白河自南向北流动,全长约187 公里,平均比降为3.8‰,流域面积为5488 平方公里,河道属于弯曲形河道[3],与黄河交汇处形成“九曲黄河第一湾”,白河流域把口站为唐克水文站,集水面积为5373 平方公里。

白河流域属大陆性寒温带气候,气候寒冷湿润,气候特点是“冬长、夏无、春秋短”,年平均气温只有0.7 ~1.1℃,极端最低气温达-33.7℃。白河流域年均日照时长为2212 小时,没有绝对霜期,平均相对湿度为69%,有冻土覆盖,约9 月下旬冻结,至来年5 月中旬解冻。白河流域年平均降水量为640 ~750毫米,是黄河流域年降水量的高值区之一,7 月至9月降水量约占全年降水量的三分之二,多年平均蒸发量为1200 ~1300 毫米,多年平均径流量为18.4 亿立方米。

3 白河流域土地利用分布

收集2000 年至2020 年间的GlobeLand30 影像数据,对白河流域的地物覆盖类型进行分析,白河流域整体地物类型为草地占地分布最广,占比接近90%,其次为湿地,占比约6%,耕地和人造地表分布较为分散,占比不足1%。其中草地主要分布在白河流域上游山区,湿地则分布在两岸的山间谷底,较为破碎,森林亦非常稀疏,占比不到1%,零星散落分布于白河流域东部,耕地和人造地表主要分布在红原县城和白河下游乡镇周边。白河流域相关年份土地利用分布图如图1 所示。

图1 白河流域2000-2010-2020年代土地利用分布图

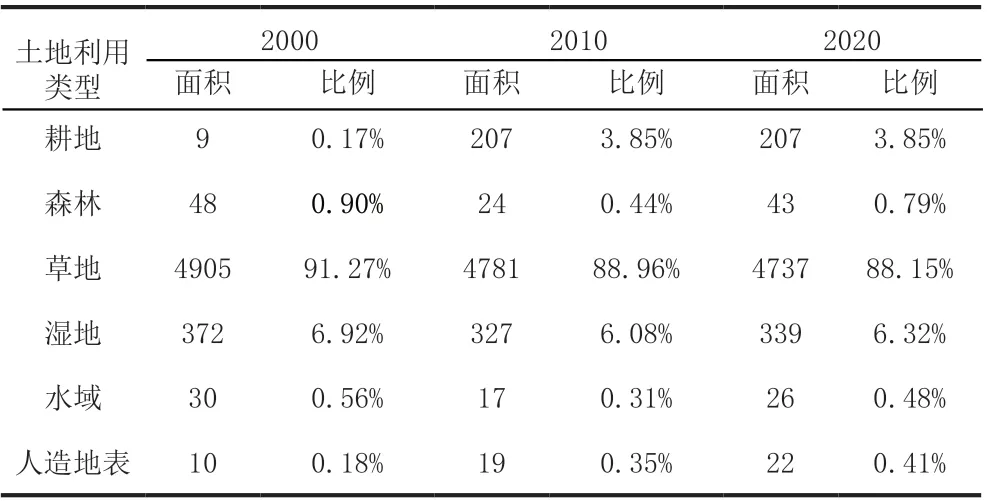

从图表统计可以看出,2000 年以来,白河流域人类活动影响较大,随着开发利用进程的加快,耕地比例从0.17%上升到3.85%,占比比例最高的草地变化最大,呈下降趋势,从91.27%下降到88.15%,湿地和水域则表现为先减再增。随着经济的发展,白河流域人造地表面积逐渐增加,至2020 年,增至原来面积的2 倍多。白河流域不同时期的土地利用类型统计如表2 所示。

表2 白河流域不同时期土地利用类型统计

4 白河流域土地利用地类转移

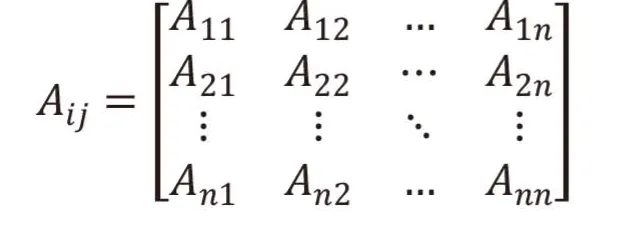

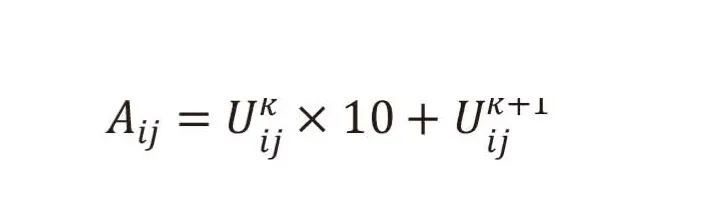

土地利用转移矩阵来源于系统分析,可以定量化描述系统的原始状态与转移状态,反映出研究区域内地类具体流向与各种地类转入与转出面积,全面展示土地利用类型之间相互转换趋势和方向。对于前后两个不同时段、地类种数不大于10 种的土地利用数据,可利用地图代数运算,建立二维面积矩阵,具体计算公式如下:

公式中,Aij为时段k第i种土地利用类型转化为时段k+1 第j种地类的面积(km2),n为土地利用类型的总数(n≤10),和分别为时段k和时段k+1 的土地利用矩阵。

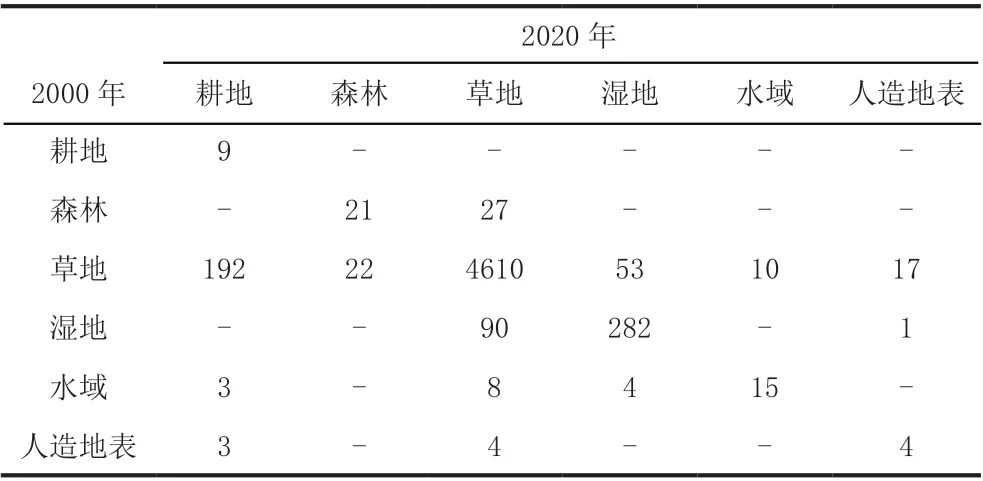

根据白河流域土地利用变化矩阵(如表3 所示)得知,白河流域的地类转换主要发生在草地与农田之间,草地向耕地、湿地和人造地表分别转出了192km2、53km2、17km2,同时也有少量森林和湿地转入,人造地表由草地和湿地转入,净增12km2,可以看出,近20 年来白河流域草地退化现象加剧,土地利用开发程度变强。

表3 白河流域土地利用变化矩阵

5 结束语

本文以GlobeLand30 数据为依托,采用土地利用转移矩阵指标,对白河流域2000 年以来的时空分布以及变化特征进行了研究与分析,得出结论:2000 年至2010 年,白河流域土地开发程度加强,土地利用变化相对明显,2010 年后土地利用类型转换放缓,草地是白河流域分布最广的地类,占比达到90%以上。随着城镇化程度的提高,草地覆盖面积大幅度减少,呈现退化趋势,而人造地表净增12km2,反映出白河流域人类活动现象丰富,土地利用开发程度活跃,城镇化现象显著。