史学大家谭其骧:绕不开的“悠悠长水”

2021-08-23王亚晶

文 王亚晶

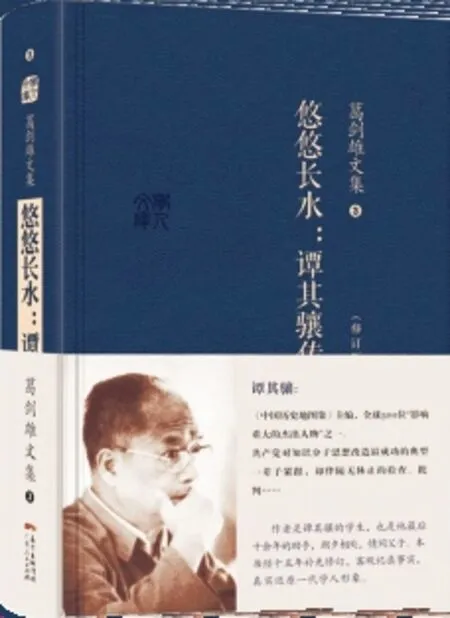

《悠悠长水:谭其骧传˜》

今年是我国著名历史地理学家、历史地理学科奠基人谭其骧先生110年诞辰。实际上,说著名,他又甚少被人提及,不像钱穆、顾颉刚、陈寅恪等历史大家那样广为人知。1992年,他被美国传记研究所评为过去25年间对世界最有影响的500人之一时,多数人也是颇感意外。

谭其骧6岁入学堂,82岁病逝于复旦大学任教期间,他前半生求知,后半生育人,一生都没离开过学校。他穷极终生都在穿越千年的时光,触摸祖国的山川河流,他耗费30年心血编纂的《中国历史地图集》是科学确立中国历史疆域的基石,也是每一个探索中国史学的人绕不开的鸿篇巨著。谭其骧的学生、著名历史学者葛剑雄说:“他(谭其骧)是一个很普通的人,也是一个很了不起的人。他的学问和人格是所有历史地理学界的人都钦佩的,我们中国今后不管到什么时候,谈到历史地理学,谈到中国疆域的变化,应用他的历史地图集的时候,都不会忘记他。”

矢志不移,终生以之

1925年,上海发生“五卅惨案”,一时间,反帝爱国主义运动在全国风起云涌,年仅14岁的谭其骧参与罢课,被勒令退学。退学后的谭其骧接触到了共产党机关刊物《新青年》和《向导》杂志,受革命思潮的影响,他报考了上海大学。上海大学由共产党人萧楚女和恽代英等人创办,是宣传马克思主义的前沿堡垒。谭其骧在这里加入共青团,经常跟随组织上街发传单、演讲,并参加了轰轰烈烈的北伐运动。北伐胜利后,蒋介石发动“四一二”反革命政变,上海大学被查封,谭其骧被捕,出狱后的谭其骧与组织失去了联系,短暂的革命生涯被迫画上了句号。

1927年秋,16岁的谭其骧考入暨南大学社会系,在发现对社会学毫无兴趣后,又转入中文系。在中文系,他遇到了世界现代文学领域的大师夏丏尊,他跟着夏先生拜访民主战士鲁迅,心中的革命热情再次澎湃,试图写革命小说来唤醒国人。好景不长,夏先生离职了,新来的老师无法与夏丏尊同日而语,就这样,谭其骧的文学救国梦也随着夏丏尊的离去破碎了。随后,谭其骧转到外文系,最后又辗转至历史系,在历史系听了潘光旦先生的两节课后,谭其骧心中的学术热情被焕发。这一年是1928年,他18岁,在转入历史系后,他在日记中写下了这样的话:其骧十五以前浑浑噩噩,十六十七献身革命,十八而志于学,从今而后,矢志不移。

志于学且矢志不渝的谭其骧学术思维十分广阔和跳脱,他总会提些与老师不同的观点,潘光旦对其“我爱我师,但我更爱真理”的学术态度颇为赞赏,但在多数老师眼里,谭其骧就成了“唱反调”的那一个,并“声名远扬”。有一次,历史系又有学生带头“闹事”,教务总长还没来得及调查就脱口而出,“一定是谭其骧”,但此时的谭其骧因成绩优异已经提前毕业,去燕京大学读研了。这时是1930年,谭其骧才20岁。葛剑雄后来回忆道:“老师对我讲,他(谭其骧)的智力是很超群的,学习对他来讲很轻松,每到年终,到了要交论文的时候,他就写上五篇六篇,给那些写不出来的同学每人送一篇,最后一个班里几乎都是他写的文章。”

谭其骧

初涉学界,谭其骧就能背出2000多个汉代的县名,周边同学惊叹他记忆力超群。但他却说自己记性并不好,能叫出几个地名全因翻烂过两本书,一本是《水经注》,一本是《汉书·地理志》,以至于不能再读。《汉书·地理志》是中国第一部讲述疆域政区历代变化的著作,它的重要与难度是历代学者公认的,年轻的谭其骧对其产生了浓厚的兴趣。

在燕京大学,谭其骧师从史学大家顾颉刚,此时的顾颉刚仅38岁,已是史学界的领军人物。可在第一节中国上古研究史课上,顾颉刚就遭到了谭其骧的质疑。他们的争论点是《尚书·尧典》的著述年代,顾颉刚认为此书成于西汉武帝时期,并将他的论据做成附录发给每一个学生。而谭其骧却认为此书成立于东汉,他的依据恰是那本他极为熟悉的《汉书·地理志》。顾颉刚并没有觉得谭其骧的想法天马行空,反而鼓励他把自己的意见写出来。谭其骧洋洋洒洒写了一封信给顾颉刚,顾颉刚也回了一封千字长信。两次往返后,顾颉刚认为谭其骧解决了一个两千年来没有解决的问题。顾颉刚将两人“交锋”的几封书信作为讲义发给全班,并在末尾附言:“要不是谭其骧提出质问,我们一定循着传统的见解,希望同学们更能在他处提出问题,让我们长长久久地争论下去。”

这场师生争论,不仅解决了重大学术难题,也激发了谭其骧对历史地理的极大热情,更成为了他一生坚守历史地理学领域的契机。谭其骧后来说道:“正是在顾先生的感召下,我才对这个问题努力深入钻研下去,勇于独立思考。”谭其骧不迷信权威,不迷信现成文字,选择历史后,真的如他所说矢志不移,他将“锲而不舍,终生以之”当做自己的座右铭,并将认真严谨、求是求真的学术精神坚守了一生,贯穿于他60多年历史地理学术研究中。

1980年,老师顾颉刚与世长辞,谭其骧将其珍藏50年的那份讲义发在《复旦学报》上,这次轮到谭其骧附言了,他写道:“我一个二十岁出头的毛头小伙子竟敢对一个誉满宇内的名教授直言不讳地说‘您那一点讲错了’,但老师绝不以权威自居,完全把我当做一个平等的讨论对手看待……这是何等宽宏博大的胸襟。”再回首,已是百年有余。但那个时代的学人身上有一种精神值得我们尊敬,那就是:历史留给我们的东西,都看做是有待整理,有待发掘,有待重新思考的对象。顾颉刚如此,谭其骧亦是如此。

历史好比演剧,地理就是舞台

谭其骧在念中学时就可以为国家的不平而奋起抗争,作为一个热血青年,他的内心有着无穷活力,即使在学术领域也“不安分”,如果说他大胆质疑、小心求证的学术性格与他遇见的几位恩师有关,并由此确立了这一独特的学术方向的话,那么究竟什么原因,让“不安分”的他沉静下来,决定为中国历史地理终其一生。

青年谭其骧所处的那个年代,中国处于半殖民地半封建社会,国土被列强瓜分,山河破碎,中国在历史地理学领域更是一片空白。对此,谭其骧说,沿革历史地理的研究不仅仅是学术旨趣,更是救亡图存的时代使命感。1931年“九一八事变”后,面对日本帝国主义的侵略野心,国人的民族意识空前高涨。谭其骧决定填补空白,用历史地理证明中国领土的合法性。“大家都希望有一部《中国通史》出来,好看看我们民族的成分究竟怎样,到底有哪些地方是应当归我们的”。在谭其骧看来,历史地理不仅仅是历史学的一个分支,更是历史学的基础,是历史发展的舞台。“历史好比演剧,地理就是舞台;如果找不到舞台,哪里看得到戏剧!”

1934年,谭其骧与老师顾颉刚共同创办了中国第一个专门研究历史地理的学会,以我国最早一篇系统描述全国自然、人文地理的著作《禹贡》命名,并决定创办《禹贡》半月刊。谭其骧在发刊词中写道:“我们是一群学历史的人,也是对地理很有兴趣的人,为了不忍坐视这样有悠久历史的民族没有一部像样的史书,所以立志要从根本做起。”

但是从头开创一门崭新的学科是极度困难的,远超出一般人的想象。学会成立之初,会员就只有顾颉刚和谭其骧两人,“禹贡学会”的牌子就挂在顾颉刚的家门口,所需费用也都是两人自掏腰包。就是在这样一穷二白的条件下,谭其骧给自己定了个任务:编一套能完整反映中国历史疆域沿革变化的地图集。这就意味着他要考证中国广袤疆域上每一个坐标在漫长历史中的来龙去脉。从浩如烟海、散漫杂乱的故纸堆中整理出一部中国地理沿革史,这无疑是枯燥而持久的工作。但正是在他的坚持下,历史地理学科才迈出了第一步。毋庸置疑,谭其骧是开创和发展历史地理学科的奠基者。

顾颉刚

很快,谭其骧就发现自己不适合编杂志,因为他太较真,他无法放过稿件中的任何细小问题,便一一求证,最终造成自己比别人忙碌,不能专一于既定的学术方向。1936年,谭其骧辞别了《禹贡》杂志,也辞别了恩师顾颉刚,去广州教书。1937年全面抗战爆发后,他走上了流亡之路,但在战乱艰难的岁月里,谭其骧依然治学不辍。1940年春,他辗转至已迁到贵州山岭间的浙江大学教书,开设“中国沿革地理”一课,他没有忘记自己的志向,仍然一点一滴地编绘着历史地图。新中国成立后,浙大没有了历史系,谭其骧应聘到复旦大学担任教授,之后的42年间都未曾离开。

谭其骧

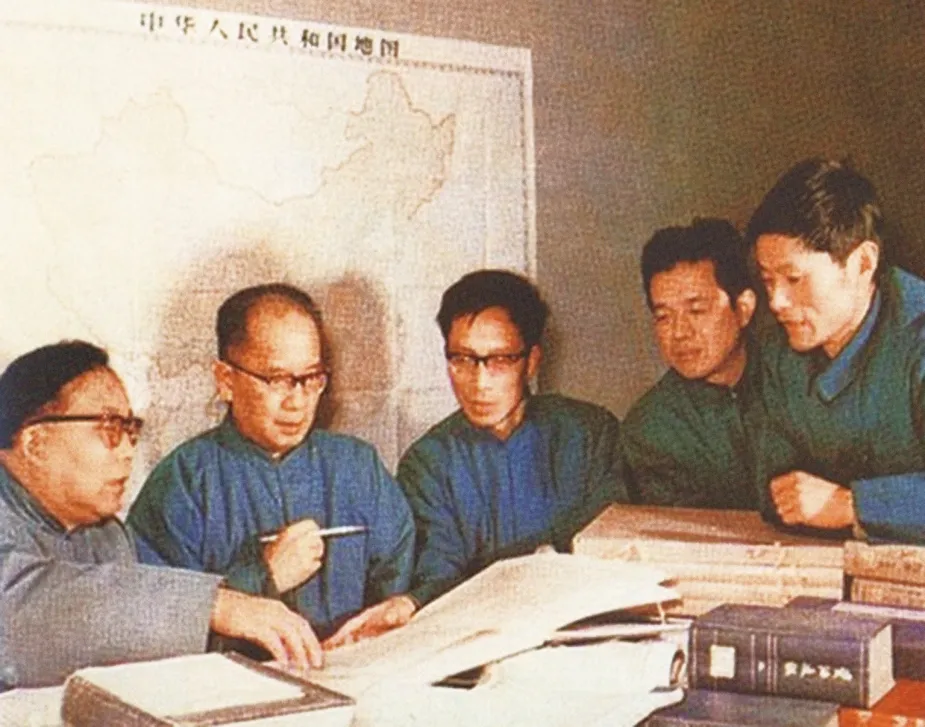

编绘、校订历史地图,是一项需要大量财力、物力和需要众多学者通力合作的工作,仅凭谭其骧和他的助手难以实现。一次偶然的机遇,这项工作出现了转机。1954年春,毛泽东与北京市副市长、历史学家吴晗闲谈,期间,毛泽东说自己读《资治通鉴》时有很多古地名都不知道,希望有一部历史地图工具书。吴晗便推荐了清代杨守敬的《历代舆地图》,并建议重编改绘,以适应时代需要。很快,“重编改绘杨守敬《历代舆地图》委员会”在京成立,并将目标改为编纂一部全面显示中国的疆域政区变迁和中华各族共同缔造历史的《中国历史地图集》,吴晗向毛泽东推荐谭其骧做主编。同年秋,一纸调令将谭其骧调往北京,他将要完成这项特殊的政治性任务,冥冥之中,与他编历史地图集的志向不谋而合。

在奔赴北京的火车上,谭其骧想到了这项任务的艰难,他觉得要想完成这一巨大工程,最多得耗费3年,可没想到这一做就是三十多年,直到1988年全部完工,吴晗和毛泽东也没能亲见。我们今天说两个政权以某某河和某某山为界,简单的一句话反映在地图上却极为复杂,分界线是画在山南还是山北,是直线还是弯曲,这种具体的细节工作需要考证大量资料,很是繁琐。期间,谭其骧除了外出开会与活动外,就是绘图,他中风半身瘫痪也依旧没有停下。据谭其骧的长子谭德睿回忆,他常常在煤油灯下画图。三十多年间,谭其骧用笔细心勾勒出祖国的山川河流,将全部的心血都耗费在广袤的中华大地上。可以说,他为《图集》倾注了一生中作为

1992年,谭其骧先生去世,弥留之际,他还念念不忘未完成的《中国国家历史地图集》编纂工作。如今,先生已经逝世快三十年了,他对历史地理学科的畅想正在一步步实现——浸淫几代学者心血的《中国国家历史地图集》已基本完成,可以动态显示历史信息的历史地理地图信息系统也已落地。一批批史地人在大师风范的引领下艰苦跋涉,探索前行。“他不是滔滔江水,但始终流淌着,就像那长年的流水,滋润大地”。葛剑雄在《悠悠长水:谭其骧传》中如是写道。