课程思政融入高校《医用物理学》教学的探索

2021-08-20黄少峰

黄少峰

(厦门医学院,福建 厦门 361023)

1 引言

2016 年12 月,习总书记在全国高校思想政治工作会议上发表了重要讲话,要求“要用好课堂教学这个主渠道,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。总书记的重要讲话指出:高校的思想政治教育工作不能单靠思想政治理论课,还需要依托其他的专业课程,将思政元素融入到各门专业课的具体教学过程当中,从而较好地实现大学生思想政治水平的全面提升。

《医用物理学》是医学类院校大部分专业大一阶段给学生开设的一门专业基础必修课,该课程在培养学生的逻辑思考能力、提高学生的科学素养及促进学生形成正确的“三观”方面有着不可忽视的作用。因此,如何将思政元素融入《医用物理学》的教学当中,让该课程能够起到隐性的思想政治教育工作,这值得我们进行深入的探索。

2 提升任课教师的“课程思政”教学能力是关键

教师作为课堂的主导者和引领者,对课堂能达到怎样的教学效果起着决定性的作用。《医用物理学》的任课老师都是物理专业科班出身,之前接受的都是物理专业知识和技能的培养训练,对本专业的相关知识掌握得比较熟练。然而,他们的思想政治教育意识普遍较为薄弱,在平时的授课过程中较少地进行专业知识以外的思政教育的渗透和延伸。因此,提升任课教师的“课程思政”教学能力,是实现思政元素融入该课程教学的关键所在。

首先,任课教师不要误以为思政教育只是马克思主义学院思政专业课老师的责任,从而把专业课程的内容和思想政治教育工作人为地割裂开。任课教师经常狭隘地认为思政教育只能是通过讲解马克思主义哲学、毛泽东思想概论等相关内容来进行的。其实,广义的思政教育更多的是只要教师课堂上所讲的课程内容有包含对学生的情感态度和价值观等方面有教育功能即可。因此,任课教师需要转变自身的教学观念,充分挖掘本课程内在蕴含的思政元素,才能进一步达到寓“思政教育”于“专业课堂”的效果。

其次,任课教师在平时的日常生活当中要适当地关注学习时事政治和思政专业课程的理论知识,所谓育人先育己,教师要先通过不断地学习丰富自身的思政教育知识储备,才有可能在专业课堂上找到结合热点时事或思政理论进行思政教育的最佳切入点,使思政教育和专业知识在课堂教学当中有机地融合在一起。

再次,学校层面可以通过举办课程思政教师研修班、定期选派专业课教师赴各级党校进修等活动,加强任课教师“课程思政”的政治理论培训,不断提高任课教师进行思政教育所需要的相关理论素养。

3 丰富专业教材的呈现形式,适当添加思政元素的相关内容

教材是课程教学内容的载体,是任课教师安排授课内容的重要依据。传统的《医用物理学》教材的风格大都相对比较严谨,教材中大部分的篇幅是用来介绍相关物理定律的推导过程以及解题上的应用,较少涉及本学科以外的内容。在保证课程的主干知识体系不变的前提下,如果能够在适当的章节再添加一些带有“思政元素”的内容,无疑会给使用教材的学生带来更为直接的“育人”体验。笔者认为可以从以下几个方面着手对教材内容进行改进:

首先,教材可以增加一些物理学家的生平轶事以及历史上发现物理定律背后的故事。学生通过了解相关的物理学史,能够提高他们的人文素养。例如:在《牛顿第一定律》章节,可以增加一些“历史回顾”的内容:通过依次介绍亚里士多德、伽利略、笛卡尔、牛顿等科学家对力和物体运动关系的研究过程,启发学生明白在探寻真理的道路上,要敢于质疑、不迷信权威,始终秉持实事求是的科学态度。

其次,教材中可以增加一些弘扬中华民族优秀传统文化、讲述“中国故事”的内容,提升学生的民族自豪感。例如:在《牛顿第一定律》章节,介绍完国外物理学家对力和运动关系的观点后,可以再介绍我国春秋战国时期的著作《考工记》中有一段关于力和运动关系的描述——“马力既竭,輈犹能取也”,并告诉学生这是世界上最早关于惯性现象的阐述;比西方对该现象的发现早了近2000 年的时间。

再次,教材中介绍物理定律应用的例子时,可以引入一些结合我国国情的应用实例,厚值学生的爱国主义情怀。例如:在《牛顿第一定律》章节列举和惯性有关的实例时,结合歼15 战斗机在中国第一艘国产航母“中国人民解放军海军山东舰”进行起飞和急降的训练的例子,介绍产生“红视现象”的原因。在《液体的表面现象》章节列举和表面张力有关的实例时,可以介绍我国神舟十号航天员王亚平在太空给地面的学生授课时,曾专门做过跟表面张力有关的实验,并附上二维码视频链接供学生扫码观看。

4 优化课堂教学方法、合理使用多种教学模式

教学方法是在教学过程中,师生为了完成教学任务所采用的手段。既包括教师的教法,也包括学生学习的方法[2]。所谓“教无定法、贵在得法”,教师在讲授课程具体内容时,根据知识的类型特点优选合适的教学方法,可以更有效地进行思政教育。

例如:在《波动光学》章节,针对“光的本性是什么?”这一问题,教师可以采用讨论法的教学方法,把学生分成若干小组,并进行小组内部、组与组之间的深入讨论。这样既让学生在参与讨论的过程中能够较为深刻地理解“光的波粒二象性”这一问题,同时又能有效地激发学生学习兴趣、提高学生的批判性思维能力和团队合作精神,起到潜移默化的“育人”效果。

教学模式是指在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序[3]。大部分物理专业的老师上课采取的是“传递──接受式”的教学模式。这种倾向“满堂灌”教学模式的使用与物理学科的特点是密不可分的:课程内容经常涉及较为繁琐的物理定律推导演算、单节课课程内容量大、安排的总课时偏少等。不过,这种教学模式的缺点也是非常明显的:不利于培养学生独立自主的思考能力和探索未知的精神。在平时的教学当中,针对不同的课型可以灵活合理地搭配使用多种形式的教学模式。

例如:在《天然放射现象》章节,可以采用“翻转课堂教学模式”[4]进行该节的教学:教师先把本节课的几个核心知识点录制成微视频,学生通过课前观看学习;同时,教师布置几道相关的思考题:汤姆孙、卢瑟福、玻尔各自给出的原子核模型有什么区别?从确立原子模型的整个历程,你有什么体会?教师在课堂上主要引导学生讨论课前设置的问题以及解决学生学习本节内容碰到的困难。不难看出,这种教学模式可以让学生通过自主学习的主动思考、总结归纳、发现疑问,再到老师的答疑解惑这一系列的过程,更深刻地感悟出在建立原子模型这一过程中所体现出来“吾爱吾师,吾更爱真理”这句话的真谛。

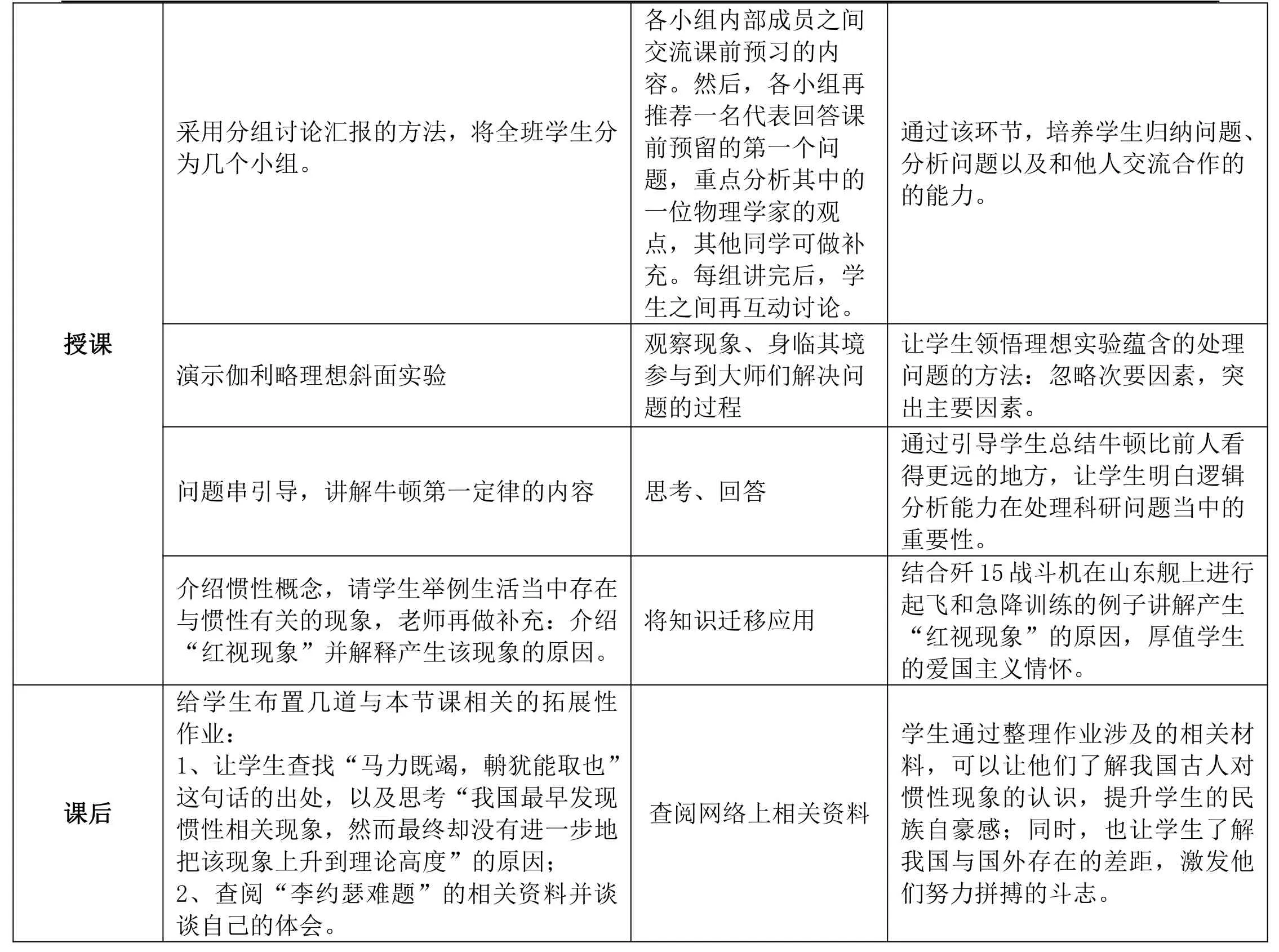

5 《医用物理学》课程思政教学案例

下面以《牛顿运动定律》章节的牛顿第一定律部分为例来讨论如何进行课程思政的教学设计:

表1 《牛顿第一定律》教学设计流程

6 结语

将课程思政有机地融入《医用物理学》课堂不是一蹴而就的事,需要从教师、教材以及教法等多方面因素共同协作才能让其在课堂里真正地生根、发芽。只有当《医用物理学》课程体系中富含思政元素时,才能更有效地通过该课程达到“立德树人”的目的,促进学生成为一个有德有才、全面发展的人。