商务印书馆“星期标准书”初考

2021-08-18肖伊绯

肖伊绯

提 要:本文通过对大量近代出版物与出版文献的比较研究,重点考察以商务印书馆“星期标准书”为代表的“名人荐书”商业模式运作与推行历程,大致推定“星期标准书”运作约三年时间,自1935年10月始,至1938年9月毕,合计印行约100种。这100种“星期标准书”,内容广涉政治、经济、军事、文化、文学、科学等各个领域,译著者、编著者、评书荐书者大多为中国精英知识分子,对近代公共知识传播起到了持续且深远的影响。

清同治十三年(1874),张之洞在四川学政任上因“诸生好学者来问应读何书,书以何本为善”①(清)张之洞:《书目答问略例》,《张文襄公全集》第八册,北平:楚学精庐,1877年,第1叶。,撰成《书目答问》一书,可视为近代名人荐书之滥觞。 民国初年,梁启超、胡适分别编列书目,向大学生推荐“国学必读书”,后由上海亚洲书局合编为《梁任公、胡适之先生审定研究国学书目》,于1923年出版,瞩目一时,成为近代名人荐书的典型案例之一。不过,从张之洞到梁、胡二人的“荐书”,都只是偶一为之,将“名人荐书”作为一种成熟的商业模式进行推广运作,还得从20世纪30年代商务印书馆的“星期标准书”说起。

商务印书馆的“星期标准书”可以看作一个商业图书品牌。 据当时刊发的《星期标准书出版原则》公告,称:“本馆为增进人生效能,使人生达到最完满之发展,特印行星期标准书。”就字面上说,这样的营销话语与一般的丛书品牌并无太多区别。 但与一般丛书不同的是,它不仅仅以“学者名流荐书”为号召,还涉及新书出版、发行、营销等系列措施,有一整套完整的商业模式。 借助商务印书馆强大的出版以及营销能力,这种模式以及这套丛书在近代出版史上留下了浓墨重彩的一页。

一、“星期标准书”溯源

“星期标准书”的诞生,与《读书指导(第一辑)》在商业上的成功息息相关。 1934年5月5日,商务印书馆在其印行的《出版周刊》(新第七十五号)上增设“读书指导”栏目,“广约国内学术专家,分撰各科研究法,逐期登载”,备受读者欢迎。 次年8月,此栏目的33篇文章被合编为《读书指导(第一辑)》,“计四百余页,二十余万言”,由商务印书馆出版发行。此书一方面公开发售,另一方面也作为赠品送给预订全年《出版周刊》的订户。 由于此书内容包括之学科凡二十余种,各将欧美古今学者所采用的研究方法与作者自身的研究经验,融会贯通,为读者指示入门捷径,一经出版,颇受读者欢迎,很快脱销。 自1935年8月初版印行后,至同年10月即先后重印了4版。

《读书指导(第一辑)》的成功面世让商务印书馆看到了商机。 在该书的“订正五版”推出前不久,馆方又邀请蔡元培(1868—1940)为此书撰序,并将此书确定为“星期标准书”第一种,大力向公众推广。 据蔡元培日记,1935年9月28日,“得王云五函,并《读书指导》一本,索序,须于十月一日以前缴稿”①中国蔡元培研究会编,《蔡元培全集》第十六卷(日记1913—1936),杭州:浙江教育出版社,1998年,第1版,第428页。。 为此蔡氏在两天内就撰成序文。 序中有云,

现在有一本书,罗列着无数吕仙的指头,其中有几许指头,的确可以点石成金……这岂不是希世之宝吗? 这个希世之宝是什么? 就是商务印书馆新出版的“星期标准书”第一部《读书指导》。这本读书指导,是就各种学术,请专门家草成研究法,如这一种学术的范围与关系,工作的方法,参考书的目录,都详细的写出来……

蔡元培在序中还归纳了《读书指导(第一辑)》的三大用途,一是“便于自修”,二是“便于参考”,三是“便于增加常识”。 这三大特点,也几乎成了“星期标准书”系列选书、荐书的标准。 从这个意义上讲,蔡元培所撰的这篇序文,实则可以看成“星期标准书”这一品牌的总纲。 商务印书馆在后续刊印的《读书指导(第一辑)》“订正五版”中,不仅将蔡序置于篇首,还特别制作了印有“星期标准书”标识的封套,在封套底部印上蔡序全文,并冠以“蔡元培先生对于本书之介绍”的题目。 至此,“星期标准书”这一出版界的新生事物,正式进入了公众视野。

“星期标准书”自创立之初,就维持相对稳定的运作模式。 具体而言,就是每个星期邀请一位名人,向读者推荐一本“商务”出版的新书,而在荐书当月读者购买此书就可以享受对折优惠(后来改为七折)②详见商务印书馆印制《商务印书馆星期标准书发行概况》,上海:商务印书馆,1936年。。

要推行这一模式,有一个先决条件,即所出版的新书数量与质量必须有所保障。 20世纪30年代前后,商务印书馆一方面备受时局动荡、成本攀升等诸多不利因素的困扰,一方面也开始在机构管理与经营模式上寻求改革,以期振兴。 “一·二八”事变后,“商务”虽受重创,但通过强化管理、提高效率、降低成本、增加品类等方式,迅速实现了复兴,几乎达到了日出一种新书的出版频率。 为了销售新书,馆方在面向预约订户实行折扣优惠活动之外,还频频开展各种应时的促销活动。 而“星期标准书”模式出现后,完美契合了“商务”当时的需要:一方面,它可以充分整合资源,提高品牌的知名度;另一方面,它又可以通过优惠手段扩大销量,缓解营销压力。

几乎与“星期标准书”同时,利用名人效应推动营销的“名人荐书”模式也被其他出版机构所运用。 如上海杂志公司于1935年开始着手出版的“中国文学珍本丛书”,以及赵家璧主编的“良友文学丛书”和“晨光文学丛书”,均借用了文坛名家的号召力。 但与“星期标准书”不同,前者主要是由名家编撰供稿,而后者则重在由名家出面推荐,名家供稿数量有限,而名家推荐则要灵活丰富得多。 这种差异,更兼商务印书馆强大的出版发行能力,使得“星期标准书”在品类上远超其他丛书品牌,在当时众多的商业出版物中脱颖而出。

不过,“星期标准书”在收获社会各界广泛好评的同时,也不乏一些颇有分量、极有水平的批评之声,其中就包括鲁迅(1881—1936)。

1936年新年伊始,鲁迅以笔名“何干”在《海燕》月刊1月号刊出一篇题为《大小奇迹》的短文,很不客气地批评了“星期标准书”:

元旦看报,《申报》的第三面上就见了商务印书馆的“星期标准书”,这回是“罗家伦先生选定”的希特拉著《我之奋斗》(A.Hitler:My Battle),遂“摘录罗先生序”云:“希特拉之崛起于德国,在近代史上为一大奇迹。……希特拉《我之奋斗》一书系为其党人而作;唯其如此,欲认识此一奇迹者尤须由此处入手。以此书列为星期标准书至为适当。”但即使不看译本,仅“由此处入手”,也就可以认识三种小“奇迹”,其一,是堂堂的一个国立中央编译馆,竟在百忙中先译了这一本书;其二,是这“近代史上为一大奇迹”的东西,却须从英文转译;其三,堂堂的一位国立中央大学校长,却不过“欲认识此一奇迹者尤须由此处入手”。真是奇杀人哉!

鲁迅的批评,可以从三个方面来理解:一是将希特勒《我之奋斗》一书选为“星期标准书”,存在选书不当;二是此书是从英文转译而不是直接译自德文本,存在编校出版不精;三是由罗家伦(1897—1969)以国立中央大学校长的身份来介绍此书,推荐者的选择也不合适。

批评是否恰当姑且不论,但鲁迅对“星期标准书”的关注,恰恰说明此丛书在当时的文化界与学术界具有相当的影响力。

二、“星期标准书”的种类及数量初探

不过,“星期标准书”的历史,后世对其一直鲜有系统整理及研究,以致后人对当年的实际运作情况缺乏确切认识。 1976年,给《鲁迅全集》做注释的编辑王仰晨(1921—2005)为准确理解“星期标准书”这一概念,特意向巴金(1904—2005)写信求教。 1976年7月19日,巴金在复函中对1973年人民出版社版《鲁迅全集》第六卷《大小奇迹》一文中的注释,予以了基本认可①此注释为:“星期标准书:上海商务印书馆为推销书籍,从一九三五年十月起,由该馆编审部就日出新书及重版各书中每周选出一种,请馆外专家审定,列为‘星期标准书’,广为宣传介绍。”详见鲁迅:《大小奇迹》,《鲁迅全集》卷六,北京:人民文学出版社,1973年,第1版,第489页。。 巴金还将自己保存的一张“星期标准书”封套随信附寄给王仰晨②巴金:《巴金书简:致王仰晨》,上海:文汇出版社,1997年,第1版,第133页。。虽然目前无法确知这张封套究竟是什么样子,但据此可以推测,当年的“星期标准书”似乎都会在封套上加印标识,以作区别。

笔者后来获见一册商务印书馆1937年1月初版的《印度短篇小说集》(平装本),印证了这一推测。 此书封套中下部印有硬币大小的“星期标准书”标志(为一球状体外绕环带,带上印“星期标准书”字样),特别醒目易识,且封底还印有梁实秋的“荐书语”。 打开封套,其下别有封面,是当时常见的“世界文学名著丛书”统一设计的样式:红叶绕垂两侧,中心印制书名。 笔者曾获见过这套丛书数种,从未见过其中任何一种印有“星期标准书”标志者,概因原配封套均散失无存之故。 笔者后来又相继发现两册1936年4月商务印书馆初版的《人与医学》(精装本),封套均是素面无图,没有加印“星期标准书”标志,只是其一在封底版权页上粘贴有一枚形似邮票的“星期标准书”标志小票,另一则没有。 此外,还发现明确列入“星期标准书”第58种《中国经营西域史》一书(1936年5月初版),与《人与医学》类似,封套上也没有印制标识。 而《中国文字之原始及其构造》一书,1930年6月初版、1933年5月“国难后第一版”及1935年7月“国难后第二版”均在“星期标准书”推行之前,故而不属于“星期标准书”,但“国难”后的两版,均参与“星期标准书”活动,有带标志的实物存世。

据此,可以进一步明确:“星期标准书”是作为一种品牌进行运作,而非丛书名称;入选“星期标准书”的书籍,既可以是单行本,也可以是其他丛书中的一种。 它与其他书籍的区别主要体现在外在装帧,或是印有“星期标准书”标志字样的封套,或是粘贴在版权页的“星期标准书”标志小票。 由于这两者都是在原书上额外添置的,很容易遗失或损毁,以致如今看到的很多曾明确被选入“星期标准书”的民国原版书,都已看不到标志。

《商务印书馆星期标准书发行概况》中载录了首批33种“星期标准书”,然而此后入选“星期标准书”的图书到底有多少种,又涉及哪些书? 由于没有搜集到来自商务印书馆内部的权威资料,目前尚无定论,以下仅根据笔者所见资料略作探讨。

笔者曾搜集到一则1936年印制的商务印书馆广告,可以证明1936年下半年度至少有17种图书入选“星期标准书”。 在1937年3月的《东方杂志》上,又发现仍有“星期标准书”广告页面,称新增14种书籍,并明确标注当时的“星期标准书”已达69种之多。 杂志中另有广告插页,明确标示了两种书籍为“星期标准书”,故合计达71种。 1937年5月1日的《文学杂志》创刊号的“星期标准书”广告页面,刊载了第73至77种“星期标准书”的书目,明确标示了第77种“星期标准书”的优惠活动截止时间为1937年8月2日。 另外,笔者曾获见的一本商务印书馆内部广告剪页簿上,明确登载《中国妇女问题》为第90种“星期标准书”。

另据1938年6月1日印行的《东方杂志》(第35卷第11号)所发布的一则“星期标准书”广告,可知“星期标准书”在此时已印行达100种,统为一辑。 广告还称,1938年5月16日至9月15日期间整辑购买可享受定价七折优惠,亦可拆分零售,零售优惠为定价八折。 同年7月1日印行的《东方杂志》(第35卷第13号)再次刊发“星期标准书”广告,并将一辑百种书名及相关信息按书的内容逐一分类罗列,公诸于众。 至此之后,笔者再未发现“星期标准书”有任何后续活动的相关记载。

据以上资料,笔者推测“星期标准书”活动开展了约三年时间,自1935年10月始,至1938年9月毕,三年间合计为100种。 值得注意的是,第74种《印度短篇小说集》与第52种其实是同一本书,却占了两个编号。 而《居礼传》也两次入选,占了第72、87两个编号。故虽然是100种书,其实却有102个编号。

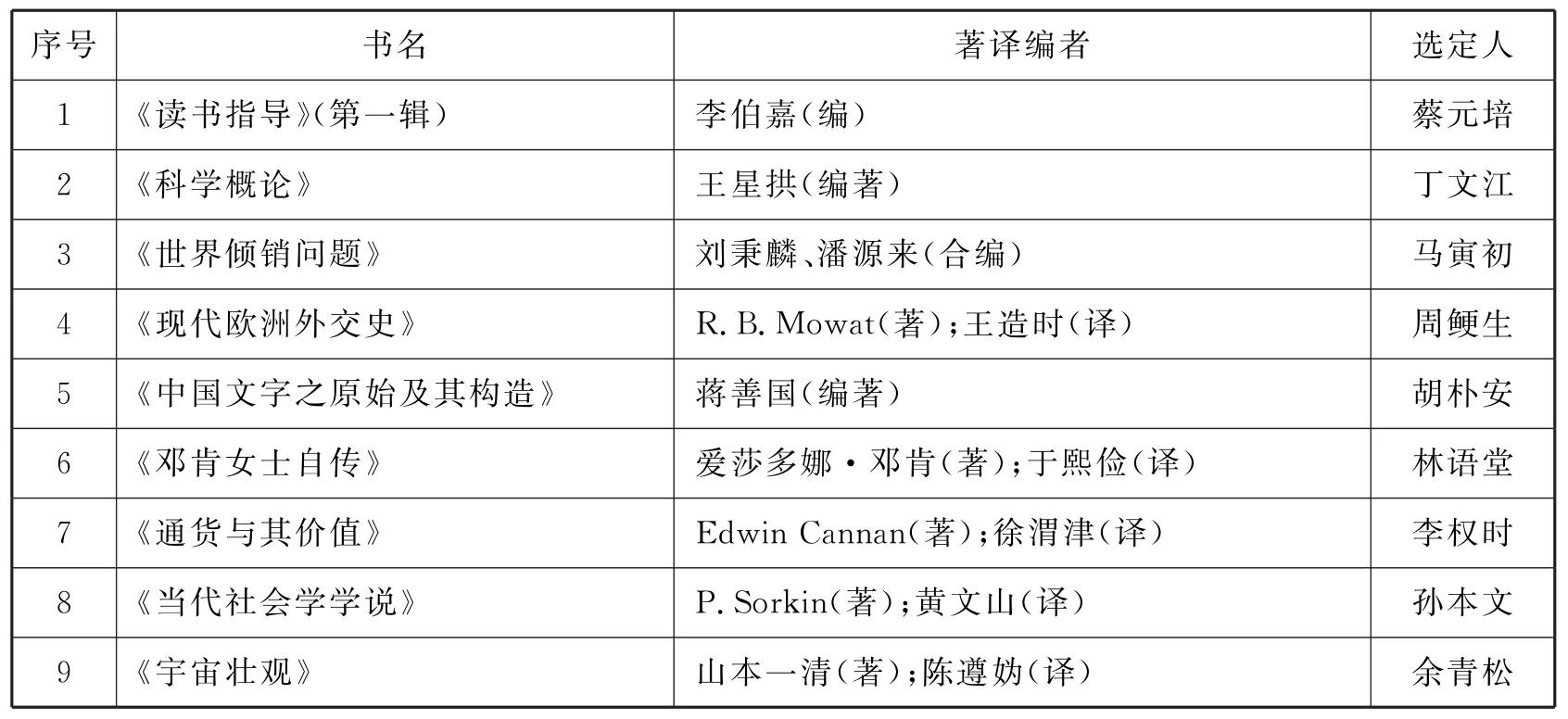

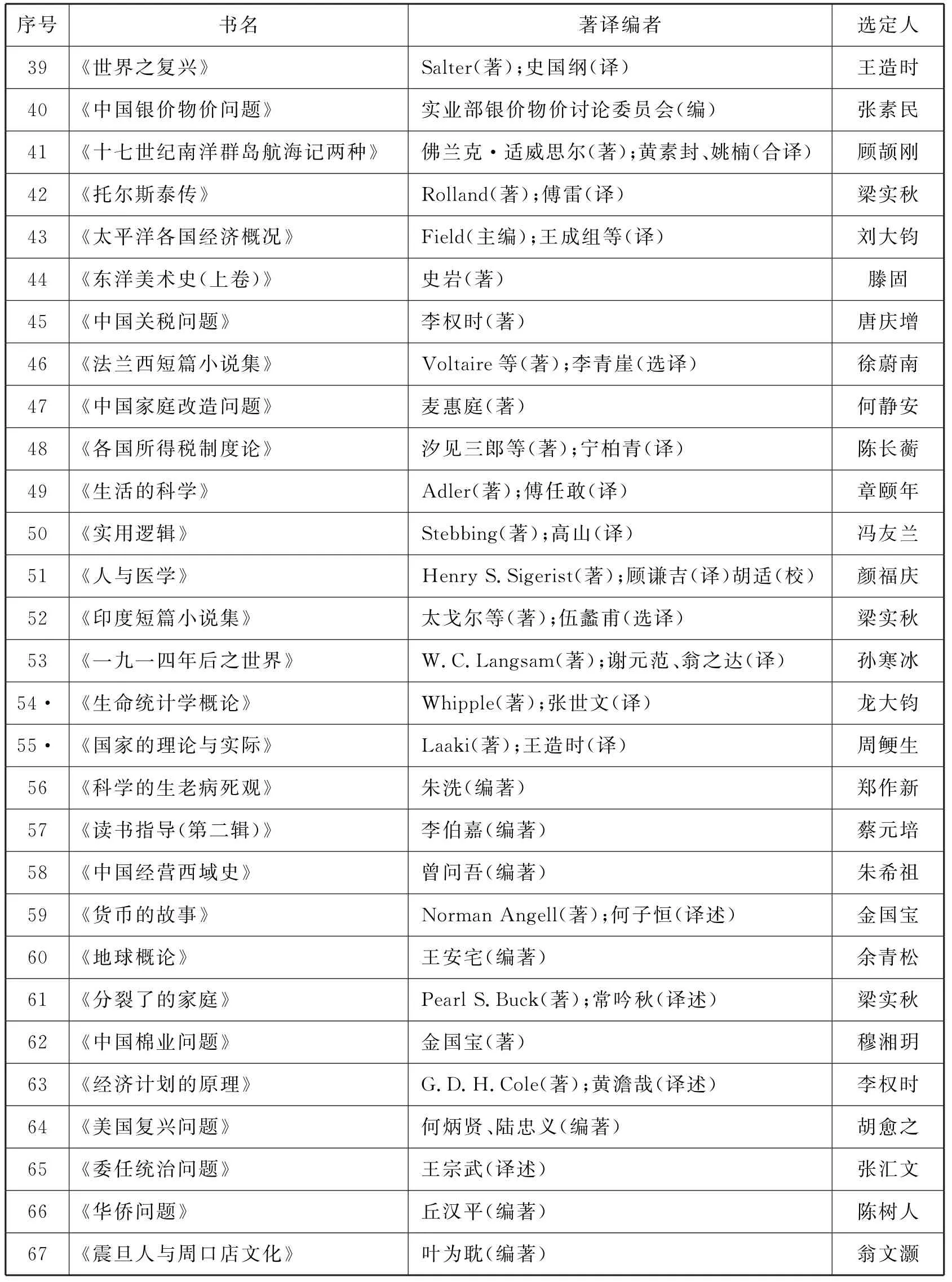

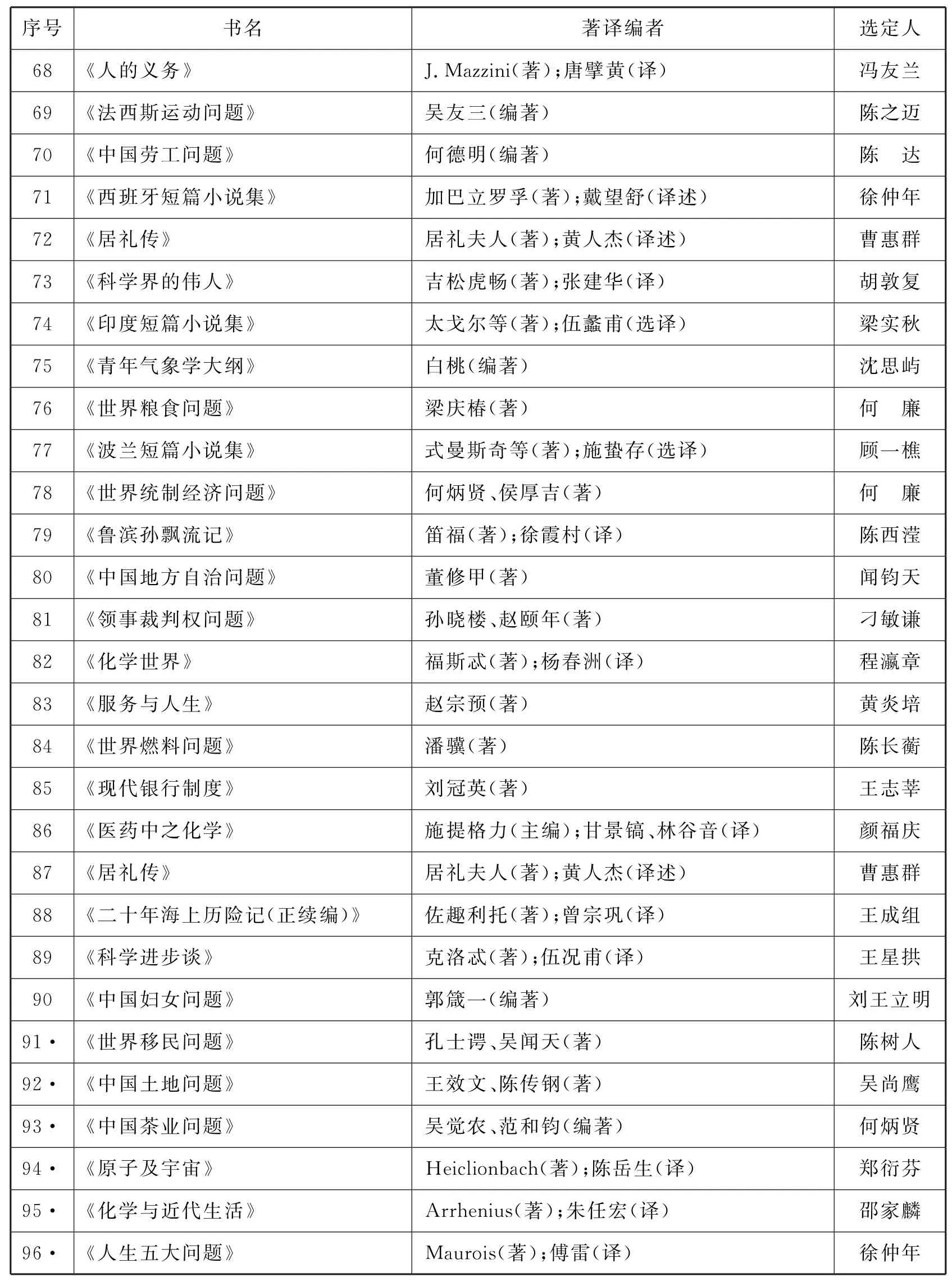

笔者此稿完成之际,可以确定书名与编号相对应的“星期标准书”为90种(其中两种重复),另有12种据《东方杂志》所刊广告录入,但无法查实其对应编号。 现将相关书目编列如下①表中序号标“·”部分,为书名与编号对应与否尚无法确定者。:

?

续表

续表

续表

续表

可以看到,这100种“星期标准书”门类齐备,涉及政治、经济、军事、文化、文学、科学等多个领域。 其中九成以上为译著或编著,国内学者的专著并不多见。 这说明在20世纪30年代的知识群体中,向西方求索科学与新知的氛围还是极其浓厚的。 从这些书的“推荐人”来看,名流汇集,几乎皆为当时中国知识界的一流学者,也可以想见当年“星期标准书”的影响力。

三、“星期标准书”的研究价值

作为当时极具影响力的图书品牌,“星期标准书”虽然仅是一种商业营销模式,但除了作为近代商业出版的研究案例之外,它的选目、相应的编译者、推荐人以及相关荐语等,也都具有相当的史料研究价值。

“星期标准书”诞生于1935年10月,终止于1938年9月,期间日本军国主义势力侵华态势愈演愈烈,“七七”事变、“八一三”事变相继爆发,北平、上海接踵沦陷,商务印书馆的经营和生产重心被迫从上海转移至香港。 在这样特殊的历史区间之中,“星期标准书”向国人推荐什么书,馆方邀请什么人推荐,推荐人又如何评价所推之书,势必带有浓厚的时代烙印。

如1936年4月初版的第32种《四骑士》,本是一部西班牙小说,后转译成法文,再由李青崖(1886—1969)译为中文本,荐书人徐仲年(1904—1981)在荐语中开篇即称“《四骑士》是一部充满爱国热情的小说”,又细述此书所要表达的爱国热情是怎样的,转译为法文时法国译者又是如何借题发挥表达反对德国侵略的爱国热情的,最后又总结说:“我们读了这部书后,觉得现时中国的处境,危殆不下于当时的法国:我们可曾用一致大无畏的精神来挽救这个危局么?”又如1935年9月初版的第41种《十七世纪南洋群岛航海记两种》,原本是近300年前西方探险家所撰写的航海笔记之汇辑,应该视作东南亚地区海路交通史料,与中国时局并无多少关联,但荐书人顾颉刚(1893—1980)的荐语仍与时局密切相关,文中提到:“我国侨胞之赴南洋者,时代之早,人数之众,远过欧人;徒以不能团结组织,数百年来沦于异族统制之下,备受摧残。 ……数十年来,中国之不亡者幸也。 借通商之美名,博殖民之实利,今之所谓‘势力范围’,‘关税政策’等等,名称虽异,其目的与动机,则固与当年经营南洋无二致也。 译是书者,殆有深意存乎?”再如1937年1月初版的第68种《人的义务》,为意大利革命家马志尼(Mazzini,1805—1872)所著,为爱国励志之世界名篇。 冯友兰(1895—1990)为此书撰写的“荐语”说:“一个民族的自由平等,或一个人的自由平等,都是自己奋斗得来的,不是别人赐与的。 在现代世界里,每一个民族,在得到他的自由平等以前,都经过一番激烈的奋斗……中国现正争取民族自由平等的时候,读这篇文章,可以长人志气。”从这些书目与荐语中,可以窥见当时知识界的思想动态,了解当时救亡图存压力下精英知识分子对启迪民智、鼓舞士气,最终实现救国自立的急切。

此外,从编译者与推荐人的选择上,我们也可以看到一些近代文学研究中少为人注意的一些方面。 如傅雷翻译的罗曼·罗兰所著《托尔斯泰传》,1935年11月出版,作为第42种“星期标准书”进行推广。 此书与《贝多芬传》(1903)、《米开朗基罗传》(1906)并称“巨人三传”,均由傅雷先后译出,但仅有《托尔斯泰传》被选入“星期标准书”进行推广。 此书的推荐人为梁实秋,其荐语中称:“他是俄国革命前夕的一个巨人,不仅是一个文学家,亦不仅是一个理论家,他的一生即是他的思想的实践。 罗曼·罗兰是最宜于写他的传记,因为罗曼·罗兰是受他影响最深的一个。 傅雷先生的译笔是忠实而流利的。 这是传记文学中不可多得的一部。”对新文学运动研究者而言,梁实秋出面推介傅雷译本这一史实本身就颇具研究价值。 但这样的关系,在如今的梁、傅相关研究中却罕有留意者。

时隔80余年,“星期标准书”的商业模式是如何形成的,又是如何推广运作的,中间持续了多长时间,又是因为什么原因消失的,种种疑问模糊难解,尚待今人进一步研究。 无论如何,作为当年影响极大的一个商业出版品牌,其对中国近代出版文化及知识群体的影响力是毋庸置疑的,值得相关领域学者予以更多的重视并加以探索。

【商务印书馆“星期标准书”广告页,1937年3月发布】

【《商务印书馆星期标准书发行概况》,1936年3月印制】