大明穿戴那些事儿

2021-08-16袁灿兴

袁灿兴

【民间穿戴,率性而为】

服装是身体的延展,爱美是人的本能,人们习惯用衣裳营造出赏心悦目的效果。明朝的开国皇帝朱元璋曾总结元代灭亡的经验,认为元代风气过于奢靡,僭越礼法,一般民众衣食起居与公卿无异,奴仆“往往肆侈于乡曲”,导致“贵贱无等,僭礼败度”。

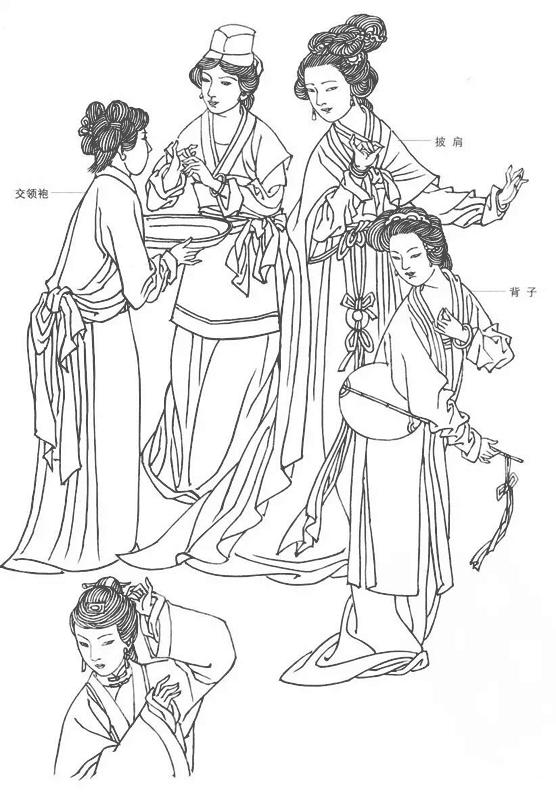

洪武元年(1368年)二月,朱元璋下诏“复衣冠如唐制”,详细规定了皇帝、太子、大臣的服装,此后不断颁布涉及服饰的各项规定。不但官员们的朝服、常服有着繁琐规定,就是引车卖浆的平民们的服饰,朱元璋也亲自过问,参与设计,再三修改。

洪武三年(1370年),朱元璋下令,庶民不论男女,其衣服不得用金绣、锦绣之类,鞋子不得裁制花样,不准用金线装饰,佩戴的首饰只准用银,不许用金玉、朱翠等。洪武六年(1373年),又下令庶民巾环不准用金玉、玛瑙、琥珀之类。平民的帽子不准用顶,帽珠只许用水晶、香木,甚至规定庶民不准穿靴子。可北方冬季寒冷,总不能让平民穿着单薄的鞋子外出,迫不得已之下,朝廷只好做出变通,徐州以北的地区可以穿靴,以御寒冬。

但严苛的服饰规则,遇上复杂的社会生态,和众生追求新、奇、美的心理,终究是要冰雪消融的。

早在洪武三年,民间就罔顾禁令,衣服采用黄色,在服饰上绣上古代帝王、圣贤人物及各类龙凤、麒麟图像。教坊司的妇女已被打入乐籍,身属贱民,更无忌惮,穿绸缎衣服,佩金银首饰,街市往来,坐轿乘马,屡禁不止。卫道士们痛心疾首地斥责:“轻薄子弟,厌常斗奇,巾袭晋唐,衣杂红、紫,竞相慕好,汰奢无己,实为服妖。”

外来的稀奇服饰,更是受到举国上下的追捧,引起了不少风波。最先发起冲击的,是来自朝鲜的马尾裙。

成化年间,朝鲜国使臣来到中国,他们穿着马尾裙出没街市,立刻被京师中人效法,之后风靡一时。马尾裙以马尾制成,系在衬衣之内。穿上马尾裙的好处是,它使人整体看上去更加丰满,衣着如同撑开的伞,行走之间,姿态万千。

最初穿马尾裙的人主要是商人、富家公子与歌伎,后来朝内武臣效法,京师之中多有织卖者。马尾裙之风行,以至于不论贵贱高下,都穿上这种裙子。个别内阁大学士,一年四季,不论寒暑,都是马尾裙不离腰。作为礼部尚书的周洪谟,本该遵循礼法,可他喜欢也就罢了,却还要穿上两层马尾裙,让衣服更加膨胀。年轻的公侯伯爵、驸马,还觉得马尾裙张開的弧度不够,在裙内绷上弓弦,增强效果。

马尾裙的流行,也带来了一个棘手的问题。要制作马尾裙,就需要大量的马尾,民间的马尾被采光之后,马尾缺乏,市价日贵。军营内的马匹被人给盯上,不时发生偷拔军马马尾的事件。军马被硬生生拔去尾巴,痛楚难当,不思饮食,日益清瘦。有官员利用此次契机,主动出击,称偷盗马尾,有误军国大事,请求严禁马尾裙。最终,在朝廷的强力干涉之下,马尾裙暂时消失,军马们再次留起了漂亮的马尾。

走了马尾裙,其他的各类服饰次第而起。蒙古的曳撒,便是“后起之秀”。

曳撒受蒙古的生活影响,在下摆竖向“密密打作细折”,在腰间横向打细折。这本是蒙古人骑马需要,缩紧腰围。可在明人眼中,此种服装鲜艳好看,外形华丽。明人所穿的曳撒,主要在下摆打褶,中间则无褶,比较平坦。曳撒与马尾裙本是最佳组合,二者搭配,更显出裙子蓬松如伞的效果。

曳撒不但为士人所喜,也为皇帝所钟爱。成化皇帝游玩时,身着大红织金龙纱曳撒,弘治皇帝退朝之后,一身曳撒。正德十三年(1518年),正德帝朱厚照从宣府回京,命京师百官戴蒙古人的大帽,穿蒙古人的曳撒迎接——这完全背离了祖先之制。不过也有人敢与皇帝较真,监察御史虞守随就劝告皇帝:“盖中国之所以为中国者,以有礼义之风,衣冠文物之美。”正德对此嗤之以鼻,毫不理会。

明初曾建立起一套复杂的官员服装规定,但这套规定,后来被逐渐打破。自成化、弘治以后,官员以穿蟒服为荣。蟒无角无足,龙有角有足,官员们却不在乎,穿上“有角有足”的蟒服出入公堂。最甚时,宫中的太监也一身蟒服,无人来管。

这种“僭越礼制”的现象,在《金瓶梅》中有较多反映,西门庆每日骑大白马,头带乌纱,身穿五彩洒线揉透狮子补子圆领,“狮子补子”只有一二品武官才能使用,西门庆是五品武官,按规定只能用“熊罴补子”。麒麟服本是公侯、驸马、伯爵的服制,此时也被庶民随意穿着,如《金瓶梅》中的吴月娘、春梅。孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、李娇儿一人做了一件“锦鸡缎子袍儿”,依照礼制,只有二品文官才可在补子上使用锦鸡纹样。

明初厘定礼法,妓女在着装上受到严格限制。“出入不许穿华丽衣服”“不许锦绣衣服”“不许戴冠”等。但到明代中晚期时,妓女们已突破了昔日的繁琐禁制,以服装展示自己身体之美。衣着面料以纱罗锦缎为主,色彩上朱碧红紫,工艺上织金绣彩,款式上异色花样,首饰上金玉宝石。“去船尽是良家女,来船杂坐娼家妇。来船心里愿从良,去船心已随娼去。”这写的是妓女们服饰华美,甚至让良家女子心生羡慕。

明代以赤色为尊,原因在于朱元璋“以火德王,色尚赤故也”。大红服装一般只有朝廷命官才能穿,庶民,特别是女性,不能随意穿大红色衣服。到了万历年间,妓女之中流行大红绉纱夹衣,洒线绣,这也很快在民间流行开来,甚至连贩夫走卒、一般佣夫也穿红袄。名妓陈雪筝色艺双绝,“都中时态新妆,多出其手,合度中节,仕女皆效之”。

《金瓶梅》第五十三回中,妓女李桂姐穿的“五色线掏羊皮金挑的油鹅黄银条纱裙子”,潘金莲说是“里边买的”,也就是“宫装”。这宫装不但用了“羊皮”,还是黄色。

正德年间,服饰风格发生了巨大变化。此时的民间穿戴,率性而为,追随潮流,“宽袖低腰,时改新样”。松江地方上的男子服饰款式多变,时而变胡服,时而又变为阳明衣、十八学士衣、二十四节气衣之类。艳丽色调被保守士人深恶痛绝,可紫红色服饰在读书人中日益流行。范濂提到,松江儒童之中流行穿绛红道袍。范濂贫穷,崇尚俭朴,可也开始穿大红大紫色衣服。

在一些“癫狂士人”中,还流行“男着女装”。唐伯虎一身女装,与和尚逍遥下棋。苏州人卜孟硕,夏季挽高髻,着大红苎皮袍,赤脚在街市上且歌且行。《续见闻杂纪》中记载,李乐隐居乡间,某日进城,看到城内读书人都是艳丽打扮,红丝束发,唇涂红膏,面抹香粉,着紫红衣服。遂作打油诗云:“昨日到城郭,归来泪满襟。遍身女衣者,尽是读书人。”

至明末社会动乱,辽东战事经年不息,便有人指责服饰是祸害。顾炎武就认为“万历间辽东兴冶服,五彩绚烂,不三十年而遭屠戮”,李渔则认为“风俗好尚之迁移,常有关于气数”。

【“苏样”的魅力】

明代中后期,时尚潮流的中心是苏州,苏州流行的吃穿住行、娱乐方式及各类精致器物,统称为“苏样”,也叫“苏意”。

吴中素来人才辈出,物产丰饶,宫中各类御用物品尤其是纺织品,多取自苏州。据文徵明记载,苏州织染局有房屋二百四十五间,织造工匠不下千余人。司礼监专设有苏杭织造太监,在苏州督造。苏州城中,家家户户都有从事丝织业者。苏州纺织业的发达,带动了服装业的繁盛。而苏州周边的松江、杭州、嘉兴、湖州等地,商贾云集,店铺密布,也成为苏样服饰的强力消费军。

“苏样”衣服初期颜色鲜艳,绚丽无比,后改为清雅的风格。热衷于时尚的男士们,也从着红紫之服,转而变为崇尚清淡色调的服装。晚明“苏样”服装中流行白色,时有俗语云“要待俏,三分孝”,《金瓶梅》中,西门庆众妻妾多穿着“锦绣衣裳,白绫袄儿,蓝裙子”,便是受此风的影响。“苏样”衣服在款式上也呈现出多变的态势,如上衣时而长过膝盖,时而仅仅及腰。袖子时而宽松及地,时而短窄收缩。纹饰也渐变为素雅淡泊,女裙只在裙角绣上一圈花纹而已。

当日的苏州,无疑是时尚之都。风和日丽,抑或鲜花盛开之时,男男女女们,换上流行的服装出游,成为亮丽的城市风景。当时流行的时装,男性服装以高冠、道袍为代表,女性服装则以月华裙、水田衣为代表。如同今日的皮靴、西服、领带一般,高冠、道袍、浅履,堪为“苏样”男式服装的经典搭配。

道袍宽松,衣袖宽大,衣长过膝,风起时衣带飘飘,使穿者看上去仙风道骨。道袍的这般出尘效果,使得它流行于士人及富人之中。道袍之妙,在于宽大的衣袖,出尘气息的营造全靠它。为了追求飘逸效果,“苏样”道袍袖子越做越大,最后“有大至二尺七寸者”,有看不惯者讽刺道:“两只衣袖像布袋。”

“苏样”道袍用料讲究,手工精湛,价格不菲,不是一般人家可以负担的。《警世通言》中,宋敦将身上穿的洁白湖绸道袍脱下道:“这一件衣服,价在一两之外。”

“苏样”风行,善于舞文弄墨的苏州人冯梦龙自然不会放过。他在《古今谭概》中讲了系列有关奇装异服的故事。苏州进士曹奎,穿大袖袍,大概因为袖子的尺寸过于夸张,让人不解。杨衍就问他:“袖何须如此之大?”曹奎昂然道:“要盛天下苍生。”杨衍笑道:“盛得下一个苍生就已经不错了。”

僧人所穿的鞋子,以布帛为面,大口,薄底,鞋帮较低,穿着轻便舒适,也受世俗男子喜欢。“苏样”浅面僧鞋,采用上等丝绸制成,上绣有各类花纹,颜色艳丽。

杭州一名官员,笞打了一名脚着“苏样”浅面僧鞋的家伙,并将他枷号示众。在书写封条时,官员灵机一动,写下“苏意犯人”四字,警告杭州市民,不得受“苏样”的影响。可“苏样”魅力还是无法抵挡,苏州兴起的百柱鬃帽,浮浪少年无不戴着招摇过市。就连清修的和尚道士也生了俗心,私下购置一顶,以备扮装俗人,出去玩耍,挑逗一番美娇娘。

在追求新鲜、引领时尚方面,苏州妇女更不输男子。所流行的“月华裙”精致华美,巧夺天工,价格十倍于一般裙子。“月华裙”一开始是用六幅布帛,至明末开始用八幅布帛,穿着的人行动起来,观之如水之波纹。后来又出现有十幅之裙,每一幅用一种颜色,十种颜色各不相同,“风动色如月华,飘扬绚烂”。

“水田衣”则是以零碎的衣料拼结缝制而成,衣料色彩多样,交错若水田,由是得名。水田衣早在唐代就已出现,有“裁衣学水田”之说。到了明代,水田衣的制作,不再讲究衣料拼结时的均匀,而是杂乱随意,犹如浑然天成。水田衣从一般民妇的穿着,成为大家闺秀之爱,并一度成为时尚。

扬州繁華不亚于苏州,但在服装上却受到苏州影响。

“杏放娇红柳放黄,谁家女子学吴妆?”“吴妆”,正是指“苏样”。扬州府治下的通州,深深受到“苏样”的浸染。风气所至,当地人如果穿着无颜色、无花纹的朴素衣服去赴宴,连乡下人也要对其加以耻笑。

张岱认为,浙江人没有主见,凡是苏州所流行的款式,都要极力模仿。可在时尚的追逐上,浙江总是落后苏州一拍,是故苏州人取笑浙江人为“赶不着”。虽然赶不着苏州的时尚脚步,可在胆子上,浙江人却高过苏州人。在浙江余姚,一般庶民穿着士人的方巾常服,为了吸引眼球,甚至“饰以王服”,可谓“胆大包天”了。

崇祯帝的周皇后是苏州人,最喜在夏季穿纯素白纱衣,被崇祯帝称赞为“白衣大士”。田贵妃入宫前在扬州居住,受“苏样”影响,入宫之后,一切穿着仍是南方式样。田贵妃的母亲每年都要根据“苏样”制作最时髦的衣服送给女儿,以让她在后宫的竞争中保持不败。

其实,“苏样”只是明代苏州诸多时尚中的一种,其他如苏戏、苏绣、苏酒、苏妆等,无一不为时人追捧。古董收藏、书画鉴赏,被士人称为“姑苏人事”。南京秦淮河上的青楼女子常自称是苏州籍,以求嫁个好人家,改变命运,外人戏称这些青楼女子为“小苏州”。很多徽商娶了“小苏州”后,却发现她们是与自己口音一般的安徽同乡。

潮流终究是无法阻挡,流行时尚,自有它的市场。对于新鲜事物,人们需要一个心理转变的过程。明代以后,“苏样”虽然不再主导时尚潮流,可一个个新的潮流却在不断涌现,一直延及今日。

【“山人”与头巾天地】

在明代,小小的一方头巾,用途却很大,它成为区分身份的工具,被赋予了诸多意义。朱元璋甚至以行政命令推行头巾,其中最有名者,莫过于“网巾”及“四方平定巾”。

明代男性用来束发的网,类似鱼网,网巾口以布制成,有金属圈可穿身,用以收紧头发。网巾的由来,也有段故事。一日朱元璋微服私游,至神乐观,看有道士在灯下结网巾,就问这是何物。道士云:“网巾,用以裹头,则万发俱齐。”

万发俱齐,在朱元璋看来有“万法俱齐”之意,遂决意将网巾推行天下,不分贵贱,一律使用。次日,朱元璋召见道士,命为道官,取网巾颁布于天下。

在明代的服饰等级制度中,网巾是唯一没有身份之别、人人可以使用的服饰。后人将“网巾、不用团扇用折扇、滨海之地不运粮”,视为前代所未有,明代之独创。明清鼎革之后,网巾更被视为最能代表明王朝的衣饰,抗清人士纷纷裹着网巾,投身于反清复明大业之中。

网巾使用马鬃、丝线或绢制成,至于穷人,则使用头发编成的网巾。《醒世姻缘传》中,一个穷秀才的母亲就靠织卖头发网巾为生。网巾的广泛使用,使它成为成人的象征。男子成人仪式中,首先要束发加网巾。

明代还有著名的“四方平定巾”,此巾平顶四角,以黑色纱罗织成。四方平定巾的巾式不时发生变迁,或高或低,或方或扁,或仿晋唐,或从时制。明初曾规定,士人、庶民皆可戴方巾,但实际上只有身负功名的读书人才能戴。方巾青衫,乃是儒生的标准形象。若是平民违规戴了方巾,被儒生们看到,又要生出是非了。

唐巾是以乌纱制成的一种头巾,下垂的两脚衬向两旁分开,成八字之形。在保存下来的唐人画像中,帝王都戴唐巾,明人从中汲取灵感,复兴唐巾。不过唐巾复兴后,地位一落千丈,成为丧事中的常用物。《金瓶梅》中西门庆为李瓶儿办丧事,“外边小厮伴当,每人都是白唐巾、一件白直裰”,却是将唐巾作孝帽了。西门庆去世之后,孟玉楼与潘金莲、孙雪娥等人七手八脚替西门庆戴唐巾,穿寿衣。

明代最受士人欢迎的应属“东坡巾”。东坡巾与方巾同是平顶四角。不同的是,东坡巾外又加重墙。方巾戴时平面在正前,东坡巾则角绫位于两眉之间。东坡巾佩戴较广,西门庆去妓院与爱月儿相会时,头上戴东坡巾,身穿补子直身,脚穿粉底皂靴。

洪武三年规定,乐工、伶人、娼妓等地位低下之人,只能穿绿色衣裙,戴绿头巾,以与士人庶民区别开来。“绿头巾”更演变为一种带有侮辱性质的头饰。

正德中期,京内只要一有新款头巾出现,各行各业中人便会群起仿效。顾起元在《客座赘语》中记载了南京戴巾的潮流变化:“士大夫所戴,其名甚伙,有汉巾、晋巾、唐巾、诸葛巾、纯阳巾、东坡巾、阳明巾、九华巾、玉台巾、逍遥巾、纱帽巾、华阳巾、四开巾、勇巾。”《泉州府志》中,也记载了明代后期头巾佩戴的现象,“下至牛医马佣之卑贱,唐巾、晋巾、纱帽巾,浅红深紫之服,炫然摇曳于都市”。

头巾在明代是与身份联系在一起的。一些参加科举考试多年的读书人,在多年科考失败之后,最终放弃了入仕希望,称其为“弃巾”“裂巾”“裂冠”。万历年有李姓士人,屡试不第,于是“弃置衣冠”,穿布袍,每日唱歌饮酒,为一闲适散人。崇祯年福建侯官人陈遁,读书经年,屡不得志,一日兴起,将所有的科举文章及士人衣巾全数焚烧后,入山隐居。

在“弃巾风潮”中,最为有名者为松江名士陈继儒。陈继儒与董其昌同为松江俊杰,名闻四海。不想万历十四年(1586年),29岁的陈继儒决意“弃巾”,不再参加科举考试。松江地方士绅官吏得悉后,再三劝告,亦不能挽回他的心意。

弃巾时,陈继儒发表《告衣巾呈》:“长笑鸡群,永抛蜗角。读书谈道,愿附古人。复命归根,请从今日。”陈继儒虽然弃巾,但他好标新立异,每事好制新样,人辄效法,他创“用两飘带束顶”,被时人称为“眉公巾”。

陈继儒才华横溢,精通书画,不再为科举考试费神后,反倒逍遥自得,生活得以改善。陈继儒原本赤贫,靠坐馆教书补贴家用,后声名渐隆,编撰的书热卖,请他写作的人络绎不绝,家境开始殷实起来。又有好友赠送山田,得以构亭筑园。或吟诗作画,或教子弟读书,或吟啸忘返,陈继儒过起了惬意的隐居生活。

屠隆在青浦当县令时,对陈继儒青睐有加,称他为“神仙中人”,陈继儒也以弟子礼待屠隆。之后,屠隆在官场遭遇挫折,后半生未再出仕,进入山人行列。屠隆曾以“一衲道人”之名作《别头巾文》,回顾自己一生为了仕途而艰辛奔波,引来无数苦愁的历程,决意与“头巾”告别,从此解脱。不想这《别头巾文》在《金瓶梅》第56回中被全文引用,引发后世无数猜测,探究这屠隆到底是不是“兰陵笑笑生”。

晚明出现的这个亦侠亦儒、亦禅亦狂的群体,被称为“山人”,好游是其显著特征。山人本意是隐士,但在明代,山人的意思却有了很大的变化。这些山人,多以诗文而出名,号为山人,却挟诗卷,携竿牍,四处游历,或与权贵交往,或与文人唱和。

“昔之山人,山中之人。今之山人,山外之人”。原本只有高士才能稱之为山人,可到了明末,山人开始泛滥,什么人都可以称山人。甚至“粗知韵事”的女子,只要与一二名士交往后,也敢自称山人,甚至出现了“女山人”群体。

陈继儒生平最恨别人称他为山人,曾云“耻作山人游客态”。山人交结权贵,其角色类似于门客帮闲,名声不佳。陈继儒的同时代人多尊称他为“征君”“征士”,意为被朝廷征聘而不肯受职的隐士。不想到了清代,他竟然被视为山人之首,又被攻击为“隐奸”。

陈继儒所交往的,都是当时高官,如首辅徐阶、礼部尚书陆树声、刑部尚书王世贞等人。对于明末党争,他自有看法:“自来国家全副财力悉用于辽东,士大夫全副精神又悉用于门户。”在他看来,这些党争不过是清谈误国而已。对于陷入政治斗争中的人物,他刻意保持距离,他自言:“不求得福,亦宜远祸。”陈继儒云:“要做天下第一奇男子,须要事理圆融。”与李贽、徐渭等明末狂人相比,他多了几分圆通之气。

陈继儒知命乐天,与世无争,凡事不走极端,只求平稳。他所好的,不过是恬淡山水。陈继儒对人生有自己的理解,他认为个体“可以经世,可以出世,可以警世,可以垂世,可以玩世。”他选择了退隐于江湖,当他具备声望,又有能力之后,他积极入世经世。他参与了松江地方上诸多公益互动,维持地方秩序,就地方弊政向官方提出建议。

崇祯十二年(1639年),陈继儒已是82岁高龄,他虽无大病,但“自觉躯重肤痒,起卧不时,且精神也不若以往”。虽如此,陈继儒仍笔耕不辍。到了九月,陈继儒觉得将告别人世,请人来念诵佛经。不久后,他在家中安详逝世。陈继儒去世之后,正是明清鼎革之际,四郊多垒,满目干戈。所以,有人认为他“来亦得时,去亦得时,第一有福矣”。

(作者系文史学者)