夜间人工照明光污染研究现状

2021-08-15王智德袁景玉张明宇

王智德,袁景玉,姚 胜,张明宇

(1.河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300130; 2.天津大学 天津市建筑物理环境与生态技术重点实验室,天津 300072)

引言

对人造光源的迫切需求,反映了人类较差的夜视能力和对黑暗的原始恐惧。社会经济的发展也离不开室外人工照明。在过去的半个世纪中,人们竭尽所能提升城市的照明水平,进而提高城市的夜间安全性,并且在一定程度上反映出了城市的发展水平,带来更多的城市活力。夜间照明除了吸收更多资金和能源之外,城市中过多的人工照明也给我们的夜空带来了过多的光污染,超出了实际的光源需求。快速的城市化和经济发展不可避免地导致光污染现象的产生,造成了环境问题[1],甚至导致在现代的大城市中,我们抬头无法直接看到星星[2],取而代之的是各种光晕。夜空亮度自动监测可以有效地了解光污染区域差异和时间变化,相关数据表明,城市发展正在降低夜空质量[3]。城市的快速发展给天文观测、能源安全和生态系统带来了巨大的压力[4]。意识到这一问题的科研工作者也相应的给出了各自的解决方案,希望可以改善目前光污染日益严重的状况。

1 光污染区域分布特征

光污染的形成与社会经济的发展规律息息相关,经济的快速发展,造成了照明设备的过度使用。为进一步探明光污染与社会发展间的相互关系,部分相关研究人员对此进行调查统计,从时间与空间上对光污染分布的特征进行分析。

1.1 国内光污染区域分布研究

Wei等[5]为了得出中国光污染的时空格局和演变规律,选取了1992年至2012年国防气象卫星业务线扫描系统影像,采用线性回归趋势法和夜间灯光指数法分别对全国、区域和省级尺度的中国光污染特征进行了分析。研究发现:1)近21年来,中国省会城市光污染显著扩大,且光污染大部分集中在东部沿海地区,长三角、珠三角、京津冀地区形成光污染延伸区;2)中国光污染主要集中在华北和华东地区,占全国光污染总量的50%以上,光污染增长最快的是西北地区(增幅340%),其次是西南地区(增幅290%),华东地区、华中地区和东北地区的增长速度稳定,华北地区和华南地区的增长速度下降;3)省级尺度上,光污染主要分布在山东、广东和河北三省,西藏和海南增长最快,但发达省份(香港、澳门、上海、天津)的光污染水平要高于不发达省份。

对城市而言,光污染的分布特征也遵循经济发展规律,刘鸣等[6]对大连地区的卫星可视化观测数据进行分析得出,发达地区如商业区的光污染情况最严重;而城市内的色温分布特征为居民区的色温均值较高。

1.2 国外光污染区域分布研究

欧美国家和地区也有学者对光污染和城市发展的关系做出了相关研究。GDP作为衡量经济发展的指标之一,Falchi等[7]通过对比欧美区域GDP与光污染的关系发现,欧洲的光污染程度最严重和最轻地区之间相差6 800倍,人均光通量相差120倍,单位GDP光通量相差267倍。美国各县之间的差异则更大,污染严重与轻微地区光污染程度相差20万倍,人均光通量相差1.6万倍,每单位GDP光通量相差40 000倍。

上述关于光污染与社会经济之间关系的研究,其相关成果可以为政府提供信息,帮助政府制定减少光污染的政策,降低光污染带来的能源浪费与不良影响。

2 光污染造成的危害

LED光源等新型照明设备在夜间的广泛应用使夜间环境亮度进一步增强,这导致不良的光污染现象在世界范围内广泛传播。科学界对人工照明为生物多样性带来的影响也越来越感兴趣[8]。光污染在社会、人体、生态等方面均产生不利影响,描述这些影响的变化方式和程度已经成为若干学科的重要问题。

2.1 光污染对生态的影响

人造光通过在大气中的散射在远离光源处扩散,对自然夜空亮度产生巨大影响。Massetti等[9]分析了意大利托斯卡纳地区五个不同地点的光污染,对其2016年—2019年的夜空亮度数据进行分析,评估每个地点夜空亮度与当地季节变化、月相周期及天气条件之间的关系,在城市中,雨天的平均夜空亮度可能达到15.4 mpsas(约为自然背景亮度的436倍)。

夜间过度使用人工照明所产生的光污染,从而对夜空和自然地区的生物多样性产生影响[10],造成大量生态问题。许多学者针对这一问题进行研究并做出相关实验进行证明,测试光污染对草食动物及植物的影响,实验证明,光污染会影响植物的韧性[11];一些动物的褪黑激素会被极低的光照强度所抑制,比光敏感人群的阈值还要低得多,但人类不同个体之间的差异较大[12]。上述部分物种相关研究成果总结如表1所示。

表1 光照对动物与人类节律产生影响的照度阈值

上述研究表明,夜间光污染超过一定程度时,可能会影响夜间活动生物物种的正常生存,因此关于光污染变化的研究对于生态研究非常重要。

2.2 光污染对人体健康的影响

人造照明是必不可少的部分,但由于不必要或过度使用光而会造成光污染,光污染对人体健康带来不利影响。与自然光不同,人造光源发射更多的蓝色光波,带来眼疲劳等各种眼部症状。人们越来越重视创建舒适和健康的照明环境,改善生活水平,所以了解人工照明对人类身体反应和心理活动的影响至关重要。一些研究表明,光污染可能对人类健康和情绪有直接或间接的影响[13]。环境亮度是使人类昼夜节律与太阳明暗周期同步的重要因素之一。因此,不正常的环境明暗循环会引起人体昼夜节律异常,并可能导致各种心理或生理机能障碍[14],如图1所示。

图1 光污染对人体健康的影响Fig.1 Effects of light pollution on human health

相关研究成果如下:

(1)对生理健康的影响。

人工光源对人体具有直观的视觉作用,人的眼球在持续或过度暴露于蓝光下时,可能会因氧化应激而导致视网膜意外损伤[15]。电灯在工业化国家中被广泛采用,极大地影响了人们的昼夜节律与心理健康[16]。光的数量、光谱变化、一天中的时间和持续时间都会对人产生非视觉影响。相关研究指出,暴露在夜间人工照明中可能增加某些疾病的发病率,包括代谢障碍、情绪障碍和癌症[17]。对于人工光源的非视觉效应,保持昼夜节律的规律性十分重要,异常的昼夜节律将在一定程度上增大肿瘤和癌症发生的可能性[18]。

(2)对心理健康的影响。

室内夜间人工照明不仅会影响睡眠和昼夜节律,还会影响动物与情绪相关的大脑回路。Xiao等[19]指出更高的色温与照度有利于积极情绪的激发,并提高人的客观警觉性,从而影响人的昼夜节律。然而,对于夜间室外光照水平和睡眠水平与人群心理健康之间的关系却知之甚少。对此,Paksarian等[20]评估了夜间室外人工光源和美国青少年睡眠模式以及过去一年精神障碍之间的关系,证明夜间室外人工光源与青少年的睡眠方式以及情绪和焦虑症的不良影响有关。

这些研究成果为利益相关者提供了人工光源对人体健康的作用这一领域内的重要参考依据,以分别从人的生理与心理健康角度优化建筑设计中的人工照明环境,从而改善人类的健康。

2.3 现有研究的不足

光污染对人体与生态环境的影响程度目前仍不明确,尚需大量科学实验进行探究。

生态系统内动植物的数量与种类繁多,目前的研究集中于对光较为敏感的夜行生物,后续研究可以继续探究受到直接影响的夜行生物与其他普通生物之间是否产生影响;以及扩大研究生物的种类,增加对其他也可能受到光污染影响动物的研究,如无脊椎动物、爬行动物等。

光污染对人的影响的相关研究,仍需增强与医学专业领域的合作,深入了解光污染在人体运作机理层面上产生作用的原理。在已有针对光与情绪研究的基础上,进一步扩大研究范围,加深人工照明在脑部科学以及精神学领域的研究程度。例如未来可研究人受到室外夜间人工光源的照射后,对精神和睡眠健康产生的影响。

3 光污染防治

目前,随着全球性的人口增长与城市化进程的推进,人们基于安全、视觉导向、审美和生活质量等方面的考虑,提高了对公共照明的需求,而这带来了更多的能源消耗和光污染[21]。随着对光污染现象认识的加深,越来越多的研究指向了光污染的防治途径。需使用相应规范的修订,增强光污染检测,新照明技术等手段解决这一新兴的难题。

3.1 照明规范的修订

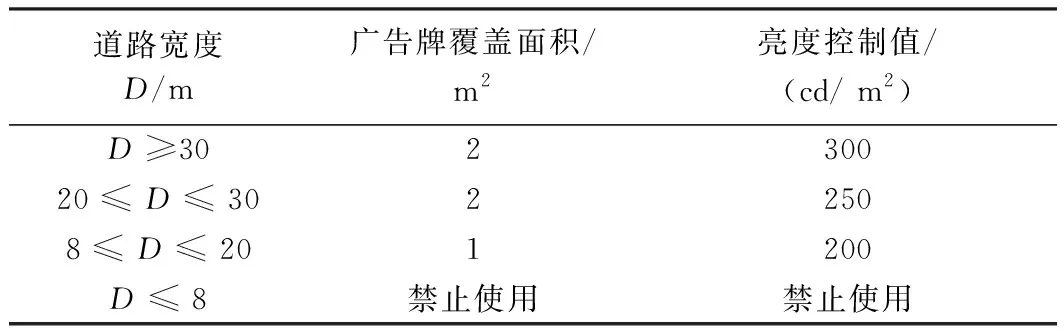

快速的城市化进程导致夜间人工照明显著增加,这一情况已被广泛研究,但对于夜间人工照明的供需状况仍缺乏深入的认识。Ye等[22]利用卫星获取夜间城市照明影像,使用神经网络算法对人口密度数据与影像数据进行分析处理,得出城市照明供给往往高于市民对光源的需求,对此,洪艳铌[23]认为规划者应当建立最佳的照明规则,以缓解过度的人工照明带来的破坏性影响。在照明规则研究领域内,Yun等[24]将光污染对环境影响程度的评估方法进行标准化,以有效地管理和减少光污染区域的负面影响。Ngarambe等[25]基于韩国《光污染防治法》规定的照明限值作为标准,测量得出造成首尔光污染的重要原因是广告和装饰照明,所测量的广告照明中有30%超出了法律限制,样本区域中发现的装饰照明中有73%超出了法律限制。Ngarambe建议当地的光污染政策建立宵禁时间,所有的广告和装饰照明必须完全关闭。Ho 等[26]给出了18点至24点室外照度的建议控制值,部分数值如表2所示。

表2 城市住宅区夜间室外广告牌亮度的控制建议值

过量的异常照明会导致睡眠和昼夜节律紊乱,Phillips等[27]通过对55名志愿者的夜晚光线暴露实验,统计共351个夜晚的数据,得出夜间睡眠时室内照度超过24.6 lx将对褪黑素分泌产生明显抑制作用。

综上,制定合适的照明指标与规范对于减少室外环境的光污染是至关重要的,照明的智能化趋势进一步增加了相关指标设定的重要性[28]。

3.2 光污染检测技术的升级

对于城市照明规划而言,需要从空中在宏观上把握光污染的分布规律。高空拍摄技术为城市光污染的检测提供了新的技术支撑[29],如卫星和高空气球。

Kim等[30]使用国际空间站的卫星设备绘制了汉城的夜间图像,通过地图可以找出光污染程度较强区域的局部特征,如商业区、办公集中区和大型体育设施。Gill等[31]介绍了位于平流层的超压气球成像望远镜。这种气球具有很高的稳定性,可以利用它拍摄夜空亮度图像。

遥感观测相较于传统光环境检测方式,可以更好地描述光污染产生的负面影响,可行性更高,适合对城市规划进行指导[32],降低光污染对城市生物多样性的破坏程度,为城市管理中的光污染治理提供了新的途径。

3.3 照明技术的改进

公共照明新技术经过一段时间的发展,目前市场上已经存在一些较为成熟的智能照明产品,路灯本身集成了大量传感器,可以测量当地温湿度、空气质量、降水量等数据,同时灯身摄像头具备报警和安防监控的功能,维护人员可以使用无线网络对其进行设置和检修。其系统构造原理如图2所示。

图2 路灯智能控制系统示意图Fig.2 Intelligent street lamp control system

使用智能路灯网络,市政管理者可以根据交通量或时间段来调节LED路灯的亮度。路灯的智能调光降低了夜间人工照明的亮度水平,有助于减轻光污染。其中部分使用了神经网络技术的路灯智能控制系统,可通过预测行人路径以保障行人安全、减少光污染现象和降低能源消耗水平[33]。

为了量化这种智能照明技术对夜间物种的影响,Bolliger等[34]在使用了智能调光路灯的街道上,对夜间昆虫与蝙蝠的活动数量进行检测。研究发现对于大部分的光敏性生物来说,街道自动调光技术有助于减轻夜间人工照明对这些生物的负面影响。

此外,研究人员和设计师越来越关注光环境质量并安装高效的照明系统[35],如Alberto等[36]提供了基于人工神经网络的优化算法,具有不同的隐含层配置,可以优化除节能外的多个优化目标,每层使用不同数量的神经元,并通过分析来确定最适合的照明参数配置。

3.4 光污染防治研究展望

通过对上文中研究现状的分析总结,结合目前的实际情况,提出以下几点关于光污染防治研究的思路与展望:

1)照明规范在制定时应该设定相关指标的阈值,以更好地控制广告和户外装饰照明中的光污染,在智能化发展迅速的背景下,相关指标应能指导智能照明设备的性能参数设计。

2)对于城市规划而言,运用遥感卫星等新兴研究技术手段,可以更好地帮助规划者建立全面的视角,在城市尺度上把控城市照明设计。

3)在建筑照明设计中,增加能源利用效率的同时,实现更加可持续的人造环境,不以市民的视觉舒适度牺牲为前提,增强照明设计中关于人因工程的考量,这是目前建筑照明设计的趋势。

4 结语

公共照明设施的设计和运行及其带来的光污染对城市环境和市民生活的影响,是科学研究的热点之一。

随着人们对光污染的关注逐渐增强,相关研究对光污染分布成因及其变化趋势进行系统的分析,同时也更加深入了解光污染对整个生态以及人类身心健康的影响,并探究其背后的作用机理。

同时有大量科研人员,针对这一新的难题提出了新的解决方案:制定新的照明规范限制多余人造光源,研发推广新的光污染检测技术,以及运用高技术手段对光污染进行高效治理。这些方案为日后光污染的防治提供了理论基础,为科学治理光污染提供理论以及技术支撑。