新工科背景下基于知识生产理论的《设计史》课程体系探索

2021-08-14安丛李洪海

安丛 李洪海

摘 要 :在新工科发展背景下,人才培养模式和教学模式发生了深刻变革,设计史论教学需要重新建立相适应的课程教学体系。针对当前课程设计与学生学科知识不匹配的问题,本文基于知识生产理论,试图从知识取向、内容体系、授课模式、教学目标四方面构建《设计史》课程体系。在新工科发展和复合型知识结构的需求下,以更新、扩展课程内容为手段,探索与建设适合机械工程学科的课程体系,在强化教学、拓宽专业口径、培养复合型人才等方面具有重要意义。

关键词 :新工科 ;知识生产理论 ;设计史 ;课程体系

中图分类号 :G64文献标识码 :A

文章编码 :1672-7053(2021)07-0038-03

Abstract :Under the background of the development of new engineering disciplines, the talent training model and teaching model have undergone profound changes, and the teaching of design history theory needs to re-establish a suitable curriculum teaching system. Aiming at the problem of the mismatch between the current curriculum design and the students' subject knowledge, this article is based on the knowledge production theory, and tries to construct a history theory curriculum system under the background of a new engineering subject from four aspects: knowledge orientation, content system, teaching mode, and teaching objectives. Under the development of new engineering disciplines and the needs of a complex knowledge structure, we will use the means of updating and expanding the content of the curriculum to explore and construct a design history curriculum system suitable for the discipline of mechanical engineering, in order to strengthen teaching, broaden the scope of professionalism, and cultivate compound talents. It is of great significance.

Key Words :New Engineering Disciplines; Knowledge Production Theory; History ofDesign; Curriculum Structure

目前,“工業 4.0”与《中国制造 2025》的深度融合影响着产业的变革,智能制造工程作为《中国制造 2025》的五大工程之一,成为国家全力打造制造强国的重要抓手。产业变革对技术人才及工程教育的改革和发展提出新的变革要求,人才建设标准的提升开启了高等教育的创新与发展。

2017 年的“复旦共识”和“天大行动”明确了新工科建设的行动路线。随着“新工科”的提出,各高校都在积极探索新工科背景下设计专业人才的培养模式。“新”包含三方面涵义 :模式新、产业新、结构新。对新工科背景下课程体系的深入研究是新工科建设得以顺利开展并取得预期成果的关键。文章以工科院校工业设计专业必修课《设计史》为切入点,探讨新工科背景下理论课程体系的建设与改革。

1 知识生产理论概述

美国经济学家弗里兹 · 马克卢普(Fritz Machlup)在《美国的知识生产与分配》中指出,知识生产(Knowledge Production)强调的是个人知识的产生,他还指出,知识生产不止包括发现、发明、设计和筹划等,还包括散播与传递 [1]。

20 世纪 90 年代,学者吉本斯(Gibbons)等人研究指出,在知识经济时代,知识生产和应用突破了学科自治和精英学术的传统模式,越来越多地围绕具体问题进行,变成了整个社会广泛参与的新过程 [2]。他们在《知识生产的新模式 :当代社会科学与研究的动力学》一书中总结了知识生产的两种模式:在模式 1 中,知识生产以生产系统化的学科知识为导向,以理论科学或实验科学主导为特征,通过内部驱动的学科分类法,依靠科学家在其所在机构或大学进行研究;在模式 2 中,知识生产具有社会分布性、应用导向性、跨学科性和主体多重责任性等 [3]。

随着时代发展和社会变迁,知识生产从“模式 1”向“模式 2”转变,知识结构出现多元化、交互性等特征,知识生产方式的变革推动了大学的组织演变与职能革新。因此,教学模式和人才培养模式逐渐转变。

英国教育学家麦克 · 杨(Michael F. D. Young)在吉本斯的知识生产、伯恩斯坦(Basil Bernstein)的社会语言学中的语码学说、知识社会建构学等学说的影响下,提出了“强有力知识”(Powerful Knowledge)的概念,建构了三种未来知识生产与课程模式 :在课程知识的组织形式上,“未来一”以经典文化和 3R 知识构成作为课程体系,是学术性的学科分化出来的科目 ;“未来二”打破学术知识内部界限的跨学科主题 ;“未来三”课程由社会学术团体所创造,具有客观性和开放性等特点 [4]。

作为实践类学科的理论课程,在新工科建设背景下,以知识生产和麦克 · 杨课程模式理论的视角来探讨《设计史》课程,对于建立设计理论课程体系,提升设计理论教学成效,匹配工科专业发展具有重要意义。

2《设计史》课程概述

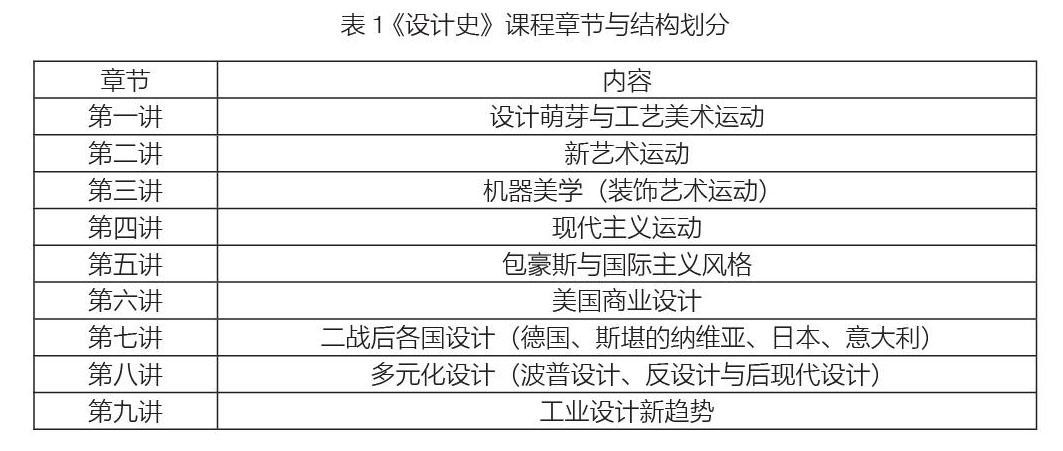

《设计史》课程自 20 世纪 90 年代起陆续在全国的艺术院校和综合院校的艺术设计专业中开设,设计史课程的教学目的是在把握艺术设计的历史演变和发展的基础上,以专题讲解、作品深度赏析的形式,让学生提升审美力、创造性思维等。很长时间以来,《设计史》被理解为“设计的历史”,主要内容是 19 世纪以来典型的设计物(以设计产品为主)、设计师、设计运动与设计理论发展史的探讨,关注通史脉络的发展与设计作品风格及设计思想的划分。这种研究视角从国内广泛采用的几种《设计史》教材中能够或多或少的体现出来。授课教师也较为普遍地以时间和设计运动为线索进行课堂讲授。《设计史》课程章节与结构划分如表 1 所示。

在具有独立设计学专业一级学科设置的院校,尤其是有单独设置艺术、设计理论专业教研室的院校,《设计史》课程的结构、课程构架较为完善,该课程通常会加入中国古代设计史和西方古代设计史的部分内容。即使在非独立艺术、设计学院院校,《设计史》也作为设计类专业必修课,在本科大一或者大二开设,一般为 32 课时。然而在工科综合院校,《设计史》课程在课程设置、内容结构上存在诸多问题。笔者调研了国内相关工科院校的《设计史》课程,这些院校的共同特点是设计专业隶属于机械学,课程体系侧重应用型人才的培养,更重实践类课程。课程设置上,《设计史》一般在大二或者大三作为必修课开设,学分占有量低,学时尽量压缩 ;内容结构上以现代主义设计的历史梳理、设计活动、设计风格的历史演变等理论讲授为主,课堂气氛沉闷,师生缺乏互动。以北京某工科大学为例,工业设计专业隶属机电工程学院。一直以来,由于学院各学科之间相互独立,设计理论课程仅在工业设计系内部开展,与其他学科,诸如机械设计、工业工程、车辆设计等专业融合度、互相渗透力不够,课程内容、模式亟需改革。

3 基于知识生产理论的《设计史》课程体系分析

基于《设计史》课程的授课内容与授课背景,吉本斯知识生产理论中所强调的知识产生模式的变革和麦克 · 杨的“强有力知识”中的“未来三”课程模式为课程体系中的知识取向、课程内容、教育宗旨、教学形式等课程设计内容提供了非常有意义的借鉴和参考。

3.1 确立设计史课程的知识取向 :跨学科发展

根据吉本斯知识生产的内在发展逻辑,模式 1 是基于知识简单再生产的阶段,这个阶段的特点是学科独立发展,教育知识以自我更新为重点 ;模式 2 是知识的扩大再生产阶段,知识以超越单一学科的方式寻求解决办法,学科边界、研究类型的边界、基础研究与应用研究的边界越来越模糊。在本文看来,上述两种模式描述了知识的分化与融合,即纵向深入与横向发展两个过程,在这样的发展逻辑下,当下已经是知识的转型再生产时期,作为以传播知识为根本属性的教育领域,学科深度融合和互相渗透,已成为必然趋势。

麦克 · 杨也认识到这一转变,大学教育从依赖于学科向更“富有联系的”跨学科的知识生产模式转变 ;课程内容从科目本位课程向模块化、学术科目和职业科目与基本技能相结合的综合性课程转变 [5]。这种新的转变与新工科发展的五大内涵,即专业知识结构新、培养理念新、培养目标新、培养体系新和培养模式新在发展需求上是一致的 [6]。

跨学科发展所带来的优势早在二战乌尔姆时期就建立了成功的范本。乌尔姆教育体系将工业设计建立于科学技术的原则之上,将图像、色彩、数学、机械、工程技术、电子显示终端等理论知识应用于课程内容,建立了设计的系统化、模数化、多科学交叉的发展路径。

针对在教学实践中的跨学科合作问题,新工科背景下,在确立课程内容的知识取向时,课程内容设计并不是简单地将学科大类中相关专业的培养计划、教学大纲进行简单的叠加,而是要构建模块化的《设计史》课程体系。培养模式与课程内容应有一种清晰地映射关系,培养模式中的每一模块都要有明确的课程内容、任务来支撑。

3.2 确立设计史课程内容体系 :系统性知识

在麦克 · 杨的“未来三”课程体系中,强調课程的系统性、联系性和学科性,这些都是与日常生活概念有所区别的 [7]。同时,麦克 · 杨还明确提出每门学科应在自身发展中形成其固有的特性,有特定的研究对象、概念及方法等,因此应强调知识的专业性学习 [8]。

新工科背景下,在确定学习成果、构建课程体系、确定教学策略、自我参照评价和优化学习成果等几个方面的引导下,《设计史》课程体系考虑的因素主要有 :(1) 充分了解学院各专业学科特点,摸清各专业学生培养目标、教学成果,把握各学科以实践为核心的培养特色,不但要从中抽离出各学科之间的联系性、相关性内容,还要以实践与设计理论在教育中的应用研究为落地点;(2) 制定适应于机械工程等七个本科专业课程的跨学科合作模式与工具的系统性设计理论体系,必要的课程内容包括 :①按照各学科的特点和相关性,增设科技史、机械史、工艺技术史等内容;②依托学科之间的发展演进和相互关系,增设中外科技交流史、科技文化与传播等课程内容 ;③增加课程深度,从单一的工业设计学科到机械工程大平台的转变,引导学生从接受知识到设计思维和思考方式的转变 ;④将《设计史》课程体系内容应用于所有设计理论基础课程,并进行评估与优化,将其打造成特色课程。

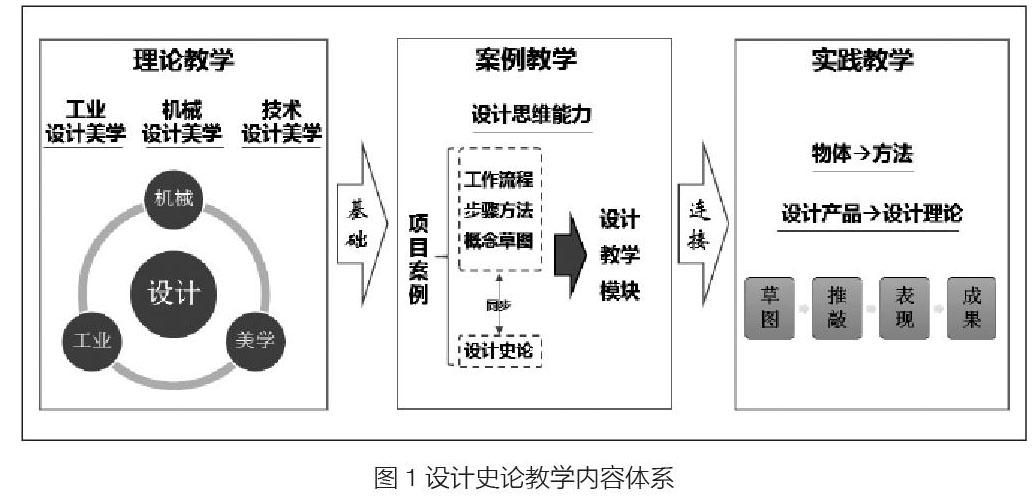

具体说来,《设计史》的教学内容体系由理论教学、案例教学、实践教学三个模块组成,理论教学部分以设计与机械、工业、科技的关系为核心内容,将理论分为工业设计美学、机械设计美学、技术美学等三个模块。在案例教学中,提炼项目案例,将真实的设计案例中的工作流程、步骤方法、概念草图与设计史论课程同步,不但能让学生了解设计流程与方法,还能逐步培养学生的设计思维能力,以设计理论为核心生成各个类型的教学模块,在科学的理论与具体的案例之间形成扎实有效的连接,为学生提供更有效的教学成果。在实践教学中,选取设计历史中的典型产品设计案例,适当的让学生动手实践,是《设计史》课程的必要补充。通过草图阶段、推敲阶段、表现阶段、设计成果阶段等过程,使学生由设计实践到设计理论,从具象方案到抽象概念的理解更为透彻(图 1)。

知识的系统性学习,应避免碎片化的学习方式,让接受者对复杂的知识体系有系统性、综合性的理解。这种系统性知识学习的最终指向是培养学生的设计思维。虽然设计思维是来源于设计师的工作方式,但它并不只是应用于设计领域。实际上,在科学、商业、工程、社会等各个领域发生的创新,都应用了设计思维的概念。设计思维不但是企业层面进行多领域与学科合作管理的重要理论与工具,而且是各学校应用于教学合作领域,转变人才培养方式,培养跨学科、复合型、创新性人才方面课程设计的主要导向。

3.3 确立设计史课程的授课模式 :互动与参与

在麦克 · 杨的“未来三”的课程体系中,课程知识应该超越学习者的日常生活经验,他认为知识不是既定的,而是具有社会特性和历史基础的 ;知识也不是封闭的、一成不变的,而是具有时空变化性、共建性与互动性 [9]。以此理论基础下,《设计史》课程教学形式的互动式有两个层面的含义 :第一,课程内容上,知识的及时更新。根据知识形成发展的特点,交互式的课程是动态的、历史性的,表现在知识的生产和课程中知识的传递所具有的社会性和历史性,其发展随着时间的变化,受社会文化、历史发展、政治以及经济等因素的制约。第二,授课方式上,实施互动教学。改变传统的理论讲授的授课模式,实施“提出问题需求—引导学生小组讨论—设计项目方案—阐述方案细节—方案实施”5 个环节。传统的教学方式,对教师而言,学科和专业知识让他们在学生中树立了权威形象,授课内容的更新依靠个人主观意愿 ;对学生而言,知识的获取依赖教师的引导传授。在强调创新性研究与学生设计思维能力培养的新工科教学体系下,教师的知识体系和经验不应该成为束缚学生形成自己知识框架的桎梏。而互动参与式的教学模式是教师通过引导,鼓励学生通过查阅资料、讨论、课后作业等方式,自行建构知识结构。学科知识使他们从日常经验走向专业知识的思考,这是从现象到概念的转变,每一轮课程都是教师和学生互动共建的结果。

日常经验是学习者掌握知识的起点,但是却不是学校的育人目标。既然“未来三”的课程体系有别于学生日常生活经验中获取的普通知识,那么学校、教师应该有意识的通过互动、参与式的教学形式实现知识生产和传递的公共性、广泛性。

3.4 确立设计史课程教学目标 :指向教育公平

基于对家庭环境处于劣势的学生在社会重新分配中的不公平性的分析,麦克 · 杨对课程知识和社会公平的关系研究的贡献纠正了当时流传已久的知识是既定的,学生个人的成功与否与天赋和努力有关的观点。麦克 · 杨认为以知识为核心的课程不是精英主义,应强调知识本位的课程,且所有学生都可获得知识 [5]。根据麦克 · 杨提出的“强有力的知识”和“未来三”概念的核心,学校应该为学生“赋予知识权”,教师应该为学生筛选有益的、更好的知识,使学生都能获取“强有力的知识”,从而获得教育公平。

在本质上,《设计史》课程是一个以学科和知识发展为本位的基础课程体系。在课程内容上,设计理论知识、设计风格发展脉络、技术的变革等学科基础知识,既强调各学科之间知识的相关性和融合性,又激发了学生的兴趣爱好与特长发展 ;在教学方法上,理论、实践的手段共用,试图以问题为导向的教学形式,激发学生对知识点关联性的思考,并主动建构《设计史》的认知框架。尤其是辅以实践的作业形式,由理论到实践,重新对设计知识进行理解、解读、阐述、解构,强调学生超越学生情境性的日常生活经验,这种互动、参与式的课程模式实现知识和传递的公共性、广泛性,最终指向教育公平。

4 结语

在新工科背景下,讨论《设计史》这门理论必修课的课程体系建设,是工科院校人文学科能够适应新工科模式新、产业新、结构新的发展需要。吉本斯的知识生产模式和麦克 · 杨“强有力的知识”思想因为对知识的社会性和客观性的统一,为理解与反思当前的学校课程改革和实施提供了知识论基础。根据知识生产理论,《设计史》课程在知识取向、课程内容的安排、授课模式的创新、教学效果的实施等方面都找到了理论依据。在新工科发展和复合型知识结构需求下,以更新、扩展课程内容为手段,探索适应于机械工程学科的设计史论课程体系,在强化教学、拓宽专业口径、培养复合型人才等方面具有重要意义。

本文系北京信息科技大学 2020 年度教学改革立项资助。

参考文献

[1] 马克卢普.孙耀君,译.美国的知识生产与分配 [M].北京 :中国人民大学出版社,2007 :25.

[2] GIBBONS M, LIMOGES C, NOWOTNY H. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M]. London: Sage Publications.1994: 179.

[3] HELGA NOWOTNY, PETER SCOTT and MICHAEL GIBBONS,INTRODUCTION: 'Mode 2' Revisited: The New Production of Knowledge[J],Minerva,Vol. 41, No. 3, Special Issue: Reflections on the New Production of Knowledge (2003), 179-180.

[4] 張建珍,许甜,大卫 · 兰伯特.论麦克 · 杨的“强有力的知识”[J].清华大学教育研究,2015(06):53-60.

[5] 麦克 · 杨.教育社会学中的知识与课程 [J].华东师范大学学报(教育科学版),2003(03):36-43.

[6] 教育部.“新工科”建设复旦共识 [J].高等教育研究,2017(01):10-11.

[7] Michael Young and David Lambert, Knowledge and the Future School: curriculum and social justice[M].London: Bloomsbury Publishing,2014:68,74-76.

[8] Michael Young, David Lambert, Carolyn Roberts, Martin Roberts. Knowledge and the Future School: Curriculum and Social Justice[M]. London: Bloomsbury Publishing, 2014: 74-76.