“东江红都”写传奇

2021-08-12梁伯钧黄思好朱浩然

梁伯钧 黄思好 朱浩然

踏进惠东县北部山区莲花山脉深处的高潭镇,只见“高山极尽千里目,潭深融汇百溪水。”这里毗邻海丰县与紫金县,距惠州市区134公里,被誉为“东江红都”。

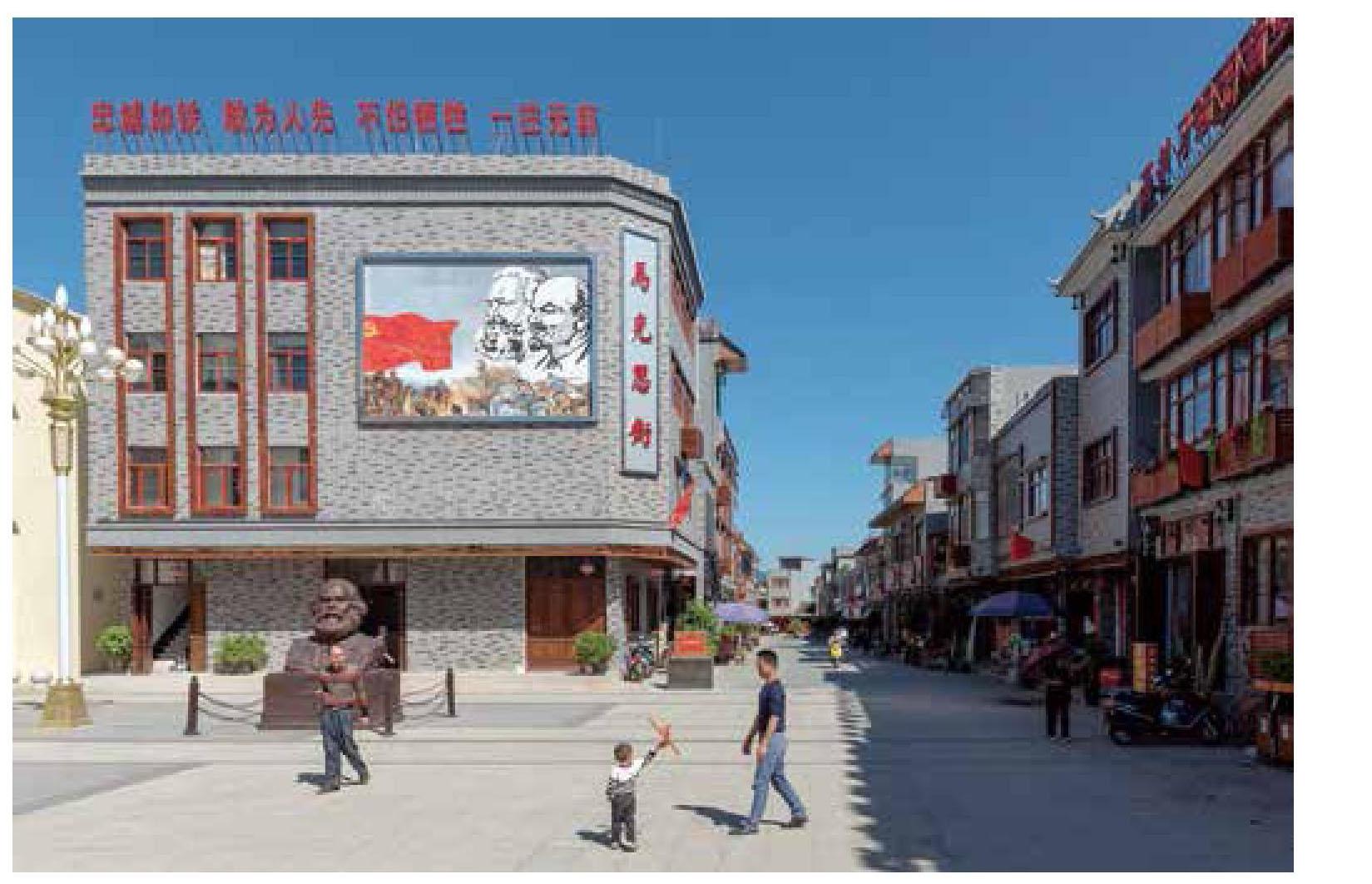

“高潭实际上是全国首个区级苏维埃政权的诞生地,同时也是全国首批苏维埃政权中,最早建立完整建制,同时也是坚持革命斗争时间最长的一个地方。我们现在走的这条街叫马克思街,穿过这个巷子的对面是列宁街,这也是我们高潭圩镇保持最完好的两条街道,我们高潭镇的马克思街和列宁街,是全国最早以马克思和列宁命名的街道。”惠东县老促会副会长彭少华指着飘扬着五星红旗的街道,向记者介绍这个不寻常的山区小镇。

马克思街和列宁街,原为旧街和新街,清代中叶已形成集市规模,街道两旁主要为店铺,店前建宽约2米的骑楼。1927年11月11日,中国首批区级苏维埃政权之一——高潭区苏维埃政府在此成立。新街、老街分别被命名为“列宁街”“马克思街”。在那特殊的年代,革命者在这里集会,开展革命运动。

如今,马克思街和列寧街成为“惠东游”的必到打卡红色景点之一。记者在两条街道看到,沿街商铺纷纷转型,开起了民宿、小吃店、特产店、工艺品店、擂茶馆等,高潭明姜、高潭巴戟酒、高潭蜂蜜、高潭汤粉、高潭粽子等特产备受游客欢迎;红军书包、红军水壶、红军陶瓷套杯、小红军抱枕、红军保温壶等手工艺品也成为旅游手信据统计,高潭去年共接待游客超过44.8万人次。

红色交通站

1930年,当高潭农民运动陷入低潮的时候,“广隆号”主人、高潭区苏农会会员林来荣受东江特委高潭地下党组织的委派,以做生意作为掩护,从事转移、隐藏红军和为红军筹备物资、传递情报等工作,直到1933年。后来,林海亭接过祖父林来荣的接力棒,成为一名英勇的东纵战士,也以经营日用品作掩护,一边传递抗日情报,一边转运海外华侨捐赠的抗战物资……

林海亭的三儿子林红圩说,二叔林秀添、三叔林志平、四叔林良、姑姑林桂香都是地下交通联络站里的“小交通员”,曾多次为游击队递送情报。

像林家这种典型的“红色堡垒户”在高谭比比皆是,林家三代经营的“广隆号”富有红色传奇色彩。至今,广东省和惠东博物馆还保留着当年革命同志和粤赣湘边纵队在“广隆号”领取有关物资的“借条”。

在惨烈的白色恐怖中,高潭区苏维埃政府领导人民群众坚持斗争长达7年之久,而在长达20多年的革命斗争中,2800名高潭儿女为此托付生命,成为中国革命的一面旗帜。

新中国成立后,林海亭把“广隆号”老店和家里的全部家产转卖并捐资高潭建设,兴建了高潭中学与九莲寨电站,修建了“高潭老苏区革命纪念堂”和高潭烈士纪念碑、纪念亭等,为当地培养人才、教育后人作出了贡献。2017年,98岁高龄的林海亭去世,成为当地的传奇。

高潭革命历史陈列馆

“当年,共产党人为什么革命?”

“就是为了改变穷苦人民命运。”

打土豪分田地,架桥挖井,创办学校、消费合作社……秉承让老百姓有饭吃、有衣穿的朴素初心,中国共产党人在这里开始了治国安民的伟大预演。

而这段惊心动魄的历史,都浓缩在高潭革命历史陈列馆里。

陈列馆整体宛如两块坚硬革命岩石,代表着革命精神,纪念着革命历程,凝结着革命精髓,象征了红色政权稳如泰山。

陈列馆一共分为五个部分,展示了高潭乃至惠州在大革命、土地革命、抗日战争、解放战争、改革开放等几个重点时期的重大历史事件。

“高潭人民在革命斗争时期做了大量工作。海丰彭湃同志闹革命多次到高潭来;南昌起义部队到高潭来;广州起义部队到高潭来;46年前,我们的部队也到高潭来。到高潭后,当时国民党顽固派以三个团的兵力包围我们。在此生死攸关的关键时刻,如果没有高潭人民保护,我们的损失就难以估计了。”1986年1月31日,原东江纵队司令员曾生重访高潭时感慨地说,颇为中肯。

1927年蒋介石发动“四一二”反革命政变,国共合作统一战线破裂,中国大革命从高潮走向失败,革命力量被削弱。中国共产党人逐渐觉醒,意识到自己掌握主权的重要性,确立了农村包围城市,武装夺取的道路。工农两会和党组织的相继建立,促进东江地区工农运动的蓬勃发展,红色火种点燃大东江。

回首惠东红色岁月,每一段红色记忆都刻骨铭心,“忠诚如铁、敢为人先、不怕牺牲、一往无前”的高潭革命精神熠熠生辉。

革命老区的新面貌

一批批红色景观、景点亮相,一条条大道、村道相继修好、修通,一个个革命故事被挖掘传颂……

品尝山区擂茶,重走红军路,打卡红色地标,传承革命薪火高潭镇依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源,大力推进老区建设、发展红色旅游,带动当地发生翻天覆地的变化。革命遗址“活”起来了,红色文化更是“亮”了,焕发出新的魅力。

61岁的张娘海是高潭本地人,在高潭生活的大半辈子里,他经历了高潭遭遇百年不遇的山洪,也见证了高潭如今翻天覆地的变化。在红色旅游的带动下,高潭重新焕发生机。

他原来是村干部,也在镇农科所工作过,目前已退休,主要经营家里的小百货店。“以前在星光(村)做了很多年文书,每次来镇上都要走很远的路。现在好了,路好走,环境又漂亮。”张娘海从小生活在高潭,他将店面改成“日常百货+当地土特产+时令食物”模式,生意开始红火了起来。

以前,高潭是惠东县一个经济相对落后的山区镇,受条件制约,很多年富力强的劳动力纷纷下山,到县城一带谋生,当年戴木贵也随乡亲一起去县城闯荡。2016年,高潭面貌一新,正是大展拳脚的时候,戴木贵毅然决定举家迁回村里,经过多年努力,戴木贵也成为制作“红军茶”的主要代表人物之一。

戴木贵说:“现在感觉很踏实,有种落叶归根的感觉”。原来,著名的中共东江特委、东江革命委员会、中国工农革命军第二师师部旧址百庆楼就是戴木贵家先辈的房子。如今,自家原来的房子成为了革命遗址,成为旅游景点,他心里非常欣慰,也很满足。戴木贵现在住的房子是中洞游客服务中心,他自己也重新拾起了角落里放置多年的茶棍,做起了儿时父辈教会的“红军茶”——高潭擂茶。

“现在平均每天都要做4大盆‘红军茶,也是我们家的主要收入。”戴木贵说,儿时父辈教他如何做“红军茶”,他如今就如何做。甘香的“红军茶”让人回味无穷。

对戴木贵而言,“红军茶”不仅仅只是一个商品,更多的是他对父辈革命精神的一种传承。

“今年是建党100周年,我相信来中洞的游客会更多。”此前在深圳创业的青年林文辉回乡探亲时,感叹中洞村的自然环境和红色文化资源,便在此建了有38间房的忘山居客栈,并依托客栈和当地资源开展团建、红色文化旅游、亲子游、农耕体验等活动,客源不断增多。依托客栈,林文辉又开设了线上农产品电子商城,专门销售当地及周边地区的农特产品,还深入挖掘当地的自然资源,开拓了两条乡野觅趣线路,丰富游客游玩体验。

最近,中洞抽水蓄能电站项目的落户进一步提振了林文辉的信心。“国家推进乡村振兴,我们参与家乡建设正当其时。”林文辉说,“我相信中洞会越来越好,我也会把自己的事业做得越来越好。”

民宿、农家乐、红军咸茶馆……依托丰富的红色旅游资源,中洞的旅游产品越来越多。家乡发生了翻天覆地的变化,越来越多的村民对发展前景充满信心,纷纷选择回高潭就业创业。

通过不断激活红色基因,一个富有革命精神和雄武气质的高潭已经崛起。“东江红都”,正奋力谱写新的传奇。