以《登霄图》管窥波斯细密画发展的矛盾性与复杂性

2021-08-11刘博文

摘 要:细密画是典型伊斯兰艺术形式之一,其中《登霄图》是波斯细密画中对先知形象进行描绘的典型作品,以“先知登霄”为题材创作的细密画作品却反映出艺术对“偶像崇拜”的颠覆。由图像入手,结合细密画发展的历史文化对这一现象作出分析。

关键词:《登霄图》;波斯细密画;发展

细密画起源于书籍插图及扉页上的装饰图案,最初出现在《古兰经》中,后逐渐成为一种典型的伊斯兰艺术形式。伊斯兰教作为世界性的宗教之一,偶像崇拜的宗教禁忌必然限制與宗教文化关系密切的艺术的发展,并且其教义和教法对绘画创作确有限制。但纵观波斯细密画各发展阶段的作品,实际上艺术家们并未严格遵照偶像崇拜的宗教禁忌。

一、《登霄图》对“偶像崇拜”传统的颠覆

有学者指出,伊斯兰教的教义和教法对绘画进行限制的禁忌并未在《古兰经》中明确提及;并提到,1859年外国学者Lavoix的Les Peintures musulmans指出伊斯兰的绘画禁令应是出自《圣训》[1]。《圣训》是穆罕默德言行集,被伊斯兰教逊尼派奉为圣书,其中的“两真本”①地位仅次于《古兰经》。这是教法权威对绘画禁忌的影响。

大量的考古和研究证明,这种破除偶像崇拜的要求并非伊斯兰教的“原创”,而是受到基督教和拜占庭“破坏圣像运动”的影响,而穆罕默德颁布此禁令的根本目的在于根除伊斯兰教以前的阿拉伯原始宗教,恢复原有的偶像崇拜的传统,树立安拉的最高主宰、先知不可模仿的信仰,所以禁止造像并非其自身文化传统,当然也不是后来皈依伊斯兰的各民族的传统,而是一则人为创设的教条。一切人物、动物“有生命的”形象都不得绘制,更不能画真主、先知和天仙,他们是无形的存在,所以创作者只能描绘大自然。因此,关于宗教题材、人物形象的具象艺术都属于被禁止的内容。这是外部宗教文化与教义的双重影响。因此,伊斯兰教地区民间建筑装饰以及各种装饰图案主要是几何图形和植物组合。为了保持先知的神圣,在各种艺术类型中很少能看到先知的具体面貌。

值得注意的是,细密画《登霄图》则打破了宗教对绘画的禁令。首先,《登霄图》本身就是以宗教题材为创作内容,绘画作品中一般选取先知穆罕默德“登霄”见到真主和各位先知受到“天启”的场景。在《布哈里圣训实录》中收录了先知穆罕默德讲述自己登霄夜的言论:

据艾奈斯·本·马立克(求真主喜悦他)传述,马立克·本·赛阿萨(求真主喜悦他父子俩)说,真主的使者给他讲述了登霄之夜的经过。先知说:“当我在天房矮墙内睡觉时,忽见来了一个人,剖开了我的胸脯”……“随后取出了我的心,接着有人端来了充满信仰的一个金盆,洗我的心,将信仰装入心中,然后又把心装进了腹中。然后给我牵来了一头比骡子小,比驴大的白马。”贾鲁德对艾奈斯说:“艾布·哈姆宰啊!那是布拉格仙马吗?”艾奈斯说:“是的。”先知说:“那个马将足伸到它眼睛能看到的最远处。我骑上了仙马,吉卜利勒天使带着我行。直上到最近的天上,吉卜利勒请求开门,天使问:‘你是谁?他回答:‘吉卜利勒。天使又问:‘同你一起的是谁? 他回答:‘穆罕默德。天使问:‘他是被请上来的吗?他回答:‘是的。天使说:‘欢迎他,他来得真好!天使开了门,我进去时忽见阿丹在里面。吉卜利勒说:‘这是你的祖先阿丹,快给他道赛俩目。我向他道了赛俩目,他回答了赛俩目,然后说:‘欢迎廉洁的儿子,廉洁的先知。吉卜利勒带我上至第二层天……”[2]

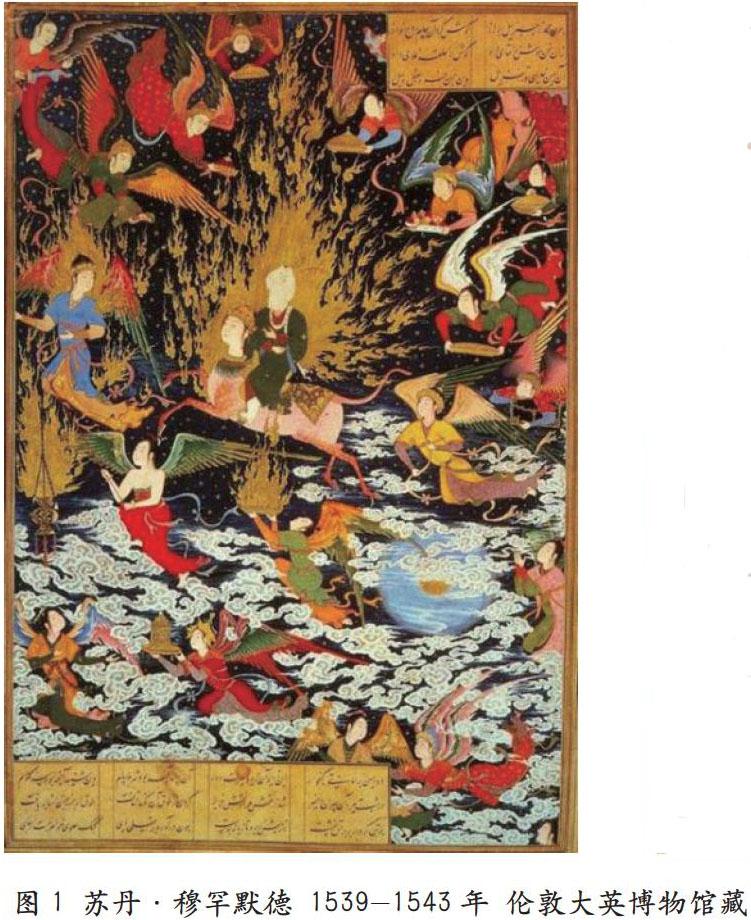

但即使涉及到宗教题材,禁止具象描绘人物的宗教教条还是被一些细密画师们谨记着。伦敦大英博物馆藏《登霄图》(如图1)中,波斯细密画师将骑着天马的先知安排在画面的视觉中心,大天仙为先知引导,先知周围围绕着天使,画中金云飘零,用白线勾勒出金云和光环的流转的轮廓,金色色调绘制的金云和光环的色彩营造出熠熠生辉的纹理质感。我们可以明显地看到绘画中除先知以外的人物的具体面部,并且在其他同样题材的细密画作品中也能见到穆罕默德以白巾蒙面的形象。面部被白巾遮住的先知形象在绘画作品中比比皆是,当然不限于以登霄为题材的细密画。

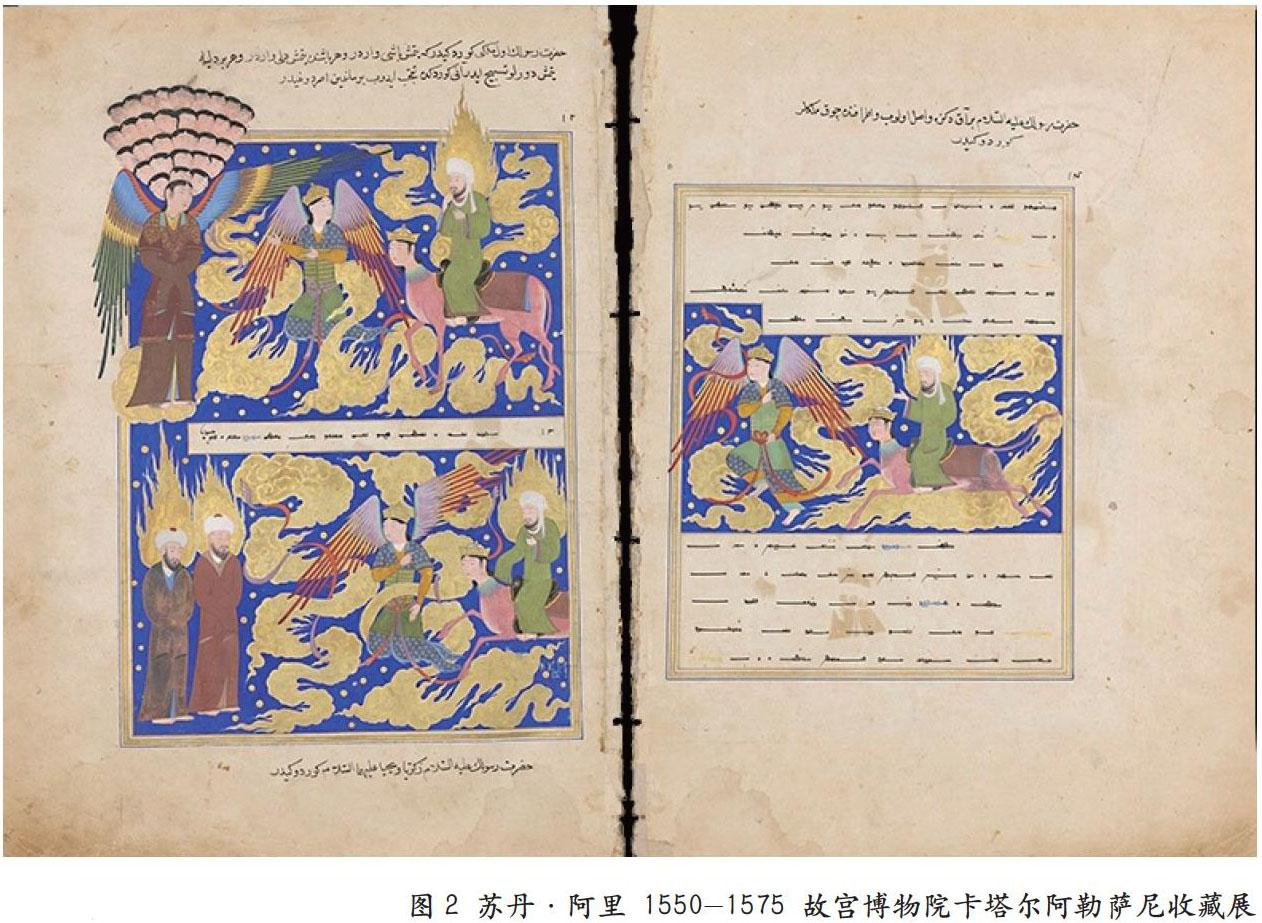

另外更值得关注的是,登霄题材的细密画出现了先知不蒙面的情况,例如北京故宫博物院展出的插图中,先知的形象被具象地描摹出来(如图2),一些作品甚至可以辨识出先知被刻画成东方面孔。若登霄图题材的波斯细密画在创作时代上具有较大差距,我们则可以联系波斯阿巴斯王朝的灭亡②,解释同一题材先知面貌创作的差别。然而伦敦大英博物馆所藏与故宫博物院展出的波斯细密画创作年份皆在阿巴斯王朝的灭亡之后几百年且创作时间相近。

在伊斯兰教教义的约束下,即使现在也很少有表现先知形象的壁画与雕塑作品。然而波斯细密画中存在大量宗教画,“登霄”则是最具代表的题材。可以看出,细密画中的《登霄图》是挣脱教义禁令的代表。

二、波斯细密画发展与宫廷支持

波斯向中国学习建立宫廷画院,在这种体制下孕育了作为书籍插图的细密画艺术形式,细密画具有宫廷艺术的社会属性,细密画师们也都依附于宫廷,领取俸禄,依照皇家意愿和审美趣味为文学作品与宫廷史籍创作插图,本质是宫廷画师为满足宫廷贵族建构民族史诗的需要而创作的艺术形式。相反,这种创作资金和审美趣味都受到宫廷极大的支持、影响的细密画艺术并不在民间流行,民间艺术创作没有为宫廷创作宏大史诗插图的权利与能力,同时民间艺术的创作者不会违背宗教,在民间美术中,基本以几何图案和植物形象为主,依然严格奉行着禁止造像的教条。

细密画自开始就具有宫廷奢侈艺术的属性。伊尔汗王朝的君主命自己的首相拉施特哈马丹尼建立一座文化艺术城,其中包含宫廷画院,这就是波斯第一座宫廷画院。自伊尔汗王朝宫廷画院建立,宫廷贵族扶持绘画艺术成为传统,波斯画家全部为宫廷服务,承担国家文化艺术的建设工作。与中国不同,不存在文人画家,他们几乎是国家艺术的垄断者。重要城市建立起宫廷画院,文化活动越来越丰富,不仅形成了不同的细密画风格,也促进了文学与艺术的繁荣。因此,宫廷画院的建立在波斯艺术史中也具有重要意义。

波斯细密画的发展也要归功于统治者,统治者积极与其他民族交流,各个阶段的波斯细密画都存在着中国绘画艺术与书法艺术的影子。而将中国笔墨技法融入绘画艺术的现象也首见于波斯绘画。以历朝宫廷都进行绘制的《列王纪》为代表,其几次绘制皆由宫廷统治者直接负责。设拉子画院第四次绘制的《列王纪》首次将书法艺术与细密画结合起来,此后,书法与插图的结合成为波斯细密画的主要特征,这样与细密画本身作为书籍插图的本质相契合,波斯的书法艺术更增加了细密画的文学趣味和欣赏价值。

伊斯兰教成为社会一致尊奉的宗教之前,倭马亚王朝统治者并不在意《圣训》对造像绘画的禁止,并且一直到阿巴斯王朝的巴格达画派,波斯美术以及建筑壁画都受到了拜占庭风格的影响,富丽堂皇的宫殿常出现拜占庭镶嵌画中人物、动物造型。绘画上,波斯人自接触中国工笔画以后,细密画的内容与形式发生改变,画师们开始突破宗教限制。到了萨法维王朝注重弘扬本民族传统文化艺术,施行了一系列相应的文化举措,这一时期的波斯细密画完全形成本民族的风格,超越外来文化的强势影响,至此波斯细密画开始摆脱外来文化,在发展中逐渐形成带有民族性的绘画,成为波斯细密画真正成熟并走向辉煌的标志。因此,这些宫廷图像虽然与伊斯兰教的禁忌冲突,但却满足了统治者对艺术的需求,并一致被后代历朝统治者强化民族传统审美之路抛弃。

三、波斯细密画发展的复杂性

13世纪中国艺术传入波斯,波斯细密画中明显地表现了中西艺术的交流与融合,然而追溯到中国汉唐时期,这种文化交流活动已经出现了。

公元前119年,张骞再次出使西域,中国开始与波斯建立直接联系。《史记·大宛列传》记载:“安息王密特里达提二世令两万骑迎汉使于波斯东界,随后遣使中国。”波斯也重视与中国的交往,在南北朝时期,萨珊波斯使节出使中国十余次。

唐初,阿拉伯帝国的崛起给波斯萨珊王朝形成威胁,萨珊波斯君主多次遣使来华求援。波斯亡国后,波斯王子受到唐室的庇护,并被封为波斯王,后来终身居于长安。唐朝盛世使来华的波斯人“安居不欲归”,晚唐诗人李珣则是波斯后裔。伴随着密切的贸易交流,波斯文化也开始流传至中国,“三夷教”(祆教、摩尼教、景教)皆由波斯人带入中国,摩尼教和景教更是在唐朝传入,摩尼教的影响巨大,甚至成为唐宋时期回鹘王国的国教。

“根据对汉唐墓葬壁画的分析,汉唐墓葬壁画主要表现为外域图像的逐渐进入……丝绸之路沿线中的墓葬壁画中,也有不少祆教以及各民族文化图像的元素体现。”许多祆教的历史宗祠、墓葬遗迹的出现都证明了波斯地区与中原文化的交流,这为后世中原艺术传入波斯奠定了历史基础。

在新疆、山西、陕西等地皆有发现祆教墓葬。祆教是中古时代传入中国的有较大影响的宗教之一。中古时期入居中国的祆教徒大多是粟特人,中国史籍习称昭武九姓,在敦煌长城烽燧下发现的粟特人古信札中确认了祆教早在公元4世纪就由粟特人传入了我国。从我国的东汉时期至宋代,擅长经商的粟特人往来于丝绸之路的干线上,是中世纪东西方贸易的主要途径。粟特人的商团队伍成群结队地东来中国贸易,有许多人就逐渐在经商之地留居下来。

在南北朝到唐朝时期,沿丝绸之路及周边的于阗、楼兰、高昌、敦煌、武威、长安、洛阳等大小城市形成一个个移民聚落。例如关于古于阗有祆教在文献中有明确记载,《新唐书》221卷上《西域传上》中记载:“于阗,或曰瞿萨旦那,亦曰涣那,曰屈丹,北狄曰于遁,诸胡曰豁旦。距京师九千七百里,瓜州赢四千里,并有汉戎庐、杆弥、渠勒、皮山五国故地。其居曰西山城,胜兵四千人。有玉河,国人夜视月光盛处必得美玉。王居绘室。俗机巧,言迂大,喜事神、浮屠法,然貌恭谨,相见皆跪。以木为笔,玉为印,凡得问遗书,戴于首乃发之。自汉武帝以来,中国诏书符节,其王传以相授。人喜歌舞,工纺绩。”河南开封的两处位置明确的遗迹分别是右掖门祆祠和城北祆祠。孟元老的《东京梦华录》卷三记载:“大内西去右掖门祆教”。张邦基在《墨庄漫录》卷四记载:“东京城北有祆庙。祆神本出西域,盖胡神也。与大秦穆护同入中国,俗似火神祠之。”在这些地方也都发现了祆教祠的遗迹。

他们在从事贸易的同时,还在欧亚内陆扮演着传播多元文化和多种宗教的角色,对中西文化的沟通、交流起过重要的作用。他们的经商活动促进了东西方的经济交往和文化交流,在东方文明与西方文明之间搭起了一座桥梁。张彦远在《历代名画记》中赞誉曹仲达的“湿衣贴体”的畫风,但张彦远也记载了曹仲达入中之前本是来自中亚曹国的粟特人,《历代名画记》卷八中“曹仲达,本曹国人也,北齐最称工,能画梵像,官至朝散大夫”,然而虽是自外域入中原,但“曹家样”独树一帜的艺术风格与壁画作品遗迹一直是中国美术历史的瑰宝。

在20世纪20年代至21世纪初,中国境内就已出土了7座粟特人的墓葬,当中安阳出土的石棺床、石画像,陕西出土的安迦墓、史君墓,山西大同发现的虞弘墓构成了中国内粟特人的墓葬艺术圈,这些都明显地证明了中国和中亚及波斯之间的艺术交流。在这些墓室壁画上具有波斯风格,“虞弘墓和益都画像石的图像风格主题清楚,内容简单,布局简易疏朗,可能源于波斯岩雕和银盘常见的布局,可称之为‘仿波斯风格”。在虞弘墓石棺刻有祆教祭司的形象,祭司为人首鸟身,这种图像组合的形式则是祆教的特征之一。中国佛教的石窟当中可见祆教元素,同时延续了中亚的风格与中国地区的特色。

12世纪末,阿巴斯王朝的巴格达是古希腊的移民城市,统治者远征拜占庭带来希腊风格的融入,波斯细密画以伊斯兰风格动植物纹样,装饰性极强的抽象几图案为表现方式。13至16世纪蒙古人建立新的政权,英国学者劳伦斯·比尼恩曾说:“蒙古人在征服波斯的时候,就已经统治中国,他们带着中国艺术家一同征战。”[3]“巴格达画派”的复兴又体现了波斯细密画在多元文化中对本土文化的隔代传承。到帖木儿王朝与萨法维王朝,宫廷贵族对“中国风”的推崇,画师们不断接受中国绘画艺术的技法与风格,成熟的中国宫廷画院体制也被波斯引进效仿,波斯的宫廷画院体制下孕育了作为书籍插图的细密画艺术形式。

通过梳理波斯细密画的发展阶段可以看出,波斯细密画是在多民族艺术传统影响的环境下形成与成熟的,民族融合也是促使造像禁令瓦解的原因。

“伊斯兰教传播到波斯和中亚以前,这里曾是琐罗亚斯德教、摩尼教、马兹达克教、基督教聂斯托利派、佛教、道教、萨满教、印度教以及希腊哲学等的汇合之地,有着丰富的根植于当地文化的精神养料。”[4]305古代波斯宗教复杂,在波斯被阿拉伯帝国征服后,伊斯兰教逐步成为主要信仰。

摩尼教在公元3世纪时曾一度成为了兴起于巴比伦的世界性宗教。摩尼教极其注重典籍的装帧,配以优雅的书法抄写。摩尼教徒跟随摩尼继承书籍插图和装饰的传统,用来辅助教义的阐释,摩尼教绘画喜好“纯色”的特点后来在波斯细密画的不断发展中继承了下来。萨迪基·贝格所著的《绘画原则》在肖像绘制时要求:“如果你想要绘制肖像,那么造物主就是你的老师。仅靠模仿前人去画,只是无用的尝试,还有摩尼和贝赫扎德在前,谁都无法超越他们的完美。”[5]

传说摩尼教的创始人摩尼从中国学习了高超的绘画艺术,他制作了带有插图的经书因此被认为是波斯绘画的创始人。波斯文学史上最伟大的诗人菲尔多西在史诗 《列王纪》中叙述了摩尼的画技:

有一个人到来,他能说会道,是位举世无双的画家,技艺高超。他精于绘画,有高深的造诣,他誉满宇内,名字叫摩尼。他不仅是丹青高手,而且自称是教长,自称比创造宗教的其他教长更强。摩尼来自中国,求见沙普尔国王,说请沙普尔国王接见我这教长。[6]

《列王纪》中记录的摩尼是一位来自中国的出色的画家,这里指摩尼曾从中国学习了绘画艺术。因为波斯人普遍认为中国人善画,故人们认为摩尼是中国人。

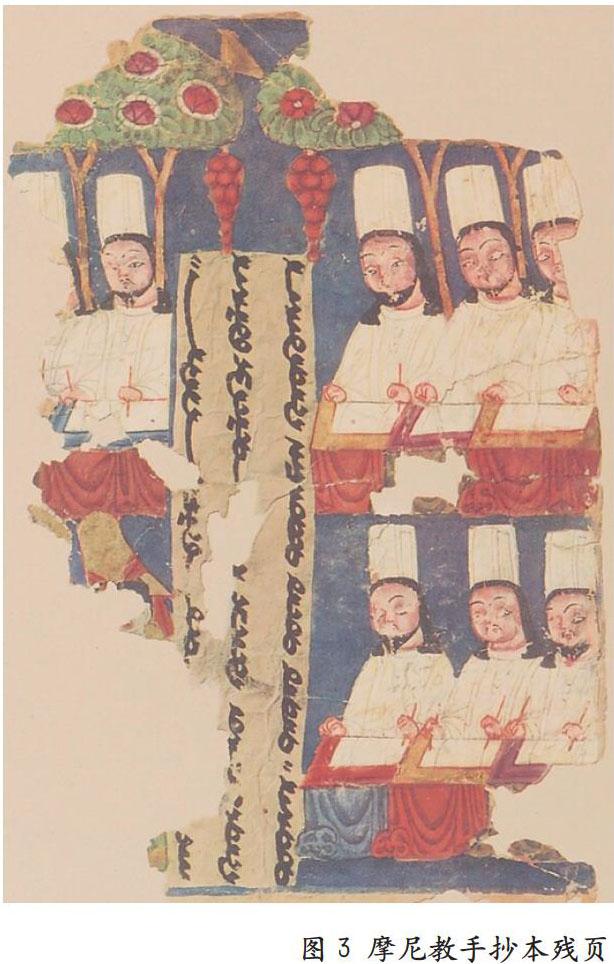

在吐鲁番高昌故城遗址的藏书室发现的摩尼教残余的绢画和纸画以及千佛洞壁画《三干树》中也可以从人物面部、身体姿态、衣饰线条的勾画中辨认出中国中原的人物绘画特征。德国考古学家阿尔伯特·冯·勒·柯克在高昌古城遗址考古发掘出土的摩尼教手抄版本残页是典型的摩尼教细密画,现保存于柏林国立博物馆。其中一幅图中身穿白衣、头戴白高帽坐成两排的回鹘书记员正在誊抄摩尼教经书(如图3),细密画残页出自回鹘画家之笔,与新疆吐鲁番出土的壁画残片(如图4)中的人物十分相似,身着摩尼教教服白衣白冠,都具有长发小嘴、脸颊丰满、鼻子细长、眼如杏仁、眉若弯弓的特点。

波斯细密画是在多宗教共同滋养的环境中形成的,通常一幅绘画作品中存在多个宗教的影子。“7世纪开始中亚艺术中心逐渐转移到现今的吐鲁番地带,直到公元11世纪吐鲁番是中亚艺术的发源地,从另一个方向滋养着伊斯兰—伊朗艺术。”[7]波斯细密画在画伊斯兰教先知的形象时,人物头部周围有火焰一样的光环。在高昌古遗址壁画中也有发现摩尼像头部也画有光环,波斯细密画的这一特点则是由摩尼教绘画传统和波斯的祆教火焰崇拜相结合而产生。

摩尼教作为世界性宗教,其教义中吸收了琐罗亚斯德教、犹太教和基督教的一些观念,当摩尼教传播到东方时,佛教的一些观念也被融合进去,摩尼教绘画范式中存在佛教艺术的影响。在《登宵之路》插图中大天仙吉卜利里占据着中心区域,在上图中充当起站在左边的巨型颂赞天仙与先知穆罕默德之间的视觉和概念,在下图中,位于叶哈雅和其父宰凯里雅这两位在伊斯兰教和基督教中都受人尊敬的人物与先知穆罕默德之间。画家点明这两个场景都出现在第二层天内,通过左侧的蓝天小道将两幅图像的区域连接起来。画中穆圣的坐骑和给穆圣带路的大天仙吉卜利里都是戴冠冕的女性。这两位女性的脸部特点及周围的金云光环都具有明显的敦煌飞天的特征,“而天仙吉卜利里头顶冠冕正是佛教艺术装饰”[8]。

“当伊斯兰教以武力征服的方式传播到这块地方时,它不可能取代这些宗教的影响而完全以自己的教义主宰皈依者的心灵……这些宗教的思想也或多或少地影响了伊斯兰教。”[4]305各宗教教徒带着他们原有的信仰皈依伊斯兰教,也将其他宗教的观念带给了伊斯兰教。宗教的复杂性体现在文化艺术作品,这些作品的背后也保留了波斯传统的观念。

四、结语

伊斯兰世界普遍遵循的禁止涉及宗教、禁止描绘人物形象的教义,在波斯细密画艺术中受到颠覆。导致这种艺术突破宗教约束的现象原因是综合的、复杂的,是多方“合力的作用”。阿拉伯偶像崇拜传统被根除的目的、统治者对文化艺术的需求、多民族汇集融合的复杂性、伊斯兰艺术对外来民族艺术的包容都促使波斯细密画对宗教禁忌的违背,这个现象充分地展现出伊斯兰艺术发展的复杂与矛盾,这一现象背后或许还存在其他的“作用力”,有待发现探究。波斯细密画在其他民族艺术的传播与波斯民族自我意识双重作用下,画作中出现了外来文化内在意味的变异现象,波斯细密画独特的构图与色彩偏好背后是民族自我意识的体现。这种现象是跨文化传播过程中,文化接受方基于坚守本民族艺术理解传统与根深蒂固的宗教信仰和思想观念的作用。不仅是古波斯,当今全球经济一体化快速发展的时代,信息共享的平台更广,技术更先进,艺术传播媒介不断更新,世界文化艺术交流融合正处于新格局,跨文化传播已成为广泛涉及各个社会领域的一种社会行为。因此对于波斯细密畫的发展历史中艺术融合与意味变异现象的研究,有利于铸牢中华民族共同体意识,对于提高中华民族精神文化在世界文化之林中的地位具有一定意义,更要重视把握各民族艺术传播过程中传播与接受规律,为本民族文化走向世界提供有价值的经验。

注释:

①被伊斯兰教逊尼派奉为圣书的六本,其中《布哈里圣训实录》《穆斯林圣训实录》统称“两真本”。

②1258年,波斯阿巴斯王朝灭亡,艺术作品描绘人物、动物的禁忌有所松懈,帖木儿王朝时期附属于文学的细密画也得以发展。但仍要求创作内容与宗教无关。

参考文献:

[1]雷传翼.伊斯兰教中有关禁止造像绘画问题的讨论[J].北大中东研究,2018(1):3-37.

[2]布哈里,辑录.布哈里圣训实录全集:第2卷[M].祁学义,译.北京:宗教文化出版社,2008:392.

[3]比尼恩.亚洲艺术中人的精神[M].孙乃修,译.辽宁:辽宁人民出版社,1988:77.

[4]金宜久,主编.伊斯兰教史[M].南京:江苏人民出版社,2006.

[5]贾斐.波斯绘画理论经典——《绘画原则》译释[J].西域研究,2019(1):104-118,156.

[6]菲尔多西.列王纪全集:四[M].张鸿年,宋丕方,译.长沙:湖南人民出版社,2001:679-681.

[7]穆宏燕.摩尼教绘画艺术对伊斯兰细密画发展的影响[J].世界宗教文化,2015(4):73-77.

[8]穆宏燕.从细密画看伊朗文化的顽强性[J].东疆学刊,2002(1):101-107.

作者简介:刘博文,东南大学艺术学院硕士研究生。研究方向:艺术学理论,艺术史。

编辑:高瑾