互联网使用对中老年人心理健康的影响:异质性特征与作用机制检验

2021-08-11李志光贾仓仓

李志光 贾仓仓

内容提要 促进中老年人心理健康是健康中国战略实施的核心内容。基于中国家庭追踪调查(CFPS)2018年数据,分析了互联网使用对中老年人心理健康的影响。研究发现,在考虑到互联网使用的选择性偏差以后,互联网使用对中老年人改善抑郁和认知具有显著的积极效应,与未使用互联网相比,互联网使用有利于促进中老年人心理健康。异质性分析发现,相较于低龄、女性和城镇中老年人,互联网使用对高龄、男性和农村中老年人心理健康的促进作用更强,即互联网使用有利于缩小不同社会经济地位中老年人群体之间的心理健康差距。而通过作用机制分析发现,增强社会信任是互联网使用促进中老年人心理健康的重要路径。

一、引言与文献综述

人口老龄化是21世纪世界各国社会发展的共同趋势,也是我国全面开启建设社会主义现代化国家的基本国情。“七普”数据显示,2020年我国60岁及以上老年人已达264018766人,老龄化程度为18.70%[1]国家统计局、国务院第七次会国人口普查领导小组办公室:《第七次全国人口普查公报(第五号)》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817181.html。。面对人口结构快速转变和传统家庭结构日渐“小型化”“微型化”,数代同堂、其乐融融的家庭形式逐渐减少,一方面老年人晚年生活和心理健康遭遇新的困境;另一方面蓬勃发展的互联网产业促使越来越多的老年人享受到便捷及时的信息传递和丰富多彩的生活服务,互联网在老年群体中的普及率也迅速提高,2020年我国60岁及以上老年人占我国网民总数的比重是11.2%[2]中国互联网络信息中心:《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm。。利用互联网进行社交沟通、信息搜寻、娱乐体验等线上服务成为老年人安享晚年生活和重新参与社会的一种基本生活需求,也成为我国积极应对人口老龄化和开发老龄人力资源的重要支撑。

然而,从文献梳理中我们可以发现,目前学术界针对该议题的讨论主要集中在两个领域:老年人互联网使用行为的影响因素以及互联网使用如何影响老年人心理健康。并主要是从人口学特征、家庭特征和社会特征等方面去探讨。在人口学特征方面,低龄老年人使用互联网的意愿较强,而高龄老年人接受互联网生活的能力较弱[1]Choi,N.,"Relationship Between Health Service Use and Health Information Technology Use Among Older Adults:Analysis of the US National Health Interview Survey",Journal of Medical Internet Research,2011(2),pp.e33;Berner,J.S.,Rennemark,M.,Jogréus,C.,Berglund,J.,"Factors Associated with Change in Internet Usage of Swedish Older Adults(2004-2010)",Health Informatics Journal,2013(2),pp.152-162.。社会经济地位越高、认知能力越好的老年人使用互联网的可能性也越大。良好的互联网使用体验有助于消除老年人对新技术的恐惧、担忧和焦虑,促使老年人更愿意使用互联网[2]Opalinski,L.,"Older Adults and the Digital Divide:Assessing Results of a Web-Based Survey",Journal of Technology in Human Services,2001(3-4),pp.203-221.。在家庭特征方面,家庭环境、子代数量、居住安排等都是老年人互联网使用行为的影响因素[3]Chung,J.E.,Park,N.,Wang,H.,Fulk,J.,Laughlin,M.M.,"Age Differences in Perceptions of Online Community Participation Among Non-users:An Extension of the Technology Acceptance Model",Computers in Human Behavior,2010(6),pp.1674-1684.,还有学者从可及性的角度出发,提出家中有电脑是影响老年人使用互联网的重要因素[4]Greysen,S.R.,Garcia,C.C.,Sudore,R.L.,Cenzer,I.S.,Covinsky,K.E.,"Functional Impairment and Internet Use Among Older Adults:Implications for Meaningful Use of Patient Portals",JAMA Internal Medicine,2014(7),pp.1188-1190.。在社会特征方面,一般来说朋友圈更大、社会参与程度更高的老年人互联网使用概率更高,维持社交关系网络是老年人使用互联网的主要目的[5]Byun,S.,Ruffini,C.,Mills,J.,Douglas,A.,"Internet Addiction:Metasynthesis of 1996-2006 Quantitative Research",Cyberpsychology and Behavior,2009(2),pp.203-207.。此外,户籍情况也是影响老年人使用互联网的重要因素,与农村户籍老年人相比,城镇户籍老年人使用互联网的概率更高。

也就是说,学者通过对互联网使用与老年人心理健康之间的关系所进行的大量讨论,得到了较为一致的研究结论,即互联网的广泛应用对老年人心理健康确实产生了积极作用。依靠互联网的人机沟通、在线社交、信息分享和休闲娱乐等功能优势,老年人使用互联网能够明显降低心理孤独感、纾解生活压力与抑郁、弱化社会隔离感、改善认知能力、提升主观幸福感与生活满意度。随着时间的推移,互联网使用对老年人心理健康的积极影响是逐渐加深的。Wang等研究发现,认知能力负向调节互联网使用对老年人改善抑郁的积极影响,当通过相同的互联网使用行为来改善抑郁时,具有较高认知能力的老年人受益会减少[6]Wang,J.,Liang,C.Y.,Li,K.Q.,"Impact of Internet Use on Elderly Health:Empirical Study Based on Chinese General Social Survey(CGSS)Data",Healthcare,2020(4),p.482.。

为此本研究将首先把中老年人纳入研究对象。我们认为这将有利于深刻揭示互联网使用与中老年人心理健康之间的关系。其次,本研究试图从人际关系网角度,分析社会信任在互联网使用中对中老年人心理健康的影响及作用,为指导互联网使用改善中老年人心理健康提供理论依据。最后,在健康中国战略背景下考察互联网使用对中老年人心理健康的影响,为推动健康与互联网相融合,发展基于互联网的心理健康服务提供新的经验证据。

二、理论分析与研究假说

1.互联网使用对中老年人心理健康的影响及分析。社会化是贯穿于整个生命历程的价值标准,在特定社会文化背景下,个体通过掌握社会技能、习得社会规范、确立生活目标和认同社会角色等方式,可获得良好的社会适应能力[1]Parsons,T.,"Sociological Theory and Modern Society",American Sociological Review,1968(3),p.446.。中老年人社会化是属于发展社会化和再社会化的范畴,它强调中老年人通过与亲朋邻里、社会环境等之间的交往互动,产生新的价值观适应和促进自我完善。在信息社会,中老年人需通过不断学习新的技能,积极适应新的生产生活方式,促进发展社会化和再社会化的顺利实现。

然而,作为一种新的技能和生活方式,使用互联网有益于中老年人社会融入与再社会化,对改善心理健康有着良好作用。一是互联网凭借及时性、便捷性等优势能够帮助中老年人克服时空障碍维持稳定人际网络,获得增进家庭成员沟通、拉近邻里亲朋关系等情感性支持,以缓解中老年人生活无助感与孤独感。二是互联网使用有利于中老年人社会资本的积累与使用,让中老年人保持或扩大社会联系,减少社会疏离感,提高自我效能感和控制感。三是使用互联网可拓展中老年人对生活娱乐、健康医疗等外界信息的获取,使中老年人更容易获得愉悦感与安全感。由此我们提出假说一:

假说一:在其他条件不变的情况下,互联网使用会促进中老年人心理健康。

鉴于不同类型中老年人互联网使用行为的差异性,我们认为互联网使用对中老年人心理健康的促进效应可能存在异质性。如在年龄方面,随着从低龄向高龄迈进,中老年人将从社会贡献者转化为被社会供养者,此时他们极易滋生孤独、挫败、彷徨与失落等负面情绪;而使用互联网能扩大中老年人的视野,消除中老年人信息搜集壁垒,这将有助于中老年人积极调整心态,寻找晚年人生价值和安享晚年生活。在性别方面,受“男主外女主内”等观念影响,一般男性拥有更多的受教育机会和更广泛的社会关系网络,因此在使用互联网过程中,男性中老年人一般使用更娴熟。在城乡方面,长期的城镇优先发展战略和城市偏向性的政策导向使得城乡在社会经济发展、基础设施建设等诸多方面存在差异。与城镇地区相比,农村地区的产业“空心化”现象更为严重,因外出务工、进城求学等造成的亲人分离,使得农村居民更需依靠互联网来维持与亲属、朋友的交流沟通,以寻求心理慰藉。此外,农村地区交通基础设施、社会娱乐场所等公共物品供给较为匮乏,使得他们可能更依靠互联网提供的社交、娱乐等工具性支持。由此我们提出假说二:

假说二:相较于低龄、女性和城市中老年人,互联网使用对高龄、男性和农村中老年人心理健康的促进作用更强。

2.互联网使用对中老年人心理健康影响的作用机制分析。谈到心理健康必然会涉及信任问题。信任是一种社会关系结构,是宏观层面的系统信任[2]秦明瑞:《大众传播媒体是如何影响社会的?——卢曼系统论视角下的分析》,《社会科学辑刊》2021年第5期。。有学者把信任分为一般信任和基本信任,前者是个人或抽象系统所给予的信任,后者是对其他人的连续性及客观世界的信任[3]董才生:《论吉登斯的信任理论》,《学习与探索》2010年第5期。。还有学者根据个人在社会差序格局中所处的位置,将群体内的信任定义为初级信任,将群体外的信任定义为次级信任。尽管学者对社会信任的认知不尽相同,但社会信任对心理健康的保护性功能是得到普遍验证的[4]Subramanian,S.V.,Kim,D.J.,Kawachi,I.,"Social Trust and Self-Rated Health in US Communities:A Multilevel Analysis",Journal of Urban Health,2003(4 Suppl 1),pp.S21-S34;Rostila,M.,"Social Capital and Health in European Welfare Regimes:A Multilevel Approach",Journal of European Social Policy,2007(3),pp.1-23.,即使用互联网有利于整合、维系人际信任关系网络和社会资本。随着人际交往范畴的扩展,中老年人与外界联系的频率不断增加,进而使其对更多的社会群体产生认同感和信任感[5]王伟同、周佳音:《互联网与社会信任:微观证据与影响机制》,《财贸经济》2019年第10期。。而且互联网使用有益于中老年人群体的信息交流,在网络中个人倾向于听取那些与自己志同道合的人的消息,回避自己不赞同的观点。长此以往,这种选择行为很可能有利于提高中老年人对于社会上其他人的信任水平。基于此我们提出假说三:

假说三:互联网使用可增强社会信任,更是影响中老年人心理健康的重要机制。

三、估计策略、数据来源与说明

(一)估计策略

1.倾向得分匹配。利用倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)法分析互联网使用对中老年人心理健康的影响,可以在以下的处理框架中建模。首先,利用logit、probit模型或非参数估计等获得每位中老年人使用互联网的条件概率,然后进行倾向得分匹配。本研究选择k近邻匹配、卡尺匹配和核匹配三种匹配方法。其次,匹配质量检验。最后,聚焦于互联网使用中老年人的心理健康变化,选择参与者的平均处理效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATT)进行分析,其表达式为:

其中,y1i表示使用互联网的中老年人心理健康状态;y0i表示使用互联网的中老年人(假想状态下)在未使用互联网时的心理健康状态。由于,E(y1i│Di=1)是可以观测的,而E(y0i│Di=1)是无法观测的,是一个反事实,所以需要运用PSM法构造E(y0i│Di=1)的替代指标。此外,本研究还利用PSM法分析了互联网使用对中老年人心理健康影响的年龄差异、性别差异和城乡差异。

2.中介效应模型。运用因果逐步回归法(Causal Steps Approach)分析互联网使用是否通过社会信任从而影响中老年人心理健康,是检验中介效应的基本原理[1]Baron,R.M.,Kenny,D.A.,"The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations",Journal of Personality and Social Psychology,1987(6),pp.1173-1182.,其表达式为:

其中,Healthi表示心理健康;Interneti表示互联网使用(Interneti=0,未使用互联网;Interneti=1,使用互联网);Beliefi表示社会信任;Xki表示控制变量。式(2)用来估计互联网使用影响中老年人心理健康的总效应α1;式(3)用来估计互联网使用对中介要素社会信任的配置效应β1;式(4)用来估计互联网使用对中老年人心理健康的直接效应γ1和中介效应β1*γ′1。鉴于心理健康和社会信任均为有序分类变量,因此采用有序probit模型进行估计,并采用稳健标准误。

(二)数据来源与说明

1.数据来源。本研究数据来源于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2018年数据集。CFPS覆盖我国25个省162个县635个村庄的14798个城乡家庭户,基于研究对象与研究内容的需要,我们将样本确定为2018年已满45岁的中老年人,剔除关键变量缺失值、不适用值等,共获得13719位中老年人样本,其中,处理组样本为4136位,对照组样本为9583位。

2.变量说明。被解释变量是中老年人心理健康,我们利用抑郁和认知来测量。所谓抑郁是根据过去一周消极情绪(感到情绪低落、做任何事都很费劲、睡眠不好、孤独、悲伤难过、生活无法继续)和积极情绪(愉快、生活快乐)的发生频率,回答“几乎没有(不到1天)”“有些时候(1~2天)”“经常有(3~4天)”“大多数时候有(5~7天)”分别赋值0~3(积极情绪则反方向赋值),上述问题得分加总,取值范围是0~24,分值越大表明抑郁越严重。而认知则是通过感觉、记忆、推理和决策等方式,获得信息并进行处理的心理过程,包括记忆力和智力完整性两方面[1]余央央、陈杰:《子女近邻而居,胜于同一屋檐?——居住安排与中国农村老年人认知健康》,《财经研究》2020年第8期。。囿于数据可得性,利用记忆力测量认知,根据CFPS题项“您有多大比例能记住一周内发生在您身上的主要事情”测量,回答“只能记住一点点”“只能记住少数”“能记住一半”“能记住多数”“完全能记住”分别赋值1~5,得分越高表明认知越好。

核心解释变量是互联网使用,是指中老年人利用手机、电脑等现代通信技术进行学习、工作、社交、娱乐等活动的行为,根据CFPS题项“您是否使用移动设备(比如用手机、平板上网)”和“您是否使用电脑上网”两个问题测量互联网使用,如果受访者回答既不使用移动设备上网也不使用电脑上网,则视其未使用互联网并赋值为0,否则视其使用互联网并赋值为1。

机制变量是社会信任。社会信任应既包含熟人信任也包含陌生人信任[2]王珏:《现代社会信任问题的伦理回应》,《中国社会科学》2018年第3期。,根据CFPS题项“对邻居的信任度”和“对陌生人的信任度”从邻里信任和陌生人信任两方面测量社会信任,回答均是从“非常不信任=0”到“非常信任=10”,得分范围是0~10,得分越高代表信任度越好。

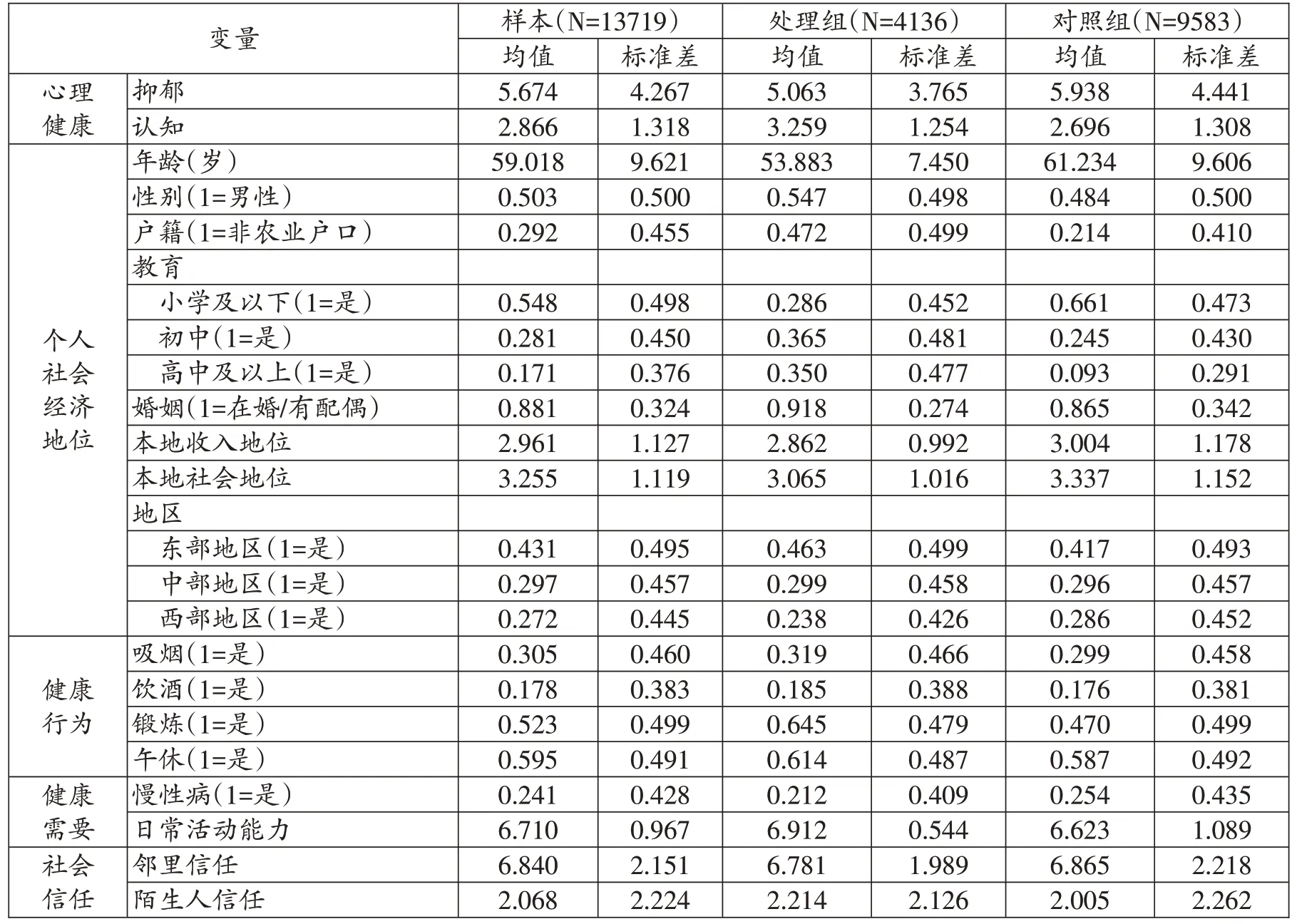

控制变量包括个体社会经济特征(年龄、性别、教育、婚姻、本地收入地位、本地社会地位和地区)、健康行为特征(吸烟、饮酒、锻炼和午休)和健康需要特征(慢性病和日常活动能力)。本地收入地位和本地社会地位均根据受访者主观感受进行打分,“最低”为1,“最高”为5。日常活动能力根据个体对户外活动、进餐、厨房活动、使用公共交通、购物、清洁卫生、洗衣共七项活动的独立完成情况,如果任一项活动能独立完成则赋值为1,否则为0,得分范围是0~7,得分越高说明日常活动能力越好。表1是变量描述性统计。

表1 相关变量的描述性统计

四、实证结果与分析

(一)基准回归分析

1.倾向得分估计。构建一个中老年人互联网使用决策的logit模型,并把同时影响互联网使用和中老年人心理健康的协变量都包含进来,来预测每位中老年人使用互联网的概率,即:

其中,Interneti表示互联网使用虚拟变量,在回归以后对中老年人使用互联网的概率(pr)进行预测;Xki表示所有可能影响互联网使用与中老年人心理健康的协变量。最后,根据上述logit模型,得到表2的回归结果。Pseudo R2值达到0.2588,说明模型拟合度较好。

表2 中老年人互联网使用决策的logit模型估计结果

2.匹配质量检验。图1显示,匹配后处理组与对照组样本的倾向得分具有较大范围重叠,而且绝大多数观察值都在共同取值范围内,说明匹配情况良好。

图1 匹配前(左)和匹配后(后)倾向得分匹配的核密度函数

3.影响效应测算。表3是互联网使用对中老年人心理健康影响的平均处理效应。利用三种匹配方法所得到的平均处理效应保持一致,表明研究结果具有较强稳健性。经过倾向得分匹配的反事实估计,互联网使用显著影响中老年人抑郁、认知,其净效应分别为-0.2966~-0.2854和0.3114~0.3316,说明即使考虑到中老年人互联网使用行为的选择性偏差,互联网所提供的工具性支持和情感性支持等仍会显著改善中老年人心理健康,假说一得到证明。

表3 倾向得分匹配的处理效应

(二)异质性分析

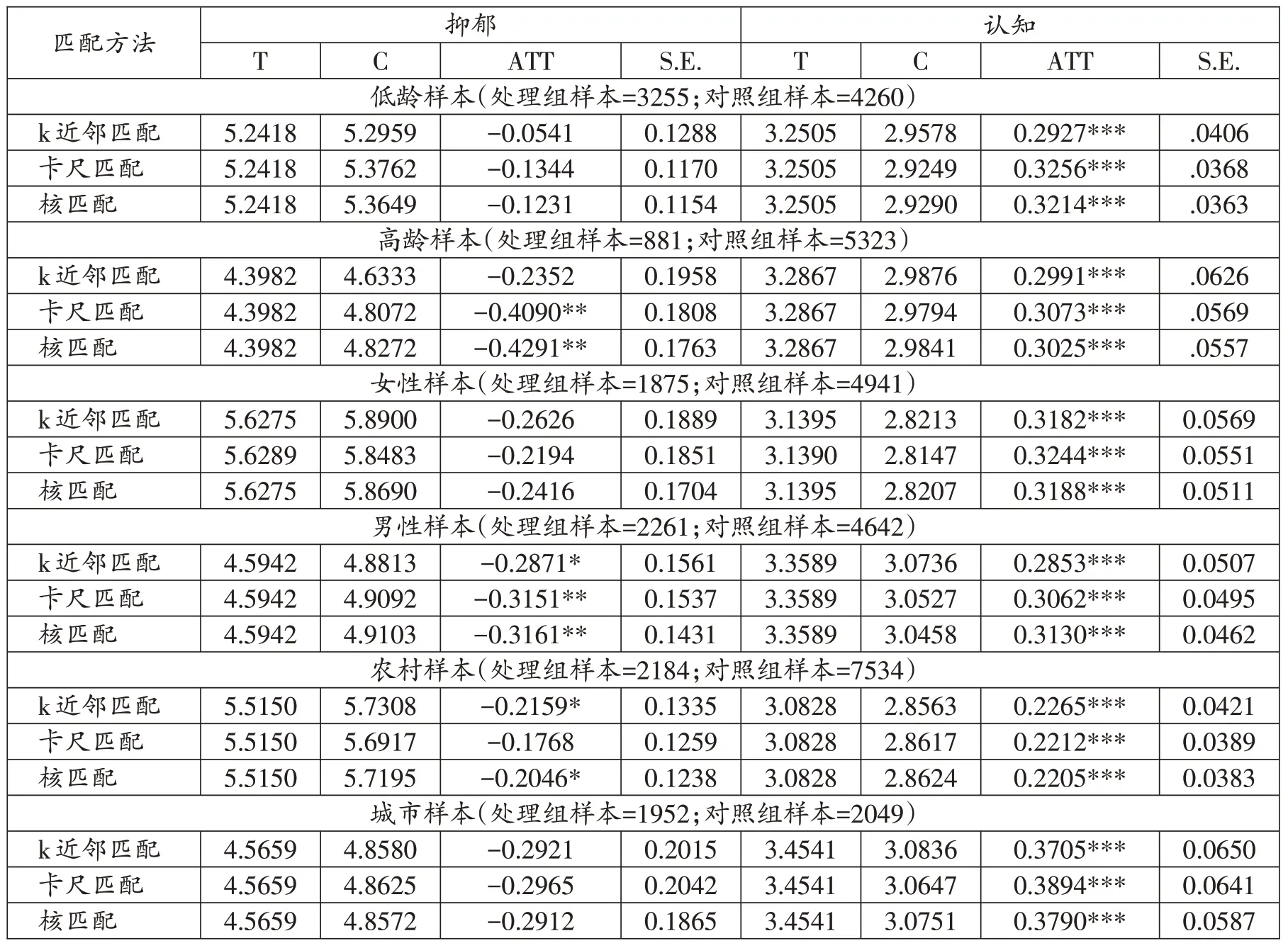

1.年龄异质性分析。根据年龄将样本分为低龄(45~59岁)和高龄(60岁及以上)两个子样本,分析互联网使用对中老年人心理健康影响的年龄差异(见表4)。结果显示,互联网使用对低龄中老年人认知的影响为0.2927~0.3256,对高龄老年人抑郁、认知的影响分别为-0.4291~-0.4090和0.2991~0.3073,即互联网使用对高龄老年人心理健康的促进作用更大。在从低龄向高龄转变过程中,因劳动分工与社会角色的突然中断与丧失等,高龄老年人的失落、孤独等不良情绪快速产生,对于重新融入社会、参与社会的需求也更为强烈,通过使用互联网能够维持稳定的人际关系网络,保持社会联系与获取外界信息。

2.性别异质性分析。根据性别我们将样本分为男性和女性两个子样本,分析互联网使用对中老年人心理健康影响的性别差异(见表4)。结果显示,互联网使用对女性中老年人认知的影响为0.3182~0.3244,对男性中老年人抑郁、认知的影响分别为-0.3161~-0.2871和0.2853~0.3130,互联网使用对男性中老年人心理健康的促进作用更大。鉴于青少年时期接受教育机会的性别差异,男性更有可能获得更好的教育机会和更高的文化水平,其在使用互联网方面存在的障碍较少,并且对良莠不齐的网络信息有着较好的判断与分辨能力,而且“主外”的男性中老年人出于维持社会关系网络的需要也更愿意使用互联网。

3.城乡异质性分析。根据户籍将样本分为农村和城镇两个子样本,分析互联网使用对中老年人心理健康影响的城乡差异(见表4)。结果显示,互联网使用对农村中老年人抑郁、认知的影响分别为-0.2159~-0.2046和0.2205~0.2265,对城镇中老年人认知的影响为0.3705~0.3894,互联网使用对农村中老年人心理健康显得更为重要。亲属外出务工、进城求学等因素导致农村中老年人长期与亲人两地分离,更需依靠互联网维持与家人、亲属、朋友之间的交流沟通。此外,农村地区交通基础设施、公共娱乐场所等公共物品供给相对比较匮乏,农村中老年人更需依靠互联网获取外界信息,积极主动地参与、融入社会。

表4 互联网使用对中老年人心理健康影响的异质性分析

上述分析表明,相比于低龄、女性和城镇中老年人,互联网使用对高龄、男性和农村中老年人心理健康的促进作用更强,假说二得到证明。

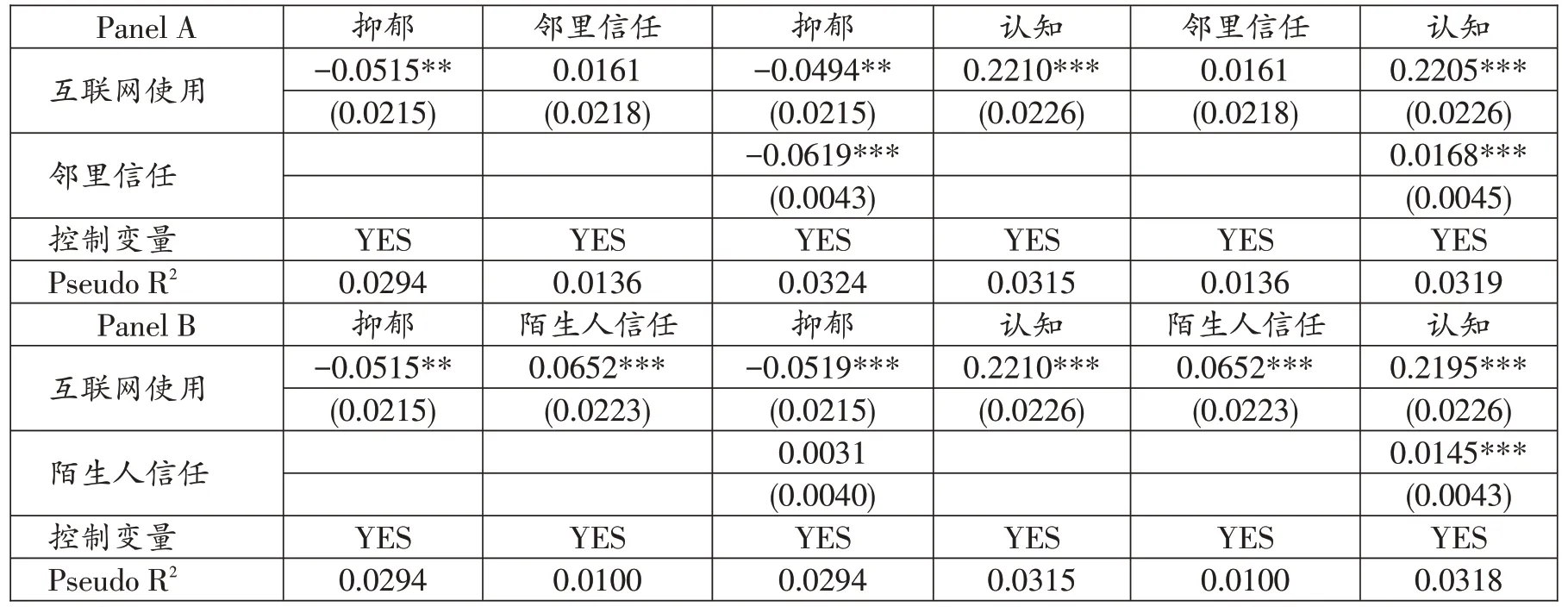

(三)机制分析

表5是互联网使用对中老年人心理健康影响的中介效应检验结果。结果显示,互联网使用对邻里信任的影响为正但不显著,中介效应不明显,即互联网使用能够增强邻里信任从而改善中老年人心理健康这一机制并未得到证实。但互联网使用对陌生人信任的影响显著为正,陌生人信任对抑郁的影响为正但不显著,说明中介效应不明显,即互联网使用能够增强陌生人信任从而改善中老年人抑郁这一机制并未得到证实;陌生人信任对认知的影响显著为正,说明中介效应明显,即互联网使用能够增强中老年人对陌生人信任,提升中老年人认知,这一机制得到了证实。综合上述分析,发现互联网使用通过增强社会信任能够促进中老年人心理健康,假说三得到证明。

表5 基于因果逐步回归检验法的作用机制检验

五、结论与对策建议

促进中老年人心理健康是健康中国战略实施的核心内容,也是积极应对人口老龄化、开发老龄人力资源的重要基础。本研究基于中国家庭追踪调查(CFPS)2018年数据,考察了互联网使用对中老年人心理健康的影响。研究发现:第一,互联网使用对中老年人抑郁、认知的影响效应分别是-0.2966~-0.2854和0.3114~0.3316,互联网使用能改善中老年人心理健康。第二,与低龄、女性和城镇中老年人相比,互联网使用对高龄、男性和农村中老年人心理健康的促进作用更强。第三,通过增强社会信任这一渠道互联网使用能够促进中老年人心理健康。

本研究所获得的政策含义是:一是继续在全国范围内加强互联网基础设施建设,重点优化网络接入环境,充分利用社区宣传、志愿者入户宣传等形式加快互联网在中老年人群体的普及,发挥互联网在中老年人参与社会、融入社会中的优越性。二是得益于数字时代信息的扁平化特征,互联网能较好补偿弱势中老年人信息获取能力不足的困境,为此,政府应该对弱势中老年人使用互联网提供差异化的支持路径,满足其使用互联网进行社交互动、休闲娱乐与学习的需求。三是注重互联网建设质量,加强对网络媒体的管控和监督,积极引导正确的互联网媒介价值行为规范,尽量削弱互联网对社会信任产生负面影响的传导机制。