网络焦点事件何以触发政策终结?

——基于40个案例的模糊集定性比较分析

2021-08-11高新宇王菁娴武永超

高新宇 王菁娴 武永超

内容提要 作为政策运作的组成部分,政策终结被视为政策生命周期中的重要环节。既有的研究主要将政策终结作为议程设置闭环系统的环节进行依附性讲述,忽视了政策终结的独立叙事以及在中国场域的动态阐释。在重新检视政策终结意蕴和话语体系的基础上,运用扎根方法建构出触发政策终结的“E-A-R”理论分析框架,通过对选取的40个触发政策终结的焦点事件进行模糊集定性比较分析(fsQCA)发现:政治组织(精英)行动、媒体行动和事件信念是焦点事件触发政策终结的必要条件;决策者工具性理念会促使源自政策沉淀激活的政策主动终结,政策核心理念冲突会引致迫于压力回应的被动终结政策,深层核心理念冲突会致使焦点事件失灵和政策终结失败;中国场景下的政策终结在触发路径上越来越表现出一种“技术+价值”全面导向,在触发机制上逐渐呈现出由内部创始型向外部创始型转变的趋势。相关研究成果照见了政策终结的应用图景,对深刻理解政策终结内在逻辑具有启发意义。

一、问题的提出

“一个特定政策不会永远活着。”政策终结作为政策生命周期的最后环节,一直以来在政策演进过程中享有非凡地位[1]陈振明:《公共政策分析》,中国人民大学出版社2003年版,第336—340页。。布鲁尔(Brewer)将政策终结阐释为涵盖内外环境影响的一种“必然且必要”的政治行为[2]Brewer,G.D.,"The Policy Sciences Emerge:To Nurture and Structure a Discipline",Policy Sciences,1974,5(3),pp.239-244.,隐含了“一套期望、规则和惯例的终结”,并彰显了某一阶段社会系统内价值倾向和政治理念。因此,探求和检寻政策终结的影响因素和驱动机制,不仅有助于在理论和实践层面提升对政策过程的认识,更有助于窥测驱动公共政策走向终结的内在逻辑。

相关研究指出,政策终结是事件和行动的函数[1]曲纵翔:《公共政策终结:基于“过程”角度的阐释》,《中国行政管理》2017年第11期。。传统的政策终结强调公共政策的内部创始性,而对于政策终结的决策过程却鲜有提及[2]张丽珍:《政策终结议程设置中的社会行动者:现象图景、知识介入及理论修补》,《行政论坛》2019年第5期。。伴随着网络社会的快速发展,“消解中心化”时代已然来临,多主体的网络政治参与愈加活跃,加之以“科技支撑”为基础的社会治理共同体理念的持续深化,互联网等新媒体触发政策终结的焦点事件不断增多(参见后文表1)。这表明,越来越多的外部力量借助网络这一相对稳固的参与空间和活动场域[3]王国华、武晗:《从压力回应到构建共识:焦点事件的政策议程触发机制研究——基于54个焦点事件的定性比较分析》,《公共管理学报》2019年第4期。,开始介入政策终结过程当中,并同政府内部决策者共同开启了终结之窗[4]Hwang,S.J.,"An Exploration of the Diffusion of Policy Termination:The Tepeal of Prevailing Wagelaws by US State Governments",Policy Studies,2019(4),pp.1-15.。

学界对涉及上述驱动机制的相关内容已然进行了一些卓有成效的理论和实践回应。研究基本将焦点事件和行动者寓于“影响因素”和“决策过程”这两大研究主线进行铺展:前一主线如客观因素论[5]Adam,C.,Bauer,M.W.&Knill,C.,"The Termination of Public Organizations:Theoretical Perspectives to Revitalize a Promising Research Area",Public Organization Review,2007,7(3),pp.221-236.、限制因素论[6]Frantz,J.E.,"Reviving and Revising a Termination Model",Policy Sciences,1992,25(2),pp.175-189.、驱动因素论[7]Biller,R.P.,"On Tolerating Policy and Organizational Termination:Some Design Considerations",Policy Sciences,1976,7(2),pp.133-149.等;后一主线如“多源流模型”[8]〔美〕约翰·W.金登:《议程、备选方案与公共政策(第二版)》,丁煌、方兴译,中国人民大学出版社2004年版,第108—110页、第119—123页。、“公共产品终结的过程模型”[9]Kirkpatrick,S.E.,Lester,J.P.&Peterson,M.R.,"The Policy Termination Process:A Conceptual Framework and Application to Revenue Sharing",Review of Policy Research,1999,16(1),pp.209-238.、两阶段决策模式[10]Graddy,E.A.&Ye,K.,"When Do We Just Say No?Policy Termination Decisions in Local Hospital Services",Policy Studies Journal,2008,36(2),pp.219-242.、政策终结“启动-执行-关闭”三阶段模型[11]范绍庆:《公共政策终结决策模式研究——基于关键要素互动过程的视角》,《中国公共政策评论》2016年第1期。等。而网络背景下的研究在沿袭上述主线的基础上展开进一步探讨,基本已揭示出焦点事件和行动的驱动作用和政策终结机制逻辑。但不可避免的是,这些研究在阐释变化中的中国问题上仍有完善空间。一方面,既有研究主要从政策制定的角度切入将政策议程依附于议程设置机制进行叙事[12]刘蕾:《重大突发事件中的慈善捐赠管理制度:焦点事件、注意力分配与政策调适》,《南通大学学报(社会科学版)》2020年第5期。,虽然两者存在较多共性,但仍不免陷入漠视政策终结特性这一尴尬境地。另一方面,以往研究多从理性主义出发,聚焦焦点事件的议题和传播介质等技术特性,在一定程度上忽视了政治价值和意识形态的作用。此外,从实践层面观察,党的十九大以来,伴随着国家治理理念的转变和治理能力的提升,社会行动逐渐由无序的非制度化政治模式向有序的制度化政治参与模式进行过渡,在此背景下,已有的研究可能无法准确解释变动了的社会现实。

有鉴于此,本文以政策终结的原始意涵和话语体系为依归,基于扎根理论尝试构建出网络情景下驱动政策终结的分析框架,在此基础上,选取40个触发政策终结的焦点事件作为分析样本,借助模糊集定性比较分析(fsQCA)尝试描述和阐释驱动政策步入终结的路径组合和内在机制。

二、研究方法与理论框架

(一)研究方法

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)主要基于集合论(set-theory)和布尔运算原理,植根于整体视角和组态思维,以跨案例定量分析为导向,在承认因果复杂性的前提下探究相关变量的逻辑关系和识别多重条件变量的协同效应[1]杜运周、贾良定:《组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路》,《管理世界》2017年第6期。。相较于回归分析等传统计量统计方法而言,定性比较分析具有不可比拟的优势,具体体现在:第一,因果复杂性分析上的敏感性使得QCA在中小样本案例分析中能够有效突破传统定量或定性方法的局限,有效确保结果外部推广效度;第二,能够精准识别出具有等效结果的条件组态,科学解释诱致结果发生的差异化驱动机制和条件间的适配与替代关系;第三,可以利用QCA布尔逻辑的反事实分析来穷尽条件组态所有可能性,拓宽论证的理论维度和效力[2]李蔚、何海兵:《定性比较分析方法的研究逻辑及其应用》,《上海行政学院学报》2015年第5期。。

QCA主要有清晰集定性比较分析(csQCA)、模糊集定性比较分析(fsQCA)和多值定性比较分析(mvQCA)三种具体方法。相较于csQCA和mvQCA仅适用于类别问题的处理局限而言,fsQCA可以通过对0~1之间任意值的处理能够较好解决有关程度抑或部分隶属问题,处理结果更接近和符合现实,故本文采用该方法。本文整体的研究思路如下:(1)利用施特劳斯和卡宾开发的三阶段扎根理论编码技术[3]Strauss,A.L.&Corbin,J.M.,Basics of Qualitative Research:Grounded Theory Procedures and Techniques,London:Sage Publications,1990.对Python软件爬取的案例进行扎根,归纳和筛选出变量指标,在此基础上,建构本研究的理论框架;(2)运用fsQCA方法,通过变量赋值、构建真值表、一致性检验、必要条件检测及条件组合分析等一系列程序计算出焦点事件触发政策终结的路径,在此基础上,深入剖析出政策终结触发机制,对理论框架进行完善修正。

(二)理论框架构建

区别于以往框架构建方式,本文借助扎根理论(grounded theory)来构建焦点事件触发政策终结的分析模型。近年来的研究共识表明,扎根理论应用于案例研究是目前国内案例研究的新趋势[4]范培华、高丽、侯明君:《扎根理论在中国本土管理研究中的运用现状与展望》,《管理学报》2017年第9期。。相较于传统理论框架构建的先入为主,扎根理论力图避免研究者的主观假定[5]贾哲敏:《扎根理论在公共管理研究中的应用:方法与实践》,《中国行政管理》2015年第3期。,基于系统收集和数据分析,对案例进行归纳解释和模型建构。具体操作步骤如下:(1)利用Python软件爬取135个涉及政策终结且事件要素完整的焦点事件文本。(2)开放编码:选取2名专家借助Nvivo11.0软件对爬取的其中130个案例文本逐句独立地分析编码,在进行概念化和范畴化等一系列标准化操作修订之后共捕获“A1意识形态强”等14个副范畴(副范畴的Cohen Kapa隶属度检验K值均≥0.8,处于可接受水平,信度良好)[6]限于文章篇幅,编码未全部列出。若读者对本文的扎根编码有兴趣,可联系作者索取。。(3)轴心式编码:将开放性编码获得的副范畴进行聚类分析和剔重整合,梳理范畴与范畴之间的逻辑关系,提炼出“B1事件信念冲突”等8个主要范畴。(4)选择性编码:借助“故事线”形式寻找出能够概括所有范畴的核心范畴,把核心范畴与其他范畴系统地联结起来,形成轴干(参见图1)。(5)理论饱和度检验(Saturation Test):将预留的5个案例再次导入编码,没有发现新的理论关系和范畴,各范畴内也未发现新的概念,故本文构建的模型趋近于饱和状态。

图1 理论框架

三、研究过程

(一)建立案例库

如前述,本文先期通过“爬虫”搜集2001—2019年间各类型焦点事件135例作为备选库。为确保研究的科学性,本文在选取案例时既严格遵循QCA对案例的数量要求(10到80个)和质量要求(案例的典型性、多样性、全面性)[1]Ragin,C.C.,"Set Relations in Social Research:Evaluating Their Consistency and Coverage",Political Analysis,2006,14(3),pp.291-310.,同时也考虑到政策终结与未终结的不同情形。为解决多样性和全面性问题,从焦点事件两类主要来源——自然灾害和人为事故出发,沿用《国家突发公共事件总体应急预案》的分类标准对案例进行差异化(类别、时间、地点等要素)选取。为提升典型性,选取自然灾害事件时主要以国家减灾委办公室历年发布的“全国十大自然灾害事件”为蓝本,灾难事故选取主要以应急管理部门发布的历年重特大灾难事故报告为依据,公共卫生事件选取以国家卫健卫计部门历年关于突发公共卫生事件通报以及新闻媒体报道为参照,社会安全事件选取主要以国家互联网信息办公室、人民网、新华网等发布的网络舆情热点研究报告为依据。在结合事件类型比例、对应政策终结与否、案例文本内容完整度、事件类型全覆盖、事件时间跨度、QCA数量要求等约束条件之后,剔除95例,最终选择40个符合要求的案例(案例基本情况如表1所示)。

表1 案例库列表

(二)变量赋值

1.政治组织(精英)行动 按照布鲁尔对政策终结是政治环境等外部环境驱动的产物论断的理解,政治精英(包括政府部门的中高级公务员,以及部分准政治组织中的中高级职员等群体)或政治组织的关注和行为是影响且最终能够终结既有政策的重要维度。通常来说,政府层面对政策终结施加影响主要借助政治精英话语行动[1]黄文瀚:《突发公共卫生事件中的舆情引导与社会信任建设研究》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2020年第2期。(如表态)和政治组织的制度行动(如介入)这两种方式进行。政治精英或政治组织采取行动的初衷,一部分是出于适应外部需求采取的主动回应或迫于外部压力采取的被动回应,一部分是来自内部政策学习和评估发出的试探性或释放性信号。在一项政策终结之前,政治组织或政治精英都会对该政策本身或与之相关的政策做出适应性反馈,而这种基于政治价值考量的评价多数具有封闭性和隐匿性,只能外化为行为才能被民众所知晓和理解。韦伯主义和孟式分权观点认为,反馈的效力往往受到层级的几何级影响,即层级越高的组织或领导一旦对某项制度或政策做出明显“厌恶性”反馈,相应立法机构摄于权力效忠的压力,对该项政策的聚焦就会越集中,废止倾向可能越大[2]李贺楼、王郅强:《议题、权力与被颁布政策的走向——基于“政策夭折”现象的分析》,《国家行政学院学报》2018年第1期。。基于上述考虑,本文将1表示为中央层级介入或表态,0.5表示为地方层级介入或表态,0表示未介入或表态(如表2所示,下同)。

表2 条件变量和结果变量的设定

2.媒体行动 媒体行动指的是官方主流媒体(如人民网、新华网等)和民间公众媒体(如微信、微博、知乎等)对焦点事件的相关报道以及追踪跟进等关注行为。公共舆论确定了公共政策的基本范围和方向,焦点事件聚合并最终推动政策终结离不开媒体行动的支持。媒体通过充满艺术性的载体运作将焦点事件所折射的问题和指向的政策进行勾连,或者借助互动将公众对政策的负向情绪进行汇聚放大,以此来推动政策走向终结。在这个过程中,不同媒体由于受焦点事件属性和注意力制约,挑选或关注行为会呈现出明显差异。因此政策决策者在面对浩繁的“议题”时常会根据媒体的影响力进行偏好排序。虽然多数情形下焦点事件会招致官方和民间媒体同时关注,但是鉴于官方媒体作为政府“喉舌”,承担政治传播的角色,其权威性和影响力往往为政策执行者所仰赖,所以其对政策终结的推动力相较于民间媒体更强[3]夏楸、郑建明:《媒体报道、媒体公信力与融资约束》,《中国软科学》2015年第2期。。为便于确值和操作,本文从焦点事件中不同类型的媒体行为出发,将1表示为官方媒体报道或互动,0.5表示为民间媒体报道或互动,0表示无媒体报道或互动。

3.社会组织(精英)行动 区别于政治组织(精英)行动,社会组织(精英)多以参与方式出现在政策终结过程中。虽然不像政治行动者掌握推动政策终结的公权资源,但是社会组织和社会精英(包括企业家等经济精英和专家教授等知识精英)本身也拥有相当的社会资源和地位,凭借自身专业性和社会影响力,一方面能够通过传达和解析民意来为政治终结决策提供智囊指导,另一方面借助舆论造势形成的公共意志压力迫使政治行动者进行注意力聚焦,为政策终结及早动议做足前期助推[1]陶鹏、童星:《纵向府际关系情境下政治注意力演化的理论建构》,《江苏社会科学》2021年第4期。。与政治组织(精英)相似,现实中社会组织(精英)也会采取话语(如公开表态)或具体行动(如上书)两种途径来参与到政策终结过程中。有鉴于社会组织(精英)相对独立性这一特性,所以方式的叠加相较于单一方式而言对政策终结作用力可能会较大些。因此,本文将1表示为社会组织(精英)话语且行为参与,0.5表示社会组织(精英)话语或行为参与,0表示社会组织(精英)无明显行为。

4.公众情感行动 公众情感行动是理解政治传播的重要视角,一般以带有强度的情感表达(公众现实行为也可看作一种情感的表达,尤其在网络焦点事件当中更是如此)方式来作用于政策终结。公众情感和行为的背后是意识形态和道德规范,在公众话语体系中,公众行动会影响政治和社会组织(精英)的注意力分配,提升政策终结议题的优先序。公众对相关焦点事件及其背后指向的政策的情感“集体欢腾”(collective effervescence)形成一种道德的结构性力量,使得目标政策的存续合理性受到质疑挑战,政治行动者作为公共利益代表者受到确保自身合法性这一动机的驱使,往往会重新评估政策的合法合规性,直至做出终结的决策。在这当中,公众对政策终结的情感表达越清晰明确,政治行动者采取终结的可能性就越大。因此,本文在考虑公众情感行动这一变量时,将1表示为明确支持(终结)的情感行动,0.5表示客观中立的情感行动,0表示无明显情感行动。

5.事件信念指向 焦点事件之所以能够成为政策终结的“触发器”,除了事件本身的危害性,更重要的是其造成的巨大的负面社会影响干扰社会稳定和秩序,危害统治者执政形象及合法性[2]徐彪等:《公共危机事件后公众对政府责任感知的形成机制研究》,《公共行政评论》2016年第6期。。究其背后原因,很大程度上是事件内在指向的决策者的信念差异[3]〔美〕萨巴蒂尔、詹金斯-史密斯:《政策变迁与学习:一种倡议联盟途径》,邓征译,北京大学出版社2011年版,第47—53页。。信念的核心内容为意识形态和政治价值规范,依照萨巴蒂尔基于意识形态和政治价值规范冲突程度标准进行分类,可将决策者的信念按照程度从低至高依次划分为工具性理念(对政策工具的选择等表层认知)、政策核心理念(选择偏好、基本策略和基本立场)、深层核心理念(规范性的政治价值、意识形态)。信念层次越高,议题的意识形态和政治价值规范冲突性越强,产生分歧的可能性就越大,从而影响政策终结决定的做出。因此,本文将1表示为工具性理念,0.5表示为政策核心理念,0表示为深层核心理念。

6.事件叠加效应 金登认为,单次发生的焦点事件可能被看成是偶发的,如果类似事件继发,就可能被视为制度的缺失或政策的失误,从而诱发制度终结[4]〔美〕约翰·金登:《议程、备选方案与公共政策》,北京大学出版社2006年版,第98—99、166页。。因为排除特定情形来看,单一事件自身影响力存在局限,如果将其进行迁移与其他相似事件或因素融合归纳,就会产生明显的共同放大效应,形成综合影响力,进而会将特殊政策问题普遍化,对公众既有心理认知模式进行再强化,社会共性情绪与事件共振,极大提升事件的冲击效力,引发政策制定者的注意[5]李伟权、刘雁:《微信舆情叠加效应下群体性事件的预警与阻断问题研究——以广东A市环境群体性事件为例》,《东北大学学报(社会科学版)》2018年第4期。。传播学观点同样指出,新媒体时代,热点事件更迭迅速,同类事件的相继发生,会产生“联想叠加”效应,唤醒受众的集体记忆,有利于将事件热度保温,延长事件在公众视野内的时间,从而促进事件进入政府议程[6]郭小安:《网络舆情联想叠加的基本模式及反思——基于相关案例的综合分析》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2015年第3期。。有鉴于此,本文将1表示为该事件发生前有类似焦点事件发生,0表示为无类似事件发生。

7.政策终结 按照布鲁尔的观点,政策终结指的是公共部门决策者在通过审慎评价后,对某一特定的功能、计划、政策或组织进行终止。通常情形下,政策主体在借助评价获得现行政策效果信息后,必须对政策的去向做出判断和抉择,可能的选择主要有三类:政策补充,即在原有政策不变基础上,增补新的政策;政策修正,即对原有政策中错误的部分进行修订;政策终结,即终结原有政策。三者比较而言,前两种基本保持了旧有政策的存续,而政策终结则意味着旧有政策的消失。从政策生命周期的视角,我们可以将三种情形归结为政策存续和政策终结两种情形,而前者在现实场景下很大程度上与政策终结相对立,可视为政策终结失败的后果表现形式[1]曲纵翔、祁继婷:《政策终结:基于正反联盟的利益冲突及其协调策略》,《中国行政管理》2016年第12期。。有鉴于此,本文将1表示为政策终结成功,将0表示为政策终结失败。

四、实证结果分析

(一)必要条件检测及条件组合分析

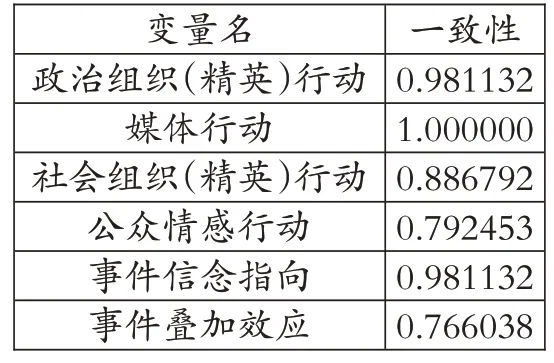

在变量操作化和编码之后,借助fsQCA3.0软件对原始数据进行处理并且构建出真值表,在此基础上,进行单变量必要性检验(如表3所示),通过一致性指标(Consistency)运算结果判断单一条件变量与结果变量是否存在充分关系或必要关系。当一致性指数>0.8时,即可认定为单一条件变量为结果变量的充分条件,该变量的出现能够促使结果变量的发生;当一致性指数>0.9时,即可判定该变量是结果变量的必要条件,条件变量如果不出现,那么结果变量必然不出现。

如表3所示,在6个条件变量中,政治组织(精英)行动、媒体行动、事件信念指向的一致性指标均大于0.9,表明政治组织(精英)行动、媒体行动和事件信念指向这三类变量是促使政策终结结果产生的必要条件。与此同时,社会组织(精英)行动的一致性指标大于0.8,说明了社会组织(精英)行动是导致政策终结的充分条件。而公众情感行动和事件叠加效应两类变量一致性指标均未超过0.8,反映出这些因素无法独立影响政策终结。这也间接表明,公共政策的终结是多种因素的共同交互作用的结果,而非一两个要素能够完全解释[2]Ferry,M.&Bachtler,J.,"Reassessing the Concept of Policy Termination:The Case of Regional Policy in England",Policy Studies,2013,34(3),pp.255-273.。有鉴于此,有必要通过进一步组合分析来具体探讨政策终结的影响机制。

表3 条件变量的必要条件检测

(二)焦点事件触发政策终结的组态路径分析

以一致性≥0.8为筛选条件,运用fsQCA3.0软件对真值表进行标准分析,可得到复杂解、中间解和简单解三种原因组合分析结果。因为复杂解未经过任何简化处理,完整性较好,且可排除与事实情形矛盾的原因组合[3]Legewin,N.,"An Introduction to Applied Data Analysis with Qualitative Comparative Analysis(QCA)",Forum Qualitative Social Research,2013,(3),pp.3595-3640.,故本文选择复杂解作为分析结果(如表4所示)。分析结果显示,每一条件组合一致性与整体一致性均≥0.9,表明每一条件组合都是触发政策终结的充分条件。组合条件的整体覆盖率达到0.867925,意味着组合条件整体结果能够较为全面地覆盖和分析政策终结的触发机制。

表4 条件组合分析

结合单变量必要性分析和三条微观原因路径结果呈现来看,政治组织(精英)行动、媒体行动和事件信念指向作为政策终结的必要条件存在于每条影响路径中,其他解释变量必须以组合的形式与其共同构成触发政策终结的条件。从具体路径上来看,三种原因组合简要勾勒出当前较为普遍的触发模式。以下将具体分析焦点事件如何通过上述三条路径来触发政策终结。

1.政策沉淀激活与政策主动终结 路径2[政治组织(精英)行动*媒体行动*社会组织(精英)行动*事件信念指向*事件叠加效应]表明,当焦点事件切实反映出某一公共政策运行存在缺陷,且该问题与政治价值和意识形态冲突较低,且被官方媒体注意和报道(报道中提及政策的不适应问题),社会组织或社会精英采取明确的抵制或反对行动,较高层级的政治组织(精英)进行行动干预纠正或负向评价表态,政策终止摩擦成本较低,政策诉求易被决策者所接受,就会触发政策终结。这类路径大多集中于灾害类焦点事件,典型的案例有“四川汶川‘5·12’地震灾害”“浙江温州‘7·23’动车追尾事故”“西安‘奥凯’电缆事件”等,这些焦点事件一般所指向的议题意识形态与政治敏感相关性弱,表达的诉求不涉及政治价值的变动而聚焦于政策工具的具体选择,终结梗阻较小,使得决策者更易达成终结共识。

这一路径实现的内在机理在于对政策沉淀的激活。所谓政策沉淀,指的是那些既已存在但并未被政策决策者所关注的潜在议题。囿于问题信息规模、决策系统处理信息的能力以及决策者本身的知识水平,决策组织和个人在进行决策时存在有限理性倾向,政治系统面临“注意力瓶颈”困境,即无法同时处理所有问题,产生注意力分配难题。这在一定程度上意味着,议题只有被决策者所关注并被认为必须处理时才能触发政策议程。在此前提下,焦点事件在媒体“机会之窗”和催化剂的作用下,将关联的议题转化为公众议程,进入决策者视线范围,促使其注意力转移,优先对该议题做出反馈,最终完成对沉淀政策的激活,触发政策终结。这条触发路径带有明显的“主动”色彩,即一旦决策者意识到这一议题的必要性和紧迫性,就会主动积极有效地做出反馈,及时回应关切,与公众主动互动,达成共识,终止相应政策以消除政策冲突或结构性矛盾。例如“西安‘奥凯’电缆事件”发生后,西安市委市政府主要领导第一时间就做出重要批示,随后,市政府及时公布送检结果,西安市副市长鞠躬道歉,陕西省工商局撤销奥凯电缆“陕西省著名商标”称号并对在该著名商标认定时审核不严的相关工作人员进行追责。与此同时,全国多个地铁施工城市全面排查“问题电缆”,国务院启动严厉问责。短短几个月后,国家工商总局即叫停著名商标评选,全国人大常委会法工委就要求有关地方人大常委会对有关著名商标评选的地方性法规予以清理废止。

2.外部压力回应与政策被动终结 路径1[政治组织(精英)行动*媒体行动*公众情感行动*事件信念指向*事件叠加效应]表明,当焦点事件指向的政策与现时执政者或决策者的执政理念和立场相违背或发生冲突,并伴随有类似事件继发,且被官方媒体注意和报道(报道中提及政策的缺陷或对政府的质疑),引发了广泛社会公众线上围观和明确且激烈的情绪表达,决策者迫于外部各方舆论压被动做出政策终结决定。这一触发路径的典型案例有“广东茂名PX事件”“三鹿奶粉事件”“安徽阜阳劣质奶粉事件”等涉及人身健康、经济利益、公共安全等具体权益或权利的事件,且事件大多直接指向公权力使用。借由媒体酝酿发酵的舆情形成一股“压力流”,而相似事件的频发,更让既有的信任和认同不断恶化,加剧了对立和矛盾,给予决策者巨大心理压力。为平息事态,稳定秩序,挽回形象和信任,决策者不得不更改终止旧有议程,启动新议程。这条路径带有明显的“妥协”意味,即议题当事一方基于维护统治合理性的目的,有策略有选择地进行让步以避免冲突或争执,这一点在以“广东茂名PX事件”为代表的邻避类焦点事件中表现得尤为明显,最终的博弈结果即是政府采取取消项目等“权宜之计”来息事宁人。

路径3[政治组织(精英)行动*媒体行动*公众情感行动*社会组织(精英)行动*事件信念指向]表明,焦点事件指向的议题意识形态关联性较强,与现时的社会或政治价值和理念相违背或发生冲突,且被官方媒体注意和报道(报道中提及政策的缺陷),引发了社会公众广泛的围观和明确且激烈的情绪表达,社会组织或社会精英介入表态或采取明确抵制行动,较高层级的政治组织(精英)进行行动干预纠正或负向评价表态,就会触发政策终结。这条路径的典型案例包括“孙志刚事件”“唐慧被劳教事件”“唐福珍自焚事件”等。与路径1相同,这类事件较多指向公权力使用,多由个体略带“悲剧”色彩的非制度性抗争行为引发大规模舆情沸腾,随之将矛盾对准目标政策实行的合理性根基,迫使决策者对政策进行评估和终结,来平息和安抚各方情绪,以此维护决策者的公信力或公共价值偏好。与路径2不同的是,这类焦点事件具有巨大的社会冲击性,往往使得关联政策因“一事”即遭终止。如在被学界称为“违宪审查第一案”的孙志刚事件中,新中国成立以来中国公民首次行使违宪审查建议权的这一令人震惊的举动,使得时任国务院总理温家宝在事发3个月后即签署国务院令,废止了1982年颁布实施20多年的《城市流浪乞讨人员收容遣送制度》。

与路径1不同,这两种路径源自内外部政策理念的冲突。决策内部系统的闭合性和官僚体制的僵化性,使得政策理念的更新学习滞后,不能很好地适应外部社会需求,这意味着,一旦某一焦点事件突然发生,政府在事先没有政策学习的情况下,无法快速与外部社会取得信念一致,做出主动回应。在这种情势下,激化的矛盾只能迫使政府在维护稳定的红线前做出妥协和让步,被动做出回应和改变。

3.意识分歧冲突与政策终结失败 除模糊集定性比较分析显示的三条路径之外,还存在一些特殊的情形,即一些已经具备了相关事件要素和行动者要素的焦点事件,没有触发政策终结,即终结“失败”。焦点事件触发政策终结失败可能源自不同行动者之间就事件存在信念冲突,造成分歧和争议,无法有效达成共识。追溯到具体案例当中,其表现可能有以下两种:

一是焦点事件映射的政策议题存在较大争议,当事双方无法就事态达成一致,也不能说服对方,致使政策终结搁置延缓。例如“河南周口平坟事件”等,这类事件议题多涉及制度规范冲突。所谓制度规范冲突,指的是因制度缺陷致使利益分歧缺乏共识性判断标准而引发的冲突与分歧。由于分歧涉及社会道德准则与伦理观念,只有在具有前提性共识或决策者能够提供完善的、具有公信力的正当性判断依据时,当事双方才能达成一致,而这一过程显然具有长期性,不可能在短期内完成。正如孔德所说,“今天主要的社会困难本质上不是政治性的,而主要是道德性的”。有鉴于此,决策者在处理这类情形时,往往不会贸然做出激进的终止决策,而是进行渐进式的调整,让政策存续。

二是焦点事件的议题具有较强的意识形态冲突性和政治敏感性,触及了决策者的深层核心信仰,可能危及决策者的合法性地位,所以不会被轻易更改废弛。例如“香港占中事件”“香港修例风波”等焦点事件,这类事件议题多涉及意识形态冲突,抽象化的情感与政治性诉求是其主要特征。一般认为,意识形态冲突更多地表现为因信仰不同而产生的对立,若发生在社会内部,会导致不同结构和势力的撕裂,动摇统治者的统治根基,引发大规模的社会动荡。有鉴于此,决策者在处理这类政策议题时,其着眼点并非工具性的政策效率或价值层面的民众情绪,而是更为宏观的政治稳定。决策过程带来的强制度摩擦,决定了其关联政策一般不会被决策者轻易触碰,具有高度的稳定性,除非受到外部非常规力量的干扰(比如战争、政变等),否则较少因外部常规因素的影响而发生改变。

总而言之,无论是制度规范冲突抑或是意识形态冲突,归结起来,都是不同行动者基于焦点事件认知冲突形成的信念冲突问题。信念冲突使得政策终结面临的制度摩擦成本较高,决策者基于“理性人”角色和成本收益评估,不进行政策终结,致使焦点事件触发政策终结失败。

(三)稳健性检验

为了验证分析结果的稳健性,研究遵照主流的处理方式,将一致性门槛值从0.8调高为0.85后,对调整后的数据进行再次分析。对比原有组态能够看出,组态未发生实质性变化,总体解的一致性指数和覆盖率分别微调到0.903874和0.823445,亦没有发生显著变动,据此可以判定分析结果较为稳定可靠。

五、结论与讨论

伴随着网络时代的发展和国家治理能力和治理水平的提升,焦点事件激发行动介入并最终驱动政策终结的情形愈来愈多,政策终结愈加成为一项高度复杂,兼具科学性和艺术性的政治行为。本文从政策终结的意涵出发,基于扎根理论构建了触发政策终结的理论分析框架,并通过对选取的40个焦点事件案例进行模糊集定性比较分析予以现实验证,进而解析出建立在信念基础上的焦点事件触发政策终结的路径与机制。研究发现:一方面,焦点事件能否触发政策终结,受到政治组织(精英)、公共媒体、社会组织(精英)、公众等不同行动者围绕焦点事件互动博弈的影响,最终取决于政策决策者的信念差异。另一方面,不同信念指向会触发不同政策终结模式。决策者的工具性理念冲突会促使源自政策沉淀激活的政策主动终结,政策核心理念冲突会引致迫于压力回应的被动终结政策,深层核心理念冲突则会使焦点事件失灵和政策终结失败。

本文的研究贡献在于:在研究方法上,创新性地借助基于python爬虫的扎根方法和定性比较分析的混合研究方法建构了焦点事件触发政策终结的分析框架,并深度剖解了焦点事件触发政策终结的内在逻辑;在研究视角和内容上,突出强调价值信念要素在政策终结过程中的影响,并系统分析了不同信念类型下的政策终结触发路径和机制,拓宽了网络时代政策终结的话语体系和理论视野。

综合比较不同的政策终结触发路径,可以进一步看出,目前我国的政策终结越来越多地体现出一种价值型导向,即公共政策的终结不是个纯粹的工具性问题,而是一项需要综合考量意识形态、政治价值、工具选择以及多方博弈、构建共识的系统性工程。一旦焦点事件本身折射出的公共议题造成了公共政策与现时组织系统内意识形态和道德规范的矛盾冲突,并借助媒体平台持续扩散和放大风险,冲击了统治合法性根基,政治行动者可能就会“壮士断腕”,根据信念不同对公共政策采取不同的终结模式,以达到调适分歧和迎合公众的目的。

在上述路径下观察焦点事件的政策终结触发机制,不难发现,我国政府对政策终结的触发机制逐渐由先前的内部创始型向外部创始型转变。政策终结逐渐透射出一种外部触发趋向,即在网络高度发达的今天,政治组织(精英)越来越表现出有限理性的趋势,鉴于现实诉求的多元性与管理资源不充分之间的矛盾,政府可能仅能意识到部分政策的问题,对其他现存问题无法发表积极见解和做出有效决策。因此公共政策的变迁终结的发起已不能或者不再简单依靠政治系统或体制为解决纯粹的内部事务而进行驱动,而是越来越依赖政治系统或体制以外的公民和社会组织(精英)以制度化或非制度化行动推动公共政策走向终结。

综合对前文三种触发政策终结的路径分析,可将焦点事件触发政策终结的机制和逻辑概括为:焦点事件表现出的内在或外在属性,借助刺激传导,调动媒体、社会组织(社会精英)和公众的情绪或行动响应,将个体议题成功转化为公共议题,吸引政府注意力发生转向和配置。而组合每条路径的具体分析不难看出,焦点事件能否触发政府议程以及触发程度,均受到来自系统内外不同行动者信念的控制和调节,具体表现出工具性理念与政策主动终结、政策核心理念与政策被动终结、深层核心理念与政策终结失败等三种形式(如图2所示)。

图2 焦点事件触发政策终结逻辑

基于上述讨论,本文得出两方面政策启示:一是政府在进行政策终结决策时,应当重视目标政策的伦理学或价值分析,充分掌握和吸纳相关利益方的价值信念,科学纾解对象政策面临的实际或潜在的价值对抗,在此基础上,视价值差异对其进行类别化处理,做到“精准终结”,以期适应政策终结的“价值型”这一新导向。二是政府应需重新审视和定位在终结议程的决策过程中自身与外部力量的关系。而致力于基于合作伙伴型关系、“人人皆可参与决策”理念的决策共同体建设,将可契合政策终结由内部创始型向外部创始型转变带来的政策终结决策要求。对照现实,党的十九届五中全会提出的“健全基本公共服务体系,完善共建共治共享的社会制度,扎实推动共同富裕和经济社会高质量发展”等理念设计或可看作是在回应上述政策诉求,促使我国政策终结走向科学性的出发点和依归点。

需要强调的是,本文的相关研究仍存在诸多局限:首先是受制于QCA研究方法本身固有的有限多样性问题,在案例收集过程中难以为部分相互矛盾的原因组合找到对应的案例进行佐证解释,后续可借助条件变量或者增加案例总量来进行优化;其次,在案例选择上,受制于选择技术手段局限和既有选择标准偏好模糊等的干扰,选取过程或多或少存在一定缺憾,这类非系统偏误对研究结论的准确性和适用性的影响还需相关研究进一步验证和讨论;最后,在对指标值的操作上,赋值者的主观因素限制和案例数据再处理过程中系统误差对数据的精准性和完整性造成一定程度的损伤,未来或可通过加强赋值者的专业训练和补充一手资料予以改进。