基于标准化降水指数的河南省近45年干旱时空特征分析

2021-08-11商东耀张志红胡程达

商东耀,张志红,岳 元,胡程达,王 琪

(1.中国气象局/河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室,河南 郑州 450003;2.吉林省气象台,吉林 长春 130062;3.吉林省气象科学研究所,吉林 长春 130062)

随着全球气候变化加剧,农业气象灾害问题日益凸显。据统计,由于区域性降水分布不均匀导致干旱频发,我国每年因干旱造成的损失占各种自然灾害的15%以上,每年受旱面积约占各种气象灾害受灾面积的60%[1],华北地区受旱面积达到28%以上[2-3]。相关数据表明,干旱导致粮食直接损失高达100亿kg[5],特别是2014年全国受旱面积达2.27×107hm2、受灾面积1.2×107hm2、绝收面积148.47×104hm2,造成粮食损失2 006万t、直接经济损失910亿元。面对干旱严峻态势,近年来众多学者及相关部门对干旱问题进行了广泛探讨[4]。普遍认为,干旱发生时,会造成植物根系缺水使作物严重减产,并且增加了农业病虫害发生的几率,影响农作物正常生长发育[1]。已有研究表明,干旱的发生与异常的大气环流、地形、人类活动及当地应对干旱的能力有关。以往众多学者利用地表湿润指数[6]、CI指数[7-8]、SPI 指数[9-10]、SAPI指数[11]、Z指数[12]、PDSI指数[13-14]以及其他指数[15]等对中国的干旱特征进行分析,研究从不同角度对中国广大地区的干旱特征进行了探讨,目前研究大多集中在大尺度区域,例如华北地区,但对某个省份地区干旱特征的研究较少。

近几十年,华北地区冬小麦生长季内的极端高温对淮河以北地区的冬小麦生产有明显的负面效应[16],异常高温天气条件使河南省干旱局势更加复杂。2011年9月28日,国务院出台了“关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见”指出河南省是全国传统农业大省,粮食总产量占全国的1/10,冬小麦产量占全国的1/4,有效保障了国家粮食安全[23]。但是近年来,干旱是河南省危害最大、最主要的气象灾害,而且对国家中原经济区的发展构成了严重威胁,因此其旱灾演变的时空规律备受关注。河南省所属气候类型为亚热带季风区,西部有伏牛山脉,北部有太行山山脉,东部和南部有豫东平原和南阳盆地,境内有黄河、淮河,还包括长江和海河流域[17]。在气候上,具有北亚热带向暖温带气候过渡、平原向丘陵山地过渡的2个过渡性特征[2],属于典型的气候脆弱区,以上气候及地理条件增加了河南省干旱的空间差异性。以往研究者对旱灾空间分布侧重于旱灾等级的划分,对旱灾在农业生产的影响以及应对措施较少涉及,前人研究并不能为河南省现代化农业发展提供有针对性的旱灾防控措施。尽管已有学者开展了河南旱灾在时间规律[2-3,6]和空间规律[7-9]的相关研究,但对干旱灾情的持续性、周期特征、空间集聚及演化方面的研究较少涉及。

本文利用河南省45年来45个气象站的逐月降水资料来计算不同季节尺度和年尺度的标准化降水指数(Standardized precipitation index, SPI),分析河南省干旱发生的强度、频率和影响范围的时空变化特征,期望对河南省干旱的变化规律有更明确的认识,旨在为气候变化背景下河南省现代化的农业生产、干旱研究以及防旱减灾影响评估工作提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 资料来源

数据包含了河南省1970—2014年45个气象站的逐月降水数据,站点分布合理(图1),数据来源于中国国家气象局。通过对所用站点的数据进行质量检测,对存在明显错误的数据进行改正,漏测和缺测的数据进行插值处理,数据经过预处理后,能代表本省实际的降水量,能真实反映本省降水的时空分布规律。

图1 河南省气象站点分布Fig.1 Meteorological station in Henan Province

1.2 标准化降水指数

SPI指数表示某时段降水量出现的概率,能够用来监测某个地区月尺度以上的干旱情况[17]。Γ分布可以准确地描述降水量的变化,所以SPI指数采用Γ分布概率来描述降水量,这样可以将偏态分布的降水量进行正态标准化处理,最终用标准化降水累计频率分布来划分干旱等级[18]。干旱等级划分的依据是标准化降水累积频率分布。SPI的计算:

式中,x为某一段时间的降水量,F(x)是计算得到的降水分布概率,a,b,c,d,e,f为Γ分布函数转化为累积概率公式的相关参数,其值分别为a=0.01,b=0.802,c=2.515,d=0.001308,e=0.189269,f=1.432。规定当F(x)>0.5时,S=1;当F(x)≤1时,S=-1。

式中,ε、β、γ分别为Г分布函数的尺度参数。

表1 干旱等级

1.3 干旱评价指标

通过计算干旱发生频率、干旱站次比和干旱强度3个指标来说明河南省近45年以来干旱的时空演变特征及变化规律。

(1)干旱频率(Hi):Hi是某个气象站有降水资料的年份中干旱发生的频率,具体计算为:

(1)

式中,N表示某气象站有降水资料的总年份数,n为该气象站发生干旱的年份数量,下标i表示不同的气象站。

(2)干旱站次比(Hj):Hj表示某区域内发生不同等级干旱的气象站数占该区域内气象站总数的比例。这一指标用来衡量不同年份间干旱影响范围的大小,计算公式为:

(2)

式中,M为目标区域内气象站的总数;m为发生干旱的气象站数量;j表示不同的年份。Hj表示在某一年份中干旱的影响范围及其干旱的严重程度。规定当Hj≥50%时,认为发生了全域性干旱;当33%≤Hj<50%时,为区域性干旱;当25%≤Hj<33%时,为部分区域性干旱;当10%≤Hj<25%时,为局域性干旱;当Hj<10%时,全区域没有明显的干旱发生[17]。

(3)干旱强度(Cij):表示干旱的年平均严重程度,某个气象站的干旱强度可由SPI的绝对值表示,具体的计算公式为:

(3)

式中,SPIi表示发生干旱时SPI的绝对值。规定当Cij<0.5时,干旱强度不明显;当0.5≤Cij<1时,为轻旱;当1≤Cij<1.5时,为中旱;当1.5≤Cij<2时,为重旱;Cij≥2.0时为特旱[17]。下标i表示不同的气象站,j表示不同的年份,m为发生干旱的气象站数量。

2 结果与分析

2.1 河南省近45年年尺度干旱演变特征

2.1.1 年尺度干旱频率演变特征 由河南省45个气象站逐月降水量计算得到年尺度的SPI值,统计各站不同等级干旱出现的频率(图2)。结果表明,河南地区干旱(包括轻旱及以上)发生频率在0~26.67%,全省的平均频率为7.92%。通过分析干旱发生频率的空间分布,发现河南省东部、西南部和西部地区干旱发生频率要高于北部和中部地区,东部地区为8.47%,南部地区为8.21%,西部地区为7.78%,北部和中部地区分别为7.41%,7.61%。不同地区干旱发生的频率为东部>南部>西部>中部>北部。全省不同等级干旱发生的频率变化范围为:轻旱26.67%~8.89%、中旱15.56%~2.22%、重旱11.11%~0%、特旱6.67%~0%。轻旱频率高值区主要出现在东部的商丘地区、驻马店地区、西南部的南阳地区,中部和北部地区轻旱发生的频率相对较低。中旱和重旱频率高值区则主要集中在商丘西部、三门峡西北部及平顶山地区。特旱频率高值区与前三者不同,主要集中发生在河南省东部商丘地区、三门峡西北部地区和郑州-开封一线。

图2 河南省地区干旱频率分布Fig.2 Spatial distribution of drought frequency in Henan Province

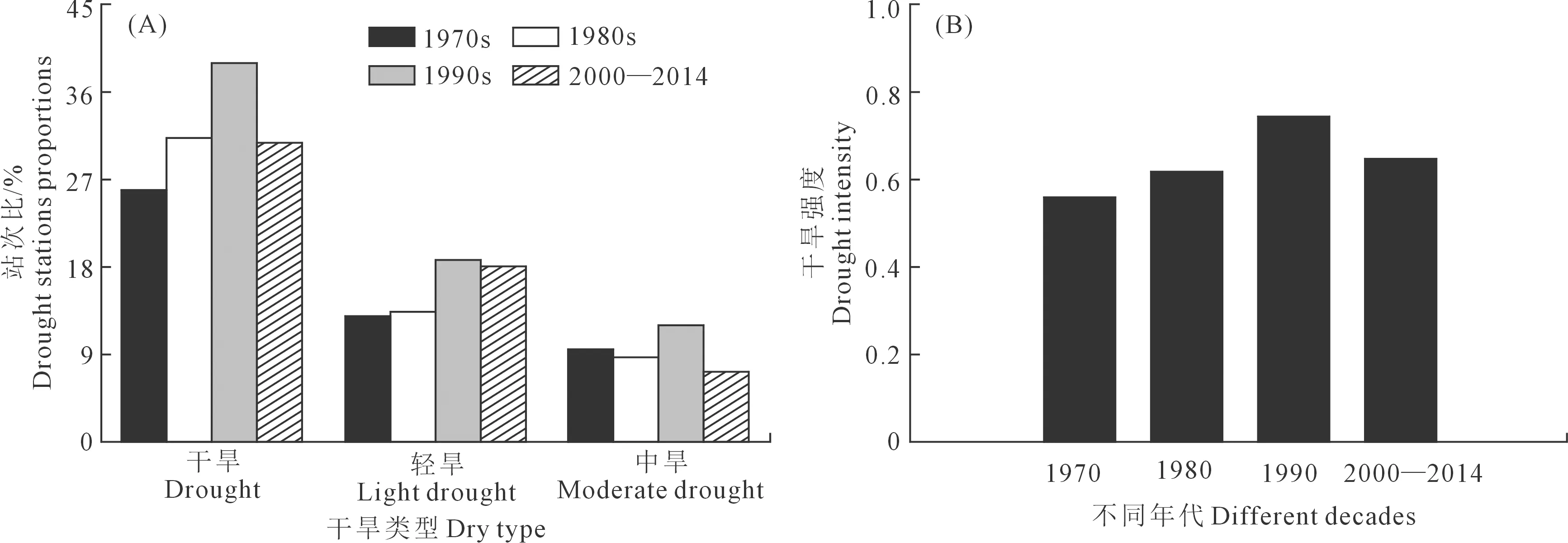

2.1.2 年尺度干旱站次比及强度演变特征 分析河南省干旱影响范围(图3),发现河南省近45年干旱站次比变化范围为0~97.77%。按照干旱影响范围的定义,近45 a中共有12 a无明显干旱发生;发生局域性干旱和部分区域性干旱年份分别为12 a和4 a;站次比大于50%,发生全域性干旱的年份有11 a。综合站次比分析发现,干旱影响范围的演变特征以每10 a为一个周期段。20世纪70 年代的1978年、80年代的1986年、90年代的1997河南地区都发生了全域性的干旱。尤其是2010年以后,全球气候变化愈演愈烈,极端气候事件频发,全域性干旱在河南地区出现的频率明显增加。分析站次比变化的趋势发现,干旱的影响范围在近20年呈逐步扩大的趋势,所以未来河南地区发生全域性干旱的风险依然很高。

分析干旱强度发现(图3),45年来河南省年平均干旱强度波动范围为0~1.51,干旱强度的平均值为0.95。进一步分析逐年干旱强度值发现,有20 a的年平均干旱强度值在1.0以上,达到中旱水平,且多发生在80、90年代。其中19 a干旱强度值为1~1.5,且多数干旱强度值接近1.3。说明从年平均干旱强度上来看,河南地区发生的干旱强度呈微弱的增加趋势,进入90年代以后发生的干旱多为中旱。2000年以后干旱强度有所减弱,但2001年干旱强度是近14年中最高,为1.34,没有达到重旱级别。

图3 河南省近45年干旱发生站次比及强度演变特征Fig.3 Evolution characteristics of drought stations proportions and drought intensity in Henan Province during the last 45 years

根据不同年代之间河南地区站次比(图4A)和干旱强度(图4B)可以得到,不同年代之间干旱、轻旱和中旱站次比都大致表现为先增后降的变化规律。其中干旱站次比表现为:90年代站次比为最高值,70年代站次比出现最低值,90年代以前站次比出现三连增,干旱面积不断扩大,2000—2014年的干旱站次比接近次高值,达到30.8%。分析不同年代之间轻旱、中旱站次比发现,轻旱站次比呈震荡上升的趋势,中旱站次比变化规律与干旱站次比变化趋势一致,并在90年代达到最高值。结合不同年代间干旱强度统计结果发现,随着干旱影响面积的不断变化,河南省45年以来干旱强度也在同步变化,按强度值从大到小依次为90年代、2000年以后、80年代、70年代,依次为0.74、0.65、0.62、0.56。

图4 不同年代间干旱发生站次比和干旱强度的变化Fig.4 Variations of drought stations proportions and drought intensity in different decades

2.2 河南省近45年季节尺度干旱时空演变特征

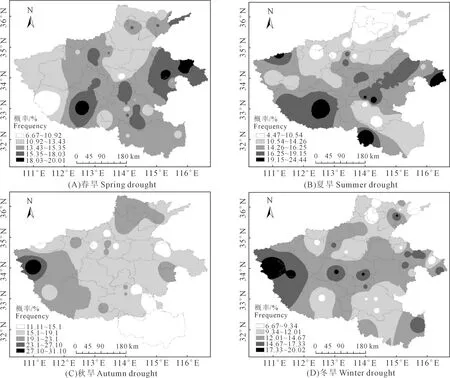

2.2.1 春旱 由河南省春季SPI值发现,春季干旱发生频率变化范围为6.67%~24.44%,全省平均值为14.61% (图5A)。其中河南省商丘东部和南阳市区周边为春旱高发地区,北部地区春季干旱发生频率较低。西部春旱发生概率平均值为13.33%,中部平均值为13.77%,均低于全省平均值,东部地区春旱频率平均值明显高于全省平均水平,为18.27%。

图5 不同季节干旱频率分布Fig.5 Spatial distribution of drought frequency in different seasons

分析河南省春季发生干旱站次比(图6A),其中存在全域性春旱的年份有13 a,存在区域性春旱的年份有4 a,存在部分区域性春旱的年份有1 a,存在局域性春旱的年份有7 a(图7)。同时春旱多出现在80年代和2000年以后,其中1981、2000年和2001年发生的春旱是影响范围最大的3 a。从不同年代看(表2),2000年以后站次比值最高,80年代次之,90年代最低,70年代为次低,不过最低值和次低值大小接近。从春旱站次比时间拟合趋势来看,45 a来站次比呈上升趋势,每10 a上升接近1%。从上述分析可预测河南省春旱影响面积会进一步扩大。

图6 不同季节干旱发生站次比及干旱强度演变特征Fig.6 Evolution characteristics of drought stations proportion and drought intensity in different seasons

图7 不同季节河南省不同干旱程度出现的次数Fig.7 Frequency of different drought types in HenanProvince in different seasons

表2 不同年代间河南省地区季节尺度干旱发生站次比和干旱强度比较

春季干旱强度计算结果如图6A,45年来春季干旱强度的变化范围在0~2.65之间,干旱强度的平均值为0.91。干旱强度曲线的变化与干旱站次比变化趋势基本一致,如发生全域性春旱的 1978、1981、1995年和2000年,4 a的干旱强度均超过1,其中有些年份达到重旱标准。不同年代间春旱强度为2000年以后最强,80年代次之,90年代和70年代分别为最低值和次低值,但是最低值和次低值之间差距不明显。

2.2.2 夏旱 夏季干旱发生频率变化范围为4.44%~24.44%,全省平均值为 14.24%(图5B) 。从夏旱的空间分布来看其影响范围更大,区域频率分布为东部>南部>中部>西部>北部。频率高值区集中出现在河南省周口、商丘西南地区、南阳地区、三门峡西北部和信阳西部地区。东部和西南部地区夏旱发生概率平均值分别为16.29%、15.56%,均高于全省平均值。北部地区夏旱发生频率平均值为9.63%,低于全省平均水平。

夏旱的站次比(图6B)变化范围为0~91.11%,70—80年代站次比震荡上升,90年代初至2010年站次比震荡下降后在2010年前后再次上升,特别是2010年以后,夏旱站次比呈上升趋势。夏旱的年份中,发生区域性干旱的年份最多,有12 a;其次是局域性干旱,有10 a;发生部分区域性和全域性夏旱的年份分别有3 a和8 a(图7)。其中1986,1997,1999年和2014年发生的夏旱对河南省农业危害较大。从不同年代站次比来看(表2),90年代站次比最高,80年代次之,70年代最低,2000年以后为次低,呈现出先增后减的变化。从夏旱站次比时间拟合趋势来看,45年来站次比呈上升趋势,平均每10 a上升为5.5%。

从夏季干旱强度计算结果来看(图6B),夏旱强度波动范围为0~1.79,干旱强度的平均值为0.95。从不同年代之间夏旱强度的结果可以看出,夏旱强度和站次比变化形式基本一致。70~80年代,夏旱强度呈波动性上升;90年代—2010年干旱强度持续下降;2010年至今夏旱强度又开始波动上升,基本处于中旱水平。不同年代之间,90年代夏旱强度最大;2000年以后夏旱强度最轻,70年代和80年代居于中间,且夏旱强度基本无太大差异。夏季干旱强度的年代变化趋势表现为先增强后下降,但下降幅度并不明显。但是2010年以后夏旱的影响范围和干旱强度均表现为增强的态势。

2.2.3 秋旱 秋季干旱频率为11.11%~31.11%,全省平均值为17.53%(图5C)。秋季干旱发生频率高值区主要出现在河南省西部的三门峡,北部新乡和东部周口的部分地区。西部地区秋旱发生频率最高,为21.67%;东部和南部地区秋旱发生频率相近,为16.79%和16.06%,均低于全省平均水平。秋旱站次比变化形式可以细分为两个阶段,70年代初至80年代站次比波动性变化,90年代至今秋旱站次比也为震荡变化,但整体站次比值要高于70年代和80年代。秋旱发生的年份中,主要为全域性和局域性秋旱,发生年份数量分别为12 a和9 a;区域性和部分区域性干旱较少,只有5 a和2 a(图7)。其中1998、2001年和2007年发生的秋旱是影响范围最广的3 a。从不同年代看(表2),2000年至今站次比最高,其后依次为90年代、70年代、80年代。从秋旱站次比时间拟合趋势来看,45 a来秋旱站次比呈上升趋势,速率为平均每10 a上升9.6%,所以预测未来河南省范围内秋旱对农业的影响将持续增强。

从干旱强度来看(图6C),秋旱强度波动范围为0~2.61,干旱强度的平均值为0.69。不同年代之间,秋旱强度和站次比变化趋势相似。从秋季干旱强度序列时间拟合趋势来看,45 a来干旱强度呈增强趋势,但增幅不明显。秋旱强度的峰值出现在2001年。不同年代之间,按秋旱强度值排列为90年代>2000年以后>70年代>80年代。

2.2.4 冬旱 冬季干旱发生频率变化范围为6.67%~20%,全省平均值为12.47%(图5D)。冬旱的空间分布形式与其他季节相比有显著的特点,冬旱高值区影响范围包括河南省三门峡大部分地区,洛阳、安阳东南部地区,西部地区个别气象站冬旱发生概率达到17%以上。东部地区冬旱发生频率平均值为12.84%,高于全省平均值。南部和北部地区冬旱发生频率较低,分别为11.79%,11.11%,低于全省平均水平。

河南省冬季干旱站次比如图6D所示,站次比高值在70年代、80年代、90年代以及2010后都出现过。发生冬旱的年份中,全域性冬旱发生次数最多,有10 a;其次为局域性干旱和区域性干旱都是4 a;发生部分区域性冬旱年份数量较少,只有2 a(图7)。从不同年代冬季干旱情况来看(表2),80年代冬旱站次比最高,90年代次之,2000年至今最低,70年代次低,呈现出先增高后降低的变化形式。冬旱站次比随时间推移呈下降的趋势,平均每10a下降2.95%。

干旱强度计算结果(图6D)表明,冬旱强度波动范围为0~2.51,干旱强度的平均值为0.61。由不同年代之间冬旱强度发现,80年代和90年代干旱强度比较大,分别为0.75,0.73,但2000年以后至今冬旱强度出现下降。虽然近14 a冬旱强度有所下降,但是冬季干旱强度值仍比较大。

3 讨 论

依据河南省年尺度干旱站次比、干旱强度的变化趋势,发现河南省干旱具有明显的周期性,每10 a都会发生至少一次影响范围较大旱灾,且在2010年后干旱强度、干旱站次比有一个增强的趋势。王连喜等[24]依据小波周期分析,得出河南省干旱指数存在准2~6 a的周期变化,这与本文年尺度干旱站次比显示结果一致。从张宇星等[19]的研究结果来看,河南省干旱站次比的线性倾向率为正值,为0.813·10a-1,进一步说明河南干旱发生的范围在进一步扩大,且以区域性干旱和全域性干旱为主。王友贺等[25]的研究表明,在豫北及豫西北地区的年降水量为400~600 mm,在河南省中部的大部分地区及驻马店、信阳地区,年降水量都在600 mm以上,本文研究结果也显示河南省中旱、重旱、特旱主要集中发生在河南省东部商丘、北部濮阳等地区。李谢辉等[26]通过统计河南省1450—1979年水旱灾情发现,豫西、豫北及豫东发生旱灾的年数分别为273、276、254 a,远高于全省的平均值。因此,这些地区依然是抗旱防灾的重点地区。

通过计算SPI指数可以看出河南地区的异常降水是各地区干旱频率、干旱强度不一致的重要原因。另外王友贺等[25]研究发现河南省近45 a降水量表现为上升-下降-上升-下降波动变化特征,这与本文年尺度干旱时空变化规律一致。2011年和2014年河南省都发生了重大旱情,对河南省粮食安全产生了极大的负面影响,本文研究结果也证实了这两年发生的重大旱情。河南省属亚热带至暖温带,湿润至半湿润过渡地带,是明显的季风气候区,年平均降水量约为760.2 mm,信阳、驻马店及黄河附近地区降水较多[20],所以这些地区面临干旱的风险相对较小。李治国等[27]依据专业化指数研究表明河南省旱灾受灾、成灾平均区位商表现出东南向西北增高的趋势,河南省的西北部、北部地区的区位商明显高于其他地区。但是河南省东部和西南部的南阳地区作为河南省的粮食主产区,也是旱灾发生的高风险地区。面对旱灾,有关部门应采取有力措施,以应对未来气候变化不断加剧且更加频繁的干旱灾害对该地区农业生产的影响。虽然部分区域干旱发生的频率及强度低于全省平均水平,但从全省近45 a干旱站次比来看,干旱影响的范围具有明显的不确定性,所以应从全省不同区域开展积极且有针对性的抗旱工作。

从春季干旱站次比、干旱强度来看,河南省春旱影响面积有扩大的趋势且春旱强度也随之增强。王志伟等[12]研究结果与本文类似,发现我国北方地区(包括河南全境)春季干旱范围有逐步扩大的趋势,线性变化趋势为0.22,高于夏秋两季。春季发生干旱对农业生产影响极大,不仅会对越冬作物返青后的正常生长带来危害,弱化发芽势,延迟果树的发芽时间,还会导致春播作物不出苗[21],严重时导致作物死亡。因此要继续做好抗旱的相关工作,如采取坐水种、地膜覆盖、选择抗旱品种等有效抗旱保苗措施。经济条件好的地区还可采取漫水灌溉,以减轻春季干旱对农业生产带来的负面影响。

河南省夏季干旱主要发生在周口、信阳西南部山区、三门峡西北部及南阳市周边等地区,且主要发生区域性干旱和局域性干旱。夏旱站次比结果表明,2010年以后夏季发生干旱的范围及强度有明显扩大的趋势。当夏季出现旱情时,会导致土壤墒情迅速变差,玉米等作物因供水不足,直接影响作物生殖生长,部分作物长势矮小,叶片枯黄,影响植株抽穗、开花、授粉等生理过程。如果夏旱持续的时间比较长,会造成植株成片死亡,进而造成绝产绝收。面对夏旱,在加强旱情监测的同时,还要积极采取抗旱措施:一是天气条件允许的条件下,及时开展人工增雨作业;二是加强气象监测,密切监视夏旱发展,及时加大财政投入,降低旱情对农业生产的影响;三是叶面喷施抗旱制剂,提高农作物的耐旱性;四是加强水库调度,保障农业用水供应;五是有条件的地方采取灌溉补充土壤水分,重旱区农民可以用田间机井抽水沟灌方式抗旱;六是做好农业保险等风险转移与灾害救助的各项准备工作,尽可能地减少农民的损失[21]。

河南省秋季发生旱灾的区域主要集中在周口、三门峡、鹤壁、濮阳等地区。王友贺等[25]通过研究近45 a河南省四季平均降水量多年变化趋势,发现河南省秋季大部分地区降水以减少趋势为主,主要降水减少区域为南阳、信阳、驻马店,减幅一般为10~20 mm·10a-1,但商丘和安阳两地区降水有增多趋势,增幅为1~5 mm·10a-1。但本文研究结果显示,豫东南三地区在秋季并没有明显旱灾的发生,反而商丘和濮阳有局部旱情出现,这说明降水在一定范围内的减少或增多,并没有明显改变当地的土壤墒情,考虑到气候变化的长期性,这些地区防旱抗灾依然不能忽视。秋季是农作物成熟收获的关键时期,秋旱的发生会使农作物的产量形成受到抑制,使作物灌浆速度变慢,容易造成籽粒不饱满,千粒重低,粮食产量下降。应对秋旱的措施主要是兴修农田水利设施,在农闲时及时整地与镇压,减少后期土壤水分的蒸发量。秋季作物抽穗等关键生育期发生旱灾,要及时浇水,满足植株需水量。另外,在作物生长发育中期,可以采取中耕松土的方式来改变土壤的透气性,土壤毛细管的改善可以显著提高土壤蓄水能力,这种方式在蓄积雨水的同时,还可以降低土壤表面的径流量,减少土壤养分的流失,从而达到保肥和保墒的目的。

从冬季干旱站次比及干旱强度来看,冬季干旱的影响范围及强度低于其他季节。冬季发生干旱的区域主要集中在三门峡和洛阳西部山区,考虑到这些地区山地多耕地少,因此即使冬季这些地区发生旱情,对河南省总的粮食产量影响较小。但如果冬季降雪量较少,土壤无积雪覆盖,可能会导致次年春季墒情偏差,影响次年的春耕。若冬旱之后接连出现春旱,其危害将更为严重。应对冬旱,既要协调水利、农业、气象等相关部门,根据河南省不同地区的实际情况,综合制定科学可行的抗旱方案,还要加强对旱情的监测预警,利用冬季农闲时期兴修水利设施,扩大可浇灌面积。此外,还可以通过开展有关冬季抗旱的相关培训工作,指导农民科学抗旱。

由上述分析发现河南省干旱发生的频率、作用强度和影响面积具有明显的空间差异性且区域性和季节性特点显著。不同季节之间干旱发生的频率不尽相同,其中河南西南部和东部出现春、夏连旱的风险较高,西部地区冬旱发生频率更高,这与焦建丽[22]的研究相一致。春、夏、秋三季中干旱影响面积则出现不同程度的增加。干旱强度上,夏季干旱的作用强度增幅明显高于其他季节。

4 结 论

基于年、季尺度的标准化降水指数分析了近45 a河南省范围内干旱的时空演变规律,得到以下结论:

1)河南省年尺度干旱频率在时间和空间分布上存在明显差异。河南省北部地区和中部地区干旱频率相近,都明显低于东部和西部地区。四季中秋旱发生的频率更大,并且存在春夏连旱的风险。

2)从年尺度干旱站次比来看,河南省多发全域性干旱和局域性干旱。不同季节中,春、夏、秋三季干旱影响面积有进一步扩大的趋势。夏旱多发区域性干旱,其他季节则多发全域性干旱。

3)年尺度干旱强度变化具有明显周期性。春季、夏季、秋季、冬季四季干旱作用强度增强。