煤矿登空边角煤围岩应力变化勘查研究

2021-08-10解国强

解国强

(国能神东煤炭集团有限责任公司地测公司,内蒙古 鄂尔多斯 017209)

0 引言

乌兰木伦煤矿1-2号煤四盘区东翼,在2014—2015年度开采12418-12420工作面时,由于断层的影响,与井田东边界间遗留有边角煤。3-1号煤31410工作面已采过此区域,使1-2号煤的边角煤已形成“登空煤”。现拟回收开采该区域1-2号煤的边角煤,需查明3-1号煤工作面回采后1-2号煤及围岩破坏程度,为边角煤上行开采方案提供地质依据。

1 工程施工及工程质量

1.1 工程布置

根据本次设计目的,考虑到3-1号煤采动后覆岩导水裂缝带发育一般为“马鞍形”,为了揭示导水裂缝带最大发育高度和形态变化情况,在乌兰木伦煤矿31410工作面施工3个钻孔(孔号为WM3、WM4、WM5),其中WM3孔位于工作面中部(以往钻孔WK109附近);WM4钻孔位于31410工作面回风顺槽55联巷附近,WM5孔位于31410与31409工作面之间的保安煤柱中(55联巷附近)。具体位置如图1所示。

图1 钻孔分布示意

1.2 工作区地质

1.2.1 地层

依据本区钻孔和巷道揭露情况,本次工作区的地层从上至下分别有:

第四系(Q):本区以风积沙为主(Q4aol),大面积分布。未固结,岩性以土黄色细、粉砂为主,地表呈波状沙丘、沙垄,地势起伏不平,植被较少。厚度为29.89~42.90 m,平均厚度37.35 m。局部底部有黄土层(WM5孔,黄土3.80 m)。

侏罗系中下统延安组(J1-2y):根据本次补勘的目的,可把3-1号煤以上的延安组地层划分为2段进行叙述:①根据本次钻孔揭露,第一段为1-2号煤及以上延安组地层。该地层岩性以灰色、灰白色砂岩为主,夹砂质泥岩和粉砂岩层。厚度在44.88~59.43 m之间,平均50.78 m;1-2号煤层厚度为2.23~2.50 m;煤层底板标高在1 214.436~1 222.679 m之间。煤层底板为深灰色粉砂岩或砂质泥岩。②根据本次补勘钻孔和周边以往钻孔资料,第二段为1-2号煤至3-1号煤间延安组地层。本区该地层以灰色、深灰色粉砂质泥岩和粉砂岩为主,夹有灰色细砂岩、深灰色泥岩和薄煤层。1-2号煤至3-1号煤层间距在51.35~56.86 m之间,平均间距53.63 m。

1.2.2 构造

因古河床冲刷1-2号煤层在本区厚度变化较大。冲刷带具体区域如图2所示。工作区的小断层均为正断层,除F3-18、F4-32断距大于3 m外,其余断层断距均小于3 m。

图2 工作区构造示意

1.3 工程量及质量评述

本次补勘工程采用钻探、测井、工程测量、采样化验等手段进行综合探测,完成具体实物工程量见表1。

表1 完成实物工程量一览表

本次补勘工程共施工钻孔3个,完成钻探进尺431.70 m,钻孔质量按《煤炭地质勘查钻孔质量标准》(MT/T 1042—2007)进行评定,钻探质量全为甲级孔,甲级孔率100%。综合评级甲级孔1个(WM5),乙级孔2个(WM3、WM4,由于孔内无水位,测井无视电阻率参数曲线,测井评级为乙级)。

本次补勘施工的3个钻孔全部进行了地球物理常规测井,共完成常规测井397.10 m/3孔,井斜测量工作量21点/3孔,测井工作质量按照《煤田地质勘探地球物理测井规范》(DZ/T 0080—2010)及《煤田地质勘探钻孔质量标准》(MT/T 1042—2007)进行评级,所测3个孔,甲级孔1个,乙级孔2个,甲乙级孔率100%。总之,本次测井质量较高,能够满足测井规范及设计的要求。

1.4 1-2号煤层分布情况及厚度变化

1-2号煤层在该区域均有分布,其中,南部地带煤层不可采(最薄WK57孔仅0.30 m),中部厚度较大,最厚2.80 m(WK54孔),且向四周有变薄的趋势。在可采区内,煤层厚度0.80~2.80 m,平均2.10 m。煤层厚度变化较大,结构单一,一般不含夹矸,煤层顶板多为粉砂岩和粉砂质泥岩,局部为细粒砂岩,底板多为粉砂质泥岩或泥岩。1-2号煤距下部3-1号煤层间距51.35~56.86 m,平均53.63 m。

2 3-1号煤覆岩“两带”分布分析及高度确定

2.1 钻井液消耗量分析

WM3孔在孔深63.60 m以上,钻井液消耗量很少,属于钻井过程正常消耗;63.60~92.90 m钻井液消耗量明显增大,92.90~106.90 m钻井液全部漏失,106.90~122.90 m钻井液消耗量在高位徘徊,钻至122.90 m时钻井液循环中断,全部漏失。

WM4孔在孔深44.90 m以上,钻井液消耗量很少,属于钻井过程正常消耗;44.90~52.90 m钻井液消耗量明显增大,52.90~63.90 m消耗量迅速回落,钻至63.90 m时钻井液循环中断,全部漏失。

WM5孔在孔深122.90 m全漏,但终孔后水位在127.40 m,因本孔位于3-1号煤层煤柱,3-1号煤正常。说明本孔没有冒落,只有3-1号煤上部发育有侧向裂隙。

2.2 井下电视录像分析

钻孔电视探测技术是一种较为直观、实用的探测技术,通过高清摄像头直接记录孔壁图像信息,如图3所示。依据覆岩裂隙的实际发育情况,裂隙由孔口到孔底发育过程依次为:横向裂隙—纵向裂隙—横纵交错。通过这个规律判断裂隙带顶界高度,以岩层破碎、垮塌位置作为冒落带顶界。

图3 WM3孔孔内电视成像图

通过井下电视观察发现:WM3孔在61.03 m左右开始发育纵向裂隙,向下裂隙发育增多,下部伴有交错型裂隙,局部有垮塌现象,至120.21 m纵向、交错型裂隙开始密集发育,裂隙间隙逐渐增大,地层垮落坍塌明显。

WM4孔由于下护管在48.84 m处,无法通过井下电视观察到裂隙带顶界。53.94 m处为裂隙带上部发育纵向裂隙,向下裂隙发育增多,下部伴有交错型裂隙,局部有垮塌现象,至124.71 m,裂隙间隙逐渐增大,地层垮落坍塌明显。

2.3 钻探特殊情况记录分析

通过对钻孔施工过程中钻探原始记录统计发现:①WM3孔在孔深115.90 m处,开始有钻具振动、转动响声异常,119.90 m孔口处有抽风现象。②WM4孔在孔深101.50 m处,开始有钻具不能正常运转、憋泵现象,113.20 m处出现掉钻、卡钻事故,孔口有抽风现象。

2.4 “两带”高度确定

通过钻孔冲洗液漏失量、钻孔孔内电视观测结果及钻进记录分析,3种方式的观测结果比较接近,工作面中部钻孔裂隙带高度低于靠近顺槽位置钻孔,说明工作面顺槽位置的覆岩破坏程度大于工作面中间位置覆岩破坏程度,符合“马鞍”型的覆岩破坏形态。因钻孔冲洗液漏失量最能直接反映裂隙发育情况,孔内电视观测最能直观反映冒落带发育情况,所以,最终综合确定导水裂缝带采用钻孔冲洗液漏失量数据,冒落带采用孔内电视观测数据。

通过综合分析,WM3孔导水裂缝带高度为83.40 m,冒落带高度为26.79 m;WM4孔导水裂缝带高度为99.10 m,冒落带高度为19.29 m,见表2。

表2 3-1号煤“两带”高度综合分析表

3 1-2号煤围岩破坏程度分析

3.1 通过“两带”高度数据分析

1-2号煤层在四盘区东翼边角地带,由于下伏3-1号煤层的开采而处于“登空”状态,通过前文分析可知,1-2号煤与3-1号煤的层间距在51.35~56.86 m之间,平均间距53.63 m;3-1号煤开采后的“冒落带”高度为19.29~26.79 m之间,“导水裂缝带”高度在83.40~99.10 m之间。通过“两带”分析可知,1-2号煤与3-1号煤2层煤之间的岩层,有一半(下部)已经冒落而严重破坏,两煤层间的全部层段已经发育导水裂缝而受影响。

3.2 层间岩性组合及其RQD值分析

1-2号煤层与3-1号煤层之间的岩性主要为粉砂岩、砂质泥岩、细粒砂岩,局部夹有中粒砂岩和薄煤层,就本次施工的3个钻孔而言,也有一定的相变,岩性变化较大。以WM3钻孔为例,钻遇的1-2号煤底板(深度91.82~137.90 m)46.08 m地层统计,粉砂岩占40%,砂质泥岩占24%,细粒砂岩占24%,这3种岩性就占岩层总厚的88%。另外,岩石单层厚度在3 m以上的总厚度为32.50 m,占71%,说明本区地层在没有冒落的层段,有一定的稳定性。

通过对岩石RQD值统计可看出,在没有冒落的层段,岩石完整性较好,如WM5孔,岩石的RQD值没有随深度变化而明显变化的规律;而在WM3孔中,深度在110.20 m以下,RQD值明显突变而变小;WM4孔在孔深113.20 m以下,RQD值明显突变而变小;说明接近3-1号煤层冒落带的地层岩石破碎。

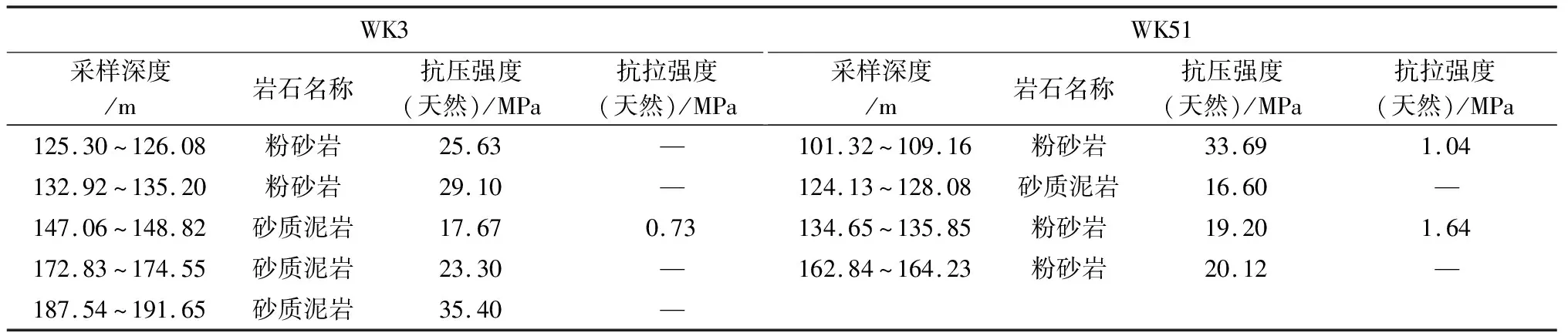

3.3 岩石力学性质及其变化分析

本次补勘在WM3孔中采集了1-2号煤与3-1号煤之间岩石力学样品8组,并由陕西煤田地质化验测试有限公司进行了测试化验,其成果见表3。

从表3可知,1-2号煤围岩单轴抗压强度天然状态下在7.56~23.03 MPa之间,均小于30 MPa,按《矿区水文地质工程地质勘探规范》(1991)岩石强度均为软弱类岩石。另外从测试化验成果可知,粉砂岩的抗压强度最大,一般要高于中粒砂岩和细粒砂岩。

表3 WM3钻孔岩石力学测试成果

另外,通过对最靠近本区的以往2个岩样钻孔的测试成果统计(只对1-2号煤底板至3-1号煤顶板的成果进行统计),可以看到,岩石的抗压强度明显高于本次WM3孔岩石抗压强度,个别岩石抗压强度已经大于30 MPa,达到半坚硬类岩石。说明3-1号煤层开采后对1-2号煤围岩的岩石强度有一定的影响,见表4。

表4 以往钻孔岩石力学测试成果

3.4 孔内电视录像分析

通过对3个钻孔井下电视录像反复观察,特别对1-2号煤层及其顶、底板各10 m范围之内的围岩情况进行观察对比,3-1号煤层未冒落的WM5钻孔的1-2号煤层顶、底板岩石完整性明显好于已发生冒落的WM3、WM4钻孔,裂隙也少于另2个钻孔。

4 结论

本次乌兰木伦煤矿1-2号煤四盘区东翼边角煤补勘工程,共完成地面钻孔3个,钻探进尺431.70 m,进一步查清了本区1-2号煤的分布情况及厚度变化规律,采用钻孔钻井液漏失量观测、钻孔孔内电视录像观察以及钻探特殊情况观察记录等手段综合分析了本区“两带”发育高度,3-1号煤开采后对1-2号煤围岩的破坏程度和影响因素进行了分析,达到设计要求,并得出以下结论:

(1)采用钻孔钻井液漏失量观测、钻孔孔内电视录像观察以及钻探特殊情况观察记录等手段综合分析了本区“两带”发育高度,导水裂缝带高度达83.40~99.10 m。冒落带高度达19.29~26.79 m。3-1号煤采后对其覆岩的破坏程度较大。通过“两带”分析可知,1-2号煤与3-1号煤两煤层之间的岩层,有一半(下部)已经冒落且严重破坏,两煤层间的全部层段已经发育导水裂缝。

(2)通过对1-2号煤与3-1号煤之间地层的岩性组合及RQD值统计分析,得知本区地层在没有冒落的层段,有一定的稳定性。通过对岩石力学测试成果统计及与以往成果对比,说明3-1号煤开采后对1-2号煤围岩的岩石强度有一定的影响。

(3)本次补勘钻孔少,结论只代表点上规律,对面上1-2号煤围岩破坏程度分析具有一定的局限性,应在以后的煤矿生产中,研究和收集井巷地质资料,对本区1-2号煤围岩破坏程度进行系统研究。