黄河流域城镇化与水资源环境的耦合协调发展研究

2021-08-10王俊然

王俊然

(重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆 400067)

早在2012年,李克强同志就提出,协调推进城镇化是实现现代化的重大战略选择,他指出,城镇化具有不可替代的融合作用,有利于促进工农和城乡协调发展,可以有效提高农业劳动生产率和城乡居民收入。随着城镇化发展,与生态环境之间的关系开始显现,彼此之间相互促进又相互抑制,如何协调好两者关系,实现高质量发展,引起众多学者的高度关注。而城镇化过程中,水的作用尤为重要,水是一切生命之源,是城镇化发展的基础。

1.黄河流域城镇化及水资源环境保护概况

历史上,由于其独特的地理区位,流域内经济社会发展相对滞后,对外开放水平低。虽然近年来环境保护取得较大成效,但水资源短缺问题、水环境问题仍然突出。有研究表明,流域内77%地市的水资源承载力达到超载状态。城镇化发展使农村富余劳动力转移,向城镇聚集,产生经济效益,而人口的聚集也对水资源、水环境带来压力;水环境污染,水资源供给不足,反过来又给流域经济社会发展带来压力,人居环境遭到破坏,致使人口流失,制约城镇化发展。因此,就怎样协调黄河流域城镇化与水资源环境关系,实现高质量发展,是城镇化过程中需要破解的一道难题。

2.指标体系与研究方法

2.1 指标体系

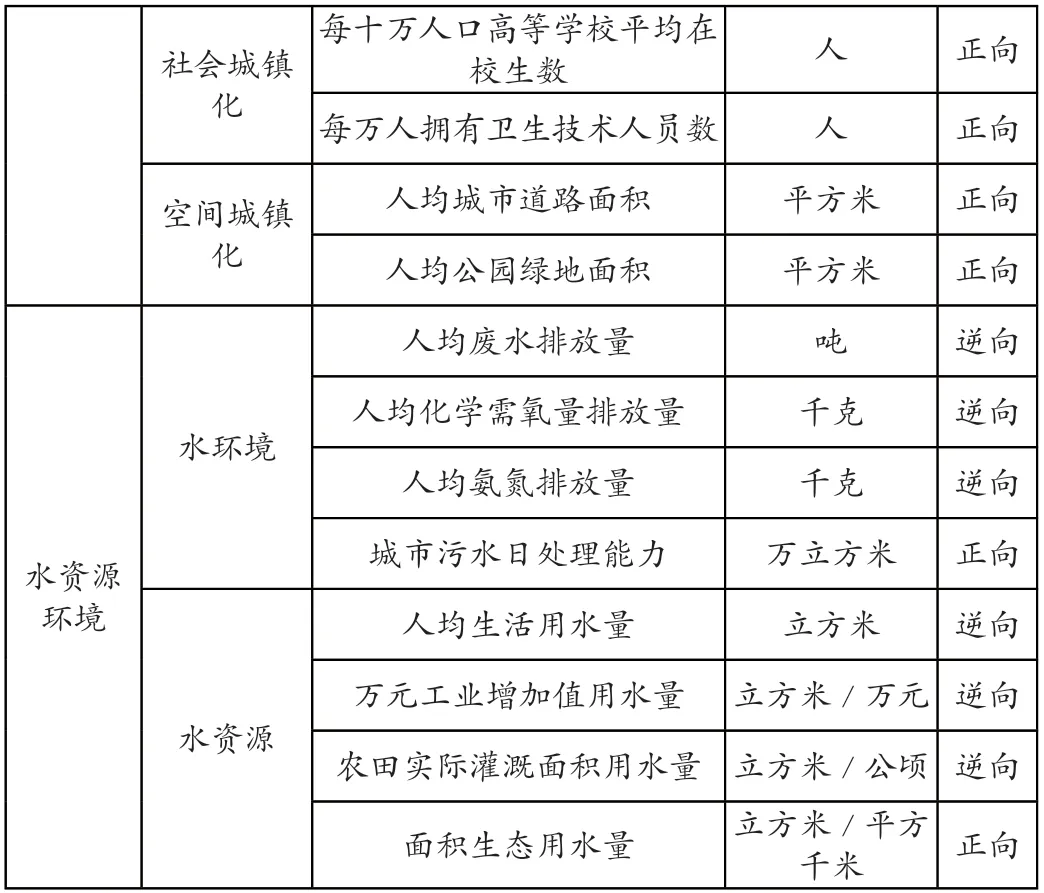

本文构建的黄河流域与水资源环境耦合协调度评价体系如表1所示。

表1 黄河流域城镇化与水资源环境耦合协调度评价体系

?

2.2 研究方法

2.2.1 熵值法

本文主要应用熵值法为各指标赋权,同时将原始数据的极差标准化值向上平移0.001个单位。由于文章篇幅限制,熵值法的计算参考杨丽与孙之淳的做法,这里不再赘述 。

2.2.2 耦合协调度评价模型

耦合度用于描述多系统间相互影响程度,这里参考丛晓男对耦合度的计算,协调度的计算参考廖重斌,对耦合协调度的划分,将协调度划分为3个大类,10个小类,这里不再描述。

2.3 数据来源及处理

本文选取黄河流域共计9省份为研究对象,时间跨度为2008年-2017年,所有数据均来自国家统计局官网及各省份统计年鉴,无缺失数据。其中地区生产总值、第三产业增加值、工业增加值分别用地区生产总值指数、第三产业增加值指数、工业生产者价格指数以2008年为基期进行平减,以消除价格因素影响。

3.实证结果分析

3.1 各系统发展指数测评结果

基于熵值法计算得到城镇化发展指数U1与水资源环境发展指数U2。可知,各省份在城镇化发展与水资源环境发展上存在地域差异。就城镇化发展指数而言,各省份在测度区间内均出现年年增长,且内蒙古和山东两省区份城镇化发展指数在2017年超过0.7,高于其他省份;而青海和四川2017年城镇化发展水平在0.4左右,处于较低水平。就水资源环境发展指数而言,除内蒙古和河南省有明显提高,其余省份发展均很稳定,在一个水平上上下波动,宁夏、青海省水资源环境发展指数在0.4以下,这与当地水资源拥有量和水环境有密切关系。整体来看,内蒙古、宁夏、陕西在水资源环境上出现常年低于城镇化发展的情况,处于水资源环境发展滞后状态;而四川、河南出现水资源环境发展常年高于城镇化发展的情况,处于城镇化发展滞后状态。

3.2 黄河流域耦合协调发展测评结果

基于耦合协调模型测算2008年-2017年黄河流域城镇化与水资源环境的耦合协调度。由结果可知,总体来看,各省份的协调度水平逐年上升,至2017年,各省区均达到初级协调阶段;从流域平均水平来看,流域总体水平缓慢攀升,从2008年的0.56攀升至2017年的0.72,跨越初级协调阶段,达到中级协调阶段;从各省在时间测度范围内平均水平来看,黄河上游地区低于中下游地区,存在东西部差距,且山东省协调度水平最高,达到0.75。分地区来看,2008-2011年,青海省耦合协调度未达0.5,仍处于过渡阶段的濒临失调衰退阶段,这与其城镇化发展水平较低、且水资源量较少、水环境保护不够有关,但2017年青海省协调度达到0.6,跨越过渡阶段,处于协调阶段,说明国家西部大开发政策效果初显,颇有成效;而内蒙古的发展正印证西部大开发政策的成效,从2008年0.55提高至2017年0.83,与山东省持平,跨勉强协调、初级协调、中级协调、良好协调4个阶段,成流域内增速最快的省份,城镇化与水资源环境发展趋于高水平的耦合发展,呈现高质量发展;山东省协调度从2008年的0.69攀升至2017年的0.83,整体增速不快,但实现了稳步提升。

4.城镇化与水资源环境耦合协调发展的动力因素分析

4.1 变量与数据

城镇化与水资源环境耦合协调发展,受到多方面因素的影响,既与城镇化发展自身相关,也与水环境相关,参考借鉴相关文献,并结合实际发展情况,本文选取以下指标作为解释变量进行动力因素分析。

对外开放水平(open):以外商投资企业投资总额/国内生产总值来衡量。

工业化水平(indu):以第二产业增加值/国内生产总值来衡量。

环境保护投入(env):以工业污染治理完成投资/国内生产总值来衡量。

政府能力(gov):以地区财政支出/国内生产总值来衡量。

区域创新水平(inn):以专利申请授权数代替。

4.2 模型设定

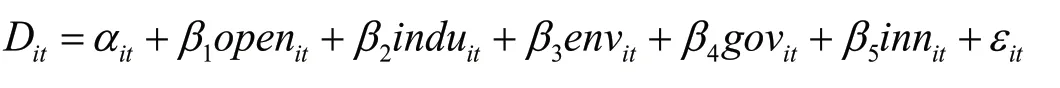

根据以上分析,构建面板数据计量模型:

式中,i表示地区,t表示年份,αit为截距效应,εit为随机扰动项。

4.3 估计结果分析

进行回归分析之前,应首先对混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型的选择进行检验。根据检验结果,本文主要就固定效应模型结果进行分析,随机效应模型作为参考。

根据回归结果可知,对外开放水平回归系数为正,且在5%水平上显著,说明地区扩大对外开放、引进外资有助于黄河流域城镇化与水资源环境协调发展,这与国家对外开放政策,引进高质量外资,严格限制投资高污染、高能耗和资源型项目有关。工业化水平与协调度的相关性为负相关,且在5%水平上显著,说明黄河流域工业化发展不利于城市与水协调发展,这主要与黄河流域工业结构重工化,工业用水较为粗放,水污染较高相关。环境保护投入系数为正,且在5%水平上显著,说明政府在治理工业污染上的努力会促使城市与水环境协调发展,也说明工业企业未能处理好与水环境之间的关系。政府能力在5%水平上显著为正,说明不能仅依靠市场作用,还需要政府的宏观调控,实现最优资源配置,促进协调。区域创新水平系数为正,且在5%水平上显著,说明区域的创新能力是协调发展的重要推动力,提高创新水平,也就促进了技术进步,使得企业向资源节约型和环境友好型转型,也使得治污能力得到很大提高。

5.结论与启示

本文基于2008-2017年黄河流域九省区的面板数据,采用熵值法和耦合协调模型测算城镇化与水资源环境耦合协调度,并构建面板固定效应计量模型对协调发展影响因素进行分析,主要结论如下:

(1)样本期内,黄河流域各省城镇化发展指数逐年提高,水资源发展指数上升态势不明显,各省区之间存在地域差异。

(2)黄河流域各地城镇化与水资源环境耦合协调度逐年攀升,但东部地区协调水平普遍更高,协调度增长率在一小幅度内上下波动。

(3)对外开放水平、工业化水平、环境保护投入、政府能力和区域创新水平,都对黄河流域城镇化建设和水资源环境协调发展具有显著影响。

本文研究结果的政策启示在于:

(1)因地制宜,发挥各地比较优势。由于各地自然资源禀赋不一,发挥各自比较优势,宜农则农,宜工则工,宜商则商,是实现高质量发展的必经之路。黄河上下游地区在经济、环境上差异大,发展应具有地域特色。在生态功能重要的地区以涵养水源为主,在平原地区、湿润盆地等适宜发展农业的地方以绿色生态农业为主,在区域中心城市则以高端制造业、服务业为主。最重要的是科学规划城镇空间,避免城镇无序扩张,从而避免对生态环境、水资源产生不可挽回的后果。

(2)扩大对外开放,引进高质量外资,同时坚持自我创新。提高对外开放水平,以外资促进当地企业发展,引进国外高新技术,有利于促进企业生产效率的提高,提高产品质量,提高当地经济实力。但需要注意,严格制定外资进入标准,避免产业落后型、资源消耗型企业进入,落入“污染避难所”陷阱。同时加大本地的创新水平和能力,完善教育制度,培养高素质人才,落地人才就业福利政策,吸引人才向城市流动,提高城市经济、人口承载力。

(3)逐步实现企业转型升级,加大环境保护力度,充分发挥政府在资源配置中的引导、调节作用。黄河流域水域污染问题严重,城镇生活用水、工业用水与农业用水都使流域水环境遭到或轻或重的破坏,转型企业必不可少,按自身发展需要,逐步淘汰高污染、高排放和资源型企业,促使企业进行技术改造,转变为资源节约型、环境友好型企业,不仅有利于企业自身可持续发展,还有利于保护当地自然环境。其中,政府的作用不可忽视,对污染严重的部分流域,下大力气推进污染治理,为黄河流域保留住蓝天和绿水。

(4)推进水资源节约集约利用。黄河流域由于历史原因和自然区位原因,水资源紧缺,没有充足的水资源来源,要实现流域内城镇化与水资源协调发展,提高水资源利用效率非常必要。合理规划城市人口、产业,树立节约用水理念,推广生活节约用水,工业节约用水,农业节约用水,大力发展节水产业和技术,协调流域内用水与水资源短缺的矛盾,着眼于当下水资源不足的现实,推进用水方式由粗放向节约集约转变。