基于“语迹”理论的城市记忆空间塑造

2021-08-09李端杰李翔宇

李端杰 李翔宇

摘要:以“语迹”理论作为主要支撑,对城市中的记忆空间进行分析。面对现今各地的“千城一面”现象,去探索分析城市在发展过程中留存的城市记忆以及保留下来的痕迹。时间作为贯穿整个城市记忆的发展参数,可在时间轴下,以人与空间的关系为切入点去思考南宁市城市记忆空间的形成路径。从民俗化的物质元素和非物质元素出发去探究南宁城市记忆产生、发展、更替的过程以及在整个过程中留下的“痕迹”。

关键词:语迹;记忆空间;城市记忆

中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)10-0-03

0 引言

曾经群体生活、工作的场景,经转化、凝练或意向表达变成了呈现在人们眼前的“往日景观”形式。随着时间的变化,保留至今的“往日景观”形式就变成城市记忆的构成部分,代代相传形成一个城市独特的文化记忆符号。现代的城市文化并不是一蹴而就的,而是从传统的人居生活、地域文化等一步步演变、传承下来的。城市记忆是指生活在该城市人群的集体记忆,而城市与记忆是一样的,都是物质性与空间性的结合。人群活动落到空间上,并与建筑、街道相结合,由于不同地域的人群有不同方式的活动行为,所以形成了一个城市独特的特色空间。“语迹”就是在城市特色空间形成时证明空间变化的线索,以此去分析一个城市特色空间形成的过程。随着城市化的快速发展,中国的城市发展出现了一些弊端,如“千城一面”、城郭特色流失、城市记忆衰退等。本文以“语迹”理论探究南宁城市记忆空间的形成、人与场所的关联性以及城市独特性的传承与发展。

1 “语迹”理论与城市空间的联系

“语迹”理论来源于乔姆斯基的“转换生成理论”。在转换理论生成的经典时期,提出转变时不能改变句子的意义,所以提出了“语迹”这一概念,即一个句子中,变动某个成分的位置时,该成分的原位置留下了变动痕迹,这种痕迹就称为“语迹”。通过“语迹”可以看到,解释具体的现象其本身就包含语义,即空间蕴含的意义[1]。痕迹处于虚实结合的状态,它更像是一个城市空间或场所的符号、片段,仅表示在变动过程中的动作。

随着时间轴的滚动,不管是有意还是无意,时光都会赋予城市空间独一无二的痕迹,形成了城市中的“语迹”。无论城市特色空间的规模是大是小,都要经历产生、积累、沉淀这样的过程,经过不断地变化与融合,城市空间中的意向元素在时间的作用下,成为城市特有的空间,城市文化以其为载体,综合成为城市的特色文化景观以及城市的标志。从城市痕迹倒推城市特色空间的形成过程,并对形成过程中的本质结构加以分析和利用,以此让城市特色文化得以保存得更加久远。

2 城市记忆构成要素

城市的记忆是由人群和空间共同创造的。在时间的变化下,人群的生活节奏、生活习惯、日常工作生活都会形成一种看不见摸不到的模糊特质,反映到城市空间中,塑造城市特有的空间。人、时间、空间是构成城市记忆的三个基本成分,城市记忆不仅仅反映城市中物质形态的变化,还包括该地人群的生活模式、历史文化、地域特征以及城市未来的发展预测。例如,南宁属于亚热带季风气候,夏季炎热,南宁人有喝凉茶和吃“酸嘢”的习惯(酸嘢为南宁本地的特色小吃),以此来缓解夏季炎热带来的不适。南宁特色饮食民俗以空间为承载,形成城市记忆的一部分。

2.1 人

城市记忆是由城市整体中不同类型的群体共同创造的,经过时间的冲刷,在城市变迁、发展中保留下来。以物质元素和非物质元素作为载体,呈现城市的记忆。城市个体不会产生记忆,而是人对于空间的感知体验这样的意识产物[1]。Lily Kong教授指出个人记忆的特点:个人记忆经常是杂乱、破碎且具有高度的主观性[2]。由于记忆的主观性和特殊性,不同的人对同一城市有着不同的感触、理解。无论是一些物质元素如建筑、景观小品、街道肌理等,还是非物质元素如语言、民俗活动、文化等记忆载体,都能引起人们和城市间相关联的记忆。在城市空间中产生的记忆,是社会群体对于城市中各个时间区域所有具象空间和无形态文化精神的共同记忆。在时间因素下,人群的集体经历、情感认同以及城市本土特色等形成连续性动态系统,造就城市记忆,形成城市的地方感。

南宁是一个由多民族组成的首府城市,自古以来就有歌唱的风俗,称为“歌圩”。歌圩的形成是源于壮族以及各族先祖过去的生活,一辈辈流传,发展为现在南宁人民每年一庆的歌圩节。民歌最开始起源于乐神,以歌舞的形式驱赶妖魔,带有一定的迷信色彩。随后,各民族在举行婚俗礼仪时,也以歌圩的形式进行[3]。随着时间的变化,迷信色彩逐渐变淡,娱乐、文化意味逐渐凸显。由最早的在田埂上歌唱发展到现在一年一度的南宁国际民歌音乐节,逐渐成为南宁的文化标志。虽然歌圩的形式和职能或多或少地改变了,但是南宁人民对民歌的依赖和重视得以延续,在每年的“三月三”歌圩,南宁人都会放假三天庆祝节日。不管是最初的祭祀和婚俗,还是发展到现在的民歌节,都是人群集体参与而形成的活动,人们在经历中产生相同的观念与观点,由此成为一个城市的独特记忆。

2.2 建筑

城市记忆的载体无论是物质性还是非物质性的,它的根源还是人类的聚集活动。活动性质、职能、形式,可能大不相同,但它最终都会变成城市特有文化记忆的一部分。生活在某个地域的人类通过载体体现其生产、生活,所呈现的表象中,其内在结构实际是人本身或者群体活动的形式和活动的内在意义。人为城市记忆的主要构成者,结合物质和非物质载体形成独树一帜的城市记忆,因此也可以把人类称为城市记忆的发起者。

南宁除了有丰富的非物质元素载体外,还有大量物质元素,如,南宁的民俗建筑—骑楼。(图1、图2、图3)骑楼的建筑形式最先产生于希腊,跟大多数乡土建筑形成的方式不同。鸦片战争后,骑楼才传入我国,在南国形成一道独特风景线。南宁就是典型的代表之一。南宁的骑楼是广州的骑楼演变而来的,融入了南宁本地的元素。骑楼的功能是满足商业的发展,一座座骑楼连接起来就形成了街边廊道,即人行道。骑楼街就是这样来的。骑楼是东西方文化结合的产物,它与本土的传统建筑大有不同,布局上一改保守的形式,呈现出开放、自由。当时的商人为了招揽更多的顾客,展现自己的与众不同,就在建筑外观上加入了哥特式建筑的特征和罗马建筑的特征。随着骑樓传入南宁的时间越来越长,南宁本土建筑的元素也融入其中,如多重瓦檐、青瓦等传统元素[4]。20世纪六七十年代,由于时代的特殊性,大部分的骑楼被损毁,骑楼建筑逐渐衰落。现在,新建骑楼的建筑结构仍旧未变,且装饰性元素减少,新时代的骑楼建筑蕴含了骑楼商业的历史变迁。虽然建筑的形式发生了改变,但是从老骑楼中发展而来的“前店后厂”商业模式,至今还有保留。人群是商业活动的发起者,建筑为商业活动、文化的载体,而城市记忆就是由一个个这样的片段聚集而成的。

2.3 空间

城市的动态性发展过程中会产生不同的变化,在这个过程中发生的事件都会在空间上显现。不管人是否能直观看到或直观感知到,它都会存放在空间中。城市的发展历史和生活场景会以所发生的空间作为城市空间载体,城市中群体的生活、生产过程都会发生在城市空间中。城市中的“语迹”会将人类的行为模式和城市空间相联系,城市空间的变化是“语迹”的体现。城市不会用语言诉说它的过去,但是会把自己的过去刻在街道上、建筑上以及某个片区上,小到一个雕塑大到整个城市片区的肌理无一不在诉说着它曾经的经历。以南宁历史街区为例,从历史民俗要素去分析历史街区中建筑如何成为南宁民俗记忆的承载平台,以及南寧历史街区标志建筑物又是如何形成。

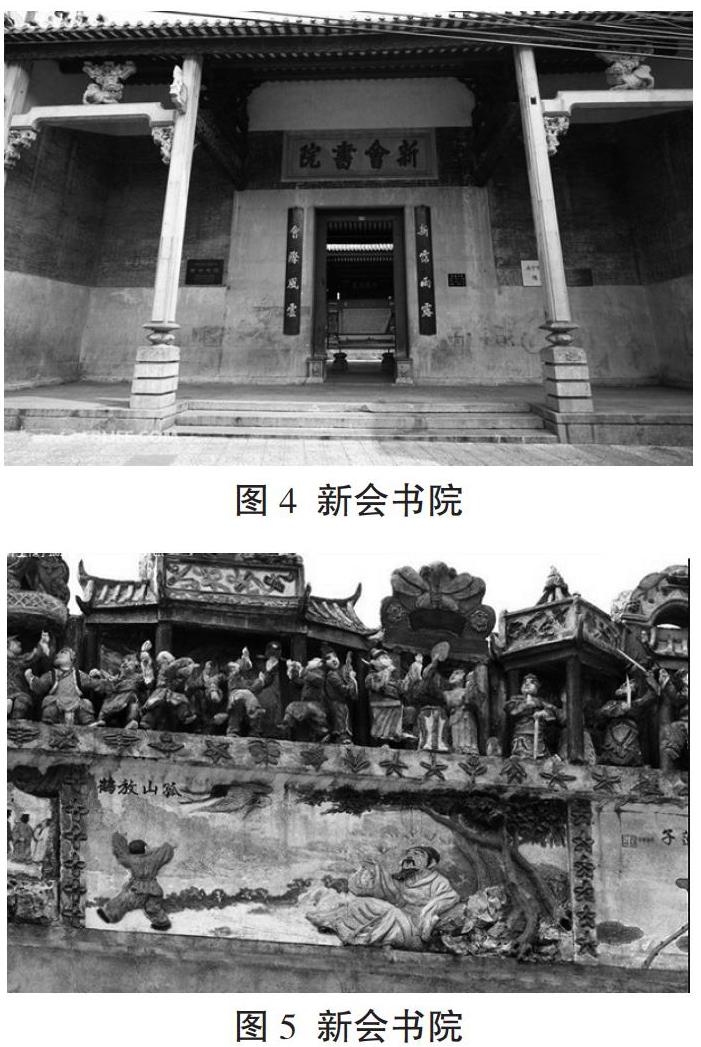

南宁历史街区为三街两巷,其指的是兴宁路、民生路、解放路、金狮巷以及银狮巷。街区周边的业态以商业为主,街区蕴含着具有极大特色的民俗文化。历史事件对城市的形态发展和文脉民俗传承有着重要的影响。邕剧是南宁的本土戏剧种类,它源于清朝末期,历经百年曲折终在20世纪80年代成功获得文化遗产的称号。南宁文化发展的历程就折射在邕剧的发展变化中。历史街区中,新会书院是邕剧的传承基地,它是活态文化的承载体。新会书院(图4、图5)的前身是府衙,在1918年变为书院的同时开始供奉神位,再到现在成为邕剧的传承基地。经历长时间的变化,新会书院仍然保留中轴线的建筑格局(图6),它由前殿、中殿、后殿组合而成,殿与殿间用天井隔开,后天井设置走廊。这样逐渐深入的空间序列,将书院周边与书院内部隔离开来,并使书院内部建筑与自然环境实现自然过渡,满足人们对私密性、开敞性及半私密性空间的需求[5]。新会书院为历史街区增加了新的文化韵味,尤其是在赋予新会书院新的功能性质之后,南宁历史街区的文化变得更加丰富。历史街区承载着民俗文化,而民俗文化又体现在街区的建筑中。历史街区的建筑本身就代表一部分的南宁文化历史,在时间影响下,它们又成为其他南宁本土民俗文化的载体,建筑文化含义变得更加丰满,成为历史街区中一大特色。建筑是历史街区的一个点,而历史街区的特色就是由这无数具有特色的点聚集成的面。

最初,新会书院的功能并不是为了承载邕剧。但是今日它作为南宁历史街区的一部分,其形式和建筑本身自带的“气场”依然保持不变。其建筑形式虽然没有变化,但是注入建筑内的生活内容与最初的设计功能却在不断变化。由此,建筑形式以及未来建筑空间内即将发生的生活行为,都将变成城市的记忆。城市记忆在保持自然延续的同时还在不断产生新的活力和变化。无论是当地居民还是外来人员,一看到新会书院的形式外观时,都会联想到南宁的民俗文化和整个历史街区,新会书院也就成为南宁的标志性建筑。从城市语迹理论的视角下看,新会书院在不同的时期具有不同的职能,它的外在形式也一直作为地方特色呈现给不同的人。

3 城市记忆空间的传承与发展

传承城市记忆,将其发展为城市特色空间,并不是仅仅局限在外观和形式的选择,还要扎根于城市的深层记忆,把城市中深层次的记忆场景化。在城市语迹中提取元素,继而融入城市中。南宁是一座极具民族特色的城市,多民族的民俗文化是这座城市最大的文化特色。基于南宁本土民俗文化,结合城市语迹,对南宁特色空间的营造提出进一步的传承发展策略,将民俗文化和空间完美结合的同时也要延续当地民俗文化。

3.1 设计空间,融入城市语迹

城市特色空间处于动态变化,空间传递的文化形式会随着时间的变化而发生改变,以物质或非物质的载体传递、体现,同时也传承语迹和城市的文化脉络。南宁中山路因管理不善,其部分饱含民俗历史文化的街巷正在消失。中山路是南宁特色街巷空间之一,我们应该积极采取空间策略去保护街道内在的记忆。

中山街在南宁本地人心中有着非常重要的位置,是南宁的城市文化符号之一。清末民初的老建筑、特色美食、特色的商业建筑都在这条街道中。随着南宁城市建设的发展,中山街周边的现代建筑拔地而起,而老街巷就与周边格格不入。因此,我们不仅要保留住时间在中山街留下的语迹,同时也要加入新的元素使其跟上时代的变化和城市的发展。对老街上的建筑、构筑物采取创意性的表皮更新,使其形式与周边环境相融合。至于街道的内部空间结构,可以设计特色观赏道路,并用观赏人行道将发生在这条街道上的新旧故事串联起来,引导人们了解中山街的故事、历史。

3.2 缝补空间,继承城市记忆

城市街道、建筑、社区空间等城市空间承载着民众对城市的生活记忆,一代人甚至是几代人所继承的生活记忆就是城市空间中的场所精神。空间中的场所精神通过城市居民的物化形式呈现,因而也正是城市居民的意识活动赋予了空间文化的意义。罗布·克里尔认为“城市空间总体上可分为城市广场、城市街道、以及其两者的交汇空间三大类,并由它们衍生出多种复合的空间形式”[6]。在城市记忆性空间的营造中,小尺度空间虽不如大尺度空间能给予直接的记忆冲击,但小空间的绣花式或是点状针灸设计实际更能影响人群对城市记忆的深刻程度。如:上海田子坊的空间织补,以玻璃模糊边界,修补破碎的边界。通过廊桥、门廊为记忆要素进行空间缝补,创建小尺度空间,延续空间文化,增加场所精神,将老上海的记忆以拼贴的方式传承下去[7]。

3.3 引入媒体,激活城市记忆

随着科技时代的快速发展,产生了大量新媒体技术,新媒体网络技术的应用使媒体平台空间化的同时也促进城市空间多元化。媒体技术和城市空间的串联给予城市空间复杂的信息结构和丰富多元的信息,城市空间借助媒体技术、地理空间和数字媒体等手段,激活城市空间的文化记忆功能,激发公众对城市空间的记忆,构建城市空间的地方感[8]。新媒体与城市空间之间的互动无形中唤起民众对城市文化空间的认同感与集体记忆,以媒体为桥梁,城市参与主体与城市空间的直接感知接触,一方面继承了城市原始记忆,另一方面又以新的技术手段发展城市记忆。如:以三维立体形式和手机载体把城市发展过程展现在空间中、虚拟的网络技术使民众身临其境地感受城市发展过程中层曾留下的“城市语迹”。新媒体技术的介入更有助于促进城市记忆的构建主体——人与城市记忆载体——空间两者融合,从而创建具有丰富城市记忆的空间。

4 结语

城市记忆保存着从城市诞生到现在的过程,是由人、空间、时间共同塑造的。空间是城市记忆的载体,承载城市文化的平台,而城市语迹是对城市发展过程中发展痕迹的记录,可以此来深入挖掘城市的本土特色。保留独特的城市记忆,并将其传承发扬,生成城市的特色空间。根据语迹、城市记忆以及空间的关系,给南宁的记忆空间提出传承、发展策略,使新与旧之间能碰撞出新的城市特色,城市特色更加鲜明。

参考文献:

[1] 赵斌,骆逸,赵亮.城市“语迹”——关于城市特色空间塑造的研究[J].城市发展研究,2018,25(08):42-50.

[2] 李凡,朱竑,黄维.从地理学视角看城市历史文化景观集体记忆的研究[J].人文地理,2010(4):60-66.

[3] 田敏,陈文元.论民族关键符号与铸牢中华民族共同体意识——以南宁市三月三民歌节为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(01):24-30.

[4] 刘恒.百年沧桑的南宁骑楼[J].城建档案,2014(10):17-20.

[5] 韦良,王丽,朱崇发,等.南宁新会书院对当地高校地域特色设计的启示[J].山西建筑,2013,39(18):6-7.

[6] 贾莫玥.民俗视角下的南宁历史片区城市记忆研究[D].长沙:湖南大学,2016.

[7] 会颖.城市历史街区遗存的当代演绎[D].天津:天津美术学院,2016.

[8] 王润.塑造城市记忆:城市空间的文化生产与遗产保护[J].新疆社会科学,2020(03):115-121.

作者简介:李端杰(1965—),男,山东济南人,硕士,高级工程师,研究方向:风景园林规划设计。

李翔宇(1998—),女,山东济南人,硕士在读,研究方向:风景园林规划设计。