基于自适应算法的弯曲河道断面布设

2021-08-09张凌源王超刘林佳

张凌源 王超 刘林佳

摘要:针对现阶段传统断面布设算法在弯曲河道断面布设中的不足,提出一种河道断面布设的自适应算法。根据给定的水边和河道中心线独立生成每根断面线,使得断面线不仅能适配水边,还能与河道中心线保持较高的垂直度,并对断面线在弯曲河道的集束问题和相交问题进行优化处理,保证断面线在河道内均匀分布。为验证算法的可行性,选取3种类型河道地形进行对比试验,并从主观角度和客观指标对断面布设效果进行评价。试验结果表明,自适应算法在保证断面间距的前提下兼顾了断面垂直度和分合理性,明显优于传统算法。

关键词:河道断面布设;自适应算法;弯曲河道

中图法分类号:P333.4 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.05.008

文章编号:1006 - 0081(2021)05 - 0030 - 03

1 研究背景

河道断面线的布设一直是河道演变分析研究等的基础性课题。现阶段的水道地形测量基本上采用预设断面线的走航法,所以开展对断面线布设算法的研究尤为重要[1]。

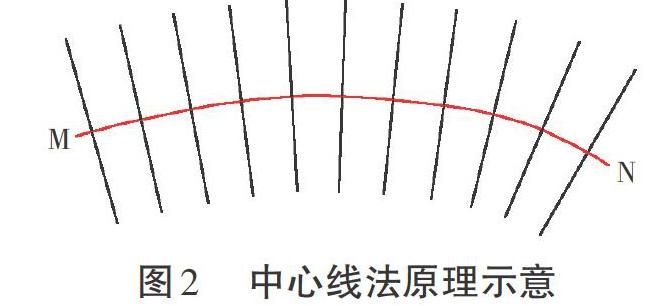

目前,HYPACK水文测量软件的断面布设算法应用最为广泛,主要有内插法、中心线法和平行线法。内插法和平行线法的基本原理是根据已知断面等距内插或延伸,中心线法的原理是根据河道中心线等距垂直分布,这些算法在顺直河道都取得了较好的效果,但是在连续弯曲河道则各有不足。内插法在连续弯曲河道需要大量的人工控制断面才能保证断面与流向的垂直度,需要较多的人工干预[2]。中心线法能保证与流向具有较高的垂直度,但无法精准控制断面线的边缘间距,往往会出现外弯超距和内弯相交的现象,也不能较好地适配水边线。平行线算法则完全不适用于弯曲河道[3]。针对上述断面线布设算法的不足,本文提出一种自适应算法,实现了断面线和水边线的高度契合,解决了弯曲河道断面线的均匀分布问题。

2 传统HPACK算法介绍

2.1 内插法

内插法的原理如下:M和N为控制断面,1,2,3,4为内插断面,内插断面的端点即为MN端点连线的等分点。使用内插法布设断面时,控制断面的位置和数量决定最终的断面布设效果。此算法一般适用于顺直河道,在弯曲河道要达到较好的断面布设效果,需人工布设大量控制断面,对人工干预依赖程度较高,不利于断面布设的自动化[4]。内插法原理见图1。

2.2 中心线法

中心线法的原理是根据河道中心线的走向,在中心线上等距垂直分布断面线。在顺直河道的效果较好,但在连续弯曲河道效果不佳。该算法在河道外弯可能会出现断面超距现象,在河道内弯可能会出现断面相交现象,而这些现象都是断面布设中应该避免的。该算法原理示意见图2。

3 适配水边的自适应河道断面算法

3.1 自适应算法的特点

针对传统算法所存在的问题,笔者提出了一种适配水边的自适应河道断面算法,该算法具有如下特点。

(1)可以精准控制断面间距,控制精度达到0.01 m。为了保证断面不出现超距现象,内插法往往只能减小断面距离参数,不仅无法精准控制断面间距,还导致断面数量的非必要增多。中心线法则只能精确控制中心线上的断面间距,边缘间距则往往会出现超距或相交现象。

(2)可以根据水边线的走向自动适配,契合水边,较传统算法更为美观且应用性更强。

(3)可以较好地解决弯曲河道断面布设的集束问题、相交问题和均匀分布问题。

3.2 自适应算法的实现步骤

实现河道断面自适应算法需先准备包含左右水边线和河道中心线的 dxf文件,然后預设断面间距d。具体实现步骤如下。

(1)分别读取 dxf文件的左右水边线、中心线的节点坐标,根据节点坐标进行线性内插,内插间距0.01 m,用内插点近似替代曲线。

(2)自适应算法原理见图3。将左右水边的端点连线视为初始断面线。在左水边选取距端点为d的点A,在中心线上选取距离A点最近的点B,再在右水边上选取距离AB最近的点C,AC即为利用左水边得到的断面线。同样,在右水边选取距端点为d的点E,在中心线上选取距离E点最近的点F,再在左水边上选取距离EF最近的点G,EG即为利用右水边得到的断面线。然后从AC、EG中选取一条距离初始断面更远但又不超距的断面,图3中明显AC更加合适,这样就能得到02号断面线,并以02号断面线AC为分界点,舍弃之前的左右水边点和中心线点。将02号断面线AC视为初始断面,循环上述过程,最终将得到全部断面线。

(3)上述循环推进的过程能保证断面线与水边契合,既不会超距,也不会相交,但不能保证断面线在河道内均匀分布。实际上,上述过程生成的断面线会出现聚集现象,尤其是在河道内弯部分,断面分布并不均匀,如图4所示。

(4)为解决断面在河道内弯的不均匀分布现象,需要在算法上对断面线进一步优化。先定义距离值DD,如果两条断面线之间的间距小于DD,则视这两条断面线之间的区间为密集区间,比如图4中的(8,13),(15,17),先找出所有密集区间,并对所有密集区间进行前后扩展,比如(8,13)则扩展为(3,18),(15,17)则扩展为(10,22)。再将有交集的扩展区间进行合并,如(3,18),(10,22)合并为(3,22),直到各扩展区间之间都没交集,即可得到最终的优化区间。

(5)本算法中,优化区间一般扩展为密集区间的3倍以上,比如密集区间(8,13)包含6根断面,优化区间(3,22)则包含20根断面。如果直接将优化区间内的断面线直接重新均匀分布,往往会因为涉及的断面过多,导致分布后的断面与河道中心线垂直度不够。因而需要结合测量比例尺和自然河道的弯曲情况选择合适的参数对优化区间进行分割,进而得到最终的优化子区间,对优化子区间内的左右断面端点分别重新等距分布,即可得到最终的断面线,如图5所示。

在算法中,根据输入的参数对优化区间进行分割,参数越大,分割后的优化子区间越大,最终的断面分布越均匀;参数越小,分割后的优化子区间越小,最终的断面与河道中心线垂直度越高,所以对于不同弯曲程度的河道,参数的选择也会不同。自适应算法流程见图6。

4 试验结果与分析

为检测各算法的效果,特选取武汉市蔡甸区内的汉江河段,该河段为典型的连续弯曲河段,河道长8.7 km,分别运用3种算法独立生成断面,断面间距参数为40 m。其中,自适应法输入参数为40 m,内插法人工控制断面线为18根,中心线法分别输入参数为40,35和30,断面统计情况见表1。

从表1中的各项指标参数可分析出各算法的断面布设效果:

(1)自适应算法的各项指标参数表现最为突出,综合性能最佳。

(2)随着人工干预断面的增多,内插算法布设效果可以逐渐接近自适应算法,但是自动化程度会越来越低,不利于推广应用。

(3)中心线算法自动化程度与自适应算法相当,但普遍存在断面超距现象。随着输入参数变小,逐渐降低超距占比的同时,断面总数又会明显多于另外两种算法。

5 结 论

通过对自适应河道断面算法的论述和分析,可得出如下结论:①该算法能实现较高程度的自动化断面布设。②该算法能精确控制斷面间距,较高程度契合水边线。③该算法能满足不同比例尺的断面布设要求,在保证断面垂直度的前提下实现河道断面线的均匀分布。

参考文献:

[1] 杨志刚. 关于水文测验断面测量方法的思考[J]. 水土保持应用技术, 2018(1): 47-48.

[2] 王建英,黄德武. 基于插值法和拟合法的水文大断面绘制方法[J]. 人民长江, 2020, 51(6):96-100,206.

[3] 赵学民, 王卫平, 张宗德. HYPACK水文测量软件在水下地形测量中的应用[J]. 水文, 2000, 20(3):38-40.

[4] 张立华,殷晓冬. 水深测量计划测线布设与航迹控制算法[J]. 海洋测绘,2002,22(2):33-35.

(编辑:唐湘茜)

Abstract:Aiming at the shortcomings of the current algorithm of flow measuring vertical line layout across cross-section in curved river, an self-adaptive algorithm for flow measuring vertical line layout is proposed. This algorithm generates each vertical line independently according to the given water frontier and the river centerline , so that the vertical line can not only adapt to the water frontier, but also maintain a relatively high perpendicular to the river centerline, and optimize the clustering and intersection problems of the vertical lines in curved river to ensure that the vertical lines are evenly distributed across the rivers. In order to verify the feasibility of the algorithm, three different river topographies were selected for comparative analysis, and the effect of vertical line layout was evaluated subjectively and objectively. The analysis results show that by the adaptive algorithm, both the higher perpendicular to the river centerline and the reasonable distribution of the vertical lines can be obtained under the assurance of evenly distribution vertical lines, which is significantly better than traditional algorithms.

Key words: layout of flow measuring vertical line; adaptive algorithm; curved river