《无限的网》,无限的勇气

2021-08-09

当代艺术史离不开草间弥生这位“怪婆婆”。90余岁高龄依旧活跃在艺术圈和时尚圈的她,以一头火红的短发、一身标志性波卡尔圆点服装的造型,被人们亲切地称为“圆点女王”“日本怪婆婆”。

“怪”这一特质,成就了草间弥生的艺术创作。她的伯乐之一、英国文艺批评家、英国美学学会主席赫伯特·里德称其为“妖精”,因为她常常打破艺术的定义,创作出令人震惊的艺术形象。草間弥生的作品曾多次引领风潮,但在备受艺术圈和时尚圈喜爱的同时,独特的创作风格也使她的作品充满争议。

回望过去,草间弥生写出了《无限的网:草间弥生自传》。这位“怪婆婆”,在自传中坦诚地讲述了自己的成长经历、创作历程、艺术理念、罗曼史、精神疾病史等等。她用诗一般的语言对自己的情感和人生经历进行梳理,既有艺术家的自负心态,又满载对自然生灵的谦逊,有时直白到让人肃然起敬,有时也坦率得可爱。草间弥生在自传中毫不避讳地袒露自己的爱恨、偏见、执念、私欲,也重申反战、反父权、反腐朽道德观的抗争精神,展现了她充满传奇、强烈而鲜明的一生。

草间弥生1929年出生于日本一个传统家庭,保守的父母一直反对她从事艺术工作,而父母的关系不和,也让她感到恐慌。青春期无助的黑暗时光和心灵的创伤最终诱发出精神疾病,草间弥生常常出现幻觉。她会看到植物像人一样开始说话,看到桌布上的红色花纹盖满了整个房间、身体、宇宙,自己却消失了,紧接着整个身体被无限的网捆绑住。

“每次遇到这种情况,我总是会飞奔回家,把看到的东西一股脑儿全画在素描本上。我的惊异和恐惧就是用这样的方式被一一稳住的。这些经历是我绘画的起点。”在现实与幻想之间的徒劳往返,使得草间弥生后来拥有的关于艺术的概念基本都源于她的幻觉。在书中,草间弥生说:“我在母亲的子宫里便已绝望,画画成了我走投无路之后唯一的呼吸。”

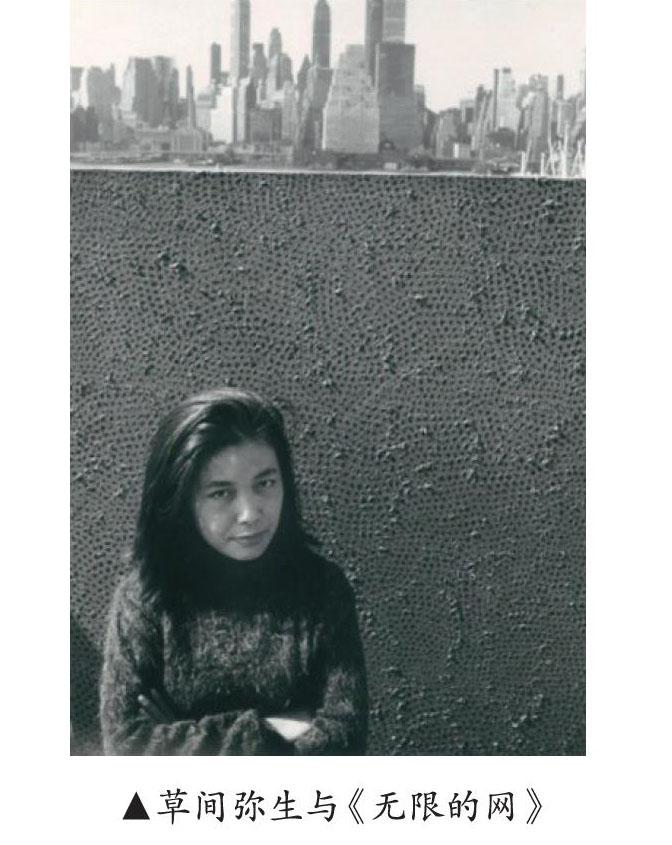

渴望没有束缚的自由和无限广阔世界的草间弥生,在1957年决绝地离开日本,闯荡美国。在自传中,草间弥生认为,尽管自己很小的时候就开始喜欢画画,但真正具有决定性的、命运的关键时刻,还是她下定决心离开日本,前往美国的那个瞬间。两年后,草间弥生所作的《无限的网》在画廊展出,这幅在黑底之上画上一个又一个白色循环网点的作品,瞬间引爆了纽约艺术界。

这种完全无视整体的构图,没有固定焦点的画法是草间弥生的原创。与当时大行其道的行动绘画不同,她的画作一味表达恒长的动作,却又令观看者被暗示和静谧所吸引。

草间弥生说这样解释她的作品:“波点是亿万粒子中的一点,而我的生命也是一个点。我要用天文数字般的波点,编织出一张苍白的虚无的网,消融自己以及他者和宇宙的一切。”

果然,草间弥生高举着波点的旗帜,创造了属于自己的时代。

但是,草间弥生之所以被称为天才,不仅在于其作品之前卫,数量之多广,还因为她关注社会议题之热情,并通过艺术的形式表达她的主张、观念、情感。可以说,草间弥生是一个不遗余力推广反战、性别平权、反腐朽道德观的斗士。

跟随草间弥生的自述,我们仿佛重回50年代的美国:嬉皮士与垮掉的一代交错上演,行动绘画、波普艺术等概念此起彼伏,麦肯锡时代、越战……这些早已远去的事件又一次以艺术的形式呈现在我们面前。

为了表达对资本主义、越战、保守道德观的不满,从1967年开始,草间弥生在多个地标建筑前举办了《草间·偶发》人体彩绘偶发艺术活动。包括美国国税局、自由女神像前、纽约中央公园、荷兰、比利时、联邦德国等地,在日本也有一次失败的尝试。

这些大胆前卫的艺术让草间弥生在欧美迅速声名鹊起,但在另一端的日本,误解、污蔑、偏见随之而来,被日本媒体报道为“不要脸的艺术家”、“丑闻女王”。

好在,当时草间弥生已经不再被这些误解所困扰,反而拓展了自己艺术和思想的版图,她通过各种活动,打造了一个名为“人体彩绘”的公司集团,实现了艺术与商业的并蒂开花。

草间弥生从一个孤勇闯入的日本人,真正意义上融入了美国生活。《无限的网》是草间弥生的亲笔写就的唯一自传,2002年出版,18年后历经周折,第一次引进大陆。书中全貌书写了她作为一个在美国成名的日本艺术家,在往返于美日两国间所感受到的文化差异和创作路径,无怪乎许多媒体称这本自传“让人们发现了新的一批美国战后艺术史的重要史料”。

这样一位走在时代前沿的前卫艺术家、一位艺术斗士的故事,值得细细品味。

(摘编自公众号“一条生活馆图书组”)