地方文库的多元利用研究

2021-08-09张明涓

张明涓

摘 要 在多元化阅览环境下,地方文库丛书作为一种文化载体在阅览过程中服务方式也发生了变化。文章以《湖湘文库》为例,分析其实体阅览和数字阅览状况,探讨其文献结构与服务模式,并从搭建平台、拓展读者群、打造地域文化特色品牌、形成“地方文库生态”等方面,为加强地方文库多元化利用提供策略。

关键词 地方文库 多元利用《湖湘文库》 地方文库生态

分类号 G256.1

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2021.06.006

Abstract Under the diversified reading environment, the service mode of local library series as a cultural carrier has also changed in the process of reading. Taking Huxiang Literature Library as an example, this paper analyzes its physical and digital reading status, discusses its literature structure and service mode, and provides strategies for strengthening the diversified utilization of local library from the aspects of building platform, expanding readership, building regional cultural characteristic brand, and forming “local library ecology”.

Keywords Local library. Multiple utilization. Huxiang Literature Library. Local library ecology.

0 引言

地方文献是内容上具有某一地方特征的区域性文献[1],是广大读者研究地方政治、经济、文化的重要素材,为当地社会发展做出了重要贡献。近年来,随着我国文化事业高度发展,各地掀起了地方文库编纂的热潮,作为各地重点文化工程编纂的地方文库,如《荆楚文库》《湖湘文库》《贵州文库》《广州大典》《新疆文库》等都已陆续完成并投入使用。地方文库把厚重丰富的地方文献按照一定体例和类别进行整合,对地方文献的保存和利用具有重要意义。但在实际文献流通中,地方文库丛书的使用率普遍不高,没有达到传播利用的效果。本文以《湖湘文库》丛书为例,通过调查其阅览状况,探讨其文献结构与服务模式,为加强地方文库多元化利用提供策略。

《湖湘文库》共出版702册,包括甲编442册、乙编259册、提要1册。甲编为湘籍及寓湘人士著述和湖南地区出土文献,以及晚清至民国时期的部分报刊。乙编为湖湘文化研究和资料汇编。该丛书是湖南数千年以来最大的文献整理作品。从篇幅上看,这套丛书是以古籍整理为主,文化研究为辅,全面展示湖湘典籍,深入研究湖湘文化的大型地方性丛书。

1 《湖湘文库》线下利用现状

线下阅读的优势在于阅读环境和视觉体验,更适合读者沉浸式阅读。《湖湘文庫》线下阅览服务的主要平台是湖南省内各地市图书馆、全国省级图书馆、国内重点高校及港台地区大学图书馆、学术科研单位及相关省直单位。湖南图书馆是湖南地区文史典籍的主要保存单位和阅览服务的主要提供单位,也是文库编纂单位之一。《湖湘文库》在湖南图书馆共入藏4套,其中两套为开架展览图书,分别陈列于古籍阅览室和中文参考阅览室,供读者开架阅览,另两套存放于保存本书库[2]。该馆的古籍阅览室是其提供古籍服务的重要阵地和湖湘古旧文献流通的主要场所。笔者通过搜集《湖湘文库》丛书在湖南图书馆古籍阅览室2013—2019年的开架阅览统计,分析了丛书的利用情况。

1.1 在同室陈列的丛书中利用率最高

《湖湘文库》自2013年在古籍阅览室开架阅览起,与同室陈列的《景印文渊阁四库全书》 《续修四库全书》《文渊阁四库全书补遗》等四库系列丛书和《中华再造善本》 《毛泽东点评二十四史》《湖南图书馆稀见方志丛刊》《湖南名人家谱丛刊》等10部丛书相比,阅览量随着陈列时间增长逐年稳步上升,利用率最高。较之其他丛书,《湖湘文库》采取以人物为中心的整理方法和全面揭示湖湘研究成果的呈现方式,史料性与知识性相结合,能快捷概览湖湘文化,品读湖湘经典。从读者的阅读选择和阅览倾向来看,集成式地方文献丛书具有很大的社会阅读潜力和需求,读者能从中获得为用而学、学以致用的直接价值和潜移默化地提升湖湘文化素养的间接价值。

1.2 丛书甲、乙两编各成体系又相互关联

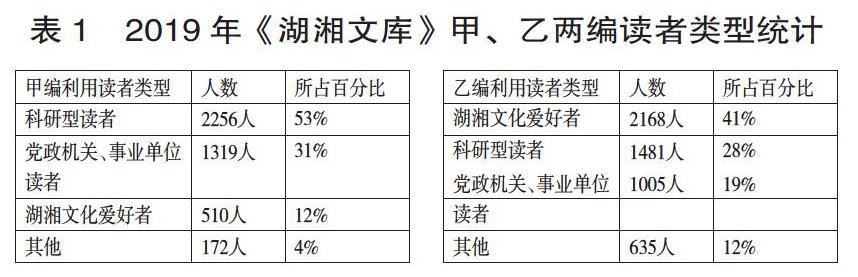

表1显示,甲、乙两编查阅人数相当。甲编为湖湘地方文献,使用人群为科研型读者、党政机关、事业单位读者。科研型读者多利用甲编原始文献,原始文献因具有客观性,在科研中显得尤为重要,同时甲编图书也可作为底本用于核对文献。党政机关、事业单位读者则多查阅报纸、方志作为研究和发掘本地文化资源、信息决策支持、完善自身资源建设等方面的参考。乙编为湖湘文化研究,阅读者多为湖湘文化爱好者,因其包罗广博又通俗易懂,建立了完整的湖湘文化谱系,在古籍阅览室形成了一批特定读者群体,读者能从丛书阅读中获得丰富的知识输入,起到了良好的文化普及效果。此外,研究型读者也能从乙编阅读中整体把握该课题研究现状、主要学术观点,发现新切入点,构思新的研究思路,促进自身科研活动。甲、乙编在内容上进行了良好互补,形成一个相对独立又互相融合的有机文献供给体[3]。

1.3 丛书能替代原书解决读者古籍阅读需求

阅览古籍读者可分为初级需求读者、中级需求读者和高级需求读者。初级需求读者以阅读为主要目的,通过阅读古籍来开阔眼界和提升修养,对古籍版本和年代无特殊要求,新版译注本、标点本或一般网络查询可满足需要。中级需求读者以利用为主要目的,利用查阅来完成实际工作任务,通常只需原文内容,对于装帧形式没有特定要求,可用还原度较高的影印本、整理本等完成查阅。而高级需求读者则以研究为主要目的,其自身具有较高的古籍专业素养,需要提取古籍原书搜集原始材料,开辟新研究领域或深化现有研究成果。《湖湘文库》丛书能满足中等及以下程度古籍阅览需求的读者,减少藏书机构原版古籍的提取,分流部分读者阅览需要,在一定程度上解决古籍文献“藏与用”的矛盾。如利用较多的史部和集部古籍能被文库所收入的部分点校、影印古籍所替代,可在架位上直接按需取阅、复制,简化了读者阅览手续,避免了古籍利用限制,读者能以最快捷的方式获得文献。又如民国报刊,在阅览室是胶卷阅览,存在不能精确检索、图像效果欠佳等利用限制。《湖湘文库》选择了湖南域内有广泛影响、存世量较多、资源需求量较大的《大公报》《国民日报》《湖南通俗日报》《湖南政报》等11种报刊进行统一幅度、转化格式、程序兼容等处理,整理成光盘供读者使用。光盘可按出版日期、版次精确检索,图像精度高、可任意缩放,短时间内就能检索出有价值的信息,从而为深度阅读创造条件。

除了湖南图书馆,国内外高校、科研院所的利用情况也是较为可观的,除常规闭架阅览外,国家图书馆、上海图书馆还对《湖湘文库》进行了开架阅览,甚至可以单册外借。此外,众多高校如武汉大学,已经把《湖湘文库》有关典籍列为必修或选修书目,成为高校教学科研重要助力。

2 线上利用情况

2017年10月,在全媒体时代数字阅览趋势下,数字化《湖湘文库》利用先进的移动互联技术,通过多种终端向读者提供阅览服务。数字版文库资源分类相较于传统分类法,更适宜于现代科研和大众阅读。甲编按湖南文献发展特点分为上古至唐、宋元明、清代、民国湘人著述,同时收入晚清至民国时期报刊共五个部分。乙编按照研究类型分为湖湘历史、湖湘人物、湖湘风物、湖湘考古与古文化、湖湘文化综合研究、湖湘文史资料汇编、湖湘文化工具书七个专题[4]。数字版文库优化了资源结构,界面设计科学、直观。数字化丛书分为定制终端阅览文库和网页版文库,分别定位专业阅读服务和普及展示服务,侧重点、功能、开放程度各有不同,共同形成了有机融合的数字化文献供给体系。

2.1 数字化定制阅览终端应用

定制终端从内容和功能上对文库进行了深度开发,对文库全文内容进行了文本化处理和标准化排版,数字化程度较高。在主页中可进行内容搜索和编辑,拥有多种检索途径和较强实用功能,便于快速发现文献内部资源。在阅读界面中支持文库内容文字编辑,设有页面朗读、字典、笔记、搜索等交互功能,在连网环境下可对文库资源进行更新,文库内容可持续拓展和修订。该定制终端阅览使用主体为各类图书馆、政府和行政单位、高校、科研机构。读者通过专用阅读器中的App,可以使用所有《湖湘文库》资源,以及点对点定位搜索等深度阅读辅助功能,最大程度地享受细粒度文献服务,满足深层次文献利用需求。湖南图书馆在古籍阅览室和数字体验区设有定制PAD和大型数字阅览器,可为到馆读者所用,为读者提供了优质阅读体验,提升了阅读效率。相比于动辄数万元纸质丛书,定制终端价格不及纸质丛书的十分之一,加之体积微小,优势明显。

2.2 数据化网页版阅览平台应用

网站阅览平台突破了物理空间和硬件设施的局限,实现了读者的广度开发。读者无需下载客户端,在浏览器中输入网址即可进入网页版《湖湘文库》在线全文阅读,丛书资源获取无门槛,所有互联网用户均可免费获取。网站采用文库实体书PDF格式展示,保留了纸质图书的整体感,可通过作者、作品名、出版社等项分类检索全库文献,还可直接分享到个人社交平台,能满足所有类型读者在线查看《湖湘文库》资源的需求。相较于其他同类型资源获取需注册、收费、仅限特定读者阅览或只开放部分内容的限制性查阅,《湖湘文库》网页版开放力度空前,可响应读者即时性和临时性的阅览要求,有效防止读者流失,不仅有利于形成读者持续阅览的意愿,且有效保障了读者的相关隐私权,在同类型丛书里处于领先地位。随着国际文化交流的加深,这种全方位开放的平台可为全球读者提供服务,打破传统阅读圈,有效延伸服务广度,将地方文库推广至更大范围的读者群,赋予地方文库更强大的生命力。

数字化阅览以网络为媒介突出“共享”理念,盘活优质资源,实现有互联网终端的地方就能阅读,节约公共资源,提升了阅读量。在新网络信息环境中避免了地方文库鲜人问津、利用方式单一的局面。

3 《湖湘文库》丛书的文献结构与服务模式分析

3.1 定位准确、选目谨全

《湖湘文库》是以湖南为地域定位的地方文献整理合辑,展现了独特的人文积淀和鲜明的地域特点,是湖南历史上首次的大规模全面文化整理,构建了湖南地方文献资源体系,达到“观湖湘文化,看《湖湘文库》”的较高读者认可度,成为了解、研究湖南的首选读物。《湖湘文库》选目精慎、全面,甲编是编委会参考大量资料,从数万种湖南历代典籍中精选出的影响最大、份量最重的经典文献。在此基础上文库编纂者还补充了湖南出土文献、古代流寓文人诗作、湖南地方志和晚清、民国时期湘籍著名学者著作,以及晚清至民國的湖南重要报刊杂志等有价值的文献,充分体现了湖湘文化精髓,加之经由一批知名专家选择精善版本整理点校,更具学术权威性。乙编是湖湘文化研究成果集合,包括湖湘历史的通史、专门史、学科史,以及层次分明的历代湖湘人物研究、独有的文化现象和风物、湖湘文化综合研究和湖湘文化工具书、资料汇编等,是湖湘文化的全面解读[5]。

3.2 稀见与经典并存,传承湖湘文化

《湖湘文库》丛书首次公开了多种稀见古籍文献,为读者提供了可供研究的新资料。甲编所用版本 80 % 由湖南图书馆提供[6],其中有很多都是从未出版的馆藏珍贵善本,如《石村诗文集》就是以湖南图书馆善本图书康熙24年陈鹏年刻本《石村诗集三卷文集两卷》为底本整理排印;又如《读史管见》由于历史原因已渐成稀见古籍,本次编纂采用湖南图书馆馆藏明代张溥校订本为底本点校,首次进行了标点断句;《章士钊诗词集》多方联系到从章先生的女儿收集到其未刊诗词,扩充到原来版本的 10 倍之多[7];以湖南图书馆馆藏报刊缩微胶卷19万余张为数据来源的民国旧报刊共计18.8万幅,系首次公开,反应了清末民国湖南报业整体面貌。这些底本大多为孤本、珍贵稿抄本,均属首次整理出版,极具史料价值和研究价值,展现了文库的资源优势。此外,《湖湘文库》还出版了大量因出版时间早、体量大、难于查找的已出版常见文献,读者可进行一站式湖湘经典阅读,如湖南名人全集《船山全书》《曾国藩全集》《左宗棠全集》《魏源全集》都在原有基础上进行了修订和增补,再现经典,与此次文库首次整理出版的《陶澍全集》《郭嵩焘全集》构成了湖湘名人六大全集[8]。又如乙编的《湖南通史》,1994年首次出版后即成为经典之作,社会各界人士争相购借,市面上现已难觅此书,此次文库再版在原书内容和资料上增补约二十万字,为经典阅读创造条件。

3.3 理念开放、技术先进

服务模式是服务理念的体现。与同行业中相对保守的资源供给理念相比,《湖湘文库》编纂方遵循“文献利用实现文献价值”的理念,打破思想桎梏主动将文库资源全面提供给读者,体现了开放的资源供给理念。线上线下提供多种阅览方式,真正做到了读者无障碍阅览,实现文库、藏书单位、读者多主体用户共赢。此外,技术支持是实现丛书多样化服务的重要前提。4亿字网络大型丛书的成功呈现,离不开先进的技术支持。如在专用阅读器的开发中,技术单位对文库全文进行了大量的修正和转化工作,把4亿文字对照PDF文件进行逐字逐句的质量检查,实现文献多种终端阅读。对于网络转化中异体字、生僻字无法输入成文本的问题,技术单位进行了重新造字,成功解决这一问题[9]。还有App阅读界面引进了专业的排版引擎,支持高级排版特性,如图文混排、多字体混排、段首大字等效果,支持底纹变化、字体切换等阅读效果,最大限度提升读者阅读体验。在网页版建设时,技术单位将编委会提供的702本PDF格式电子版图书全部加工处理成数字图书主流格式、元数据是 XML的EPUN图书,并对图书进行了DRM数字版权加密处理[9],在保证阅读质量的同时也能确保数据安全。这些技术至今都为网络出版界较为领先的技术。先进的数字化出版技术推动了网络阅读,并依赖其进行深层次推进。

3.4 立体式阅览服务,全方位宣传推

虚拟与实体服务深度融合,集中各自优势互为补充、相互促进,实现不同年龄、文化程度、职业的读者群体全面覆盖,提供多种形态资源,读者可根据现有条件和精、泛读需要自行选择阅读方式,提升利用效能。文库的成功利用还得益于各大藏书机构的大力宣传,如湖南图书馆把《湖湘文库》作为文化拳头产品在两个相关阅览室进行开架阅览,结合古籍馆员及时推荐,减少原版古籍出库压力,服务于读者的研究和阅读,扩大了其影响力。此外,文库网站一经推出就被多家第三方古典文献导航系统收录,通过网站提供的链接可直接点击进入查阅,推广效果颇佳。如“奎章阁”古典文献导航网站发布了《湖湘文库》资源链接,自2019年10月24日上线至2020年9月24日,点击量966次。通过网络进行宣传形成的多链接传播网,使文库融入了社会媒体生态系统。

4 提升地方文库利用率策略

4.1 搭建读者、公藏机构、文库三方信息交流平台

随着外部信息环境变化和读者阅读需求的日益增长,地方文库投入使用后编纂方应注重后期跟踪,主动搭建文库使用者、编纂单位、公藏机构交流平台,把三方紧密地连接起来,形成长效机制。如《广州大典》编纂方就成立了“广州大典研究中心”,设置了专有网络平台。文库网上阅览依托于广州图书馆的数字图书馆,读者注册该馆用户后即可使用资源,这种设置在公布丛书资源的同时对地方公共图书馆也进行了有效宣传。网站设“大典研究”栏目,及时发布研究该文库的图书、期刊论文、博硕论文、专注报告等成果,供大众参阅。“动态资讯”栏目及时公布大典研究中心定期举办的学术研讨和专家授课活动、与社会各界合作举办的展览等相关文化活动,增强与各方的联系。网站还设立了“大典论坛”栏目,读者可以在栏目中反馈阅读感受、进行交流讨论,拉近了丛书与读者的距离。这种信息交流平台促使文库成为一個有生命力的地方文献整理、收藏、研究和开发利用的有机体。

4.2 借力新媒体拓展手机用户新读者群

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国网民规模为9.04亿,互联网普及率达64.5%,手机网民规模为8.97亿。从报告来看,互联网在我国普及率高、增长快,手机上网已经成为主流上网方式。基于此背景,地方文库应积极利用新媒体面向手机用户展示和推荐文库资源,文库可创建独立微信公众号,挖掘如家庭教育、身心健康、国学传承等具有现实需求的文库内容,经过细化和提炼,以碎片化形式出现,以小见大、深入浅出地吸引读者零散时间的关注力,同时可参考大数据提供个性化服务、精准推送读者感兴趣的主题内容,形成持续关注度,让地方文库这类题材“高冷”、受众面窄的文献走入普通读者,发展文库“快餐类”阅读推广,使文库更紧密贴合读者阅读需要,培养阅读忠诚度和粘性需求,为拓展读者群寻找新突破口。

4.3 打造和维护地域文化特色品牌

品牌是用以区别同类产品的产品属性,它需要以高质量和高辨识度为支撑,是一种重要的竞争资本。构建和维护强有力的文化品牌,是增加文库利用率的有效途径。随着图书市场日益细分,地方文库应强化品牌观念,调研外部阅读环境、读者核心阅读需求,做好品牌战略要素识别、分析匹配读者人群结构特征。以地域文化为题材主打的地方文库本身就具有特色品牌战略要素,它是一个区域的权威文化集成,在塑造地方文化品牌形象上有着显著的优势;其次由政府主导、出资的公益性更是一个强劲的品牌优势,免费提供资源为读者使用丛书消除了经济压力,加速文库深入读者速度,提高文库品牌亲和力和知名度。把握和利用好这些品牌优势对文库进行推广,是维护品牌的重点工作,也是一种长期的发展战略。持续不断的宣传推广是品牌维护最佳方式,除组织相关名家讲座、品鉴会、读者交流会、建立专题论坛、网站等常规推广方式外,可用文库二维码和网址链接在电子图书、期刊上进行嵌入式多投射推广,多场景利用。打造和维护地方文库品牌能使读者有效识别优质文献资源,形成强烈的阅读意愿,并进行多次阅读甚至把文库推荐给身边的人,引领读者从查阅、利用向品赏、寻味的更高阅读境界发展,发挥品牌效应实现文库社会价值。

4.4 联合各省文库品牌形成线上线下“地方文库生态”

各省文库应在中华文化的全局视野下,抓住地方文库纷纷上市的时机,打通壁垒,开展线上线下纵向合作,构建各省地方文库生态。可在全国图书博览会、书展、文化博览会上开辟地方文库丛书专区,联合宣传推广;举行多省地方文库联合研讨会,探寻地方文库生态中各省文库阅读、研究、应用的交叉点,利用文库资源深入展开科研活动,实现和促进地方文库的学术价值发挥。“文库阅览联合体”的建设重点应着力于线上阅览,各大文库应共建地方文库大数据资源库,以公益网站的形式把各大文库资源整合成一站式供应体系供广大读者使用,暂时不能共建的文库可在网站进行关联推荐。打破各地古籍固化封闭的状态,加强资源互通共享,拓宽地方文库展示平台,开阔读者眼界,培养其阅读经典地方文化的习惯,促进地方优秀传统文化的利用和传播。

5 结语

地方文库对地方文化的留存、古籍保护、读者阅读研究都有着重要的意义。积极发展和完善地方文库资源供给体系,促进地方文库的多元化高效利用,是符合当今新信息环境,与习近平总书记提出的弘扬传统文化、增强文化自信的号召相适应的升级转变,为地域文化的普及与研究赋能,让乡邦文献走向世界,获得更多文化认同。

参考文献:

邹华享.论公共图书馆地方文献工作[C]//湖南图书馆,中国图书馆学会地方文献研究专业委员会.21世纪地方文献工作发展研究论文选.长沙:湖南人民出版社,2007:3-18.

徐海瑞,曾鹏辉,李柯夫.读者可去省图取阅“湖湘文库”[N]. 潇湘晨报,2013-09-04(A04).

余红玲.古籍阅览服务的资源供给体系建设思考:以南京图书馆“国学馆”数字资源和纸质文献配置为例[J]. 新世纪图书馆,2017(7):39-42.

易禹琳.轻松一点,免费获得《湖湘文库》:《湖湘文库》完成数字化再版[N].湖南日报,2017-10-21(8)

熊治祁.《湖湘文库》如何“选”出 702 册?[J].出版人,2013(12):40-42.

雷树德. 湖南省图书馆为《湖湘文库》编纂提供文献服务[M]//中国图书馆学会,国家图书馆.中国图书馆年鉴.北京:国家图书馆出版社,2008:277.

杜恩龙.地方文库出版的观察与思考:以《湖湘文库》为例[J].出版参考,2015 (15):8-10.

夏剑钦.不负先贤、泽惠后世的名山事业:《湖湘文库》编纂出版告竣[N].中华读书报,2013-10 -23(10).

徐海瑞,范典.《湖湘文库》数字化项目历4年完成 可通过网页APP等方式阅读[N].潇湘晨报,2017-10-16(A05).