负面报道中遗产旅游景区的利益相关者网络分析

2021-08-09龚金红谢礼珊

龚金红 谢礼珊

[摘 要]负面报道不仅反映了遗产旅游景区目前存在的管理问题,也反映了景区利益相关者之间的负面关系。采用社会网络分析方法探讨遗产旅游景区负面事件中的利益相关者关系网络,研究发现位于网络核心层的是地方政府、景区管理机构、旅游者、社区居民、景区旅游经营公司、外部旅游企业及从业者、社区商家,他们是负面事件中的主要行动者。处于网络边缘层的是国家行政部门、当地政府职能部门以及各类压力集团,他们在负面事件中扮演监管者或监督者的角色。在关系网络中发挥中介作用的是当地公检法部门、媒体和社区居民组织(居/村委会),主要是充当不同利益相关者之间的沟通纽带或关系协调者。从整体上看,遗产旅游景区负面事件中利益相关者的关系内容集中表现为监督者对主要行动者的监督、协调者的沟通协调以及主要行动者之间的矛盾冲突,包括关系冲突、利益冲突、价值冲突以及权力结构性问题。

[关键词]负面报道;世界遗产地;利益相关者;社会网络分析

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)07-0067-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.07.010

引言

对遗产保护的重视以及“世界遗产”标志的品牌效应,推动了全球范围内的申遗热潮。过去10年内,中国每年都有项目被列入世界遗产名录。截至2020年,我国一共有55处世界遗产,数量位居世界第一1。在申遗工作捷报频传的同时,有关遗产旅游景区“被联合国教科文组织黄牌警告”“被国家旅游局2通报批评”的负面报道也屡见报端。这些负面报道不仅反映了遗产旅游景区目前存在的问题,也反映了景区利益相关者之间的负面关系。现有研究侧重探讨负面报道的影响与应对策略[1-3],却较少关注负面报道中负面事件的行动主体及其互动关系。关系是理解旅游现象的核心要素。遗产旅游景区可被看成是一个由利益相关者及其互动关系构成的旅游网络[4],负面事件的发生涉及各种各样的利益相关者,它们之间的互动影响了负面事件的走向,甚至关系到整个遗产地的旅游可持续性发展。本研究主要探讨遗产旅游景区负面事件中的利益相关者关系,采用社会网络分析法分析利益相关者的关系结构,并结合负面报道内容论述其关系内容,最后从利益相关者管理的角度来讨论如何防患负面事件的发生。

1 文献综述

1.1 负面报道的概念

负面报道(negative publicity)是指通过印刷品、广播等媒体或口头传播方式,公开显示有关产品、服务、经营单位或个人的贬损性信息,并无偿地传播这些可能造成损害的信息[5]。负面报道可能来自组织层面(例如商业贿赂、财务丑闻、环境污染)、个人层面(如管理者丑闻)或者产品层面(如产品缺陷),其消极影响源于负面信息的内在特性。根据社会心理学研究,在评价给定的目标对象时,负面信息所占的权重比正面信息更大,因为负面信息具有更强的诊断性[6]。而且,负面报道通常由大众媒体发布,在消费者看来它比营销者自己提供的信息更具可信性。对于企业而言,负面报道会降低企业对求职者的吸引力[7],改变消费者对品牌的态度[8],将消费者对品牌的负面态度转移至整个品牌组合或品牌联盟、竞争对手、同行,甚至是原产国[9]。对于旅游目的地而言,负面报道会增加潜在旅游者对目的地的风险感知[1],影响目的地的形象[3];降低游客的出游意向[2],影响旅游需求[10-11]。

负面报道建立在新闻事件主体的社会关系之上[12],透过负面报道可以看到负面事件中不同行动主体之间的关系。本研究将负面报道中出现的行动主体视为景区利益相关者,按照识别利益相关者-区分利益相关者类型-阐述利益相关者关系的步骤,分析负面报道中遗产旅游景区的利益相关者关系。

1.2 遗产旅游地的利益相关者分析

利益相关者是指“任何能影响组织实现目标或被该目标影响的群体或个人”[13]。在旅游发展过程中,遗产地面临着复杂多样的利益相关者。Haddad等指出,遗产旅游地的利益相关者包括公共机构、私人机构、商家、当地社区、游客以及私人建筑所有者[14]。胡北明和王挺之结合我国实际情况,将遗产旅游地管理体制改革的利益相关者分为中央政府、职能管理部门、地方政府、遗产旅游地管理机构、旅游经营者、社区居民、旅游者、非政府组织、媒体、科研结构、社会公众以及其他旅游企业12类群体[15]。王纯阳和黄福才按照属性评分法,将开平碉楼村落遗产地的利益相关者分为3类:核心利益相关者、蛰伏利益相关者和边缘利益相关者。核心利益相关者包括政府、旅游企业、社区居民和旅游者;蛰伏利益相关者包括旅游从业人员、碉楼业主、旅游行业协会;边缘利益相关者包括特殊利益团体、教育机构和媒体等[16]。

不同利益相关者之间因旅游活动而产生联系,形成一个多元关联、纵横交错的关系网络[17]。对于这些复杂的网络关系结构,传统的利益相关者二元分析范式显得力不从心[18]。国外学者率先将社会网络理论和研究方法引入旅游研究,例如Timur和Getz基于“中心性”“孤立点”“桥”等网络特征,比较不同旅游目的地的利益相关者关系结构差异[19];Scott等通过社会网络分析比较不同旅游区域利益相关者关系的凝聚性[20]。国内学者也使用该方法来研究特定旅游目的地的利益相关者关系。王素洁和李想基于网络中心性、结构洞和网络密度3个测量指标,分析乡村旅游地决策网络中不同利益相关者的影响力以及利益相关者之间关系的紧密程度[21]。吴志才等同样根据这3个指标来分析潮州古城的旅游规划决策网络[22]。时少华和孙业红以云南元阳哈尼梯田为例,研究遗产地旅游发展过程中当地政府机构、当地企业、当地社区、压力集团这四大利益集团内部以及利益集团之间关系的紧密程度、互惠性、传递性、等级性以及代理性[18]。總的来说,有关遗产旅游地利益相关者关系的研究,不再局限于二元关系分析,而是采用社会网络分析范式。社会网络分析着眼于行动者之间的关系,可以用来分析不同行动者在网络中的位置和角色[18]。现有研究多以单个旅游目的地为研究对象来分析利益相关者的类型和网络结构,而本研究关注特定情境(负面事件)中的利益相关者,集合多个遗产旅游景区的新闻案例来分析利益相关者之间的网络关系。

1.3 遗产旅游地利益相关者的合作与冲突关系

遗产旅游地的可持续发展离不开利益相关者的参与和合作。诸多研究强调社区参与有助于社区成员及时了解旅游发展进程以及潜在的机会,减弱潜在的负面影响[23-24]。也有学者认为,遗产旅游管理过程应该将游客纳入进来,要理解不同游客的价值取向,有针对性地采取管理行动,在提升游客体验质量的同时,保护遗产资源得以传承[25]。然而,由于动机目标、价值取向、利益诉求不同,利益相关者之间要通力合作并非易事。Aas等以老挝琅勃拉邦古镇(Luang Prabang)的利益相关者合作项目为研究对象,通过调查遗产地及周边的社区和个人、当地官员、旅游运营商和游客,了解遗产管理方与利益相关者之间是否存在沟通渠道、收入是否用于遗产保护、当地社区是否参与决策、是否参与旅游活动,结果发现,利益相关者合作在当地并未真正实现[26]。Suntikul 和Jachna对琅勃拉邦镇的研究再次印证了这一结果,不同利益相关者(遗产管理方与利用遗产类建筑开展经营活动的企业主)对遗产资源持有不同的价值主张,由于利益相关者之间缺乏合作,导致商业发展和遗产保护之间存在冲突[27]。国内一系列研究也发现,遗产地旅游发展中存在地方政府与社区的利益冲突、景区管理机构与社区的利益冲突、景区管理机构与游客的利益冲突、社区内部冲突以及社区居民与旅游者之间的主客冲突[28-31]。

Almeida等认为,可以按照Moore的冲突环模型(circle of conflict)[32],将旅游规划中的冲突来源分为5类——结构性问题、利益、价值、信息和关系[33]。结构性冲突是指因官僚制度、跨部门合作不足、决策参与不足以及旅游政策制定中权力不对等、公共政策和立法不完善等结构性问题而产生冲突;利益冲突具体细分为物质利益冲突(金钱、財产、设施、资源)、程序性利益冲突(是否排除重要的利益相关者)和心理利益冲突(心理不满);价值冲突是指因不同的意识形态以及对是非对错的不同感知而产生冲突;信息冲突是因为信息不足、信息不透明或者对信息的不同解释和评估;关系冲突则因为存在偏见、相互不信任、沟通不畅、负面行为等情况。本研究结合该框架来分析遗产旅游景区负面报道中利益相关者之间的冲突关系。

2 研究设计与方法

2.1 研究对象与数据来源

本研究选择2012年1月1日之前被列入世界遗产名录的41个国内遗产旅游景区作为研究对象1,其中包括29个世界文化遗产、8个自然遗产、4个文化与自然双重遗产。利用百度新闻搜索有关遗产旅游景区的负面报道,新闻来源设定为人民网(www.people.com.cn)、新华网(www.xinhuanet.com)、腾讯新闻(news.qq.com)、新浪新闻(news.sina.com.cn)和凤凰网(www.ifeng.com)5家综合性新闻资讯门户网站,报道时间为2012年1月1日至2016年12月31日,新闻标题中含景区名称。负面报道的筛选标准为:(1)新闻来源于报纸、杂志或者报业集团下属新闻网站;(2)有实地调查或核查新闻的真实性;(3)新闻中负面事件的责任方是(或者包含)遗产旅游景区,游客不当行为、自然灾害、意外事故等发生在遗产旅游景区但没有归责于景区的负面事件不含在内。本研究一共搜集250个负面事件,其中,103个符合上述要求,具体涉及30个遗产旅游景区。热门旅游景区如峨眉山、五台山、故宫、秦始皇兵马俑博物馆的负面报道数量,略高于其他景区。

2.2 研究过程

本研究综合使用内容分析法和社会网络分析方法,研究过程分为3个步骤。首先,将搜集到的遗产旅游景区负面报道作为文本资料。以负面事件为分析单位,从产品-个人-组织3个层面分析负面事件的类型;综合多家媒体关于同一事件的报道提取负面事件中的行动者,将其视为遗产旅游景区的利益相关者,划分利益相关者类型。结合研究目的,研究只关注负面事件发生过程中的行动者,不包括负面事件发生后(应对阶段)出现的行动者。例如,负面报道“明十三陵被国家旅游局严重警告今起整治景区秩序”(组织层面景区旅游质量管理类负面事件),涉及的利益相关者为“国家旅游局”(编码NG2),整治行动中出现的主体——“当地政府”“当地旅游部门”“当地发改委”不包括在内。

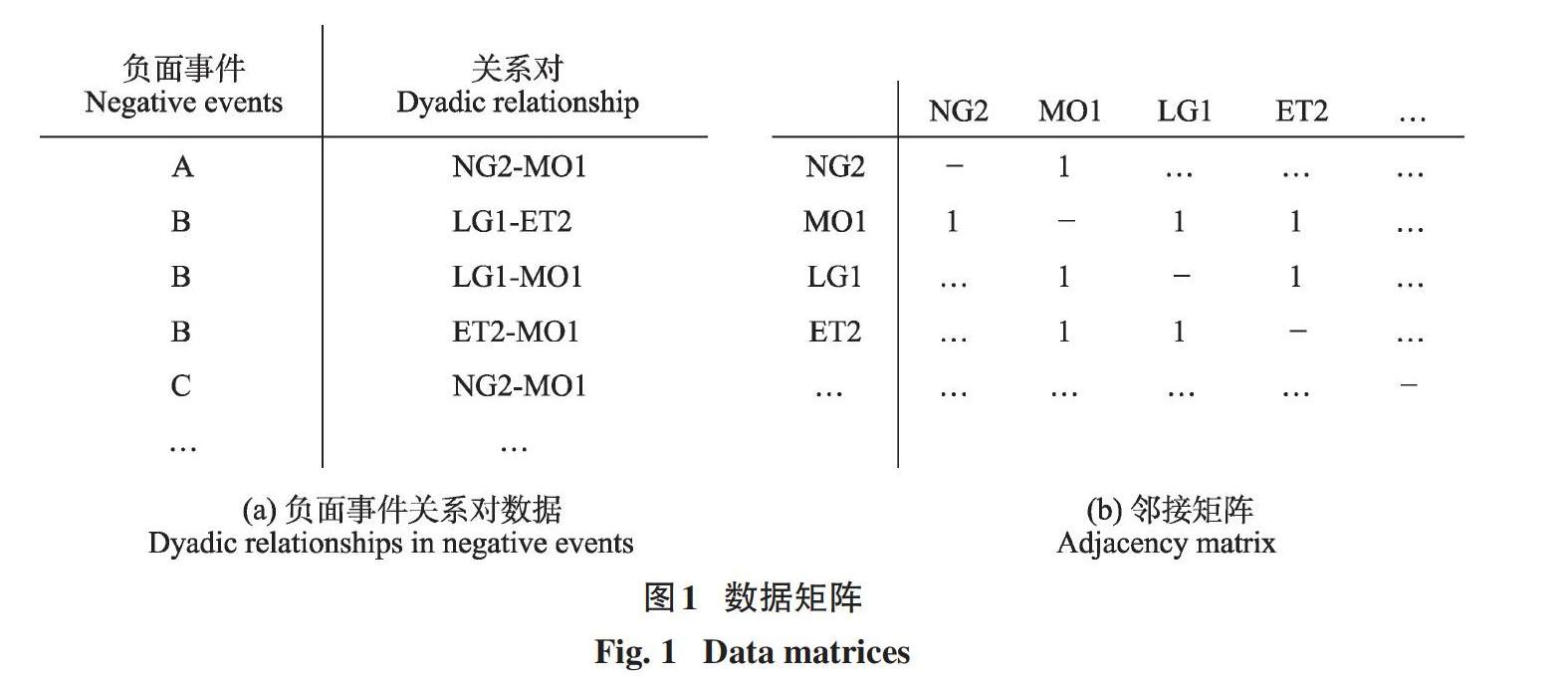

其次,提取负面事件中的“关系对”信息,如国家旅游局(NG2)-景区管理机构(MO1),根据“关系对”数据生成对称邻接矩阵(图1)。这里仅考虑一对行动者是否存在关系,不统计所有负面事件中一对关系出现的频次。“关系”是指利益相关者之间是否存在实际接触或联系,存在实际联系(至少有一次)都编码为“1”,不存在则编码为“0”。利用UCINET 6软件分析数据,绘制利益相关者网络图,计算点的中心性指标(度数中心度、中间中心度和接近中心度),识别遗产旅游景区负面事件中的关键利益相关者。最后,在网络图的基础上,结合负面报道内容,描述利益相关者之间的关系内容。

2.3 社会网络分析方法

社会网络分析法是对社会关系进行分析的一套规范和方法,主要目的是探查和分析行动者之间的社会纽带模式[34]。它以数学中的社群图法和矩阵代数法来分析社会网络中的点和关系。有3个概念对于理解社会网络分析至关重要:节点、连接和网络[19]。节点(nodes)或者行动者(actors)包括实体、个人、组织、事件。连接(links)指行动者之间的各种关系,它可能是金钱交易、沟通、订阅关注、朋友、资源(如信息)交换以及成员共享[35]。行动者可以通过多重关系直接或间接连接起来,或者相互分离。网络(networks)是行动者及其连接形成的模型,其特征可以用密度、中心性、关联性和凝聚度等测量指标来描述。网络中心性是某个行动者相对于其他行动者而言在网络中所处的位置,是行动者通过网络结构所获得的权力和影响力[21],本研究以此来考察遗产旅游景区负面事件中不同利益相关者的影响力。中心性的测量有多种方式,包括度数中心度(degree)、中间中心度(betweenness)和接近中心度(closeness)[36]。绝对度数中心性测量与中心行动者连接的行动者数量;中间中心性测量一个行动者位于另外一对行动者路径之上的频率;接近中心度测量一个行动者不受他人控制,独立接近其他所有网络成员的能力。本研究综合使用这3个指标来分析利益相关者网络结构。

3 研究发现

3.1 遗产旅游景区负面报道概况

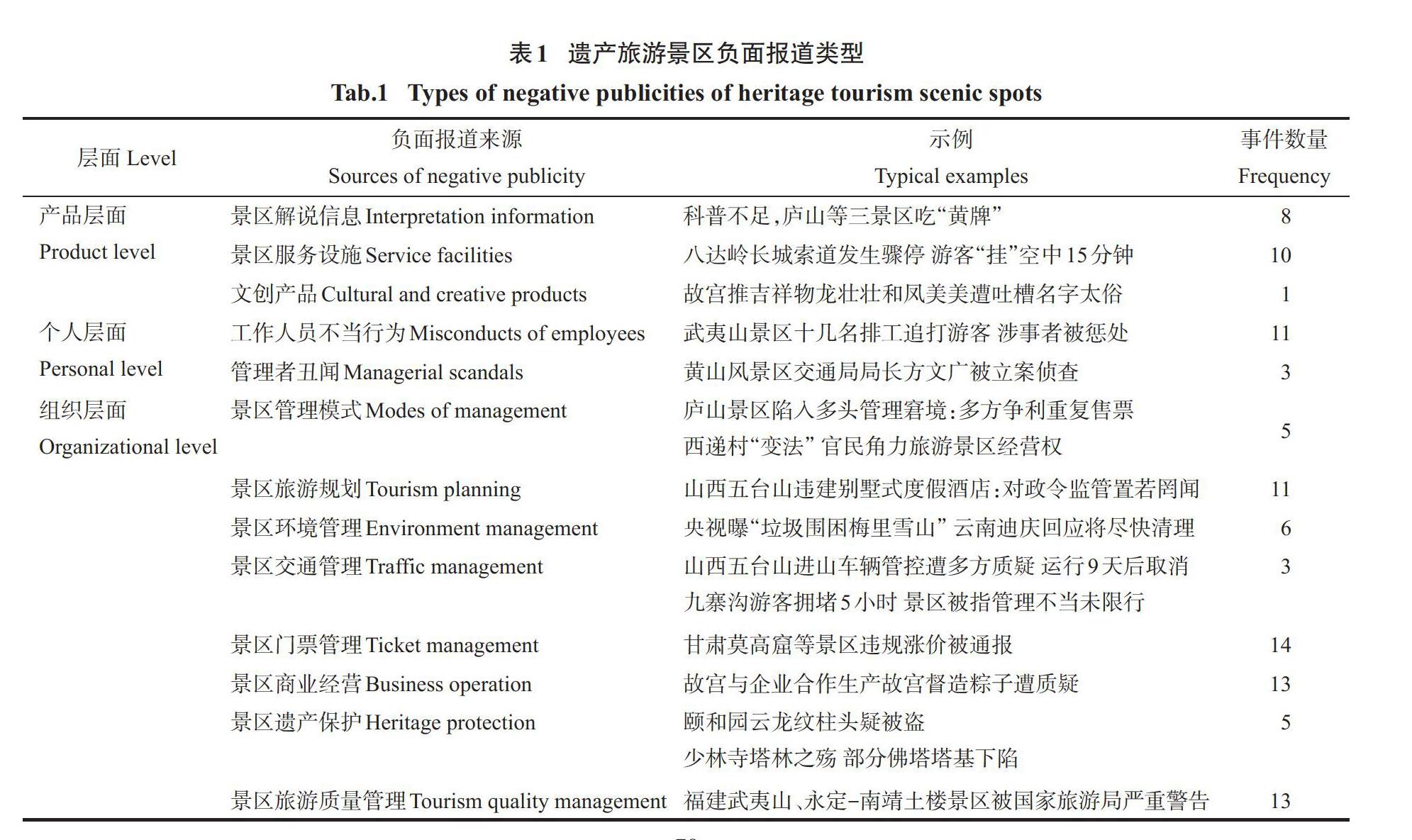

本研究中产品层面的负面事件有19个,主要是关于遗产旅游景区的服务设施、解说信息和文创产品;个人层面的负面事件14个,包括景区工作人员的不当行为和管理者丑闻;组织层面的负面事件70个,可分为管理模式、旅游规划、环境管理、交通管理、门票管理、商业经营、遗产保护和旅游质量管理8个方面(表1)。

3.2 负面报道中的利益相关者关系网络

3.2.1 利益相关者类型

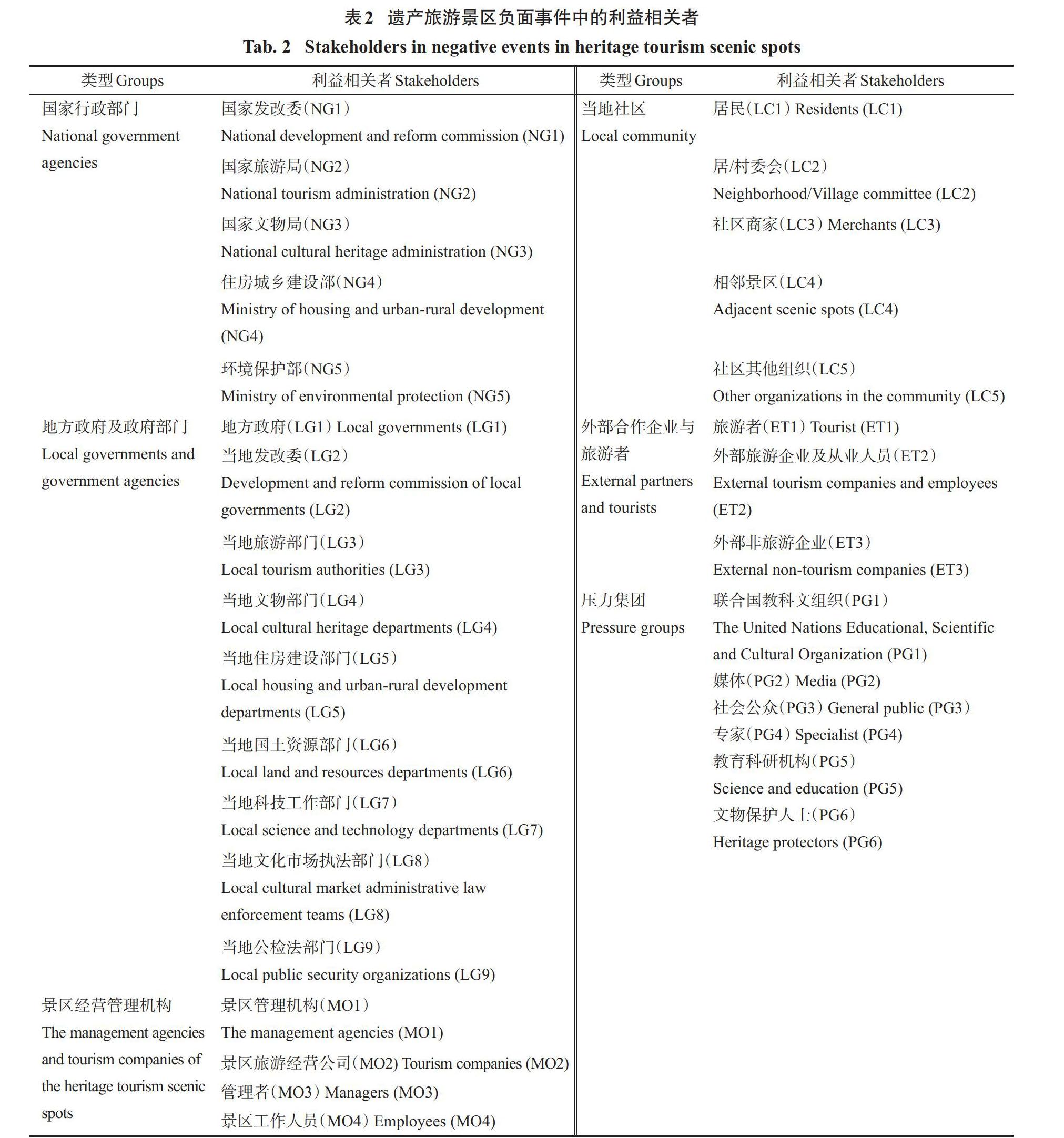

从负面事件的行动主体来看,以往研究文献中提到的中央政府、地方政府、景区管委会、景区旅游经营公司、旅游者、社区居民、居民组织(居委会)、商家、旅游企业以及旅游从业人员、联合国教科文组织、教育科研机构、媒体、社会公众、专家等利益群体[15-16],均有出现。此外,还有景区管理者、景区工作人员、文物保护人士以及相邻景区、社区其他组织(如工业企业、宗教组织)和非旅游类企业的参与。整体而言,遗产旅游景区的利益相关者分为6类:国家行政部门、当地政府及政府部门、景区经营管理方、当地社区、外部合作企业与旅游者和压力集团(表2)。国家行政部门、当地政府及政府部门是遗产旅游景区的监管者,景区经营管理方负责遗产旅游景区的日常管理和旅游运营,当地社区是遗产地的主人,外部合作企业和旅游者是遗产地旅游供求系统的重要组成部分,压力集团包括联合国教科文组织、媒体、社会公众、专家、教育科研机构、文物保护人士,可以对遗产旅游景区的经营管理活动施加压力和影响。

3.2.2 利益相关者网络结构

结合利益相关者网络图(图2~图5)和中心度指标(表3)可以看到,在产品层面的负面事件中,遗产旅游景区管理机构(MO1)处于网络中心位置,网络关系主要表现为景区管理机构与旅游者和压力集团(联合国教科文组织、社会公众、教育科研机构)的关系。压力集团对景区解说服务、硬件设施进行评估检查,向景区施加压力1。旅游者一方面受景区产品缺陷或服务差错的影响,另一方面针对景区的旅游服务质量提出改进意见2。

在个人层面的负面事件中,遗产旅游景区工作人员(MO4)和管理者(MO3)位于网络中心。景区工作人员肩负提供旅游服务和执行景区管理政策的双重责任,作为服务边界人员容易与旅游者(ET1)、社区居民(LC1)和商家(LC3)产生冲突345。管理者因其拥有的权力容易成为外部旅游企业(ET2)和非旅游企业(ET3)寻租的对象6。当地公检法部门(LG9)行使执法权,协调景区工作人员与旅游者、社区居民和商家之间的冲突,查处景区管理者的不法行为,在负面事件中发挥协调作用(点的中间中心度值较高)。

在景区层面的负面事件中,遗产旅游景区管理机构(MO1)、当地政府(LG1)、社区居民(LC1)和旅游者(ET1)处于网络中心位置(图4),它们是遗产旅游景区的核心利益相关者。景区旅游经营公司(MO2)、外部旅游企业及从业者(ET2)因参与旅游产品和服务的生产,与多个利益相关者都有关系连接,所以在网络中也处于比较中心的位置,其次是景区工作人员(MO4)、社区商家(LC3)、社区其他组织(LC5)和外部非旅游企业(ET3)。

社区居民组织(村/居委会)(LC2)、当地公检法部门(LG9)和媒体(PG2),点的度数中心度不高但中间中心度却比较高,说明它们虽然不是负面事件中的主要行动者,但对其他行动者关系的中介作用比较大。当地公检法部门通常以调解者的身份处理景区管理机构与社区居民之间的矛盾冲突。媒体发挥信息中介作用,接受社会公众、文物保护人士的信息爆料1,以公共话语平台和调解者的身份介入冲突2。村委会是村民与景区管理机构之间的利益协调者,尤其当涉及土地使用、征地补偿等问题时3。由村办企业经营的遗产旅游景区,村委会作为村办企業管理者和农村基层服务机构,在政府政策和村民意愿之间扮演协调者的角色4。

当地政府部门,包括旅游局(LG3)、发改委(LG2)、文物局(LG4)、住房建设厅(LG3)和国土资源管理局(LG6),主要负责景区旅游质量、门票价格、文物保护、规划建设等方面的监督管理工作,直接与景区管理机构对接,与其他利益相关者的关系连接不多,所以在网络中也处于边缘位置。国家行政部门除国家文物局(NG3)外,也大都处于网络边缘位置。这可能与我国遗产资源实行“国家政府各部门+地方政府+景区管理机构”多样化的管理体制有关[37]。遗产资源的所有权归国家所有,此前由国家旅游局、林业局、住房城乡建设部、环境保护部、文物局等部门行使行业管理职能,由地方政府行使行政管理职能,全面负责遗产资源的规划、保护、建设和利用。因此,相对于地方政府的行政管理,国家行政机关对遗产旅游景区的“指导”作用显得比较弱[38]。

专家(PG4)、教育科研机构(PG5)、文物保护人士(PG6)同样处于网络边缘位置。作为遗产资源的关注者,他们的影响力有限主要是因为缺乏有效的参与机制和沟通机制,尽管遗产旅游景区在进行重大决策时会采用专家咨询制度,但在日常管理中与这些压力集团的联系还很薄弱,文物保护人士与遗产管理机构之间的联系主要倚靠媒体的中介作用(MO1-PG2-PG6)。

综合产品、个人和景区层面的负面事件,可以发现,不同利益相关者在网络中处于不同的位置,扮演着不同的角色(图5)。从整体上看,位于网络核心层的是景区管理机构、地方政府、旅游者、社区居民、景区旅游经营公司、外部旅游企业及从业者和社区商家5,他们是遗产旅游景区的主要利益相关者,也是负面事件中的主要行动者。处于网络边缘层的是国家行政部门、当地政府职能部门(公检法部门除外)以及各种压力集团,他们扮演着监督者或监管者的角色,发现并管制景区管理机构、外部旅游企业、社区居民等行动者的不当行为。在关系网络中发挥协调作用的是当地公检法部门、媒体和社区居民组织(村委会)6,充当不同利益相关者之间的信息纽带或者关系调解者。

3.3 主要利益相关者之间的关系

遗产旅游景区负面事件背后的利益相关者关系,集中表现为监督者对主要行动者的监督,协调者的沟通协调以及主要行动者之间的互动关系。具体来说,包括4类互动关系。

3.3.1 地方政府与景区经营管理方的行政关系与冲突

目前,大部分遗产旅游景区都实行管理权与经营权分离的模式,在地方政府的领导下设置管理机构,负责遗产的保护、利用和统一管理,另由旅游企业负责景区的旅游经营。这些旅游经营公司或为景区管理机构下属的集体经济组织,或为国有独资或控股企业,都会执行地方政府关于旅游发展的决策。另一部分遗产旅游景区通过将经营权转让给外地旅游企业(如安徽宏村、开平碉楼、平遥古城),或者合资成立旅游公司来负责景区经营(如嵩山景区)。在此模式下,地方政府的行政主导与旅游经营企业对经营权的控制,可能会发生冲突1。地方政府对遗产旅游景区经营权的过度干预也会影响社区参与,例如,原先由村办企业负责旅游运营的西递村,通过体制改革将经营权纳入大型国有企业之后,可能会减弱社区自主参与旅游发展的可能性2。

3.3.2 社区与景区经营管理方的合作与冲突

社区居民是遗产资源的主人,拥有土地使用权和房屋建筑的所有权,但因为权力不对等、参与能力匮乏等原因,只能通过土地流转、商业经营、景区雇佣、收入分红等方式与景区经营管理方合作,从旅游发展中获得利益。遗产旅游景区在土地利用、搬迁安置、就业保障、旅游收入分配等方面3,如果忽略社区居民的利益诉求,就会引发冲突。一些拥有行政权的景区管理机构所推出的管理政策,也会因为影响社区商家的经营活动和经济收益而遭到抵制4。反过来看,社区居民和商家的行为也会与景区的遗产保护政策冲突,例如随意排放污水影响古城环境5、为了改善居住条件在遗址保护区内违规建房等6。

3.3.3 外部旅游企业与景区经营管理方的合作与冲突

外部旅游企业凭借资本优势介入遗产旅游景区的规划开发,在此过程中要接受地方政府和景区管理机构的监督管理。遗产旅游景区的开发应以保护为前提,但是一部分旅游企业为了追求经济利益最大化而在景区违规建设,破坏遗产资源7,这反映了外部旅游企业与景区管理机构在遗产价值取向上的冲突。遗产资源的特殊性决定了遗产旅游景区的经营管理应该是文化价值导向的,它需要接受必要的文化约束(如遗产保护理念、社会价值观以及经营内容和质量标准等),但外部旅游企业的经营通常是纯经济导向的,在经营方式上可能无视甚至突破这些文化约束[39]。

3.3.4 围绕旅游者的服务关系与冲突

与旅游者相关的服务关系和冲突包括:景区设施故障、服务差错、导游人员诱导消费、社区商家价格欺诈、社区居民提供非正规导游服务、旅游者与社区居民冲突以及旅游者与景区工作人员冲突。其中,居民与旅游者的主客冲突来源于两个方面。一是在旅游者与景区工作人员(如当地的旅游车司机)发生冲突后,当地居民出于内群体偏向介入冲突,使个体冲突(工作人员与单个游客)变成群体冲突(本地居民与外地游客)8;二是當地居民以阻碍旅游者进入的方式来抵制景区经营管理方的管理决策,使他们与景区经营管理方的冲突殃及旅游者9。旅游者与景区工作人员发生冲突主要是因为对景区管理政策不理解(如宠物禁入)10,或者旅游者行为不当,例如试图逃票、破坏景区服务设施等11。

按事件数量统计(表4),与旅游者相关的服务关系和冲突是负面报道的主要内容,尤其体现在景区服务设施、商业经营管理、工作人员不当行为和门票管理4个方面。有关社区与景区之间合作冲突的负面事件也为数不少,主要体现在景区管理模式、商业经营管理以及旅游开发3个方面。涉及地方政府与景区以及外部旅游企业与景区之间关系的负面事件相对较少,前者主要表现为管理模式上的冲突、旅游开发中的行政主导、环境管理以及旅游质量管理上的监督,后者则体现在管理者丑闻、景区旅游开发以及门票管理方面。

4 结论与讨论

以往研究表明,旅游者、社区居民、旅游企业、当地政府是遗产地旅游发展的核心利益相关者[16]。本研究发现,除上述4大利益相关者之外,社区商家也是遗产旅游景区的主要利益相关者之一,他们在景区内租赁或利用自有物业开展商业活动,雇用一部分当地居民,为旅游者提供食宿购娱等服务,经营活动受政府部门以及景区经营管理方监督,与多个利益相关者都存在关系连接。因为要依托于景区的旅游发展,社区商家通常对景区的旅游规划和管理政策较为敏感,有可能提出质疑甚至停业抗议,因而引发负面报道。社区商家不只是旅游经济活动主体,也是当地人文环境的一部分,其经营活动(例如对建筑物的装饰、改造、所贩售的商品类型、价格)不仅会影响景区的旅游市场秩序,也会影响景区的人文风貌。有关遗产旅游景区宰客现象、商业转型、建筑外观的负面报道正是因此而产生。

遗产旅游景区主要利益相关者之间存在不同类型的冲突。参照Moore的冲突环模型[32],地方政府与景区经营管理方之间的冲突属于因权力不对等而产生的结构性问题;景区和社区之间存在广泛的利益冲突,主要是与收入分配、就业机会、征地赔偿相关的物质利益冲突;景区与外部旅游企业之间围绕遗产保护与旅游开发存在价值冲突。此外,旅游服务过程中景区工作人员、社区居民、社区商家与旅游者之间因沟通不畅、行为不当而产生的关系冲突也较为突出。这些二元关系并非孤立存在,而是嵌套于遗产旅游景区整个利益相关者网络之中,彼此牵连,相互影响,例如社区居民因商铺租约问题向景区管理机构抗议时也会阻止游客购票。

本研究结合点的中心度指标和负面报道内容,将当地公检法部门、媒体、社区居民组织(居/村委会)界定为遗产旅游景区利益相关者网络中的关系协调者。当地公检法部门主要调解景区工作人员与社区居民之间,以及景区工作人员、社区居民、社区商家与旅游者之间的矛盾冲突。媒体主要充当旅游者与景区之间以及压力集团内部其他主体(如社会公众、文物保护人士)与景区之间的信息桥梁。村委会主要协调景区管理机构与村民之间在土地使用上的利益冲突。在关于哈尼梯田遗产地旅游利益相关者网络的研究中,时少华和孙业红[18]通过代理性分析发现,压力集团在协调本集团与外部集团之间利益关系时,尤其是协调外部集团之间的利益关系时,占据优势中间人的位置;当地政府及政府机构在协调集团之间的利益关系时,也占据优势位置。本研究结果与上述观点基本一致,略为不同的是村委会的中间人角色,这可能是因为当发生冲突尤其是涉及土地问题时,村委会的协调作用更为明显。

遗产旅游景区的外围监管者既包括当地政府部门,也包括国家行政部门,体现了我国多层级、多样化的遗产资源管理模式[37]。作为行业主管部门,旅游局承担着规范旅游市场秩序、监督景区旅游服务质量、维护旅游者合法权益的重任,但是在本研究中当地旅游部门处于利益相关者网络的边缘位置。从网络图上看,当地旅游部门仅与景区管理机构和旅游者存在关系连接,所以点的中心度比较低。从关系内容上看,涉及当地旅游部门的负面事件主要是检查景区旅游服务质量和受理旅游者投诉,对于旅游服务中的关系冲突,例如旅游者与景区工作人员、社区居民的个人冲突,严重情况下当事人会联系当地公安部门,而对于文物损坏、丢失等遗产保护问题,知情者会向文物局反映。国家文物局在利益相关者网络中的中心度高于其他国家行政部门,可能也是因为目前遗产旅游景区以世界文化遗产居多,景区旅游开发和日常管理中的文物保护问题亟须重视。

5 研究启示

遗产旅游景区不同类型的负面报道背后,对应着形态各异的利益相关者网络。在产品层面的负面事件中,景区管理机构处于关系网络中心;在个人层面的负面事件中,景区高层管理者和基层工作人员是舆论关注的焦点;在景区层面的负面事件中,景区经营管理方、政府、社区、旅游者、外部旅游企业相互之间的冲突关系较为明显。遗产旅游景区既要处理好与内部利益相关者的关系,提升景区的服务质量和管理水平,防患负面事件的发生;又要协调好与外部利益相关者之间的冲突,共建良好的合作关系。

一部分负面报道是源于遗产旅游景区利益相关者之间的关系冲突。这些冲突一定程度上是因为不同利益相关者对遗产价值的不同取向以及对双方关系的不同取向造成的。遗产的使用价值包括两个部分:一部分是不可定量的、相对抽象的情感价值、历史价值、艺术价值、科学价值等,另一部分是可定量的经济价值[40]。将经济价值放在首位可能会导致景区经营管理方、旅游企业、社区为了各自的经济利益而罔顾遗产资源的保护与传承,或者因利益分配不公平而产生冲突。因此,遗产旅游景区要在不同的利益相关者之间形成统一的遗产价值取向,强调景区的教育功能而非经济功能,注重对遗产所承载的历史、艺术、科学等价值的教育传播。在围绕旅游者建立的服务关系中,无论是景区经营管理方还是社区居民、旅游企业员工,都应该秉持长期的关系取向而非短期的交易取向,着眼于遗产地旅游的可持续性发展。有关资源保护、商业经营、门票管理等政策的制定,景区应该吸纳不同利益相关者参与,并在政策出台后进行充分的解读和宣传,便于公众理解。地方政府可以利用它在网络中的中心位置,引导景区经营管理方与其他利益相关者沟通对话,协调合作,形成一致的遗产价值取向和互动关系取向。

另一些负面报道是源于遗产旅游景区自身的不良表现,例如解说信息不足、服务设施故障、旅游质量管理不达标、遗产保护措施不够等。尽管这些问题未造成景区与利益相关者之间的冲突,但从长远来看不利于遗产旅游景区的可持续发展。遗产旅游景区要遵照《旅游景区质量等级的划分与评定》标准以及《世界文化遗产保护管理办法》《风景名胜区管理暂行条例》《自然保护区条例》等法规,在旅游服务与遗产保护两方面同时着手,维持景区的良性发展。

总的来说,研究从利益相关者关系角度分析负面报道背后的作用力量,研究结论可以为有关负面报道的研究提供新的思路。研究者可以根据利益相关者类型或者冲突类型来划分负面报道的类型,比较发生在不同利益相关者之间的负面事件,分析其不同影响以及应对策略。对于遗产地利益相关者问题的研究,越来越多的学者采用社会网络分析法。本研究在分析利益相关者关系结构的同时,结合负面报道内容论述其中的关系内容,拓展了对遗产地利益相关者关系网络的研究。

本研究存在一些局限。一是研究搜集到的负面事件的数量和类型有限。我国的新闻报道一直以正面宣传为主[41],对负面新闻的报道量并不大。虽然负面事件的类型不是本研究的重点,但它可能影响利益相关者分析的结果,因为不同类型的负面事件涉及不同类型的利益相关者。今后的研究可以进一步搜集资料,丰富负面事件的类型,比较不同类型负面事件背后的利益相关者网络结构;或者集中分析某一类负面事件(如冲突事件)中的利益相关者关系。二是基于负面报道内容获得的利益相关者信息有限。新闻报道所呈现的负面事件是媒体以某种报道框架对该事件进行自我诠释的结果[42],即媒体会选择部分事实并在文本中凸显出来。尽管综合多家媒体报道可以从不同角度获得更多的事实信息,但基于负面报道内容提取出的利益相关者实质上仍是媒体识别的“利益相关者”,不能涵盖所有被负面事件影响或者影响该事件的实际利益相关者。

参考文献(References)

[1] BROWN C B. Tourism, crime and risk perception: An examination of broadcast medias framing of negative Aruban sentiment in the Natalee Holloway case and its impact on tourism demand [J]. Tourism Management Perspectives, 2015, 16:266-277.

[2] 何吉. 旅游目的地负面事件对游客行为意愿影响的实证研究[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2016. [HE Ji. Empirical Research on the Impact of Negative Events of Tourist Destination on the Tourists Behavior Intention [D]. Hangzhou: Zhejiang Gongshang University, 2016.]

[3] 關新华, 谢礼珊, 皮平凡. 负面报道对旅游目的地的影响及信任修复研究[J]. 经济管理, 2017, 39(8): 146-158. [GUAN Xinhua, XIE Lishan, PI Pingfan. The effect of negative publicity on tourism destination image and how to repair the tourists trustworthiness of destination [J]. Business Management Journal, 2017, 39(8):146-158.]

[4] MERINERO-RODR?GUEZ R, PULIDO-FERN?NDEZ J I. Analysing relationships in tourism: A review [J]. Tourism Management, 2016, 54: 122-135.

[5] REIDENBACH R E, FESTERVAND T A, MACWILLIAM M. Effective corporate response to negative publicity [J]. Business, 1987, 37(4): 9-17.

[6] SKOWRONRONSKI J J, CARLSTON D E. Negativity and extremity biases in impression formation: A review of explanations [J]. Psychological Bulletin, 1989, 105(1): 131-142.

[7] VAN HOYE G, LIEVENS F. Recruitment-related information sources and organizational attractiveness: Can something be done about negative publicity? [J]. International Journal of Selection and Assessment, 2005, 13(3): 179-187.

[8] AHLUWALIA R, BURNKRANT R E, UNNAVA H R. Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment [J]. Journal of Marketing Research, 2000, 37(2):203-214.

[9] 韓冰, 王良燕. 品牌负面事件的溢出效应及影响因素述评[J]. 心理科学, 2017, 40(1): 193-199. [HAN Bing, Wang Liangyan. A critical review of spillover effect of brand negative publicity and its in?uencing factors [J]. Journal of Psychological Science, 2017, 40(1): 193-199.]

[10] HARRIOTT A. Risk perception and fear of criminal victimization among visitors to Jamaica: Bringing perception in line with reality [J]. Journal of Ethnicity in Criminal Justice, 2007, 5(2-3): 93-108.

[11] PIZAM A, FLEISCHER A. Severity versus frequency of acts of terrorism: Which has a larger impact on tourism demand? [J]. Journal of Travel Research, 2002, 40(3):337-339.

[12] 谢晖. 关于“负面新闻”的困惑[J]. 新闻记者, 2009(5): 26-30. [XIE Hui. Confusion about “negative news”[J]. Shanghai Journalism Review, 2009(5): 26-30.]

[13] FREEMAN, R. Strategic Management: A Stakeholder Approach [M]. Boston: Pitman. 1984:52.

[14] HADDAD N, WAHEEB M, FAKHOURY L. The Baptism archaeological site of Bethany beyond Jordan: Towards an assessment for a management plan [J]. Tourism and Hospitality Planning & Development, 2009, 6(3): 173-190.

[15] 胡北明, 王挺之. 我国遗产旅游地的利益相关者分析:两个对立的案例[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 42(3): 125-130. [HU Beiming, WANG Tingzhi. Analysis of the interest group and individuals in Chians heritage resorts: A contrastive study of two cases [J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2010, 42(3): 125-130.]

[16] 王纯阳, 黄福才. 村落遗产地利益相关者界定与分类的实证研究——以开平碉楼与村落为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(8):88-94. [Wang Chunyang, Huang Fucai. An empirical study on the definition and classification of stakeholders in village heritage sites: A case study of Kaiping Watchtower and village [J]. Tourism Tribune, 2012, 27(8):88-94.]

[17] 王素洁. 旅游目的地利益相关者管理战略研究——基于社会网络视角[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2012(1): 59-64. [WANG Sujie. Management strategies for tourist destination stakeholders: A perspective of social network analysis [J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2012(1): 59-64.]

[18] 時少华, 孙业红. 社会网络分析视角下世界文化遗产地旅游发展中的利益协调研究——以云南元阳哈尼梯田为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 52-64. [SHI Shaohua, SUN Yehong. Research on interests coordination in the tourism development of the World Cultural Heritage site from the perspective of social network analysis: Taking Hani Rice Terraces in Yunnan as an example [J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 52-64.]

[19] TIMUR, S, GETZ D. A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism [J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2008, 20(4): 126-126.

[20] SCOTT N, COOPER C, BAGGIO R. Destination networks: Four Australian cases [J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(1): 169-188.

[21] 王素洁, 李想. 基于社会网络视角的可持续乡村旅游决策探究——以山东省潍坊市杨家埠村为例[J]. 中国农村经济, 2011(3): 59-69. [WANG Sujie, LI Xiang. Research on sustainable rural tourism decision-making from the perspective of social network analysis: Taking Yangjiabu village in Weifang of Shandong province as an example [J]. Chinese Rural Economy, 2011(3): 59-69.]

[22] 吴志才, 陈淑莲, 郑钟强. 社会网络视角下的旅游规划决策研究——以潮州古城为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(12): 76-84. [WU Zhicai, CHEN Shulian, ZHENG Zhongqiang. A social network perspective on tourism decision-making research: A case study in the ancient city of Chaozhou [J]. Tourism Tribune, 2016, 31(12): 76-84.]

[23] 苏明明, GEOFFREY Wall. 遗产旅游与社区参与——以北京慕田峪长城为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(7): 19-27. [SU Mingming, GEOFFREY Wall. Heritage tourism and community participation: A case study of Mutianyu Great Wall in Beijing [J]. Tourism Tribune, 2012, 27(7): 19-27.]

[24] RASOOLIMANESH S M, Jaafar M, Ahmad A G, et al. Community participation in World Heritage Site conservation and tourism development[J]. Tourism Management, 2017, 58: 142-153.

[25] ALAZAIZEH M M, HALLO J C, BACKMAN S J, et al. Value orientations and heritage tourism management at Petra Archaeological Park, Jordan[J]. Tourism Management, 2016, 57: 149-158.

[26] AAS C, LADKIN A, FLETCHER J. Stakeholder collaboration and heritage management [J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(1): 28-48.

[27] SUNTIKUL W, JACHNA T. Contestation and negotiation of heritage conservation in Luang Prabang, Laos.[J]. Tourism Management, 2013, 38(4): 57-68.

[28] 胡北明, 雷蓉. 民族社区旅游利益诉求认知差异研究——以九寨沟自然保护区为例[J]. 贵州民族研究, 2014(6): 101-104. [HU Beiming, LEI Rong. Analysis on the cognitive differences of tourism interest demands in ethnic communities: A case of Jiuzaigou [J]. Guizhou Ethics Studies, 2014(6): 101-104.]

[29] 陳炜, 程芸燕, 文冬妮. 汉传佛教文化遗产旅游地利益相关者协调机制研究——以广西桂平西山为例[J]. 广西民族研究, 2015(6): 155-164. [CHEN Wei, CHENG Yunyan, WEN Dongni. A Study to coordination mechanism of stakeholders in tourist destination of Chinese Buddhist cultural heritage: Taking the Xishan Mountain of Guiping Guangxi for example [J]. Guangxi Ethnic Studies, 2015(6): 155-164.]

[30] 马克禄, 葛绪锋, 黄鹰西. 香格里拉旅游开发引发的藏族社区冲突及旅游补偿调控机制研究[J]. 北京第二外国语学院学报, 2013, 35(11): 48-52. [MA Kelu, GE Xufeng, HUANG Yingxi. Study on Tibetan community con?ict of Shangri-La tourism development and the mechanism of regulation of tourism compensation [J]. Journal of Beijing International Studies University, 2013, 35(11): 48-52.]

[31] 李渊, 谢嘉宬, 王秋颖. 旅游空间行为冲突评价与空间优化策略研究——以鼓浪屿为例[J]. 地理与地理信息科学, 2018, 34(1): 92-97. [LI Yuan, XIE Jiacheng, WANG Qiuying. Research on the spatial behavior conflict between tourist community residents and tourists and its optimization strategy: A case study of Gulangyu Island [J]. Geography and Geo-Information Science, 2018, 34(1): 92-97.]

[32] MOORE, C. W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (the 3rd Edition) [M]. San Francisco: Jossey-Bass. 2003.

[33] ALMEIDA J, COSTA C, SILVA F N D. A framework for conflict analysis in spatial planning for tourism [J]. Tourism Management Perspectives, 2017, 24: 94-106.

[34] 沃特·德·诺伊, 安德烈·姆尔瓦, 弗拉迪米尔·巴塔盖尔吉. 蜘蛛: 社会网络分析技术(第二版)[M]. 林枫, 译. 北京: 世界图书出版公司北京公司,2014: 5-21. [WOUTER D N, ANDREJ M, VLADIMIR B. Exploratory Social Network Analysis with Pajek (the 2nd Edition) [M]. Lin Feng, trans. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2014: 5-21.]

[35] TICHY N M, TUSHMAN M L, FOMBRUN C. Social network analysis for organizations [J]. Academy of Management Review, 1979, 4(4): 507-519.

[36] 刘军. 整体网分析: UCINET软件实用指南[M]. 上海: 格致出版社, 上海人民出版社. 2014: 127-152. [LIU Jun. Lectures on Whole Network Approach [M]. Shanghai: Truth & Wisdom Press, Shanghai Peoples Publishing House. 2014: 127-152.]

[37] 邹统钎, 金川, 王晓梅. 中国遗产旅游资源管理体制的历史演变、问题及改革路径研究[J]. 资源科学, 2013, 35(12): 2325-2333. [ZOU Tongqian, JIN Chuan, WANG Xiaomei. The evolution, problems and reform of the Chinese system of heritage tourism management [J]. Resources Science, 2013, 35(12): 2325-2333.]

[38] 张晓, 张昕竹. 中国自然文化遗产资源管理体制改革与创新[J]. 经济社会体制比较, 2001(4): 65-75. [ZHANG Xiao, ZHANG Xinzhu. Reform and innovation of Chinas natural and cultural heritage resources management system [J]. Comparative Economic & Social Systems, 2001(4): 65-75.]

[39] 徐嵩龄. 中国文化与自然遗产的管理体制改革[J]. 管理世界, 2003(6): 63-73. [XU Songling. Reform of the management system of Chinas cultural and natural heritage[J]. Management World, 2003(6): 63-73.]

[40] 孙华. 遗产价值的若干问题——遗产价值的本质、属性、结构、类型和评价[J]. 中国文化遗产, 2019(1): 4-16. [SUN Hua. Several issues of heritage value: The essence, attribute, structure, type and evaluation of heritage value [J]. China Cultural Heritage, 2019(1): 4-16.]

[41] 夏倩芳, 王艳. “风险规避”逻辑下的新闻报道常规——对国内媒体社会冲突性议题采编流程的分析[J]. 新闻与传播研究, 2012(4): 33-45. [XIA Qianfang, WANG Yan. The regularity of news reporting under the logic of “risk avoidance”: Analysis of the acquisition process of social conflict issues on domestic media [J]. Journalism & Communication, 2012(4): 33-45.]

[42] 戴海波, 杨惠. 论社会冲突性议题建构中的媒体公共性[J]. 新闻界, 2017(3): 57-64. [DAI Haibo, YANG Hui. Research on media publicity in the construction of social conflicting issues[J]. Journalism and Mass Communication Monthly, 2017(3): 57-64.]

Network Analysis of Stakeholders in Heritage Tourism Scenic Spots:

Collecting Data from Negative Publicities

GONG Jinhong1, XIE Lishan2

(1. School of Humanities and Law, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

2. School of Business, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510725, China)

Abstract: China is currently ranked second in the world in terms of the number of World Heritage Sites it contains. In conjunction with a surge in World Heritage Site applications, there have been frequent negative reports in the media regarding heritage tourism scenic spots. This negative publicity has revealed a range of managerial problems in relation to these spots, and it has also revealed the existence of negative relationships between various stakeholders. Previous studies have focused on the impact of negative publicity and coping strategies, while less attention has been paid to the actors involved and their negative interactions. In this study, we apply stakeholder theory and social network analysis to explore the networks among various stakeholders and their relationships in terms of negative interactions in relation to heritage tourism scenic spots. A sample of 41 scenic spots that were included in the World Heritage List as of 1 January 2012 were selected as the research objects, including 29 World Cultural Heritage Sites, eight Natural Heritage Sites, and four Cultural and Natural Heritage Sites. Negative reports were obtained from five mainstream media websites using Baidu News Search during the period 1 January 2012 to 31 December 2016. The analysis was divided into three steps. First, using the content analysis method and taking negative events as the unit of analysis, we categorized the negative events into three levels: the product level, personal level, and organizational level. Second, we coded the dyadic relationships displayed in relation to the negative events and generated a symmetric adjacency matrix. The term “relationship” refers to a situation in which there is a connection between stakeholders. If there is at least one connection, the relationship is coded as 1, otherwise it is coded as 0. UCINET 6 was used to analyze the data and identify the network that existed among the various stakeholders. By calculating the centrality index values for the various networks, we identified the key stakeholders regarding negative events occurring in relation to heritage tourism scenic spots. Finally, using our network analysis combined with the content analysis of the negative media reports, we identified the types of relationships among the various stakeholders. The results of this study indicate that local governments, the agencies managing heritage tourism scenic spots, tourists, residents, scenic spot tourism companies, external tourism companies, and community merchants are located at the core of the network, and thus are the primary actors in the negative events that occur. Meanwhile, national government agencies, local government departments, and most media organizations are located at the periphery of the network, and they play a regulatory role in relation to negative events. Public security organizations, the media, and residents organizations (e.g. neighborhood/village committees) act as communication links or relationship coordinators between the various stakeholders. Overall, the stakeholder relationships in terms of negative events are concentrated on the regulators supervision of the primary actors, the coordinators management of their relationships, and the conflicts between the primary actors, which include conflicts regarding their relationships, conflicts of interest, conflicts regarding values, and structural conflicts.

Keywords: negative publicity;World Heritage site; stakeholders; social network analysis

[責任编辑:刘 鲁;责任校对:周小芳]