吐哈盆地鲁克沁构造带二叠系—三叠系油气成藏特征与主控因素

2021-08-09李宏伟盛双占师效飞姜萌蕾

武 超 李宏伟 盛双占 程 甜 师效飞 姜萌蕾

(中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院 )

0 引言

近年来,随着吐哈盆地中浅层(侏罗系以上)油气勘探难度的不断加大,勘探对象逐渐由构造油气藏向岩性油气藏、非常规油气转变,二叠系—三叠系油气资源在油气勘探中的地位逐渐显现。第四次油气资源评价结果表明,二叠系—三叠系剩余资源潜力大,勘探程度低,随着勘探技术的快速进步,促使更多资源转化升级为效益储量。

吐哈盆地二叠系—三叠系早期勘探主要围绕三叠系构造油气藏展开,相继在托克逊凹陷伊拉湖构造、台北凹陷鄯善构造、台南凹陷鲁克沁构造带及三堡凹陷四道沟构造带等零星地区取得突破[1-2]。1994 年,台南凹陷鲁克沁构造带钻探艾参1 井,于中二叠统桃东沟群(P2td)发现255m 烃源岩,首次在盆内钻遇与吐哈盆地北缘塔尔朗剖面品质相似的烃源岩。研究表明,该套烃源岩是吐哈盆地二叠系—三叠系油气的主要烃源岩。随后按照“下倾方向找稀油”的思路,展开快速扩展勘探,玉东1 井、鲁2 井和玉1 井均获得工业稠油油流,鲁克沁构造带三叠系稠油整体突破。针对吐哈盆地二叠系油气勘探,目前面临着地震资料品质差、凹陷深井少,以及地质结构、主力烃源岩分布不清等问题,多年来勘探一直未取得突破。2012 年,重新研究鲁克沁构造带,认为该构造带油气由北向南充注,自西向东调整,属于复合鼻状凸起稠油富集带,在玉北构造带上钻玉北1 井,于上二叠统梧桐沟组获得44.4m3/d 的工业稠油油流,推动了台北凹陷二叠系—三叠系油气整体勘探进程。随后构建迎烃面近凹斜坡区稀油岩性油藏模式,2018 年,在玉北西构造带上钻玉探1 井,首次揭示桃东沟群高品质成熟烃源岩[3-7],且于上二叠统梧桐沟组获得低产稀油油藏。截至2020 年,鲁克沁鼻隆带二叠系—三叠系已发现玉北、鲁克沁两个亿吨级稠油富集带,共探明石油地质储量1.47×108t[8-9]。

本文通过全面梳理鲁克沁构造带二叠系—三叠系油气成藏条件,总结油气成藏主控因素,旨在为吐哈盆地二叠系—三叠系油气勘探提供新的领域,同时为国内具有相似背景的油气勘探提供借鉴。

1 油气成藏特征

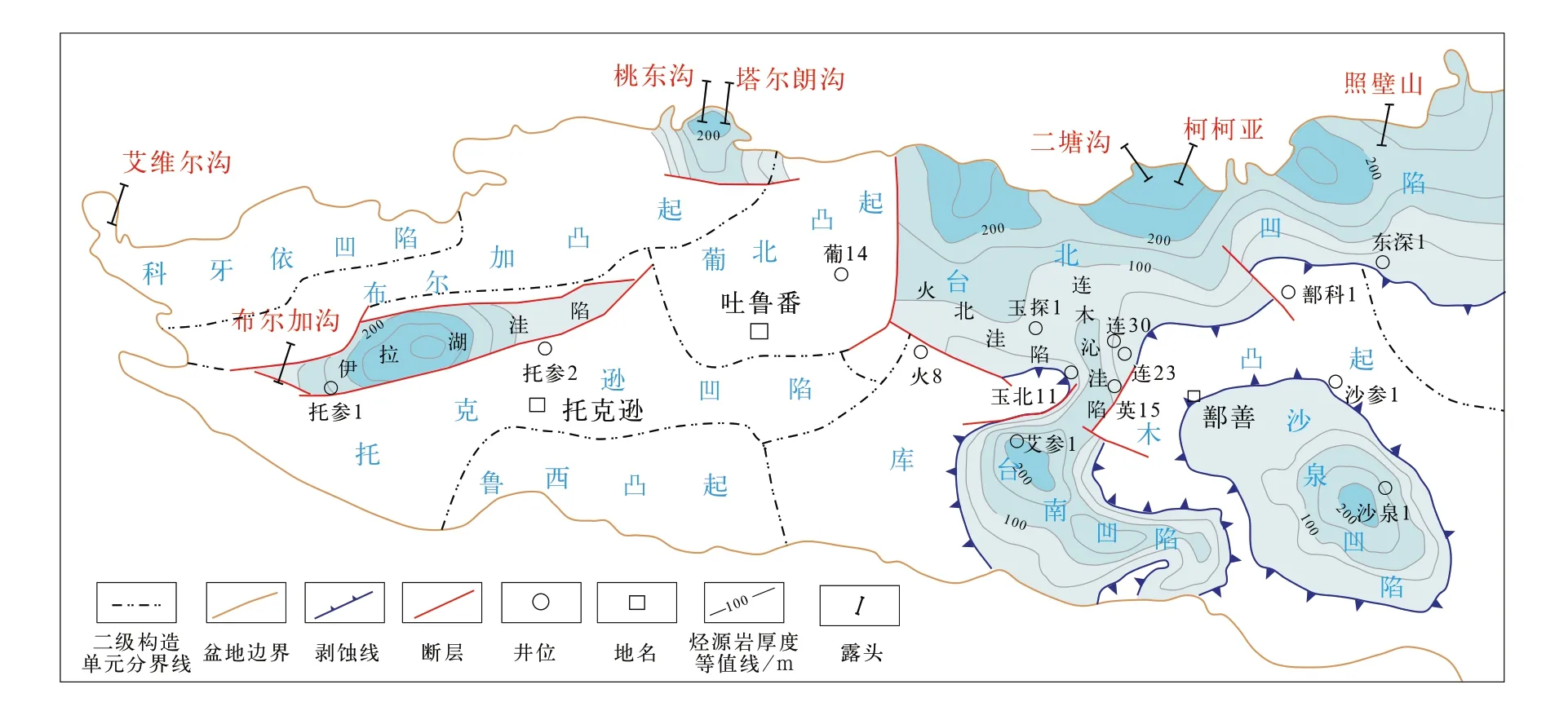

鲁克沁构造带主要位于吐哈盆地台南凹陷与台北凹陷之间的库木凸起上(图1),勘探面积约为1160km2,属于基底断裂控制的构造,向北北西向倾伏,倾没端伸入台北凹陷沉降区及生烃区,鼻状凸起中部被东西向火焰山侏罗系表皮滑脱逆冲带掩盖。鲁克沁大型复合鼻状凸起除了发现亿吨级的三叠系克拉玛依组和二叠系梧桐沟组稠油油藏外,从浅到深还发育英2 块七克台组稠油油藏、鲁8 块三间房组和西山窑组稀油油藏,以及玉探1 块梧桐沟组成熟稀油油藏,具有不同构造单元含油层系及其成藏条件和聚集规律各不相同的特点。稠油油藏分布在鲁克沁(吐玉克区块、玉东区块、鲁2 井)、玉北(玉北1 井、马1 井)、连木沁—马场南(连23 井、英15 井)3 个区带。鲁克沁构造带以三叠系块状砂岩断块群超稠油为特点,玉北构造带东段二叠系为剥蚀不整合地层超稠油油藏,马场南则为二叠系上超地层型构造—岩性稠油油藏;玉北构造带中部、连木沁则主要以二叠系岩性—断块稠油油藏为特色;玉北构造带西段二叠系则以近凹斜坡构造—岩性成熟稀油油藏为特点。总体上,构成了大型鼻状凸起复式稠油富集区带。

图1 吐哈盆地鲁克沁构造带区域位置图Fig.1 The location of Lukeqin structural zone in Tuha Basin

鲁克沁大型复合鼻状凸起构造地层格架复杂,油藏类型多。围绕古凸起的地层上超、断陷回返褶皱、不整合、断陷扇体等因素,有利于形成多种复合圈闭,也基本决定了鲁克沁大型鼻状凸起复式油气聚集带的成藏特点。

1.1 烃源岩特征

关于鲁克沁稠油富集带稠油来源,前人做了充分的研究,从原油地球化学特征对比分析发现,具有高含量的伽马蜡烷、C28规则甾烷、三环萜类及β-胡萝卜典型特征标志化合物,与二叠系烃源岩组成极为类似,原油母质处于咸化湖沉积环境,在强还原环境下有机质快速堆积,反映母质中有较多水生生物来源的特点,证实油源来自二叠系桃东沟群湖相泥岩[10-12]。

二叠系桃东沟群主体为一套冲积扇—半深湖相碎屑岩沉积,表现为下粗上细的正韵律旋回。下部大河沿组主要为一套块状杂色砂砾岩;上部塔尔朗组主要为灰绿色、灰黑色泥岩,夹少量砂砾岩,该组发育的暗色泥岩是吐哈盆地主要的烃源岩(图2)。塔尔朗组烃源岩在盆地北部艾维尔沟、桃东沟、塔尔朗沟、二塘沟、柯柯亚、照壁山及七角井等露头皆有出露(图3),其中塔尔朗沟露头剖面的灰黑色泥岩中发育大量含油结核,残余有机碳含量普遍大于1.5%,最高达5.2%,有机质丰度高,生烃潜力大,评价为较好—好烃源岩。

图2 鲁克沁构造带二叠系—三叠系综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the Permian-Triassic in Lukeqin structural zone

图3 吐哈盆地中二叠统烃源岩厚度图Fig.3 Thickness map of source rocks of the Middle Permian in Tuha Basin

野外露头情况表明,吐哈盆地桃东沟群烃源岩北部更加发育,推测烃源岩中心应该发育在北部沉降中心。盆地内部探井已揭示塔尔朗组暗色泥岩主要发育于伊拉湖构造带和台南凹陷,厚度为62~379m,有机碳含量均值大于2.0%,氯仿沥青“A”含量为0.0045%~0.1598%,生烃潜量为0.91~17.38mg/g,有机质类型为Ⅱ型和Ⅲ1型,埋藏较浅,Ro为0.47%~0.70%,处于低成熟阶段。在台北凹陷近洼斜坡新钻探的玉探1 井和连30 井分别揭示62m和49m 的深灰色、灰黑色泥岩,玉探1 井有机碳含量均值为1.67%~8.54%,氯仿沥青“A”含量为0.1295%~0.7095%,生烃潜量为1.62~11.11mg/g,有机质类型主要为Ⅱ型,Ro为1.04%~1.27%,属于成熟烃源岩,进一步证实台北凹陷是主力生烃中心。由于鲁克沁构造带位于台北凹陷与台南凹陷之间,存在南北双向供源的可能。但台南凹陷二叠系桃东沟群分布范围局限,生烃能力有限,从艾参1、鲁南1、鲁东5、英14、英17 等井实钻揭示来看,仅分布于鲁克沁东南凹陷部位。虽然其烃源岩有机质丰度高,平均有机碳含量为2.26%,但烃转化率普遍低于0.1,以Ⅲ型干酪根为主,成熟度低(Tmax<440℃)。并且其ααα20R/(20S+20R)C29甾烷异构体参数比值为0.10~0.25,远低于鲁克沁复式聚集带稠油的0.38~0.50,因此认为台南凹陷不是鲁克沁构造带油源的主要供给区。

1.2 沉积储层特征

鲁克沁稠油富集带油层主要分布于二叠系和三叠系两大套层系中。上二叠统梧桐沟组(P3w)发育3 套较好的储盖组合,中—上三叠统克拉玛依组(T2—3k)以克二段砂岩为储层,其上泥岩为盖层[13-22](图2)。

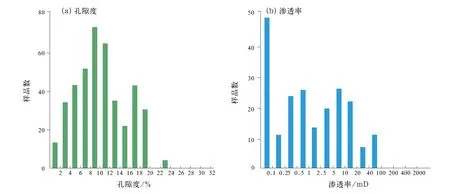

梧桐沟组沉积主要受控于东部和西南部两大火山岩母源区,自下而上发育水下扇、冲积扇、扇三角洲及湖泊4 种沉积相类型,表现为早期坡陡水深断陷沉积向后期坡缓水浅坳陷沉积的演化过程。玉北和马场南地区发育两大扇体,控制油气分布与富集[23-24]。梧桐沟组岩性整体下粗上细,纵向上自下而上分为3 段,其中梧桐沟组一段(梧一段P3w1)岩性为大套砂岩夹少量泥岩,作为储集层段;上覆的梧桐沟组二段(梧二段P3w2)、梧桐沟组三段(梧三段P3w3)岩性为大套泥岩夹砂岩,含油段自上而下划分为P3wⅠ、P3wⅡ、P3wⅢ3 个油层组,分别对应梧三段、梧二段、梧一段,其中P3wⅠ和P3wⅢ是主力油层组。P3wⅢ油层组发育水下扇扇中亚相,沉积微相为叠置扇中水道,岩性以砂砾岩为主,夹中—细砂岩,单井砂层累计厚度为37.0~140.0m,一般为90m 左右,平面上砂层由西向东逐渐增厚。P3wⅠ、P3wⅡ油层组主要发育扇三角洲前缘亚相,沉积微相主要为水下分流河道,岩性主要为砂砾岩、砂岩,其中P3wⅠ油层组分布于玉北扇体,单井砂层累计厚度为2.0~39.0m,一般为14m 左右,平面上砂层厚度由西向东逐渐减薄;P3wⅡ油层组也分布于玉北扇体,见良好显示,未获工业突破。各区梧桐沟组油藏储层物性普遍较差,孔隙度平均为12.3%~18.5%,渗透率平均为7.2mD,为中—低孔、中渗储层;测井资料解释油层段平均孔隙度为14.0%~18.5%,渗透率为88.7mD(图4),为中—低孔、中渗储层。

图4 鲁克沁稠油富集带二叠系梧桐沟组储层物性特征直方图Fig.4 Histogram of reservoir physical properties of the Permian Wutonggou Formation in Lukeqin heavy oil enrichment zone

克拉玛依组岩性整体较粗,纵向上自下而上分为两段,岩性依次为砾岩、砂砾岩、砂岩及砂泥岩互层,构成一套较为完整的正旋回序列。自下而上依次发育冲积扇、辫状河、辫状河三角洲和滨浅湖4 种沉积相类型。油层主要分布在克拉玛依组二段(克二段T2—3k2),自上而下划分为T2—3k2Ⅰ、T2—3k2Ⅱ两个油层组,T2—3k2Ⅰ油层组主要分布于鲁克沁构造带中段(玉东)和东段(鲁克沁区块);T2—3k2Ⅱ油层组分布广。T2—3k2Ⅰ、T2—3k2Ⅱ油层组砂体为辫状河道和辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积,辫状河道沉积多分布于T2—3k2Ⅱ油层组下部,为非含油层段;T2—3k2Ⅰ油层组和T2—3k2Ⅱ油层组中上部岩性多为灰色细砂岩,在鲁克沁构造带东段局部含砾,均为辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积。克一段、克二段砂层很发育,单井砂层累计总厚度为109.8~405.0m,一般为300m 左右,平面上砂层由东向西逐渐减薄。克拉玛依组储层物性平面上由东南向西北逐渐变差。东区物性最好,平均孔隙度为27.4%,平均渗透率为394mD,为高孔、中—高渗储层;中区平均孔隙度为22.0%,平均渗透率为401.4mD,为中孔、中—高渗储层;西区平均孔隙度为17.5%,平均渗透率为94.9mD,为中孔、中—低渗储层(图5)。

图5 鲁克沁稠油富集带三叠系克拉玛依组储层物性特征直方图Fig.5 Histogram of reservoir physical properties of the Triassic Karamay Formation in Lukeqin heavy oil enrichment zone

1.3 构造发育特征

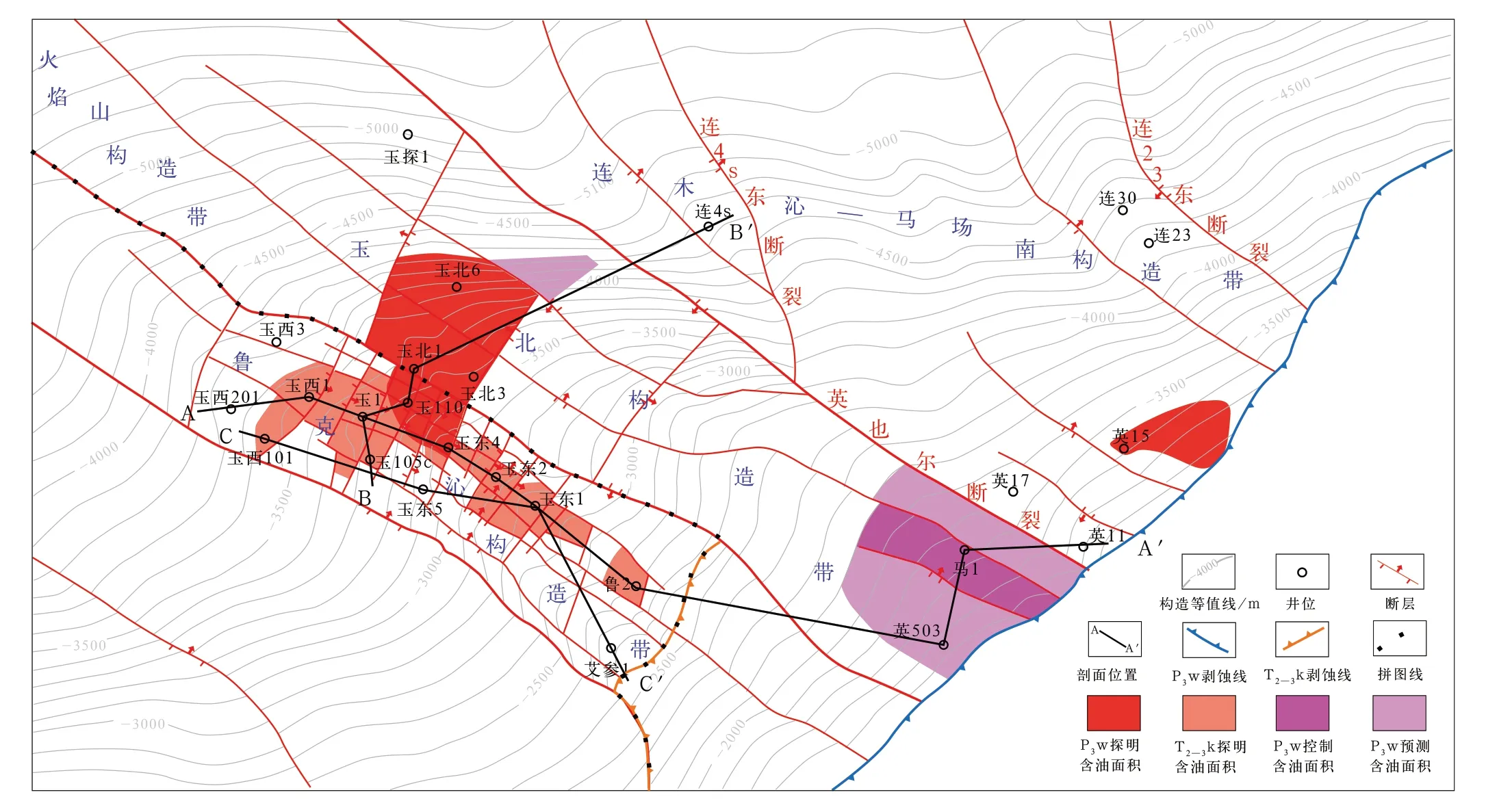

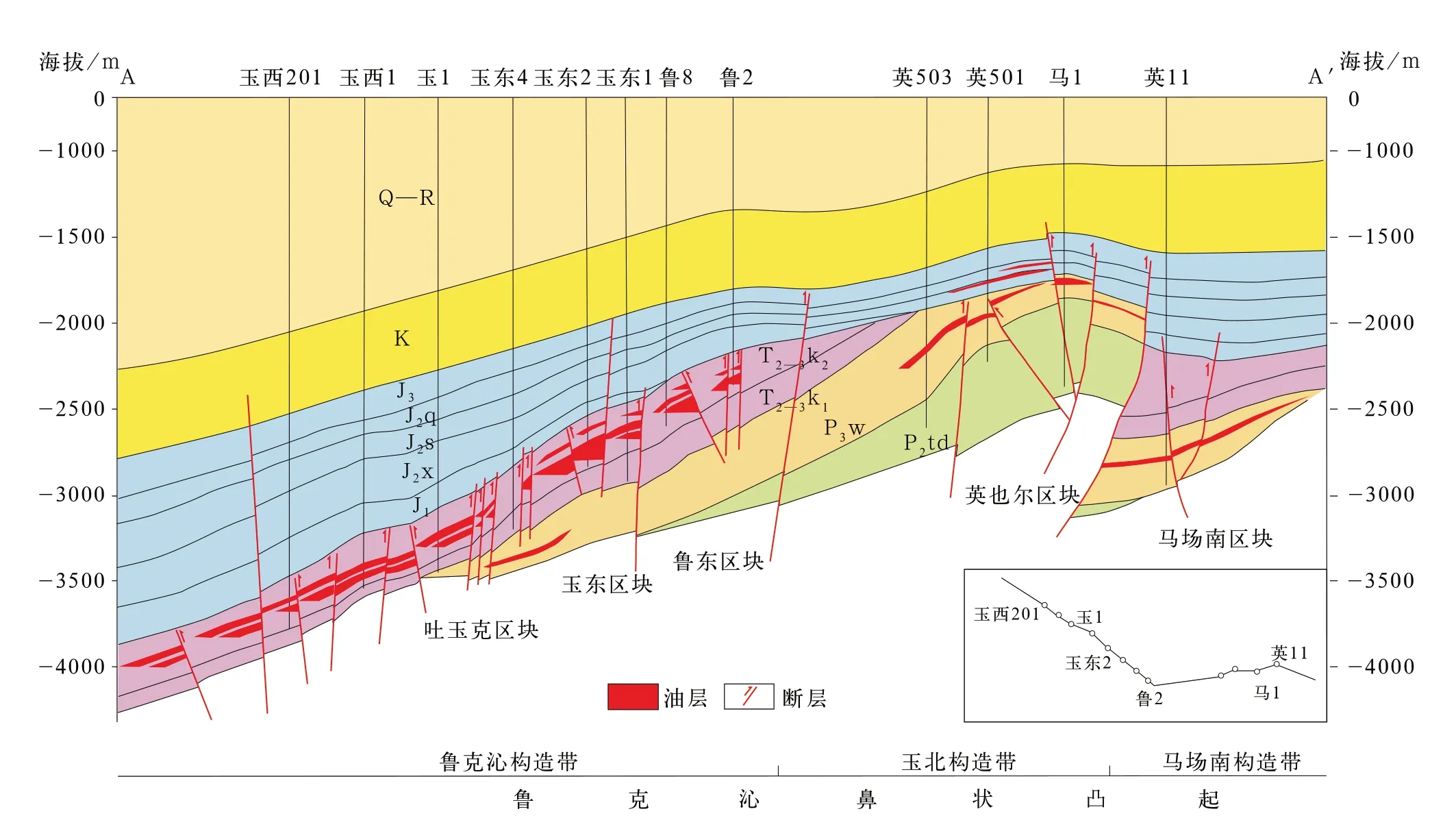

鲁克沁构造带、玉北构造带、火焰山构造带和连木沁—马场南构造带,是受鲁克沁前侏罗系大型古鼻状凸起控制油气运聚成藏的油气聚集区带,区带内各构造带均呈北西—南东向展布[25-26](图6)。

图6 鲁克沁稠油富集带二叠系—三叠系油层顶界构造图Fig.6 Top structural map of oil layer of the Permian-Triassic in Lukeqin heavy oil enrichment zone

鲁克沁构造带是由3 条北西向断层所夹持的、东高西低的鼻状构造带,三叠系构造在吐玉克断背斜、玉东断背斜、鲁克沁构造—地层圈闭的背景上,被北西向和北东向两组断层切割成50 多个断块,以及局部断块背景上形成不整合面遮挡的地层圈闭,断块面积为0.4~5.2km2,断块内圈闭闭合幅度为50~350m,埋深为1800~3800m。其中吐玉克断背斜由20 多个断块组成,圈闭面积为22.1km2;玉东断背斜由15 个断块组成,圈闭面积为20.4km2;鲁克沁构造—地层圈闭由9个断块和1个地层圈闭组成,圈闭面积为31.4km2。

玉北二叠系构造整体上为东高西低、南高北低的鼻状构造带,发育断块构造—地层复合型圈闭,构造带被4 条北西走向逆断层和北东走向走滑断层进一步复杂化为网格式的断块群。共发育13 个被四周断层所围限的小型断块,断块面积为1.6~9.96km2,断块内高程差为3090~4340m。西北低部位玉北1 区块二叠系构造为依附于一条北东走向、北西倾向逆断层发育的断鼻型构造,圈闭内高程差为3100~3600m,圈闭面积为15.3km2,实际上倾方向遮挡条件或控制含油边界的条件是岩性砂体尖灭;东南高部位马1 区块主要圈闭条件是上倾方向地层削蚀尖灭。由多个北西走向的鼻状构造被南东走向断层遮挡形成断鼻构造,断鼻构造又被数条断层分割形成断块圈闭。区带内主要由英15、连23、连4s 共3 个断块群构成,英15 区块实际圈闭条件是岩性砂体尖灭。

火焰山构造带是侏罗系表皮滑脱构造,叠置于玉北、连木沁—马场南构造带之上,对前侏罗系稠油聚集基本不具控制作用,但使构造格局复杂化,增加了油气勘探开发的难度。

1.4 油藏类型及特征

克拉玛依组油藏由吐玉克断背斜、玉东断背斜和鲁克沁构造—地层复合型圈闭背景上的断块型稠油油藏组成[27]。纵向上T2—3k2Ⅰ、T2—3k2Ⅱ油层组表现为两套油水系统,油藏类型以断块型底水块状稠油油藏为主,部分为断块型边水层状稠油油藏。油藏油柱高度一般大于60m,油藏埋深从东南向西北逐渐由2200m 加深到3750m;流体分布主要受断层条块控制,构造带轴部最为富集,南北两侧富集程度较低。油水界面自西向东依次抬高,自南向北依次降低。T2—3k2Ⅱ油组油层分布范围广,玉西、吐玉克、玉东、鲁克沁4 个构造上均有分布;T2—3k2I 油层组油层分为两套,主要分布在构造带东部的玉东、鲁克沁区块。克拉玛依组油藏原油具有高密度、高黏度、高凝固点、高非烃含量和中等含蜡量的“四高一中”的特点,属典型的芳香型稠油。地面原油密度为0.96~0.97g/cm3,凝固点为16~42℃;自西向东黏度逐渐增大,烷烃及芳香烃含量逐渐减少,沥青质含量逐渐增高,反映出油质逐渐变差的特点。

二叠系梧桐沟组纵向上3 个油层组表现为3 套油水系统。玉北构造带西段玉北1 区块和鲁克沁构造带西段分布P3wⅠ、P3wⅢ油层组,存在两套油水系统,油藏类型为大型鼻状构造背景上的层状构造—地层油藏、构造—岩性油藏(图7),地层和岩性是其主要控制因素,其次为构造。玉北构造带东段马1 区块和马场南—红连构造带的英15 区块、连23 区块只发育P3wⅢ油层组,只有一套油水系统,油藏类型为构造背景上的岩性油藏。梧桐沟组油藏原油具有中—高密度、中凝固点、中等含蜡量的普通稠油的特点。地面原油密度为0.878~0.943g/cm3,凝固点为-10~35℃。梧桐沟组油藏地层条件下,原油密度为0.852~0.877 g/cm3,原油黏度为9.69~26.82mPa·s,具有普通黑油特点。

图7 鲁克沁稠油聚集带东西向二叠系—三叠系油藏地质剖面图(剖面位置见图6)Fig.7 EW direction geological section of oil reservoir of the Permian-Triassic in Lukeqin heavy oil enrichment zone(section location is in Fig.6)

2 油气成藏主控因素

鲁克沁二叠系、三叠系稠油富集带位于库木鼻状凸起斜坡上,该带大型鼻状凸起向北倾伏伸入胜北二叠系桃东沟群烃源岩生烃区,油源充足;同时,复式鼻状凸起由多个鼻状构造带复合而成,斜坡上发育断块群,断—坳充填、复杂的地层结构导致岩性—地层复合圈闭的大量形成,加之油质黏稠等因素的共同影响,有利于在斜坡鼻状凸起背景上形成大型稠油富集带(图8)。

图8 鲁克沁稠油聚集带油气成藏模式(剖面位置见图6)Fig.8 Hydrocarbon accumulation pattern of Lukeqin heavy oil enrichment zone (section location is in Fig.6)

(1)紧邻台北凹陷二叠系桃东沟群主力生烃中心是鲁克沁复合鼻状凸起带大规模成藏的基础。

中二叠世为弧后拉张后期,地块内部的断陷分布范围有限,多个断陷相互分隔,但断陷作为典型的差异沉降类型,有利于烃源岩的沉积。中二叠统桃东沟群断陷包括台南凹陷、伊拉湖洼陷、火北洼陷、连木沁洼陷等,从整个盆地范围看,呈现离散分布。伊拉湖、鲁克沁、火北、连木沁等洼陷和台南凹陷已基本落实断陷的控制断裂,这些断裂都具有先正后逆的特点,一般在三叠纪末开始明显回返,其中伊拉湖洼陷、台南凹陷地区持续抬升致使烃源岩处于低成熟阶段。而台北凹陷地区为古生界—新生界继承性沉降区,回返程度小,有利于中二叠统烃源岩的保存和深埋生烃。台北近凹斜坡钻探的玉探1 井和连30 井证实了台北凹陷发育桃东沟群优质成熟烃源岩,火北洼陷和连木沁洼陷紧邻鲁克沁复合鼻状凸起带是主要供烃中心。

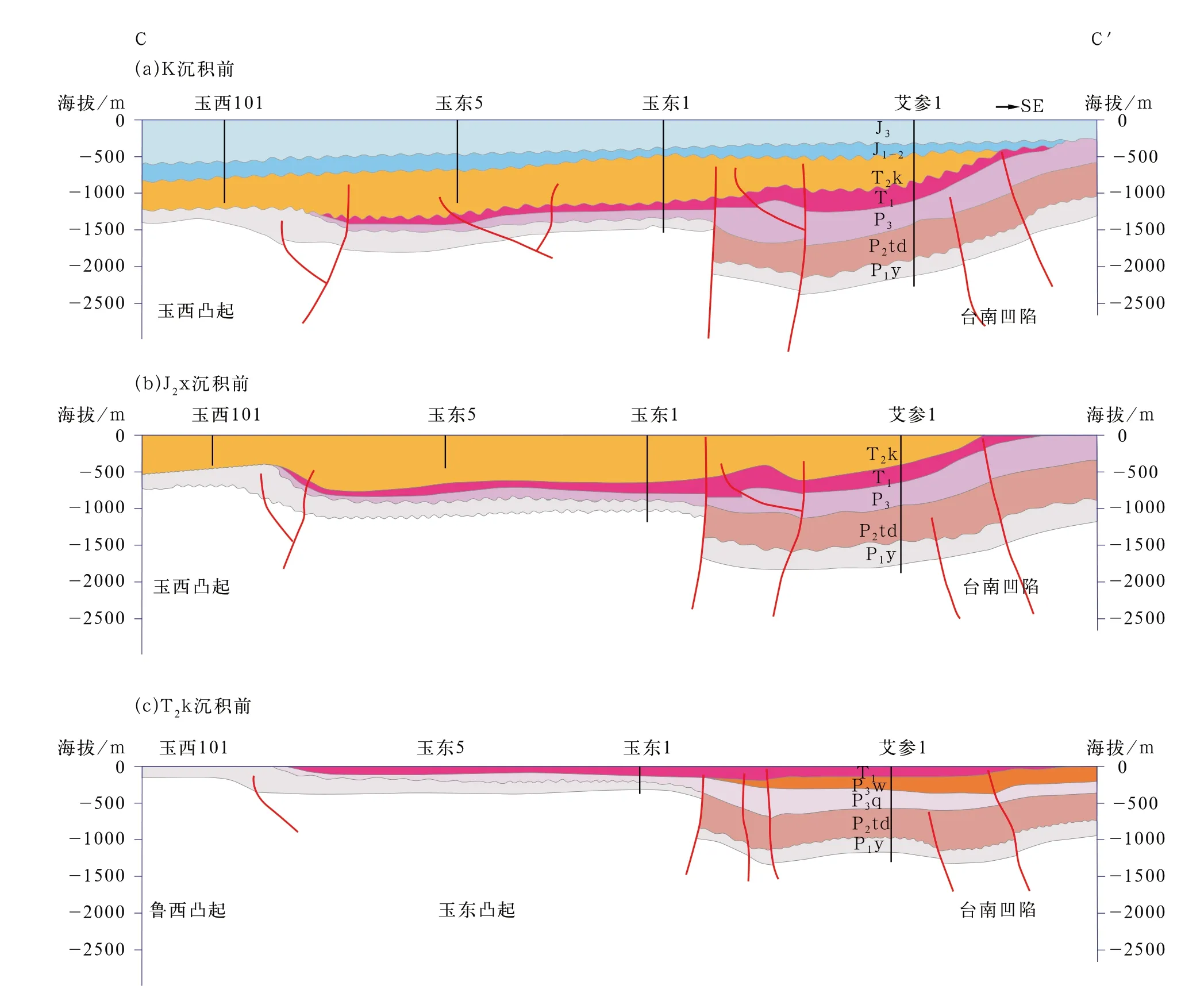

(2)继承性古鼻隆为燕山早期前侏罗系油气聚集提供了良好构造背景。

鲁克沁大型鼻状凸起为一个复式鼻状凸起,主控断层为北西西走向英也尔断裂,其在二叠纪为南倾正断裂,控制了南侧鲁克沁二叠系古沉降凹陷,三叠纪继承性沉降;三叠纪末,在挤压应力作用下回返,古凹陷东部大幅抬升,并在侏罗纪以来持续发展,形成北西倾没的大型鼻状凸起,现今英也尔断裂东段已由正断层转为逆断层,最大断距达1700m。向鼻状凸起东部抬升方向,三叠系、二叠系依次被剥蚀,直至三叠系—中二叠统完全缺失;同时中、下侏罗统自鼻状凸起倾没端向东依次上超,至三间房组沉积末期才完全被沉积覆盖(图9)。

图9 吐哈盆地鲁克沁地区地质剖面图(剖面位置见图6)Fig.9 Geological section of Lukeqin area,Tuha Basin (section location is in Fig.6)

依附于英也尔断裂发育的玉北构造带,平面上表现为北西走向的斜坡;在英也尔断裂上盘方向,靠近艾参1 井南侧,发育与英也尔断裂走向相同的鲁克沁反向断裂,控制了鲁克沁构造带,其中部和西部分别为玉东、吐玉克小幅度背斜。在英也尔断裂以北,相当于早期英也尔正断裂的上升盘,为连木沁—马场南地区,东部马4井、西部连4s井已经证实缺失中二叠统,中部见到中二叠统沉积;受到北北西走向的两条断裂(连4s 东断裂、连23 东断裂)控制,在后期的构造活动影响和改造下,形成3 个北北西走向的次级鼻状构造带。鲁克沁大型复式鼻状凸起自三叠纪末形成以来,斜坡趋势持续加强,一直处于北面桃东沟群有效生烃区生成油气运聚的有利方向,并伴随着斜坡趋势加强及其构造变动,油气长期在地层结构复杂的二叠系及三叠系中输导、调整,从而形成了现今多含油气层系、多圈闭类型的复式斜坡鼻状凸起油气富集带。

(3)早期控制构造格局的深大断裂是油气纵向沟通主要通道,也是区带差异成藏的关键因素。

鲁克沁大型鼻状凸起中控制玉北构造带的北界主控断裂英也尔断裂,早期为南倾正断裂,后期回返,侏罗纪以来持续活动,控制了玉北鼻隆带的形成;玉北构造带东段受英也尔断裂持续活动影响,油气垂向运移至侏罗系七克台组,向西断距越来越小,延伸至吐峪沟附近,因此在英也尔地区形成了七克台组沉积后期充注的调整型岩性稠油油藏;中段以二叠系梧桐沟组常规稠油油藏为主;西段埋藏深度大,发育二叠系梧桐沟组近源成熟稀油油藏,且玉北构造带侏罗系均有油气显示,推测因喜马拉雅晚期火焰山逆冲推覆体改造破坏未能规模成藏。靠近艾参1 井南侧,发育与英也尔断裂走向一致的鲁克沁反向断裂,控制了鲁克沁鼻隆带。该断裂持续活动至三叠纪末,因此该带油藏主体在三叠系克拉玛依组发育,二叠系梧桐沟组油藏叠置发育于吐玉克和玉东区块连接处,侏罗系见零星油气显示及稀油油藏。在英也尔断裂以北,马场南—连木沁地区受北北西走向的断裂控制形成了3 个次级鼻状构造带,整体相对稳定,断距较小,油藏仅在二叠系梧桐沟组发育。

(4)二叠系梧桐沟组油藏主要受沉积扇体控制,三叠系克拉玛依组油藏主要受断块控制。

二叠系发育受控于鲁西凸起和库木凸起的东、西多个扇三角洲沉积砂体(图10),自下而上发育水下扇、冲积扇、扇三角洲及湖泊沉积相类型。梧桐沟组沉积早期,断陷沉降,近物源快速沉积,岩性以厚层杂色砂砾岩为主,粒度粗,中间夹薄层灰色泥岩,表现为水下扇的沉积特点(图9)。随着沉积充填,古地形坡度变缓,湖水变浅,扇三角洲前缘水下分流河道较发育,形成了一套储集物性较好的砂砾岩,是该区主力含油层系。梧桐沟组沉积中期,古地形继续变缓,湖盆深度变小,在季节性洪水的作用下,该区形成一套冲积扇沉积,岩性以中厚层灰色砂砾岩和紫红色泥岩、灰色泥岩互层为主,物性差。目前该段钻井普遍见到油气显示,但未取得突破。梧桐沟组沉积末期,古地形进一步变缓,水深相对浅,湖水面积扩大,主要以前扇三角洲沉积为主,砂体发育较差,仅在湖盆边缘发育扇三角洲前缘水下分流河道砂岩,是玉北地区二叠系含油层系的主力储层。西南物源的储集砂体与东南抬升斜坡化大型鼻隆背景斜交可形成大型上倾、侧向尖灭岩性油气藏,东南物源的储集砂体与东南抬升斜坡化大型鼻隆背景正交可形成上超地层、不整合地层等类型的油气藏。

图10 研究区二叠系梧桐沟组一段沉积相平面图Fig.10 Sedimentary facies map during the deposition period of the 1st member of Permian Wutonggou Formation in the study area

三叠系克拉玛依组沉积期,物源供给充足,盆地内发育广覆式大型辫状河三角洲沉积(图11),储集砂体广泛发育。克拉玛依组油藏为典型的断块型油藏,断块含油不分高低,自西向东油水界面逐渐抬升,鼻隆构造南北分块的断层也控制油水关系,从北向南油水界面各不相同,上倾封挡断层是成藏的关键。油层顶古埋深分析认为,古埋深浅的油气显示厚度大,古鼻隆翼部油气显示厚度变小,古构造鞍部油气显示厚度薄,甚至无油气显示,古鼻隆背景控制油气聚集及运移路径。油藏除受鲁克沁北西向断层分割外,鼻隆构造背景聚藏特征明显,构造翼部及断块低部位油层厚度和含油性变差。现今构造控制了油藏的油柱高度和油层厚度,控制着油藏的后期局部调整。

图11 研究区三叠系克拉玛依组沉积相平面图Fig.11 Sedimentary facies map during the deposition period of the Triassic Karamay Formation in the study area

3 结论

(1)鲁克沁大型鼻状凸起油气运聚条件好,紧邻火北洼陷和连木沁洼陷生烃中心,是油气运移的有利指向区。围绕古凸起的地层上超、断陷回返、不整合、断陷扇体等,形成了多种类型复合圈闭。三叠系主要发育鼻隆背景之上的块状砂岩断块油藏,二叠系主要发育不整合地层型和斜坡区扇三角洲前缘砂体上倾与侧缘尖灭构造—岩性油藏,二叠系岩性油藏勘探潜力大,是现实的主攻领域方向。

(2)鲁克沁大型鼻状凸起是一个复合鼻状凸起,属于早期二叠纪古洼回返与早期二叠纪古凸起叠合而成,三叠纪末期以来持续增强。继承性古鼻隆是油气聚集的关键,古鼻隆控制油气运移优势方向,现今鼻隆控制油气调整方向;控鼻隆构造断裂是油气纵向沟通的主要通道,直接控制油藏纵向发育层系,因此鲁克沁鼻隆带二叠系—三叠系油藏叠置发育,而玉北、马场南—连木沁鼻隆带仅发育二叠系油藏。

(3)玉北、马场南—连木沁鼻隆带下倾伸入胜北洼陷源岩区是二叠系构造—岩性稀油油藏预探的有利方向;鲁克沁、玉北鼻隆带翼部是二叠系上倾尖灭砂体岩性稠油油藏扩展勘探的有利方向;鲁克沁鼻隆带下倾西段是扩展评价三叠系断块稠油油藏的有利方向。