三塘湖盆地二叠系芦草沟组页岩油地质特征与勘探前景

2021-08-09范谭广徐雄飞冯亚琴刘文辉刘俊田王美艳贾国强

范谭广 徐雄飞 范 亮 冯亚琴 刘文辉 刘俊田 王美艳 贾国强

(中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院 )

0 引言

页岩油是指赋存于富有机质页岩层系中的自生自储、连续分布的石油聚集。近年来,作为非常规油气勘探的重要类型,页岩油在全球能源结构中占比越来越大,已成为未来油气资源的重要接替领域,目前已在美国、加拿大等国家得到了商业性开发[1-4]。中国页岩油资源丰富,资源量约为397.5×108t,在准噶尔、鄂尔多斯、松辽、渤海湾等盆地的多个中—新生代页岩层系中均获得了工业油流,展现出良好的发展前景[5-11]。

三塘湖盆地页岩油勘探始于20世纪90年代初期,大致经历了勘探突破、风险合作和扩展勘探3 个阶段。早期按照正向构造富集理论,在马朗凹陷牛圈湖构造带、马朗凹陷南缘推覆带、马中斜坡区发现裂缝型油藏。其中,马6 井自1999 年生产至今,累计产量达1.5×104t,证明了二叠系芦草沟组富有机质页岩中存在丰富的页岩油资源;2012 年,中国石油吐哈油田公司(简称吐哈油田公司)与美国Hess 公司开展风险合作,在马朗凹陷斜坡—洼陷区部署ML1 井、ML2H 井,均获得低产油流,证实了芦草沟组页岩油形成条件良好、分布不受构造控制、大面积分布;2017 年,借鉴二叠系条湖组凝灰岩致密油勘探思路及体积压裂提产工艺技术,对ML1 井“下甜点”进行压裂改造,获16.1m3/d 工业油流;2018—2020 年,条湖凹陷南缘斜坡区条34 井体积压裂获得高产、稳产,自喷最高日产油25.87m3,试采9 个月产量稳定在10.58m3/d,区块目前累计产油达3.5×104t。马朗凹陷牛圈湖构造马1 块先导试验取得良好效果,马L1-3H 井和马LⅠ-1-9H 井初期日产油均超过20t,累计产油近3×104t,显示出页岩油良好的勘探开发前景。

目前已有学者对三塘湖盆地芦草沟组沉积相、烃源岩及储层特征、成藏条件等方面开展了相关研究[12-16],对页岩油勘探、评价方法等开展了一些探索性研究工作,但总体处于起步阶段,对页岩油甜点富集条件等认识还不够清晰。本文以近年来三塘湖盆地页岩油地质理论、技术攻关及勘探开发的成果与实践为基础,依据钻井、录井、测井、地震、样品实验数据等资料,从岩相岩性、生烃潜力、储集性能及原油可动性等方面展开研究,探讨各项地质特征之间的内在关联,以期为页岩油甜点富集区评价及潜力区预测奠定基础,从而有效指导下步勘探部署工作。同时,对勘探开发关键技术进展的系统梳理和总结,也将为其他地区页岩油勘探开发提供借鉴。

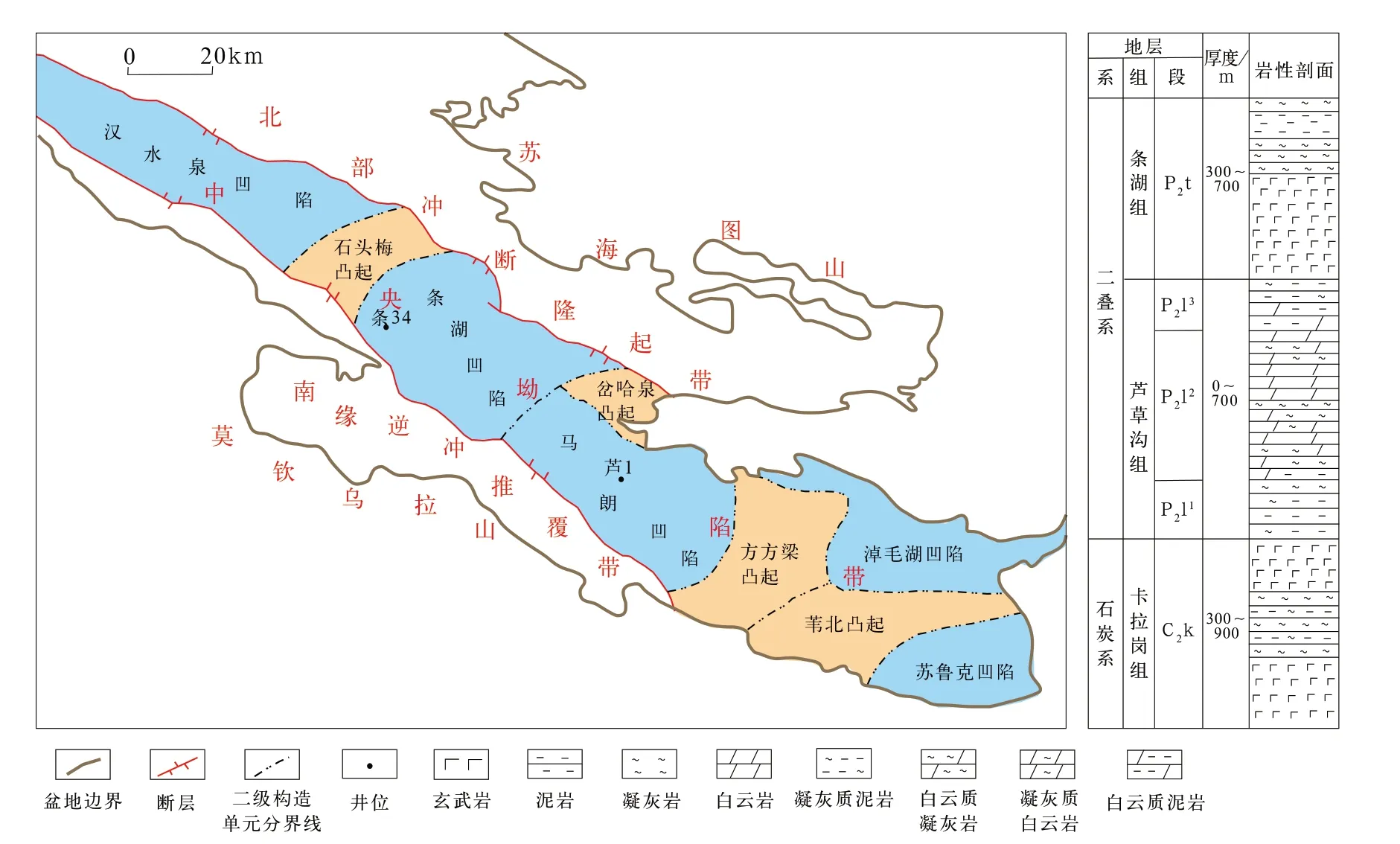

1 地质背景

三塘湖盆地位于中国新疆东北部,与准噶尔盆地相邻,属晚泥盆世—早石炭世褶皱基底上发育的多旋回叠加型残留盆地。盆地呈北西—南东向条带状夹持于莫钦乌拉山与苏海图山之间,面积约为2.3×104km2,可分为中央坳陷带、北部冲断隆起带和南缘逆冲推覆带3 个一级构造单元(图1),中央坳陷带的马朗凹陷、条湖凹陷是二叠系芦草沟组页岩油勘探的主要领域。芦草沟组沉积时,水体盐度高且火山活动频发,形成了一套以火山碎屑岩和碳酸盐岩为主的湖相沉积,钻井揭示厚度为100~700m,具有南厚北薄的特征;依据岩性及电性特征,纵向上可分为芦一段(P2l1)、芦二段(P2l2)、芦三段(P2l3),其中芦二段(P2l2)厚度为150~300m,既是一套优质烃源岩,也是页岩油主要富集层段(图1)。

图1 三塘湖盆地区域构造图(左)及地层柱状剖面图(右)Fig.1 Regional structural division (left) and stratigraphic column (right) of Santanghu Basin

2 页岩油地质特征

三塘湖盆地芦草沟组具有源储一体、整体含油、局部富集的特征。在页岩油勘探规模持续扩大的过程中,不断形成新的地质认识,有效指导钻探目标优选和油气勘探部署,并明确了三塘湖盆地芦草沟组页岩油地质特征与分布规律。

2.1 陆相咸化湖盆发育互层型细粒混积岩

三塘湖盆地经历了加里东期和海西期地槽演化阶段。早二叠世末期,海西中期运动使三塘湖地区褶皱隆升,海水逐渐撤离;晚二叠世,盆地内构造运动强度减弱,进入稳定沉降阶段,受淡水注入影响,最终被改造成内陆湖泊[17]。大量的古生物、典型矿物、地球化学资料分析表明,芦草沟组为形成于温湿气候环境下的咸化湖盆沉积。通过岩心与薄片观察,泥晶白云岩、古鳕鱼化石、黄铁矿等咸化湖盆还原标志在芦草沟组普遍分布。微量元素分析结果表明(图2),芦草沟组锶钡比(Sr/Ba)为0.04~8.0,平均为3.52;硼镓比(B/Ga)为3.63~74.76,平均为17.48;钒镍比[V/(V+Ni)]变化较稳定,一般为0.40~0.93,平均为0.67;锰铁比(Mn/Fe)变化快,一般为0.002~0.060。生物标志化合物特征表现为姥植比低、β 胡萝卜烷含量及伽马蜡烷指数高的特点。说明研究区芦草沟组沉积期,水体盐度高、水深频繁变化,属于还原环境。

图2 三塘湖盆地芦草沟组微量元素特征Fig.2 Characteristics of trace elements of Lucaogou Formation in Santanghu Basin

咸化湖盆背景为互层型细粒混积岩提供了有利的沉积条件。岩矿分析结果显示(图3),芦草沟组岩石组分以碳酸盐及火山碎屑为主,富含有机质,陆源碎屑不发育。其中,碳酸盐主要由泥晶白云石组成,平均含量为51.2%、局部层段含量大于78%,形成的碳酸盐纹层在正交偏光镜下为亮色(图3a、b),厚度为0.1~20mm,晶间孔和微裂缝发育,具有较好的油气储集能力;火山碎屑以泥级的中基性火山灰为主[18],石英、长石含量高,形成的凝灰质纹层多为毫米级,可见大量的浅绿色—黄色分散状有机质(图3f),反映火山灰与有机质富集有一定的关系[19-20];有机质以丝线状、层状藻类体为主,呈亮黄色—橙黄色(图3d、e),形成的有机质纹层在正交偏光镜下为暗色,厚度小于100μm。在暗色有机质纹层中可见大量顺层分布的、形状不规则的石英和长石颗粒。受火山间歇性喷发及水体环境频繁变化的影响,凝灰质纹层、碳酸盐纹层纵向上呈互层状分布。按照纹层组合方式及岩层厚度,将芦草沟组划分为两类4 种岩石类型。其中,纹层状凝灰质白云岩、白云质凝灰岩普遍分布,具有一定的韵律性,岩层厚度一般小于0.2m;块状凝灰质白云岩、白云质凝灰岩局部发育,岩层厚度大于0.5m。这些互层状组合不仅形成生产力较高的烃源岩,也形成致密背景下的“甜点”储层。

2.2 优质烃源岩广覆式分布,生烃物质基础好

晚二叠世大型陆相湖盆为烃源岩发育提供了有利的沉积条件。同时,芦草沟组沉积期火山喷发频繁,火山灰落入咸化湖盆之后形成的Mg、Fe 等营养元素,促进了藻类叶绿素的合成、加速蛋白质和碳水化合物的生成,使菌藻类低等水生生物勃发;下一次火山喷发,生物大量死亡,火山尘吸附有机质沉入湖中,形成有机质/凝灰质纹层,缺氧环境则有利于有机质的保存,低陆源碎屑供给促进了有机质的相对富集[21-22],形成了芦草沟组广覆式分布的优质烃源岩。

钻井揭示芦草沟组烃源岩厚度大,纵向发育4 套烃源岩集中段,纹层状白云质凝灰岩有机质丰度最高,为主力烃源岩类型(图4)。热解参数和显微组分分析结果表明,芦草沟组有机质母源以藻类为主,有机质类型为Ⅰ—Ⅱ2型,生油母质条件好;总有机碳含量和生烃潜量均较高,其中,有机碳含量为2.87%~15.6%、生烃潜量为19.45~160.8mg/g、氯仿沥青“A”主要在0.1%以上;最高热解峰温为425~465℃,实测镜质组反射率为0.59%~1.25%,处于低成熟—成熟阶段,以生成液态烃为主。

图4 芦页1 井芦草沟组烃源岩综合评价图Fig.4 Comprehensive evaluation of source rock of Lucaogou Formation in Well Luye 1

从平面上看,4 套烃源岩在条湖凹陷—马朗凹陷稳定分布,厚度为20~160m,发育马中洼陷、马朗凹陷西缘、条湖凹陷南缘3 个主力生烃中心;条湖凹陷烃源岩热演化程度相对较高。根据页岩油气分级评价标准,并与中国东部渤海湾盆地对比[23],研究区页岩的有机质类型、丰度、成熟度均达到或超过了页岩油气有利区的下限要求。

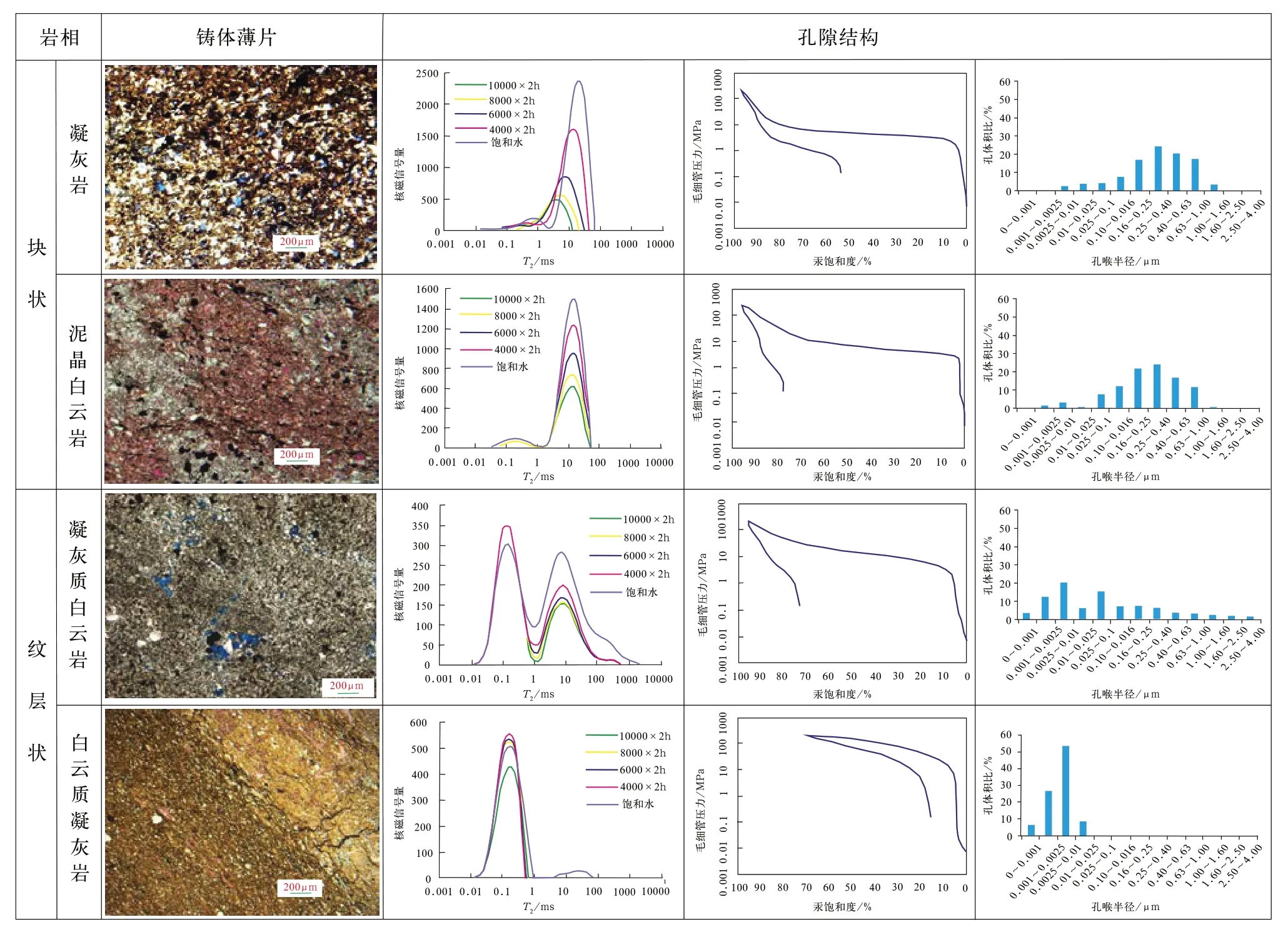

2.3 储层“甜点”发育,块状凝灰岩、白云岩储集条件好

芦草沟组页岩油储层“甜点”具有整体分散、局部集中分布的特征,纵向形成上、中、下3 套“甜点”集中段,厚度大且分布稳定,其内部发育多套薄层“甜点”。常规岩心分析及高压压汞、核磁共振测井结果表明,凝灰岩、白云岩及过渡类岩性均能形成储层“甜点”,不同岩性储层的物性及孔隙结构存在明显差异(图5)。

图5 三塘湖盆地芦草沟组不同岩性储层孔隙结构特征Fig.5 Reservoir pore structure of different lithology of Lucaogou Formation in Santanghu Basin

块状凝灰岩为优质“甜点”储层类型。孔隙度为9%~13.6%、渗透率多大于0.08mD,发育长英质颗粒粒间孔、脱玻化微孔等微米—纳米级孔隙,孔径较小但孔隙数量众多,孔径主要分布在0.01~4μm 之间,与条湖组致密油储层类似;核磁共振T2谱以明显的右单峰、长弛豫时间为主,主峰多介于1~100ms,大孔占比高(孔径大于100nm 的超过60%);高压压汞曲线平台相对较长,偏粗歪度,分选较好,排驱压力相对较低,平均约为5MPa。

块状泥晶白云岩为次要的“甜点”储层类型,物性好。孔隙度为8%~12%、渗透率多大于0.08mD,发育白云石晶间孔、溶蚀孔洞及构造缝,裂缝内部多充填白云石或方解石,且后期多发生溶蚀作用导致裂缝进一步加宽,对于改善物性具有重要意义;核磁共振T2谱与块状凝灰岩类似,右单峰明显,但T2弛豫时间更长,整体大于10ms,即主要以大孔为主;高压压汞曲线平台较长,偏粗歪度,大喉道分布居多,分选较好,排驱压力平均约为4.25MPa。

纹层状凝灰质白云岩分布范围广,也是该区“甜点”储层类型。孔隙度平均为6.4%、渗透率主体在0.03~0.05mD 之间;除了发育晶间孔、溶蚀孔等微孔隙外,研究认为[24-26],纹层间滑脱缝和破裂缝是构成该类储层储集空间的重要基础;核磁共振T2谱呈双峰型,并逐渐向左单峰型过渡,说明大孔和小孔皆有分布,且大孔逐渐减少;高压压汞曲线平台较短,偏细歪度,分选中等—偏差,排驱压力较高。虽然此类储层物性较块状凝灰岩、块状泥晶白云岩差,但是由于分布范围广,是研究区页岩油勘探重点攻关对象。

纹层状白云质凝灰岩物性较差,孔隙度平均为4.57%、渗透率多小于0.01mD;除了粒间微孔、脱玻化微孔外,纳米级有机质生烃残留孔也较发育,但对改善储层物性意义不大;核磁共振T2谱以左单峰为主,小孔分布较多;高压压汞曲线平台短,偏细歪度,分选偏差,排驱压力高于7.5MPa,目前技术条件下,有效动用难度较大。

2.4 滞留排烃,近源充注,原位聚集成藏

前人对烃源岩厚度与油气的生排烃效果研究认为,源外成藏过程中,烃源岩累计厚度小,油气生排烃效率高[27-29];烃源岩厚度大,生烃增压形成的裂缝未能完全突破岩层,与之相对应的幕式排烃作用不明显[30-32]。地球化学指标对比结果显示,三塘湖盆地芦草沟组页岩油为烃源岩与“甜点段”紧邻接触的源内成藏,不存在明显的运移效应。“甜点段”表现为氯仿沥青“A”、可溶有机质含量(S1)及S1/TOC 明显较高,残余有机碳含量(S2)较低,烃类主要以游离态形式赋存在粒间微孔、溶蚀微孔等储集空间,可动性好;烃源岩表现为残余有机碳含量(S2)较高,氯仿沥青“A”、可溶有机质含量(S1)及S1/TOC 均较低,烃类主要以吸附态形式赋存在微裂缝、有机质微孔等储集空间。

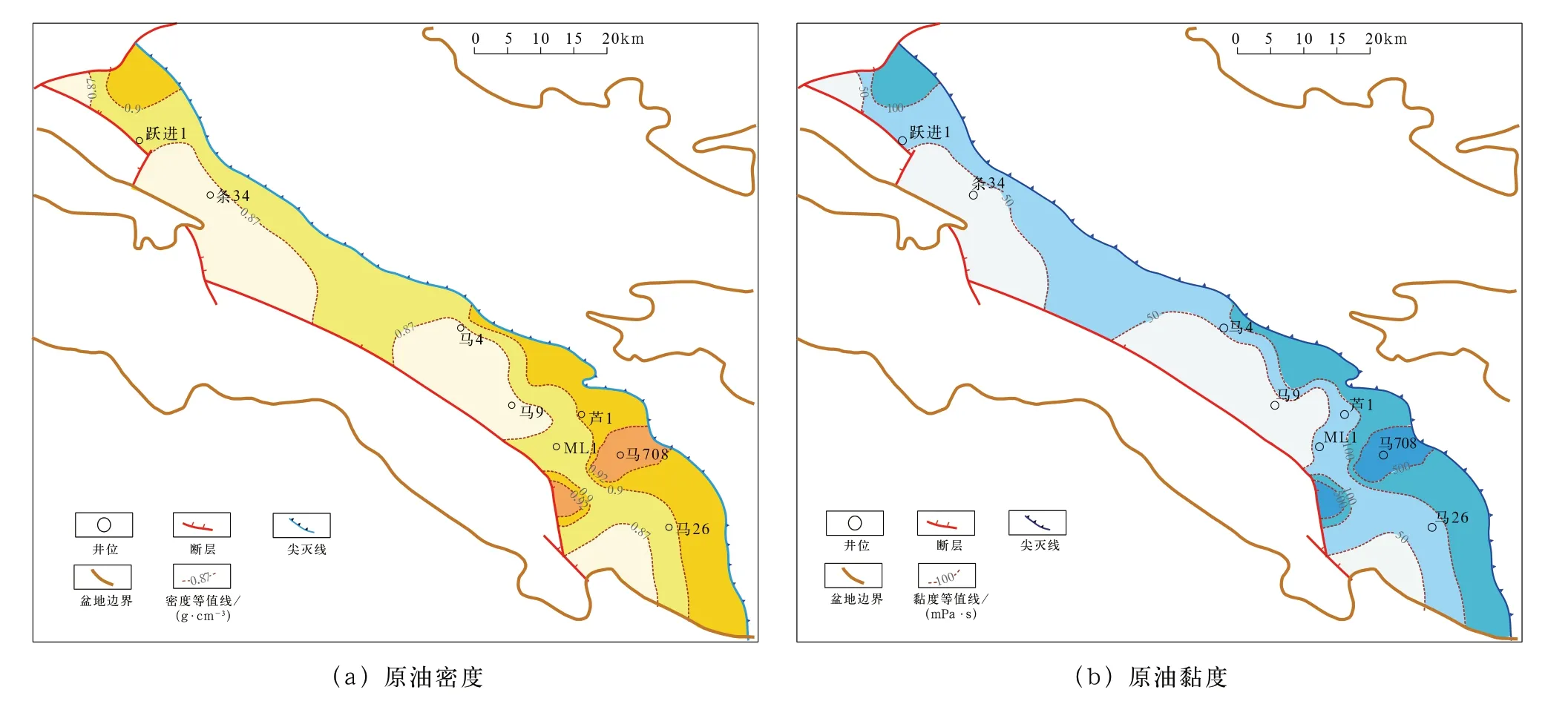

2.5 原油物性复杂,局部发育高流度页岩油

相比北美页岩油轻质、气油比高的流体特征,三塘湖盆地芦草沟组页岩油原油品质偏差,整体表现为成熟度低、密度大、黏度高、流度低的特点。原油样品分析结果显示,三塘湖盆地芦草沟组原油密度为0.85~0.92g/cm3(温度20℃),原油黏度为28.88~1200mPa·s(温度50℃);ββ/(ββ+αα)C29甾烷、ααα20S/(20S+20R)C29甾烷均小于0.4;原油抽提物具有有别于典型成熟原油的族组分特征,总体上表现为芳香烃及非烃含量相对较高、饱和烃含量相对低的特点。平面上,条湖凹陷原油性质好,以轻质—中质油为主,原油流动性高;马朗凹陷马中斜坡—洼陷区整体上以稠油为主,原油流动性差,向西有变好的趋势(图6);纵向上,下甜点原油性质好于中、上甜点。造成原油性质偏重及差异性的主要原因不仅与烃源岩成熟度不高有关,很大程度上还与母质类型及源储一体近距离运移的成藏模式有关[33-34]。

图6 三塘湖盆地芦草沟组原油性质平面分布图Fig.6 Plane distribution of oil properties of Lucaogou Formation in Santanghu Basin

2.6 富含长英质、碳酸盐等脆性矿物,对压裂改造有利

全岩X 衍射分析结果显示(表1),芦1 井芦草沟组矿物组分以长英质和碳酸盐为主,二者含量超过80%。其中,石英含量为23.3%~67.6%、平均为41.6%,长石含量为7.6%~42.8%、平均为25.7%;碳酸盐组分以白云石为主,含量为5.7%~57.6%、平均为24.7%。黄铁矿、菱铁矿等自生矿物普遍发育,含量低于12%;黏土矿物总体较少,以伊利石、伊/蒙混层为主,含量低于10%。北美页岩油气的勘探开发经验表明,富含石英等脆性矿物的页岩具有较好的可压裂性,在外力作用下有利于形成天然裂缝和诱导裂缝,对页岩油开采有利[35-36]。以石英、碳酸盐矿物作为主要脆性矿物,估算芦草沟组页岩层系脆性指数最高可达90%,平均为81.2%,表明芦草沟组可压裂性好,体积压裂易于形成复杂缝网;岩石力学实验结果显示(表1),芦草沟组页岩层系硬度大、易碎,抗压强度为118~392MPa、杨氏模量为6.34~45.14MPa、泊松比为0.21~0.28,总体表现为“高抗压强度、高杨氏模量、低泊松比、低两向应力差”的特征,岩石的力学非均质性较强,对裂缝扩展延伸有一定的影响。

表1 芦1 井芦草沟组岩石全岩X 衍射及力学实验分析Table 1 X-ray diffraction and rock mechanics analysis of Lucaogou Formation in Well Lu 1

3 勘探开发关键技术进展

3.1 勘探难点

目前三塘湖盆地芦草沟组页岩油勘探难点主要包括以下3 个方面:(1)岩性复杂,细粒混积岩沉积模式尚不明朗,有利岩相分布规律不明确;(2)薄互层发育、储层单层厚度小(一般小于1m)、物性及含油性纵横向变化快,常规测井曲线及地震资料难以有效识别“甜点”;(3)原油品质整体偏差,需开展不同储集条件下烃类微观赋存状态及原油流动机制实验研究,为页岩油有效动用提供理论依据。针对以上问题,需进行系统的深入研究和技术攻关,打造页岩油标准规范体系和配套技术系列,为页岩油勘探和开发提供指导和支撑。

3.2 勘探开发技术

近年来,吐哈油田公司强化系统理论研究和关键技术攻关,通过科研生产一体化、地质工程一体化、勘探开发一体化,不断加大地质、测井、地震、工程等多学科协同研究,勘探开发关键技术取得重要进展,为三塘湖盆地芦草沟组页岩油规模发现及有效开发提供了有利支撑。

3.2.1 页岩油储层地震识别及含油性预测技术

针对三塘湖盆地芦草沟组页岩油储层薄、变化快、地层倾角多变、井控程度低的现状,利用叠前反演提高储层分辨率,解决薄储层的识别难题;利用相分析寻找有利岩相带,优选勘探开发领域;结合裂缝检测和双相介质碳烃检测,对储层甜点进行预测,同时对该区已钻井样本和特征数据的分布情况进行分析,从全部特征中优选出对分类最有益的特征。用核主成分分析降维,优选出最大波谷振幅、功率谱的对称性、纵横波速度比(vp/vs)等,采用多属性融合,进一步提高甜点区预测精度,有效指导了井网的部署和水平井的设计(图7)。

图7 条34 块纵横波速度比平面属性图Fig.7 Plane attribute of P/S wave velocity ratio in Tiao 34 block

3.2.2 页岩油“三品质”测井评价技术

围绕页岩油地质甜点评价和钻完井及压裂工程应用需求,开展以岩性、烃源岩特性、物性、含油性、电性、脆性、地应力各向异性等“七性”参数为代表的页岩油储层测井评价,建立了烃源岩、储层、工程3 类品质12 项参数的定量解释模型,为页岩油甜点预测提供依据。

烃源岩品质评价:根据岩心分析数据的对比和标定,建立有效烃源岩的评价标准,利用改进ΔlgR模型和经验公式,进行单井总有机碳含量和生烃潜量的计算与分类评价,通过多井对比厘清烃源岩特征和空间展布规律,搞清源储配置关系,为寻找优质烃源岩提供依据。

储层品质评价:立足储层微观特征,以岩心分析及常规测井、核磁共振测井等测井资料为基础,以岩性、物性和含油性为核心,建立储层微观、宏观非均质性定量表征参数评价标准及重点参数解释图版;结合试油、试采资料,研究储层含油性随岩性、物性的变化规律,提高油水层识别精度。

工程品质评价:在三轴应力实验基础上,加大阵列声波等测井资料的工程应用,开展岩石力学参数计算及地应力研究,形成脆性指数与基于各向异性模型的地应力计算方法,为钻井工程和压裂方案设计、优化提供技术支持。

3.2.3 长水平井优快钻井技术

针对凝灰岩石英含量高、钻头磨损快的特点,自主研发耐磨导向PDC 钻头序列,钻速提高80%以上;形成全井段可控斜全压钻进钻具组合,解决了水平井钻井轨迹控制效率低的难题;应用“双探底”等手段建立长水平段动态油层顶底靶盒模型,解决了油层着陆与千米长水平段高效延伸难题;形成了以弱凝胶钻井液体系配合减摩降阻工具为代表的安全钻井技术,复杂事故时效由12.5%降至1.8%;形成了长段水平井固井完井配套技术,固井质量一次合格率由66.7%提高至100%。

3.2.4 水平井体积压裂技术

针对早期部分直井压裂施工排量低、改造规模小,导致初期产能低、稳产时间短,无法进行效益建产的问题,探索“大排量、大液量、分段多簇”体积压裂改造技术系列,大力推广低成本材料应用、持续优化压裂液配方,压裂增产效果明显。条3401H 井水平段长702m,实施7 级27 簇密切割体积压裂,入井液量为5825m3、排量为14m3/min,4mm 油嘴日产油44.4m3。

4 勘探前景

页岩油资源规模主要受到烃源岩品质(包括成熟度、有机质丰度、有效烃源岩厚度)、“甜点”品质(包括物性、厚度等)的控制。根据第四次油气资源评价结果,三塘湖盆地芦草沟组生油量约为104.05×108t;成熟页岩油资源量近3.95×108t,可采资源量近0.2×108t。目前已发现马中、牛圈湖、条湖凹陷南缘3 个储量分布区,已发现储量与资源规模存在较大差距,研究区芦草沟组仍具备较大的潜力,勘探前景广阔。

根据页岩油形成的地质条件分析,马朗凹陷西缘—条湖凹陷南缘高成熟轻质页岩油、马朗凹陷南缘近源砂岩页岩油为三塘湖盆地陆相湖盆页岩油未来勘探新领域。

(1)马朗凹陷西缘—条湖凹陷南缘芦草沟组烃源岩埋深大、演化程度高、异常高压,具备形成高产页岩油的地质条件。结合已钻井资料与热演化史模拟结果,马朗凹陷西缘—条湖凹陷南缘芦草沟组4000m 以深区域镜质组反射率普遍大于1.1%,烃源岩处于高成熟演化阶段,原油品质较好,密度小于0.85g/cm3(温度20℃)、黏度小于10mPa·s(温度50℃),原油流度高;随埋深增大,地层压力系数增大,4000m 以深形成异常高压带,折算地层压力梯度接近1.3MPa/100m。马朗凹陷西缘—条湖凹陷南缘处于白依山逆冲推覆带附近,受构造挤压影响,裂缝发育,储层具备较好的渗流条件。

(2)马朗凹陷南缘发育孔隙—裂缝双孔介质砂岩储层,厚度大、物性好,是寻找近源砂岩页岩油的有利领域。勘探证实,马朗凹陷南缘发育扇三角洲前缘沉积相带,砂岩普遍发育(图8),单层厚度一般大于5m,油气显示丰富,纵向、横向分布具有一定规模。其中,黑墩构造带钻遇灰质砂岩、砂屑灰岩等两类优质储层,发育溶蚀孔隙、裂缝等优势储集空间和渗流通道,处于芦草沟组主力生烃中心范围,油源条件好。马6 井初期自喷日产油22m3,累计产油近1.5×104t,展示了马朗凹陷南缘巨大的勘探潜力。

图8 三塘湖盆地芦二段岩相平面分布图Fig.8 Lithofacies distribution map of Lu 2 member in Santanghu Basin

5 结论

(1)三塘湖盆地芦草沟组陆相咸化湖泊发育互层型混合细粒沉积,源储一体,不仅形成生产力较高的烃源岩,也发育多套薄互层型“甜点”储层,具备形成陆相湖盆页岩油的有利地质条件。

(2)芦草沟组岩性、物性、含油性存在较强的非均质性。块状凝灰岩、白云岩原生孔隙、次生孔隙发育,含油性最好,压裂改造后能获得持续高产稳产;条湖凹陷及马朗凹陷西缘原油流动性相对较好。

(3)通过实施科研生产一体化、地质工程一体化、勘探开发一体化协同攻关,芦草沟组页岩油在地质理论认识、地震预测、测井评价、水平井钻完井、压裂改造等方面取得了系列进展,推动芦草沟组页岩油实现了有效勘探与开发,坚定了吐哈油田页岩油勘探开发信心。

(4)第四次油气资源评价预测三塘湖盆地芦草沟组页岩油地质资源量近3.95×108t,是吐哈油田公司上产稳产的重要接替领域。未来三塘湖盆地页岩油勘探的领域为马朗凹陷西缘—条湖凹陷南缘高成熟轻质页岩油、马朗凹陷南缘近源砂岩页岩油。