邓子恢:倡导农村改革的先驱

2021-08-06林蕴晖

林蕴晖

潮起潮落的“包产到户”

包产到户,最早出现在1956年农业合作化高潮的年代。

第一次真正有领导地搞包产到户,是1956年春在浙江省的永嘉县。时年24岁的中共永嘉县委副书记李云河,与县委农村工作部干部戴洁天从苏联集体农庄的历史、《人民日报》发表的《生产组和社员都应该“包工包产”》的文章中得到启发,明确提出实行“个的批判并被坚决取缔。

过了两年,1959年包产到户又在河南新乡地区、洛阳地区的一些农村出现。庐山会议反右倾后,抓住这个典型,在全国展开了批判。是年11月2日,《人民日报》发表评论员文章《揭穿“包产到户”的真面目》,认为“右倾机会主义者仍然顽固不化,他们用种种伪装、想种种‘理由’,为资产阶级和部分富裕中农反社会主义的私货寻找道路”。包产到户再次被压了下去。

1978年12月,中共十一届三中全会决定:从1979年起,把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来。在经济建设问题上,从纠正急于求成的错误倾向和全党要注意解决好国民经济重大比例严重失调等问题出发,必须采取一系列新的重大措施,对陷于失调的国民经济比例关系进行调整,对过分集中的经济管理体制着手改革。上世纪80年代的农村改革,正是从“包产到户”开始突破的。但“包产到户”并非这时才出现的新生事物。人专管制”和“包产到户”的做法。由于永嘉的做法得到了浙江省委的支持,一时永嘉和邻近的12个县的1000多个社约17.8万个农户实行了包产到户的责任制。1957年初,广东省佛山地区一些农业社闹退社,另一些社则实行了包产到户。要求包产到户的农民则更多,波及广东、江苏、河南、山西等许多省市。对包产到户的办法,一开始就有反对意见,他们认为这是一种倒退,回到了单干。1957年夏季以后,随着反右派斗争的开展,包产到户受到了严厉

然而,“大跃进”导致的大饥荒,迫使农民们1961年不得不自发地再次搞起了包产到户。诚如他们所说:“我们已经连续几年没有吃饱饭了,这样做,是迫不得已的。”“我们的脑子想进步,就是肚子太反动了。”于是,出现了分田到户、包产到户、责任田、口粮田、借冬闲田等多种形式,人们称之为“救命田”。实行包产到户的,安徽全省占85.4%;广西柳城县占65.2%、龙胜县42.3%;甘肃省康县、临洮、武威、通渭等县,浙江和四川的局部,十中有七;福建连城和贵州全省,十中有四。广东、湖南、河北、辽宁、吉林、黑龙江,情况大体相同。

中央领导层的不同思考

面对当年农业生产下降的严峻现实,在中央主要领导人中,对如何尽快恢复农业生产,调整农村政策,曾提出如下意见:

1962年夏,田家英再次到湖南调查,出乎意料的是,一些地方的农民普遍要求包产到户或分田到户。6月底,田家英结束湖南调查回到北京,毛泽东还在外地,他随即向刘少奇汇报了情况。刘少奇说,现在情况已经明了了。这样下去,无产阶级专政要垮台,我现在一天也不敢离开北京。并谈了关于分田到户的意见。田家英问刘少奇,他关于分田到户的意见可不可以报告主席。刘表示,可以。

此前,田家英曾将在湖南的调查报告送给陈云,陈云认为田家英提出的包产到户的意见,“观点鲜明”。但他认为,与其包产到户,不如分田到户,用重新分田的办法,可以刺激农民的生产积极性,以便恢复农业的产量。7月6日,陈云曾面见毛泽东,申述了主张分田到户的理由。

7月7日,邓小平接见共青团三届七中全会全体同志时的讲话,专就怎样恢复农业生产讲道:“1957年时,粮食产量是3900亿斤,去年是2900亿斤,今年不晓得能不能搞到3000亿斤。”“农业本身的问题,现在看来,主要还得从生产关系上解决。这就是要调动农民的积极性。现在……比较多的是以生产队为核算单位。有些以生产队为核算单位的地方,现在出现了一些新的情况,如实行‘包产到户’‘责任到田’‘五统一’等等。”“生产关系究竟以什么形式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式,群众愿意采取哪种形式,就应当采取哪种形式,不合法的使它合法起来。”“刘伯承同志经常讲一句四川话:‘黄猫、黑猫,只要捉住老鼠就是好猫。’”“当然,我们全党应该有一个统一的主见。比如说,要尽量保持以生产队为基本核算单位……这是一种可能。还有一种可能,就是有些包产到户的要使他们合法化。”

毛泽东对包产到户也曾经表示过赞同。1961年3月7日,曾希圣赴广州参加中央工作会议,当面向毛泽东汇报了联产到户责任制的设想。毛泽东表态说:“你们试验嘛!搞坏了检讨就是了,如果搞好了,能增产10亿斤粮食,那就是一件大事。”7月8日,曾希圣向毛泽东汇报安徽试行“责任田”的情况,说:“过去包产的办法,只有队长一个人关心产量,社员只关心自己的工分;现在搞责任田的办法,不只队长关心产量,而且每个社员也关心产量。田间管理,长年包工好处多。缺点是:(一)可能私心重;(二)年年要调整,增减人口都要调整责任田。”毛泽东表示:“你们认为没有毛病就可以普遍推广。”又说,“如果责任田确有好处,可以多搞一点。”

但到同年12月14日,听取江渭清关于江苏情况的汇报时,毛泽东特别指出,“包产到户这事不可干”。

1962年7月6日,田家英向毛泽东汇报湖南调研的情况,陈述了自己对包产到户和分田单干的意见。田说:现在全国各地已经实行包产到户和分田到户的农民,约占百分之三十,而且还在继续发展。在这种情况下,与其让农民自发地搞,不如有领导地搞。将来实行的结果,包产到户和分田单干的可能达到百分之四十,另外百分之六十是集体的和半集体的。现在搞包产到户和分田单干,是临时性的措施,是权宜之计,等到生产恢复了,再把他们重新引导到集体经济。毛泽东在听的过程中,一言不发。田家英说完后,毛泽东向他提出一个问题:“你的主张是以集体经济为主,还是以个体经济为主?”田一时无言以对。7月8日,毛泽东召集刘少奇、周恩来、邓小平、陈伯达、田家英等开会,明确表示不赞成包产到户,批评田家英回到北京不修改“六十条”,却搞什么包产到户、分田单干。

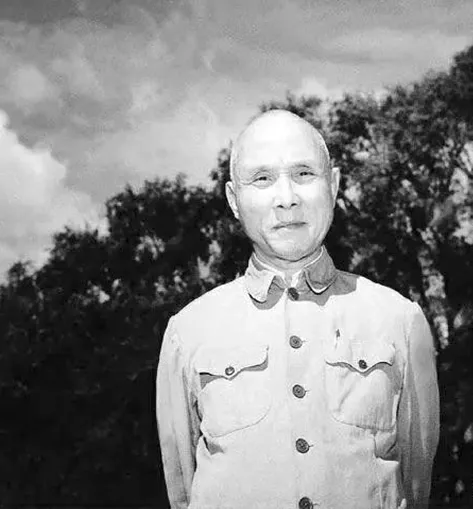

力主实行农村改革的邓子恢

邓子恢

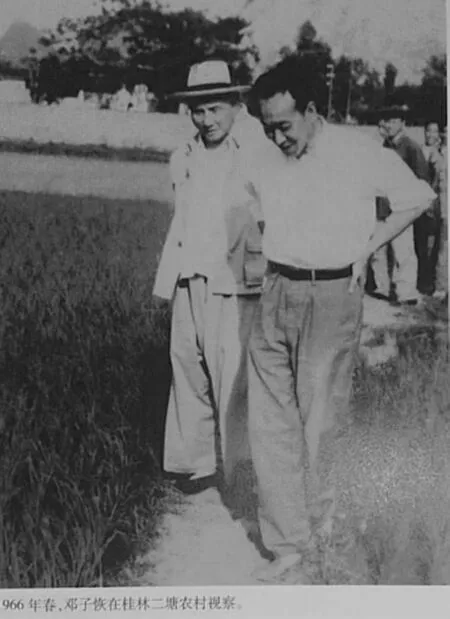

1966年,邓子恢在桂林农村调研

1958年掀起的人民公社化运动,全国74万个农业生产合作社,迅速合并重建成2.36万个“政社合一”“一大二公”的人民公社。公社把农业社的全部生产资料和公共财产(甚至农民的自留地和私养的禽畜)一律收归公社所有,全公社实行统一核算,统一分配。由此极大地伤害了广大农民群众的生产积极性,导致农业生产下降的大饥荒。从1958年冬到1961年,党中央对人民公社的体制和管理模式曾做过某些调整。但如何更合理地调整生产资料所有制关系,利于发挥农民的生产积极性和主动精神,作为中共中央农村工作部部长、国务院副总理的邓子恢对农村工作和农民问题作了反复调查研究和长期思考,系统地提出了解决农村、农业、农民问题的理论和政策主张。

早在1959年6月16日,邓子恢就自留地问题给毛泽东写了信,建议恢复人民公社化以来取消的自留地制度,以利于社员发展家庭副业和养殖业。1960年9月,赋闲休养的邓子恢受刘少奇之请,先后到山西、河北、江苏等地农村人民公社调查,向中央提交《山西、河北两个人民公社三个基本核算单位的调查》报告。随后邀上海、江苏、浙江、山东、安徽、福建、江西等省市委农村工作部长到无锡讨论、草拟《农村人民公社内务条例》,1961年1月23日报送中央,成为毛泽东亲自主持起草的《农业六十条》的重要参考。

1961年春夏和秋冬,邓子恢两次到闽西家乡调查研究,先后就依靠农民发展农业生产、关于“大包干”等问题向当地干部做报告,并向中央写了《关于九湖公社林下大队的调查报告》。

1962年5月24日,邓子恢就当前农村人民公社若干政策问题向中央和毛泽东写了报告。5月至7月,邓子恢先后应中共中央党校等单位的邀请,作有关农业问题的报告,更对农业合作化以来所犯的“左”倾错误作了全面的检讨。

上述报告涉及的主要问题有:

一、如何调动农民的生产积极性。他指出,1958年以来,农业生产力下降,农产品产量连年下降,“主要的原因是不懂得农民是农村生产资料的主人和掌握农业生产技术和从事农业生产的劳动者。我们的干部不是尊重农民权益,不是依靠农民种地,而是剥夺农民,生产上瞎指挥,极大地伤害了农民的积极性。”为此,邓子恢提出,要调动农民的生产积极性,第一要解决包括土地、农具、耕牛等生产资料的所有制问题。要保持队为基础的三级所有制,保持大集体中的小自由。第二要贯彻按劳分配的政策,反对平均主义。第三要保持等价交换原则,反对一平二调。

鉴于当时制订的《农业六十条(草案)》规定,人民公社的三级所有制的队为基础,是生产大队。邓子恢郑重提出:“《条例》规定的‘公社三级所有队为基础’,把基础放在大队一级是不可以的。既名为基础,就意味着它是一个经营实体和居于最低的层次。因此,把基础放在生产队最为恰当,它是最基层,生产、生活都直接联系社员群众,又是生产的具体组织和指挥者。同时,生产队的规模,一般只有二三十户,以它为基础和变成经营实体,适应目前基层干部的经营管理水平。”在力主把基础放到生产队(所有权、管理权、生产权、分配权统统归小队)的同时,邓子恢还提出由生产队实行“大包干”的主张,即取消过去的“三包”:包工、包产、包成本;实行新“三包”:一是上交公积金;二是上交公益金;三是上交管理费,一年一次包死。这样做,便于克服平均主义;便于发扬民主;便于防止官僚主义;便于精简节约,勤俭办社;便于大小队分工;便于加强领导。

邓子恢的上述建言,为毛泽东所接受。1961年10月3日,受毛泽东委托,邓子恢在中南海居仁堂召开中央有关部门负责人的座谈会。10月6日,邓子恢向毛泽东报送《关于座谈基本核算单位下放到生产队问题的情况报告》,说明“大家完全拥护主席所提人民有权下放以生产队作为基本核算单位的指示”。毛泽东在收到邓子恢报告的当晚,召集中央局第一书记会议,讨论以生产队为基本核算单位的问题。10月7日,中共中央发出经毛泽东审改的《关于农村基本核算单位问题的指示》,决定把原来以生产大队为核算单位改变为以生产队为基本核算单位。从而解决了队与队之间的平均主义问题。可以认为,这是搞人民公社以后,邓子恢在农村政策上作出的重要贡献。

二、关于“包产到户”的意见。

《农村工作六十条》的制订和贯彻,并没有完全解决农业生产和农民积极性的问题,在广大干部的头脑中也还存在着很多困惑和疑虑。1962年初,中共中央召开有七千干部参加的工作会议,检讨“大跃进”以来的问题,党内民主气氛有所松动,尤其是2月间刘少奇主持的中央政治局常委扩大会议(俗称“西楼会议”),对问题和困难有了更进一步的认识。1962年4月,邓子恢到广西桂林地区龙胜县作调查研究,广泛听取干部群众的要求和意见,对各地农民自发搞包产到户或分田单干的做法,在认识上也开始有了改变。他认为,像龙胜县这样居住分散、生产力比较落后的山区,不一定强求集体生产,应当实事求是,根据群众的意愿,可以包产到户,也可以单干,等以后有条件时再组织起来。5月,刘少奇主持召开中央工作会议,邓子恢在会上发言,阐述了扩大社员自留地和支持包产到户的意见。他认为:适当扩大小自由,不会变资本主义。主张扩大社员自留地、饲料地或借地等小自由。明确表示支持广西龙胜县的包产到户。针对会上的不同意见,邓说:“主要的生产关系是集体所有制,有20%的小自由,就变资本主义吗?政权是我们的,干部是我们的,国家主要的经济是我们的,就发展资本主义呀?把资本主义看得太厉害了。”他说,像广西龙胜县这样人口分散的贫困山区,“这样的地区不要集体,就让它单干,或者叫包产到户。这是社会主义的单干。他只要上调,有什么不好?”会后,邓子恢于5月24日,给毛泽东写了《关于当前农村人民公社若干政策问题的意见》的报告,陈述了在巩固集体所有制的基础上鼓励社员在一定限度内发展小自由和关于包产到户的意见。

《意见》指出,近年来,经过各地贯彻中央颁布的《十二条》《六十条》和基本核算单位下放之后,广大农民群众的生产积极性有所提高,但是,全国各地社队陆续发生不同形式的单干现象。据有材料统计,大约有20%左右实行不同形式的单干,有些县甚至达到总户数的60%以上。这种情况表明中央关于纠正“左”倾错误的各项农村政策尚未完全贯彻,“农民的生产积极性尚未充分发挥,经营管理多数未上轨道,集体生产尚未真正搞好。《意见》认为,突出问题是保证农民个人利益,其中最主要的是所有制和小自由问题。在农业生产力还处在以人畜力经营为主的当前阶段,“这种小自由小私有,是最能调动农民积极性和责任心的。”“在这种条件下允许社员在一定范围内经营一些小自由小私有,是只有好处没有坏处的。不能把农民依靠自己劳动、生产自销的经济看作资本主义。”建议中央采取措施,“鼓励社员在一定限度内发展小自由,以加速农业生产的恢复和发展。”

三、系统分析合作化以来农村工作中的“左”倾错误。

邓子恢指出:农业生产产量连续下降,生产力遭到破坏,其失败究竟是什么原因?我们说自然灾害有关系,三年自然灾害有很大关系……这是不是主要原因呢?不是的,主要原因是人为的,是我们工作的问题。1958年以来问题很多,但事实上毛病不是从1958年开始,什么都不是突然变的,突变是渐变的结果,事实上在合作化以来就有毛病了,根子很深,1955年、1956年就有毛病。人为的因素,我们工作中的毛病是什么呢?

他历数的毛病有:首先是公社内部的生产关系问题,内部经营管理问题;第二是分配上的平均主义;第三是瞎指挥;第四经营管理没有上轨道;第五是干部的特殊风;第六是工农业发展比例失调。其中最主要的是生产关系问题。邓说,由土地改革到互助组,所有制没有改变,还是农民个体所有制。农民个体所有变为初级社半集体所有,高级社是全集体所有。初级社是小集体,到高级社是中集体,人民公社是大集体经济,忽上忽下变动了几次,变得太大。“老百姓说,共产党是孙悟空政策,七十二变。”“这是主要的,所有制的破坏,所有制不固定,所有制变动过多。对所有制开玩笑,这是造成农业减产、农业生产力下降的主要原因。”1958年,“主观上想搞共产主义,实际上是平均主义。”“主席说我们从1956年以来做了一个‘劫富济贫’的工作,做了水浒梁山英雄好汉的工作。”邓批评说:“我们有些同志过分强调了不断革命论,忘掉了革命发展阶段论。前两年天天革命,这还像话,革命发展到一定的阶段要缓一下,怎么能年年革命呢。七革八革把革命性革掉了,谁吃亏,还不是国家吃亏,他不生产了。”

邓子恢强调指出:“搞平均主义,事实上不是共产主义,把农民的积极性打下去了,农民不积极了,你有什么办法?我们农业生产发展的主要条件是靠农民的积极性,农民没有积极性,就叫毫无希望不可救药。要农民提高积极性,首先要固定所有制,不要七变八变,要保障农民的生存条件,这是一个重要原因。”

有关经营管理方面,邓子恢说:“农业生产哪一年最高,一般说是1954年互助组的时候最高。1954、1955年初期办初级社,三五户,完全是贫农自愿结合。一到1956年初级社大发展的时候,一个初级社搞几百户,产量就下降了。到了高级社、人民公社就更坏了。……浮夸风不是1958年开始的,1955年就有了。为了证明合作化的优越性,没有也要多报一些,反正粮食产量是估计的……可见浮夸风早就有了,到了1958年底更大了,普遍发展了。”“为什么互助组时期最好呢?那时的经营管理是个体所有,彼此互助分工,农民积极参加。”“我们的农业生产是靠四句话:一是靠两只手,二是靠四只脚(牲口),三是靠一个屁股(农家肥料是靠人、猪、鸡、兔的屁股),第四靠一条扁担,北方是一个轮子。……基本上是依靠人力畜力,人的精耕细作是主要的,牲口是听人指挥的,所以农业生产互助组时最好。”

邓子恢指出,1958年以来由浮夸风导致的高指标、高估产、高征购造成了严重后果。1959年全国粮食总征购任务是1100亿斤,而1957年只有900亿斤,增加20%以上,产量比1957年低,但购人家的多了,把农民的口粮、饲料都挤出来了,湖南的老百姓,每天只有六小两(老秤每市斤为16两制),这怎么过日子?农民怎么不叫,农村怎么不死人呢?从去年到今年这一年中(指1961年到1962年——引者注),从中央来说,对严重形势估计不足。农村大量饿死人、浮肿病这些问题,总的来说过去了。这是就全国来说的。有的地方,像河南、四川、甘肃,困难还没有过去。邓子恢尖锐指出:“要知道,剥夺得太狠了,农民是要暴动的,工农联盟就要破裂。”

对1958年以来的农村工作,邓子恢批评说:“运动太多了,什么都搞运动,经济工作也搞运动,以运动代替了细致的群众工作。群众运动不是群众运动,而是运动群众,先来一个造声势,好的表扬一批,坏的打击一批,完不成任务也要完成了。这叫逼供信。高估产,高指标,是逼出来的,开始不接受,不接受就逼,一逼就相信了。什么因为天灾,我的家乡1958、1959、1960年完全是风调雨顺,十足年成,完全是五风,没有那么多,硬要那么多,不讲那么多硬是过不了关,什么右倾机会主义、帝国主义分子等帽子一大堆。”“所以每一个运动一来,就要造声势,打一批人,拔白旗,插红旗。真正讲老实话的,拔白旗拔掉了,我们家乡80%以上的干部受了打击,这个运动怎么得了,是什么群众运动?”

1953年,邓子恢受中央委托赴南方考察,图为在上海期间与陈毅、张鼎丞、徐特立等合影

就恢复农业生产,重新唤起广大农民的生产积极性,邓子恢比较了集体经济和个体经济各自的优缺点,指出:“把个体经济说得一钱不值是不对的”,它的好处是:可以最大可能地调动全家的劳动积极性,无论大人小孩,能下地的都下地,积肥也很积极,这和个人利益完全结合起来了。

因此,邓子恢主张“对社员的小私有应该固定起来,有一些地方可以适当地扩大,自留地是5%,有的就是7%,还有的地方是10%。”“农村的零星果树应该固定给社员所有。”“应该允许社员养牛养马。”“大农具还可以私有公用。”农业集体经济的经营管理,必须要有严格的责任制,首先要包工。

邓子恢强调指出:“农民的私有性是突出的,凡是包产到户的,自留地和大田一样,没有区别;没有包产到户的自留地搞得特别好。因为包产到户了超产是他的,责任心强,肥料也多。不能把作为田间管理的责任制的包工包产到户认为是单干,虽然没有统一搞,但土地、生产资料是集体所有,大活还集体做,不是个体经济。”

由上可见,邓子恢的总体思想,尽管还是在人民公社大格局下,力争给农民以小自由、小私有和田间管理实行包产到户。但在当时的氛围下,这不能说是一种大胆的突破。

从上世纪80年代初的两个中央文件看邓子恢的历史贡献

1978年秋冬到1979年,包产到户在安徽和四川两省农民自发搞了起来。就此,1980年和1982年,中共中央专就包产到户问题先后下达了两个文件。

对于包产到户应当区别不同地区、不同社队采取不同的方针。

1980年9月27日,中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》的文件。指出:

集体经济是我国农业向现代化前进的不可动摇的基础。当然,我们还要看到,由于集体化运动中的缺陷,由于有极左路线的干扰,由于很长时期党的工作重点没有转移到经济建设上来,目前集体经济的物质技术基础还是比较薄弱的,人民公社的体制、结构方面也存在需要改革和完善的问题,经营管理工作更是一个突出的薄弱环节。在党的三中全会精神鼓舞下,两年来,各地干部和社员群众从实际出发,解放思想,大胆探索,建立了多种形式的生产责任制,总起来可分为两类:一类是小段包工,定额计酬;一类是包工包产,联产计酬。实行结果,多数增产,并且摸索到一些新的经验。各级领导,应当和广大群众一道总结正反两个方面的经验,帮助社队把生产责任制加以完善和提高,把集体经济的管理工作,大大推进一步。如有一些地区,集体经济没有办好,生产力水平依然很低,群众生活十分困难。根据这种情况,对于包产到户应当区别不同地区、不同社队采取不同的方针。在一般地区,集体经济比较稳定,生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的,就不要搞包产到户。

包产到户、到组,包干到户,都是社会主义集体经济的生产责任制。

1982年1月1日,中共中央批转了1981年12月《全国农村工作会议纪要》。指出:

党中央在作出关于加快农业发展的决定以后,又采取一系列的政策措施,进行了农村经济的调整和改革,从而激发了亿万农民的生产积极性,促进了农村经济的蓬勃发展。截至目前,全国农村已有百分之九十以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制;大规模的变动已经过去,现在已经转入了总结、完善、稳定阶段。建立农业生产责任制的工作,获得如此迅速的进展,反映了亿万农民要求按照中国农村的实际状况来发展社会主义农业的强烈愿望。

目前实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组,等等,都是社会主义集体经济的生产责任制。不论采取什么形式,只要群众不要求改变,就不要变动。前一个时期有些人认为,责任制只是包干到户一种形式,包干到户就是“土地还家”、平分集体财产、分田单干。这完全是一种误解。包干到户这种形式,在一些生产队实行以后,经营方式起了变化,基本上变为分户经营、自负盈亏;但是,它是建立在土地公有基础上的,农户和集体保持承包关系,由集体统一管理和使用土地、大型农机具和水利设施,接受国家的计划指导,有一定的公共提留,统一安排军烈属、五保户、困难户的生活,有的还在统一规划下进行农业基本建设。所以它不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分;随着生产力的发展,它将会逐步发展成更为完善的集体经济。

由一般不要搞包产到户,到1982年承认包产到户、到组,包干到户,都是社会主义集体经济的生产责任制。距离1961年、1962年邓子恢的讲话和报告,整整过了20个年头。今天重温当年邓子恢讲话、报告的内容,不难看出邓老对我国农村、农业、农民特性的深刻了解,所作的理论阐述和政策意见的远见卓识,称邓老是倡导农村改革的先驱,可谓是名实相符。