南宋女性服饰的花卉纹装饰时尚探析

2021-08-05李建亮

摘要: 自然写实的花卉纹是南宋女性服饰装饰的一大特色,反映了宋代女性着装的时尚风气。文章通过对福州黄昇墓、德安周氏墓、高淳花山宋墓等出土南宋女性服饰花卉纹的梳理分析,总结花卉纹在南宋女性服饰上应用的社会成因、应用特征及文化内涵,指出南宋女性服饰花卉纹受到宋代书画艺术的影响,不仅在造型及工艺上体现出日趋写实的特征,更是在内涵表达上成为女性主体德行展现和审美追求的符号载体,具有了吉祥的内涵,展现了中国服饰美学精神。并以此为传统文化符号在现代服饰设计中的应用提供参照。

关键词: 南宋;女性服饰;花卉纹样;装饰时尚;服饰审美;美学精神

中图分类号: TS941.11;K892.23

文献标志码: B

Abstract: Natural and realistic flower patterns are the major feature of womens clothing decoration in the Southern Song dynasty. It reflects the fashion trend of womens clothing in the Southern Song dynasty. Based on an analysis of the flower patterns of Southern Song dynasty unearthed from Huangsheng Tomb in Fuzhou, Zhous Tomb in Dean and Song tomb of Huashan in Gaochun. This paper summarizes the social causes, application characteristics and cultural connotations of the application of flower patterns in womens clothing in the Southern Song dynasty, and points out that the flower patterns in womens clothing in Southern Song dynasty are influenced by the paintings and calligraphy in Song dynasty, which not only reflects increasingly realistic characteristics in style and technology, but also becomes the symbol carrier of womens main virtues and aesthetic pursuit in connotation expression. Besides, it has auspicious connotations and shows the aesthetic spirit of Chinese clothing. This paper provides a reference for the application of traditional cultural symbols in modern fashion design.

Key words: Southern Song dynasty; womens clothing; flower pattern; decoration fashion; dress aesthetics; aesthetic spirit

紋饰历来是服饰文化的重要组成部分,在传统服饰文化中具有彰显身份地位、传递社会审美趣味等重要价值。花卉纹作为女性服装的重要装饰元素,自唐代时已广泛应用,但多以程式化的“宝相花”“团花”“散搭花”等样式出现。到了宋代,在花鸟画艺术的发展及程朱理学精神的影响下,服饰花卉纹样呈现出自然写实的风格特点,并被赋予了一定的人性品格,这也奠定了中国服饰审美的基调,成为中国服饰文化的重要精神内涵,至今影响着服饰纹样的设计和创作。正如严复先生所讲:“中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋代之所造就,什八九可断言也。”[1]南宋服饰纹样的发展恰似中国服饰史上的“东方文艺复兴”[2],历来受到众多学者的关注。《南宋“生色花”丝绸纹样探析》[3]、《浅析福州南宋黄昇墓出土的丝织品》[4]、《宋代染织绣工艺史料文献读记》[5]等研究成果多注重纹样的构成形式及审美内涵,而从服装的整体视觉形态方面入手,结合服饰文化对纹样的应用部位、应用工艺等分析的较少。本文通过对具有代表性的福州黄昇墓、德安周氏墓、高淳花山宋墓等出土南宋女性服饰花卉纹的类型、造型特点、结构样式及应用工艺进行梳理,并从服饰的整体视觉角度探讨南宋女性服饰上花卉纹所蕴含的设计思想和审美内涵,阐述其形成背后的文化动因,使人们更好地了解南宋妇女的生活状态,以及服饰的审美倾向。

黄昇墓位于福州北部浮仓山,墓主黄昇南宋时期的贵族命妇,其父亲黄朴是南宋绍定二年(公元1229年)的状元,官至官馆阁吏部郎、知泉州并提举市舶司及知漳州。其夫是宋室宗亲赵与骏,乃北宋开国皇帝赵匡胤的第十一世孙。该墓出土服饰及丝织品354件[6],质地精美、工艺精湛,尤其采用了大量的植物花卉纹样做装饰。周氏墓位于江西德安县,墓志上刻有“宋安人周氏之墓”,是新太平州通判吴畴之妻,亦是宋代朝廷命妇,墓葬出土丝织品329件之多[7]。高淳花山宋墓墓主身份尚未确定,从出土的服饰资料来看,其身份亦属于社会富裕阶层,出土丝织品50多件。这三处墓葬出土服饰资料丰富,服饰种类齐全,包括了衣、裤、裙、抹胸、袜、鞋、香囊等,是研究南宋女性服饰文化和丝绸织造工艺的重要佐证资料。

1 社会时尚风气下女性服饰花卉纹的流行

从中国服饰文化的发展历史来看,服饰外在的表征符号都与当时的礼仪制度、物质文化生活及审美情趣有着密切的关系,反映了人在特定时代的精神风貌。花卉纹在服饰上的应用历史悠久,如忍冬纹、蔓草纹、宝花纹等纹样多具有抽象化、程式化的主观色彩。南宋墓出土女性服饰上的花卉纹使用量巨大,纹样繁多,且具有清新自然的写实风格,各色花卉的形态特征一目了然,很容易分辨品种归属。主要有牡丹、芙蓉花、莲花、芍药、山茶、菊花、栀子、梅花、百合、菖蒲、白萍、蔷薇、月季、海棠、桃花、梨花、玫瑰、荼蘼、松竹、小散花等,应用在服饰的表、里、襟、裙、腰等部位,可见当时花卉纹样的流行。这种流行与南宋的社会文化风尚及女性妇德意识的强化是密不可分的。

1.1 “花事”风尚的兴起

北宋初期,社会经济环境逐渐恢复,呈现出一片太平气象。伴随着商品经济的普遍繁荣,园林圃艺事业和市井文化得到蓬勃发展,赏花、簪花、养花、赐花等成为当时的社会风尚,在各个社会阶层中蔚然成风,并且不分男女老少,从宫廷到民间,无不喜爱。如图1中的表演者在头上戴一顶簪花的罗帽,以此为男子。如《宋史·舆服志》记载:“幞头簪花,谓之簪戴。中兴,郊祀、明堂礼毕回銮,臣僚及扈从并簪花……太上两宫上寿毕,及圣节、及赐宴、及赐新进士喜闻宴,并如之。”皇帝亲自为登科的士子赐花,得到众人的赞美,也使得簪花成为当时文人士子的一种荣耀。宋代诗词中描述簪花的诗句也不胜枚举,如陆游的“意适簪花舞,身轻拾杖行”,苏轼的“帘前柳絮惊春晚,头上花枝奈老何”之句等。可见宋代整个社会对簪花的喜爱,也让人们对宋代“花事”的热闹气象可见一斑。

宋代“花事”的繁盛,不仅是商品经济发展下市井文化生活丰富多彩的表现,更是在“知性反省”和“即物求理”的精神诉求下,宋代文人士大夫借助于花卉植物来抒发情感,并在对外在物象深沉地情与理的思考中描绘“人情”與“物理”的共鸣。自然界中的各种花卉,在宋代文人士大夫的眼里,更多地根据花卉的生长环境、自然习性等被赋予了一定的品格,并借此抒发自己的理想和精神追求。如宋代姚宽在《西溪丛语》中列举了“名花三十客”,牡丹为贵客、兰花为幽客、梅花为清客等[8],各色花卉都含有了人性品格。宋代理学家周敦颐在《爱莲说》中说到:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”正是借莲花来暗喻作者洁身自爱的高洁人格。宋末郑思肖在《题画菊》一诗中写道:“花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。”亦是借菊花形容自己忠贞的性格。菊、竹、莲、梅等自然草木之品性皆拿来寓示人的人性品格。

这种赏花理论和花品塑造与宋人在道德风俗上的思想教化相互联系,深入到服饰装饰及社会生活的各方面,时至今日,仍然是人们花卉审美的主要取向。

1.2 女性品德及审美的表现

在借物喻志成为一种审美共识的文化氛围中,作为男性的文人士大夫通过书、画等来传递个人审美情趣和品格,女性则主要以服饰及各类“妇功”产品作为品格、德行展示的载体。在男尊女卑的封建社会,女性普遍缺少接受正统学校教育的机会,女性通诗书、擅绘画的更是少之又少。女性教育以封建礼制约束下形成的“三从四德”为主要内容,并主要在家庭内部展开,其中“妇功”是女性从小学习及长大后所从事的主要工作,包含纺织、刺绣、缝纫等。“妇功”自然也成为女性表达审美追求的精神园地,其作品中的各类纹样符号成为女性自我德行展现和审美追求的载体。如图2所示,黄昇墓出土的松竹梅棕黄色缎上的纹样在构成表现上将松梅竹并在同一枝之上,松竹梅相互穿插、相互呼应、融为一体,德安周氏墓也有类似的酱色松竹梅纹绮出土。还有很多花边纹样,也是用松、竹、梅及水仙组成,与织出暗花的罗、绮织物搭配,没有奇彩,但暗花浮动,映衬着穿着者淡雅高洁之美。

南宋女性服饰上的花卉纹虽被赋予了人性品格,但仍带有封建等级制度的影子。宋人邱清在《牡丹荣辱志》中将众花卉按照以封建宫廷等级分为王、后、妃、嫔、命妇等。牡丹被列为宫廷贵族,上至君王下至妃嫔皆为牡丹族系,芍药、梅花等只能列于远属,其认为:“花卉蕃瞴于天地间,莫逾牡丹,其貌正心荏,茎节蒂蕊,耸抑捡旷,有刚克柔之态,远而视之,疑美丈夫女子俨衣冠当其前也。”本文所选择的三处墓葬,其出土的单衣、褙子之上,大量应用牡丹纹,且作为主花搭配其他小花,这跟黄昇、周氏贵族命妇的身份是极为吻合的,花山宋墓墓主的身份虽未确定,但从出土服饰的工艺及纹饰来看,其身份应不是一般的平民百姓。而在同时期的江苏金坛周瑀墓、黄岩赵伯澐墓等出土的男性贵族服饰上,牡丹纹应用极少,多是菊花、莲花、茶花等,也说明了牡丹多用于贵族命妇的服饰装饰,用以彰显身份地位。

宋人在各种花事活动中流露出的审美品位和人格追求,影响到当时生活的各个方面,南宋女性服饰上花卉纹的大量应用也体现了这种审美追求,花卉纹在素材选择和搭配时与穿着者在主观情思上的产生情感交融,使纹样具有了深层次的诗性意境和人性品格。

2 理性审美下服饰花卉纹的应用特征

宋代对社会各阶层的服饰做了严格的法律规定,但自南宋以来,由于国势的衰弱,虽然统治阶层多次申令服饰等级,但效果甚微,正如宋代理学家朱熹所说“今衣服无章,上下混淆”。从黄昇墓、周氏墓出土的相关服饰资料及黄昇身为皇家宗室贵妇的身份来看,其衣装样式则更多体现出符合当时统治阶层的秩序规范,如黄昇上身最外层的“褐色罗镶花边广袖袍”和两处墓葬出土的绶带,都是南宋贵族命妇的正式礼服。花卉纹的应用则体现出南宋服饰风尚的日新月异,传递着当时人们的审美意趣、价值观念等。

2.1 理性自然的结构形式

写实性是南宋女性服饰花卉纹样的重要特征,这种写实不是对花卉植物的真实描摹,而是在其自然原型基础上的概括和提炼,是一种自然的美化,在应用时多以折枝、穿枝、缠枝及卷草的结构形式为主,而且一般都有两种以上的花卉组合使用。从出土服饰的视觉效果上,人们也可以看出这样做的好处在于不同的纹饰交错相间,且又循环往复,就能使得整个服饰上的纹饰图案布局丰满。

通过分析,可以看出南宋服饰花卉纹其构成形式主要用折枝、缠枝样式,花卉品种有的以单一牡丹花为主,大多以牡丹花、芙蓉花为主体,再伴饰梅花、菊花、栀子、山茶等。花型组合单位一般在30 cm×13 cm,单朵花径最大为12 cm,德安周氏墓出土的黄褐色牡丹山茶纹罗,循环单位最大达60 cm×17 cm,为其他墓葬所未见。各色花卉经过平面化处理后保持原有的生动外形和态势,且具有形式美,以此作为单位纹样做散点或有规律的组合排列,以满足面料服用效果,如黄昇墓出土的深褐色牡丹花背心的效果(图3)。

总体来看,折枝花卉在表现手法上强调花大叶小,注重花头的造型,而弱化、缩小枝叶的形象,枝干多弱化成线,起到穿插组织结构的作用。在结构形式上,花头与枝杆通常呈C形或S形,这两种形态也最能表现花卉姿态的柔媚,而且有利于纹样的空间排列,形成连续性纹样。此外,折枝花在C形结构外侧还常有反方向的花枝并搭配花苞、叶片,可以是同种花卉,也可以是不同花卉,这种结构在视觉上有较好的平衡感和韵律感。在排列形式上,同方向的花枝常做水平或垂直的均匀排列,相邻花枝之间则方向相反,枝干衔接及终端常用叶片遮挡,枝条趋空间自由延伸,花苞、叶片装饰期间,有自然花卉无尽蔓生的韵律之美,如黄昇墓出土的深烟色绫上的折枝牡丹海棠纹(图4)。也有部分小折枝,以自由形做四方连续的散点排列,此类型在江西德安周氏墓出土的服饰上较多出现,如图5所示。

在大襟边、小襟边、裙腰的花边则主要使用缠枝及情景式构图,缠枝以各种花卉的枝、叶、藤、蔓、花朵或果实等为表现

题材,由C形、S形曲线相互缠绕延申,呈现出枝杆相连的波状形或涡旋形结构,花朵、花苞、叶片反转连缀,并在转折的重点处配以花头,在枝茎上填以花叶,枝干两两相连,形成延续的纹样,有延绵不断之意,如图6(黄昇墓出土)所示。这种结构样式在宋代被称为“万寿藤”,《嘉泰会稽志》中曾载:“越贡宝花罗者,今尼院中宝街罗是也。近时,翻出新制,如萬寿藤、火齐珠、双凰、绶带,纹皆隐起而肤理尤莹洁精致。”黄昇墓的众多花边纹样中还搭配蜂蝶、飞鸟、游鱼、璎珞、彩绦等组成具有情景式的连续纹样,如图7彩绘荷萍鱼石鹭鸶花边,在24 cm×5 cm的狭小长条内,安排了湖石、荷花、鹭鸶、游鱼、水草、果树等元素,营造了一个清雅的荷塘小景,富有生趣。这类构图还有蜻蜓戏莲、凤穿牡丹、蝶恋芍药、狮子滚绣球等题材。

除写实性的折枝、缠枝结构外,花中有花、叶中有花也是南宋花草纹样特有的构成形式,有极强的装饰效果,增加画面的艺术感,更蕴含着南宋文化含蓄的诗情画意。在黄昇墓出土的织物罗中,就有在主花花心套织莲花、芙蓉叶片中织梅花等装饰手法,如图8、图9所示。这种独具匠心的设计构思使写实与装饰图案相结合,不仅增添了画面的艺术效果,更给拟人化的花卉增加了品格。

田自秉在《中国工艺美术史》中提道:“如果把唐代的工艺美术风格概括为情,宋代则可概括为理。”这个“理”表现在南宋服饰花卉纹样上即是花卉植物的自然形态与生长之理。南宋女性服饰花卉纹的折枝、缠枝的样式有自然花卉的娇艳带雨、妩媚动人之态,又有和谐统一的装饰效果,其C形或S形的结构形态优美宛转、圆润流畅、富有变化,象征了欣欣向荣的“生命力”,反映了宋代程朱理学影响到服饰纹样上呈现出结构的规范和格律的严肃。

2.2 精致奢华的应用工艺

从花卉纹在南宋女性服装上应用的部位来看,袍类服饰主要应用在大襟边、小襟边、袖口、下摆等部位,如黄昇墓出土的紫灰色邹纱镶花边窄袖袍(图10),在服饰表面上未见应用;单衣、夹衣、褙子、裤、裙类服饰除了大襟边、小襟边、裙腰等应用外,在服饰的表面料上也有大量应用,如图11—图13(黄昇墓出土)所示。袍类服饰为礼仪场合所穿用,其素色的表料加花卉纹边饰体现了宋代服饰礼制下的理学审美,各种衣类、褙子则作为较为正式的常服广泛融入日常生活,《宋史·舆服志》载:“女子在室者冠子、褙子。”所以除花边装饰外,面料上亦多花卉纹装饰,可见当时女性在礼制规范外对时尚奢华的追求。

南宋女性服饰织物提花主要运用有暗花、小提花和大提花工艺,品种有绮、绫、花罗等。绫为斜地上起斜纹花的组织工艺[9]114,绮是在平地上起斜纹花的组织工艺[9]123,花罗[9]119有二经绞、三经绞、四经绞三类,其中属花罗织物件数最多,工艺最为复杂。花罗织造工艺较一般提花织物复杂,上机时需要有提花束综与绞综装置相结合,操作时需要两人协同进行,一人坐在花楼上掌握提花工序,一人在下专司投梭、打纬,这种工艺费时费工,不是一般百姓所能享用的,黄昇墓共出土各类花罗服饰较多,其奢华程度可见一斑。尤其是二经绞花罗的单经浮花、三经绞花罗的牡丹花心套织莲花和叶内填花的织造技术都是金坛周瑀墓、武进宋墓等所未见,反映了当时东南沿海丝织业的繁荣兴旺。

此外,南宋女性服饰的花边纹样还运用了彩绘、印金、贴金与填彩相结合及刺绣等不同工艺,花边内容丰富,形式多样,是南宋女性丝织服饰品的一大特色。其中对金的使用反映了黄昇贵族命妇的高贵身份,与《宋史舆服志》所记“其销金、泥金、真珠装缀衣服,除命妇许服外,余人并禁”相符,展现了南宋贵族妇女的奢侈生活。彩绘工艺的应用可谓精彩绝伦,首先用淡色绘出图案底纹,然后在其上根据花叶部位的需要逐笔描绘花叶的形状,再敷上彩色,最后用浓笔勾勒出花形的轮廓。有的还在叶子里填饰了极其精细的人物与楼阁、山水、花鸟等图案,花样精致细腻,栩栩如生。如黄昇墓出土的梅花山茶水仙花边(图14),在长38 cm、宽5.5 cm的范围内,先在山茶花的大叶子上敷以褐色和灰绿色,再以工笔绘就几何纹样及“衔芦渡江”的图案,精致细腻,栩栩如生。此外,印金与彩绘结合的工艺也是黄昇墓的一项新发现,主要在印金纹式轮廓线条里,填敷各种颜色,显得绚丽多彩。印金的花卉纹样里敷以彩色,鲜艳夺目,引人入胜。

除印金彩绘外,泥金、贴金也是花边纹样的主要工艺,泥金印花是在阳刻图案的纹版上,蘸上调制的泥金,然后在上过薄浆熨平的真丝织物上直接印出花和叶子的轮廓,最后叶内再填颜色。黄昇墓出土的服饰中有56件服饰的花边使用这种泥金印花方法制作。贴金印花则是用金箔贴在印好纹样的织物上,花纹金光灿烂、雍容华丽,花形则显得简单、概括,不如彩绘、泥金等花纹生动秀美。

刺繡也是南宋女性服饰花边中的一项重要工艺,一般绣花叶时多用铺针、撇和针、贴绣三种;绣花茎用锁绣(辫绣),粗的用3~4条辫绣、细的1~2条;绣花心用打籽绣;绣花蕊先用横丝理铺针绣再用直针施蕊;绣花苞则用斜丝理和直丝理齐针绣;绣叶用齐针、铺针、钉金、钉线、贴绣等技法。这些针法都是根据花卉植物的不同部位、生长特性来施针,这样绣出来的纹样更加真实、鲜明,立体感强。如黄昇墓出土的刺绣牡丹芙蓉荷茶花边(图15),采用了撇和针、铺针、齐针、钉金、打籽、结子、贴绣等针法,图案匀称,各种花形特征鲜明、造型生动,绣工精细。

南宋女性服饰上不同工艺花卉纹的广泛应用,不仅得益于宋代织绣技术的高度发展,更与南宋织绣艺人的高超技艺有着密切关系。宋代书画艺术的兴盛一方面促进了缂丝、刺绣书画的产生,另外也无形中提高了织绣艺人的工艺水平。不仅宫廷中对招募的织绣艺人进行绘画的基本功训练,提高他们的艺术水平,民间亦有很多精于绘画的织绣艺人及名门闺秀等,他们对画理的理解及技艺的娴熟共同推进了南宋女性服饰纹样的造型特征和工艺水平。

南宋罗织物多为素色,其视觉美感朴素而又精致,其上所织花卉纹与底纹组织形成虚实对比,有花影浮动之美。刺绣、彩绘、泥金等各类花边纹饰,色彩丰富,结构形式更加自由灵活,而且具有立体感,形象生动。从女性服饰的整体审美效果来看,淡雅精致的绫、罗织物搭配上色彩丰富的绣、绘等襟边花纹,使南宋女性服饰整体呈现出清新雅致、低调奢华之美,符合宋代时期美学追求。

3 世俗文化影响下的花卉纹内涵之美

宋代“花事“风尚的兴起及绘画艺术的发展为南宋女性服饰纹样艺术注入了一股新的活力,而文人士大夫的审美追求则为其纹样增添了儒雅的诗意和人性品格。在市俗文化发展的影响下,南宋女性服饰纹样不再仅仅是封建等级地位和权贵的象征,更多地反映了女性群体的精神所需及对美好生活的向往。如张晓霞女士所说“对于植物纹样的发展来说,当思想上不再有限制,技术上不再有阻碍,纹样构成的随意性便被彻底地发挥出来”[10]。

从南宋女性服饰上花卉纹的大量应用,可见当时人们对花卉纹的喜爱。花卉其优美的外形姿态固然是其被取用的关键所在,但更重要的是,各色花卉与普通民众对生活的吉祥祈愿相应和,被赋予了许多吉祥寓意,人们在使用这些花卉时,也是看中了其所象征的内涵。《宣和画谱·花鸟叙论》曾描述到:“花之于牡丹、芍药,禽之于鸾凤、孔雀,必使之富贵;而松竹梅菊、鸥鹭雁鹜,必见之幽闲;至于鹤之轩昂、鹰隼之击搏、杨柳梧桐之扶疏风流、乔松古柏之岁寒嘉落,展张于图绘。”[11]花卉纹样通过内涵昭示着女性群体的美好祈愿,如高淳花山宋墓出现的并蒂莲花纹样,多寓意夫妻恩爱、形影不离、永结同心。花卉纹样在应用时,有时还会加入珊瑚、方胜、卍字、犀角、金锭、铜钱、竹板等“杂宝”纹样,这些“杂宝”都是比较稀有的金银珠宝等,用来搭配花卉纹时,使纹样有了更明显的吉祥含义。如高淳花山宋墓卍字纹应用较多,有卍字菱纹格罗的绶带、衫、抹胸、鞋面等。

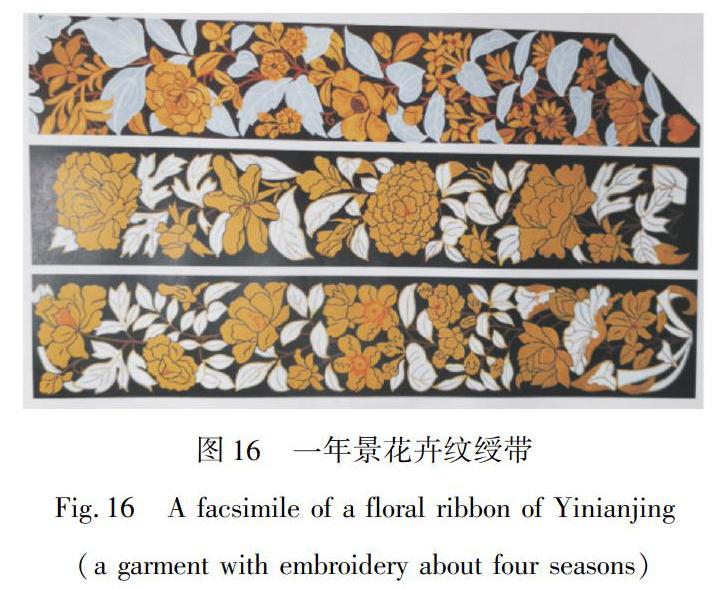

此外,在出土的服饰花卉纹中,还有一种“一年景”的纹样,常取四季代表性的花卉组成,代表花卉有春天的海棠、茶花、牡丹,夏季的荷花,秋季的菊花,冬天的梅花,寓意四季更替轮换,象征了普通民众乞求一年四季平安的愿望。如黄昇墓出土的一年景花卉纹绶带(图16),用牡丹、荷花、菊花、梅花等十几种四季的花卉组成连续纹样,并以折枝式纵向排列,花形大小穿插,形式紧凑,有极强的装饰美感。

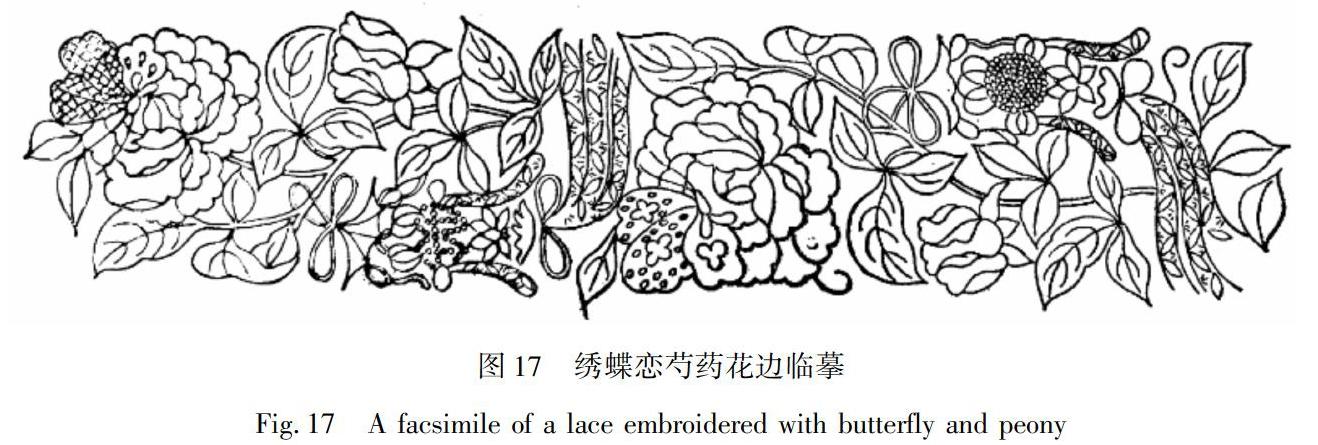

服饰花边纹样中还常搭配蜜蜂、蝴蝶、飞鸟、珊瑚、火焰、如意、杂宝等,这不仅增添了纹样本身的灵动感,更使纹样寄托着世人的缕缕情丝、寸寸柔肠。如黄昇墓出土的蝶恋芍药花边(图17),蝴蝶绕舞花间,一片生机盎然,这里的花儿、蝴蝶不再单是自然物象,更多具有了象征男女爱情的文化内涵。与《乐府雅词》中:“六张机,行行都是耍花儿。花间更有双蝴蝶,停梭一晌,闲窗影里,独自看多时。”此类纹样还有周氏德安墓的穿枝花鸟纹罗、赵伯澐墓出土的练鹊穿花纹罗衫、菊纹蝶衣等。这种诗中有物、物中有诗的嗟叹,是织者及使用者在情感上的共鸣,也反衬着南宋文化中弥漫的孤寂自怜情怀。

可见,南宋的女性服饰纹样已经逐渐走向普通百姓,其对吉祥寓意的审美追求也是传统社会文化范围内市民审美心理结构的物态形式。与其他艺术形式一样,服饰纹样一旦走向了大众,各种高贵文雅、严肃庄重的艺术形式便开始减弱,各种反映普通民俗生活的纹样形式广泛流传,成为老百姓“喜闻乐见”状态。这种“以图言意、意必吉祥”的纹样构成趋势,促进了明清时期中国吉祥纹样的大发展,也奠定了中国传统纹样发展的基调。

4 结 语

本文所立足的南宋黄昇墓、周氏墓、花山宋墓等出土女性服饰上花卉纹造型方式、应用工艺及审美内涵的研究与分析,不仅为人们展现了南宋时期女性的衣着时尚,也再现了宋代恬淡、优雅的服饰审美意境,让人体会到南宋女性服饰花卉纹“诗情入画”的实质。更从“衣”与“饰”的关系出发,对传统服饰文化的研究提供了新的视角,体现出南宋女性服饰纹样在个人情趣、品格暗示与宋代书画格调在精神气韵上的美学贯通,从而使织者、用者、观者三方在不同的情景下,达到主观和客观、物境与心境的交流,展现中国服饰美学精神。并以此探寻中华礼仪之邦的服饰文化脉落,为传统纹样符号在现代服饰设计中的应用提供参照。

参考文献:

[1]严复. 严机道与熊纯如书札节钞[J]. 学衡杂志, 1923(13): 62.

YAN Fu. Yan Jidao and Xiong Chunrus letters and notes[J]. Xueheng Journal, 1923(13): 62.

[2]宫崎市定. 东洋的近世: 中国的文艺复兴[M]. 张学锋, 陆帅, 张紫毫, 译. 北京: 中信出版集团, 2018: 8-18.

MIYAZAKI. The Recent History of Dongyang: the Renaissance of China[M]. Ttranslated by ZHANG Xuefeng, LU Shuai, ZHANG Zihao. Beijing: CITIC Publishing Group, 2018: 8-18.

[3]李建亮, 溫润. 南宋“生色花”丝绸纹样探析[J]. 丝绸, 2014, 50(1): 65-69.

LI Jianliang, WEN Run. Exploration and analysis on "Shengsehua" silk pattern in Southern Song dynasty[J]. Journal of Silk, 2014, 50(1): 65-69.

[4]苏佳. 浅析福州南宋黄昇墓出土的丝织品[J]. 福建文博, 2009(4): 53-56.

SU Jia. A brief analysis of silk fabrics unearthed from Huang Shengs tomb in Fuzhou[J]. Fujian Wenbo, 2009(4): 53-56.

[5]夏燕靖. 宋代染织绣工艺史料文献读记[J]. 艺术探索, 2019(5): 6-17.

XIA Yanjing. Literature and source of dyeing and weaving embroidery in the Song dynasty[J]. Arts Exploration, 2019(5): 6-17.

[6]福建省博物馆. 福州南宋黄昇墓[M]. 北京: 文物出版社, 1982: 9.

Fujian Provincial Museum. Tomb of Huang Sheng of Southern Song Dynasty in Fuzhou[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1982: 9.

[7]周迪人, 周旸, 杨明. 德安南宋周氏墓[M]. 南昌: 江西人民出版社, 1999: 97.

ZHOU Diren, ZHOU Yang, YANG Ming. Zhous Tomb of the Southern Song Dynasty in Dean[M]. Nanchang: Jiangxi Peoples Publishing House, 1999: 97.

[8]姚宽. 西溪丛语[M]. 北京: 中华书局, 1998: 35.

YAO Kuan. Xixi Dialect[M]. Beijing: Zhonghua Publishing House, 1998: 35.

[9]吴山. 中国工艺美术大辞典[M]. 南京: 江苏美术出版社, 1988: 114-123.

WU Shan. Dictionary of Chinese Arts and Crafts[M]. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Publishing House, 1988: 114-123.

[10]张晓霞. 天赐荣华: 中国古代植物装饰纹样发展史[M]. 上海: 上海文化出版社, 2010: 188-189.

ZHANG Xiaoxia. Glory from Heaven: A History of the Development of Plant Decorative Patterns in Ancient China[M]. Shanghai: Shanghai Culture Press, 2010: 188-189.

[11]佚名. 宣和画谱·卷15·花鸟叙论[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1987: 57.

Anon. Xuanhes Paintings: On Flowers and Birds(Vol 15)[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 1987: 57.