告别感统失调,从听练玩开始

2021-08-04王丹

王丹

你身边有这样的儿童吗?好动不安、注意力不集中、自控能力差、很难合群,或者口齿不清、发音不佳、语言发展缓慢、缺乏自信等。这些问题常让家长陷入教育焦虑。有专家指出,儿童有上述表现,属于感觉统合失调(以下简称“感统失调”)。感统失调是病吗?如何进行感统训练呢?

缺少感官体验是失调的重要原因

感觉统合是指大脑和身体相互协调的学习过程。新生儿的大脑含有1000亿个神经细胞,这些神经细胞之间并没有固定的联络模式,细胞联结取决于儿童的感官体验。如果儿童缺少感官体验,大脑会受到不良影响,进而出现感统失调等状况。感统失调分为:触觉敏感、前庭失调、本体感失调、左右脑平衡失调、视觉统合失调、听觉统合失调。

触觉过分敏感或过分迟钝表现为害怕陌生的环境,容易产生分离焦虑,偏食或暴饮暴食,脾气暴躁。痛觉过分敏感或过分迟钝表现为自伤自残,不合群,做事畏首畏尾,缺乏好奇心等。前庭平衡失调表现为走路易跌倒,注意力不集中,容易与人冲突,语言表达困难等。本体感失调表现为在体育活动中动作不协调,在音乐活动中发音不标准,与人交谈时会口吃,方向感差。左右脑平衡失调表现为动作协调能力差,在学习和生活中常常出现观测距离不准等问题。视觉感不良表现为无法流利地阅读,写字易颠倒,学了就忘,计算困难等。听觉感不良表現为对别人的话听而不闻,丢三落四等。

研究发现,没有机会充分玩耍或很少接受抚摸的儿童,其大脑比同龄正常儿童小20%-30%。而在充满刺激的环境中长大的动物,每个神经细胞都会多出25%的神经突触。由此得出结论:丰富的感官体验形成丰富的大脑。音乐正是这样的一种体验,通过音乐训练能提高儿童的感觉统合能力。

“多听”助力听觉能力发展

有研究发现:大部分人对音乐都有一定程度的反应,音乐是少数能使刚刚诞生甚至没有出生的胎儿产生反应的事物之一。我们鼓励家长为2-3岁的儿童每天播放优美的音乐作品。几个月后,当儿童听到熟悉的旋律时,会有愉悦的表现,还会找出相应的代表某个声音或某段音乐的图片。比如在“小钟说话”活动中,在儿童已经熟悉某段音乐的曲调和结构的基础上,根据“测评卡”的指引,多数儿童能够按照播放的音乐片段找出代表熟悉声音的图片,听觉更为敏锐的儿童甚至会在音乐主旋律还没有出现时,就根据记忆中的前奏与配器的“音乐感”,凭直觉进行判断,并迅速地做出反应。这说明儿童不但已经记住了这些音乐,而且能够再认。事实证明:婴幼儿不仅能主动探究和选择环境中的声音与各种刺激,还在听觉方面具有惊人的早期学习倾向与学习能力。

“多练”推动前庭平衡发展

前庭感觉不良容易使儿童遭遇挫折,从而丧失学习、做事的信心,甚至会影响人格和情绪的健康发展。研究发现,音乐能够强有力地提高儿童的时间-空间推理能力,即准确地观察客观世界,并在大脑中形成图像的能力,从而有效促进儿童前庭感觉发展。时间-空间推理能力与音乐有何联系?在学习音乐时,儿童是从奏出一个音符到一连串音符,再到一组和弦的顺序展开练习的,在这个过程中,儿童必须提前看到后面的乐谱,才能确定何时、怎样弹奏后面的音符。弹奏练习的过程就是时间-空间推理能力提高的过程。

科学家曾在洛杉矶的一个学前班测试了33名3岁大的儿童。他们将儿童分为两组,为其中一组提供了键盘和歌唱课程,另外一组没有开展任何音乐训练。8个月后,研究人员对两组儿童进行了测试,用五项任务来测试时间-空间推理能力。结果发现,没有接受音乐训练的儿童,其时间-空间推理能力仅提高了6%,接受音乐训练的儿童提高了46%。

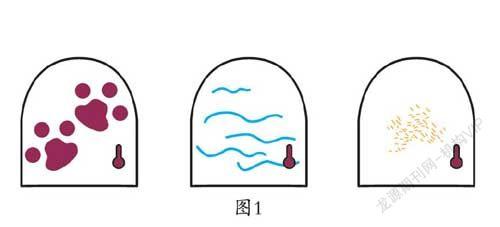

专业的音乐训练有助于促进儿童前庭平衡的发展,普通的音乐课程也能够提高儿童的注意力。我选择了《动物狂欢节》中的《狮王进行曲》和《水族馆》两段音乐实施了课程观察。我发现,当音乐的音调较高时,儿童会用空间位置较高的体态律动来表现;当音乐出现较低的音调时,儿童会用空间位置较低的体态律动来表现。时间-空间的推理能力表现为,能够提前或准确地用体态律动表现音乐的变化、发现动作中的错误、发现图形与音乐的联系等。如图1所示,《狮王进行曲》的音乐会呈现粗犷、雄壮以及低沉的声音,相应的图形应该是第一幅图“一对大脚印”,相应的动作是行进有力的脚步。播放《水族馆》时,音乐呈现流动、连贯、轻盈的音阶式旋律,相应的图形应该是第二幅图“曲线”,相应的动作是手臂由上到下的螺旋式运动。

“多玩”助力本体感觉发展

本体感觉是全身肌肉关节的感觉输入。正常的关节及肌肉张力的感觉输入,使人能够保持正常的站姿、坐姿及全身的灵活运动。本体感在前庭平衡及触觉发展正常的基础上,才可能正常。吃饭、脱衣服、写字、骑车等动作都需要本体感的支持。

家长可以带领儿童参加节奏游戏、分组合作音乐游戏。家长要尽量鼓励儿童在音乐中旋转、蹦跳、摇摆、叩击和正步走,使儿童调动整个身体、思维和情绪开展训练。儿童在此过程中会经历推理、创造、思考、表达等环节,表现出对音乐良好的感受力、表现力以及创造力。在这一发展领域中,美国音乐疗法协会取得了较突出的成果。在5-12岁儿童的测试中,经过音乐训练的儿童会用身体动作精确地表达情绪。当播放巴赫的音乐时,儿童能够摆出各种造型,通过表情、舞蹈等表现出音乐中的30多种情绪。

音乐是调动儿童肢体运动的综合性艺术形式,能够对儿童的感觉统合能力发展起到促进作用。如歌唱除了运用口腔、咽腔、鼻腔、声带等一系列器官外,躯干、手臂也要积极参与歌唱的表演,再加上气息和共鸣的运动,就调动了儿童大部分感官。儿童在学习乐器的过程中,除了躯干、手臂的运动,手指、眼睛也都在运动。

通过音乐的方式开展感统训练,有助于形成集趣味性、愉悦性、审美性、增效性为一体的音乐感统训练体系,为帮助家长“治愈”儿童感统失调提供切实有效的途径。

(作者单位:中华女子学院儿童发展与教育学院)

责任编辑:陈璠