数字化转型背景下的园区转型方案及探讨

2021-08-04程飞洋

程飞洋

(上海百米科技有限公司,上海 200030)

0 引言

上海市城市数字化转型工作领导小组2020年12月初成立。城市数字化转型是事关全局、事关长远的重大战略。随着新基建的全面展开,5G新一代通信技术进一步扩大规模商用,加快了园区的建设。园区作为城市数字化转型的落脚点,肩负着优化创新资源,培育新兴产业及推动城市数字化转型等重要使命,对国民经济和城市高效运营具有重大意义。

如今,各行各业在政府政策的指引下分分加入转型大军,但如何转型、怎么转型,让大家陷入了深深的迷茫。一方面数字化转型门槛高,另一方面园区运营压力,既要赚钱,又要转型,缺少成熟的经验参考。

在上述背景下,我结合园区建设的经验认真分析园区业务、探索园区新的发力点,就数字化转型在园区领域的必要性、可操作性等问题进行探讨。

1 园区数字化转型的必要性

(1)用户行为的数字化:随着互联网的普及,正迅速从消费互联网向产业互联网渗透,不管是个人用户还是企业用户,都习惯并希望拥有一个简单、快捷、用户友好的数字化体验。所谓:数字化的“人”需要数字化的园区!园区传统的线下服务模式需要转型升级,在传统线下接触点基础上,与线上数字化服务渠道无缝切换。

(2)数字化下的无边界:传统园区不同业态有明确的边界,写字楼、孵化器、加速器、工业园、产业园等,随着数字化的深入,信息越来越透明,原来的边界在打破,进入园区行业的跨界角色越来越多,互联网公司、企业服务公司、实业公司等。边界的消失带来的是从观念上、经营模式上的彻底改变。“园区+”正在成为一种商业模式。

(3)盈利模式面临挑战:传统园区盈利模式中,通常90%以上依然靠土地收入(租金、土地增值、配套商业/住宅等),在数字化转型及政府宏观调控的背景下,该种模式越来越受局限,数字化倒逼园区平台化转型,通过数字化打造企业虚拟服务平台,突破实体及区域的瓶颈。

(4)数字运营成为园区新的核心竞争力:采用数据驱动的精细化运营模式,通过智能化、信息化的建设让园区沉淀众多用户数据,随着数据量级和类型的不断增加,可以为园区提供有价值的市场分析,为决策提供有力支持。

2 存在的问题及挑战

在面对如此多的建设必要性,那为何众多企业及园区依旧秉持现状,迟迟不肯向前迈出。我们都知道数字化转型不是一蹴而就的,它是有不同阶段的,在上海华鑫智慧园区项目建设中我是深有体会,在我看来要想完成园区数字化转型,有三个关键阶段,第一是线上化,园区内所有业务都线上化,通过小程序或者App应用;第二是数据化阶段,在全部业务使用起来后,通过可视化工具将线上应用沉淀的数据进行可视化处理,根据相应的统计报表分析适配合适的数字化基建;第三是智能化阶段,通过数据分析了解各业务数据的来源,通过智能化场景及硬件的投入提高业务数据的准确性、及时性。

众多园区已经实现了第一步线上化或者已在线上化的过程中,遵循3个阶段的操作方式推进园区数字化转型时同样还会面临众多问题,主要体现在以下几点:

(1)产品丰富,品牌众多,建设难度大:园区产业、弱电产业、信息化产业已高速发展多年,市面上产品百花齐放,IBMS智能化集成系统、楼宇自控BA系统、智能照明、通行管理、人脸识别、智能工位、分布式储能、充电桩、智慧光伏、室内地图及定位、共享办公、舒适度管理、停车场管理、访客系统、综合大屏展示及管理系统、智能梯控、洗手间管理、综合安防系统(视频监控、门禁、报警、巡更、一卡通)、消防系统、广播系统、多媒体会议室、计算机网络系统、综合布线、能耗管理系统、机房工程、机电设备运维管理平台接口、智能系统集成管理等智能化系统。每个系统功能均具有多个品牌,不同品牌均采用不同的设计思路,导致目前在集成管理过程中存在诸多不兼容问题。

(2)园区运营载体为物业,认知程度亟需提升:物业作为园区日常运营的主要执行人,但从事于物业管理的人员大多数水平不高,对于新鲜事物的接受程度不高,甚至于会坚持使用常用管理手段,阻碍新鲜事物在园区内的发展。

(3)园区先期投入较大,数字化转型如何很好兼容:园区的建设标准已结合地方的不同标准(智慧园区建设导则、技防办标准、地方标准)实现了初期的建设,在面对新技术变更时,如何做到最大限度的利旧。

3 园区数字化实施思路

面对众多问题,是否还会有行之有效的实施办法?2020年在临港桃浦智创城项目建设中,我一边参与项目建设一边寻找解决办法,在我看来“紧扣转型三阶段、强抓转型顶层规划、细致落实末端应用”将是最快实现园区数字化转型的实施思路,针对该思路具体方案如下:

(1)面向园区载体“规划、设计、建设、管理”由常规向全面数字化转型转变。园区规划阶段,转变传统“凭经验拍脑袋定方案”方式,强调大数据在园区总体规划中的应用。园区设计阶段,采用BIM技术进行开发地块和建筑楼宇的正向设计,即项目设计全过程都直接在三维环境里进行,利用三维模型和其中的信息,自动生成所需要的图档,模型数据信息一致完整,并可后续传递。园区管理阶段,以GIS+BIM为底图,采用数字孪生技术,叠加园区动态数据,实现对园区载体的可视化管理。

(2)系统部署园区神经元系统,实现园区要素全面AIoT化。园区应使用好“人工智能+物联网+边缘计算”技术,在全园中完善数据采集系统,通过部署视频图像、监测传感、控制执行等感知终端,实现万物互联、数据可感,从而对消防、车行、人行、能效、环境、安防、楼宇等园区运行状态实时监控、管理和预警,为园区运营数字化转型奠定基础。

(3)加强“新基建”建设,提升园区基础设施数字化支撑能级。首先,园区应建设新一轮的信息网络基础设施,包括光纤宽带、物联网、5G、IPv6等,增强信息网络综合承载能力,满足园区企业对网络信息服务质量和容量的要求。其次,应合理部署大数据中心、云计算中心、人工智能算力中心等,为园区和园内企业提供数据信息的相关服务。再次,园区应建设智能建筑、智能化公共设施,实现建筑及公共设施状态可感、精细管理、开放共享。最后,科学部署新能源汽车充电桩、工业互联网设施、人工智能设施等,提升园区基础设施对于数字化的支撑能级。

智能化作为园区数字化转型的重要部分,在园区规划设计阶段或在改造提升阶段、在全面建设阶段、还是在园区运营阶段,均要以人为本,以场景化应用为驱动。在实际建设中,需要接入园区中多种类型的设备与子系统,使用园区中5G、Wi-Fi等多种类型网络连接技术,集成协调多样化的园区已有IT系统和互联网服务,并支撑和应对园区的多样化创新应用,所涉及的业务、技术均具有多样性、复杂性、多变性、灵活性等特征。

因此,园区智能化集成管理总体架构应采用水平分层架构。为应对不同层间的技术复杂性,需对水平能力和功能进行抽象与标准化,简化水平层次间的调用关系,实现水平层内技术和业务复杂度的高内聚,以及层间的有序依赖。同时,应统一构建贯穿多个水平层的垂直公共能力。总体架构应包括基础设施层、通信传输层、数字化支撑平台层、智慧应用层共4层,以及贯穿4个水平层的运维体系、运营体系和安全体系。建议架构设置如下:

图1 总体技术架构

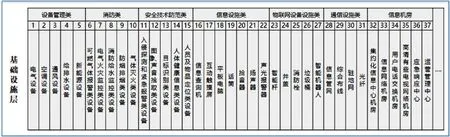

(1)其中基础设施层包括园区常见的物理设备、感知设备与设备子系统,例如摄像头、电梯、传感器、控制器以及照明子系统等,提供对园区人、机、物、事、环境的感知能力和控制能力。如下图:

图2 基础设施层

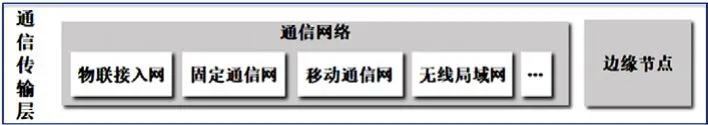

(2)通信传输层,本层联接基础设施子系统和设备,并实现各类数据的传输、存储,包括通信网络设施、边缘节点等。如下图:

图3 通信传输层

(3)数字化支撑平台层,数字化支撑平台层包括云平台层、ICT能力层和业务服务层,应采集基础设施层及各信息化系统的数据信息,对其进行融合、分析、处理,打破信息孤岛,支撑园区智慧应用,并将智慧应用的设备操作转化为对感知执行层的设备操作指令。如下图:

图4 数字化支撑平台层

(4)智慧应用层,本层包括了应用的运行和运行环境,运行环境可以来自于数字化支撑平台层的支持,也可以是原生的APP,虚拟机或者容器环境。

智慧应用场景应结合新技术的融合应用,考虑园区性质的差异性,宜包括但不限于如下智慧应用场景:智能运营中心、智能安防场景、智能消防场景、智能出入场景、信息发布场景、智能楼宇场景、智能微电网场景、智能环境管理场景、智能充电桩场景、智能会议场景、智能食堂场景、一户通场景、智能垃圾分类场景、智能机器人应用场景及其他应用场景。智慧园区的建设应根据自身业务和管理需求,按照应用服务软件逻辑参考模型,定义智慧应用的管理和服务软件,且软件需预留对数字化支撑平台的标准化接口。架构如下图:

图5 智慧应用层

4 结束语

通过充分利用云计算、5G、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,实现园区基础设施优化、运营管理精细化、综合服务智敏化、产业发展智慧化,为园区用户和经营管理者提供高效、便捷、舒适、安全、环保的园区体验,才能让园区领域在这轮新技术中继续保持前进的势头。