高密度电法管线探测试验研究

2021-08-04张健

张 健

中煤天津设计工程有限责任公司,天津 300131

1 引言

地下管线是城市基础设施的重要组成部分[1]。随着城市基础建设的高速发展,地下管线变得越来越错综复杂,加之我国的地下管线权属单位众多,未形成统一的管理平台,一些施工年代较久的管线资料缺乏、设施老旧等原因,使得城市建设施工时,经常出现挖断地下管线的现象,因此查明地下管线的走向和深度在城市建设中愈来愈重要。

地下管线按照材料属性可大致分为三种,即金属类管线内层含金属、外层为绝缘层的电缆类管线以及由砼、塑料等构成的非金属类管线。由于这些地下管线的密度、波阻抗值、导电性以及导磁性等与周围岩土层存在明显差异,这就为物探方法探测地下管线提供了理论基础。常用的管线探测物探方法有电磁感应法、瞬变电磁法、高密度电法和地质雷达法等[2]。其中电磁感应法主要用来查明金属管线的走向、深度等[3];瞬变电磁法是利用不接地回线向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而来解决有关地质问题的时间域电磁法,在城市管线探测中,该方法对良导体管线反应灵敏,但对于埋藏过浅的管线分辨率差;地质雷达法工作时通过发射天线向地下空间发射高频率电磁波,当高频率电磁波在岩土层中遇到探测目标时,电磁波反射回地面,并被地面上的接收天线所接收。根据接收天线接收到的反射回波的时间、形式等来确定管线的位置,该方法对于埋藏较深的管线分辨率差,往往达不到探测要求[4];高密度电法通过地下介质电性差异,研究土层及管线所引起的电场变化,并对现场所测数据进行处理得到地电断面图,从而根据电阻率异常推断管线的位置、深度、规格等,对金属等良导体管线和非金属管线均有较好的响应特征。

2 高密度电法技术

2.1 高密度电法技术原理

高密度电法是以岩土体的导电性差异为物质基础,在人工电流场作用下,通过观测和研究地下介质视电阻率的变化规律,进而解决地质、环境、工程问题的一种电法勘探方法[5]。该方法通过一次布极实现对地下空间的全方位数据采集,与传统电阻率法的人工跑极相比提高了工作量效率、节约了经济成本,因此被广泛应用于地质工程勘察、地质灾害调查、城市勘察等领域。

高密度电法常见的装置类型有温纳四极装置、温纳偶极装置、温纳微分装置、温施装置等。四极装置采集方式为 A、M、N、B等间距排列,其中A、B是供电电极,M、N是测量电极,AM=MN=NB为一个电极距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、MN、NB增大一个电极距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第二条剖面线;重复不断扫描测量下去,得到梯形断面。

偶极装置测量时,AB=BM=MN为一个电极距,A、B、M、N逐点同时向右移动得到第一条剖面线,接着AB、BM、MN增大一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第二条剖面线,重复不断扫描测量下去,得到梯形断面。微分装置测量时,AM=MB=BN为一个电极距,A、B、M、N逐点同时向右移动得到第一条剖面线,接着AM、MB、BN增大一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第二条剖面线,重复不断扫描测量下去,得到梯形断面。温施装置采集方式为AM=MN=NB为一个电极距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、NB增大一个电极距,MN 始终为一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第二条剖面线;重复不断扫描测量下去,得到梯形断面。

2.2 高密度电法正反演技术

高密度电法正演技术[6]是采用二维有限差分或有限元法对探测区域进行网格划分,即把需要计算的地电断面离散分化为若干个形状规则的四边形,然后对每个四边形赋予适当的电阻率值。在Res2dmod正演软件中,横向上支持用户在两个电极之间细分为2个或4个网格,纵向上用户可以自行设置剖分的深度值,一般而言,深度的网格单元的厚度要逐渐增大从而保证模型的最大计算深度。

高密度电法采集的数据为全电场空间电位值,通过一次布极获得自然场、一次场、二次场电位数据及电流数据,保证了电位测量的同步性,避免了因采集时间不同而造成的数据干扰问题,从而使反演结果更加准确[7,8]。

对采集的电法数据进行解编,通过Res2d反演软件实现并行电法的数据反演过程[9]通过有限元法,将电法数据采集空间划分成均匀的三维网格单元,每个网格单元有其对应的反演参数,模拟过程中不断调节各个单元的电阻率参数,通过最小二乘法反演方式获得反演结果。反演数据的观测量和正演理论值的残差向量Δd一般用下式表示:

式中:G——Jacobi 矩阵;

Δm ——初始模型m的修改向量。

3 不同采集装置模拟对比

设置模型背景电阻率值为50 Ω·m,在深度0.5 m~1.0 m范围内,自左向右放置5个地下管线模型,电阻率值依次为5.0 Ω·m、100 Ω·m、150 Ω·m、200 Ω·m、25 Ω·m,模型规格1.0 m×0.5 m(如图1)。高密度测线共布置41个电极,电极距2 m。

图1 管线探测正演模型Fig. 1 Forward Modeling of Pipeline Detection

如图2为通过正反演计算得到的不同高密度电法装置的电阻率反演断面图,自上至下分别为温纳四极、温纳偶极、温纳微分和温施装置。从图中可以看出,四种装置对地下管线均有一定的响应特征,说明采用高密度电法进行地下管线探测是可行的。

图2 电阻率反演断面图(1.0 m×0.5 m)Fig. 2 Resistivity inversion section(1.0 m×0.5 m)

四极装置中各管线异常收敛性好,横向位置与模型中位置一致,纵向上管线异常比实际位置靠下,异常特征较易和背景电阻率区分;偶极装置各管线异常收敛性较好,探测的异常较四极装置略大,但其特征更易与背景电阻率区分,只是勘探深度减小至8 m;微分装置能够清晰地识别管线异常,所探测的管线规格比实际管线规格大,且当有良导体金属管线存在时会在其左右两侧形成“双纺锤体形”高电阻率异常,实际工作中容易误判为管线,在四种装置中,微分装置的探测深度最大;温施装置也存在良导体管线周围假高电阻率异常的现象。四种装置对于模型中25 Ω·m的低阻管线响应差,可见当管线的电阻率与其周围介质的电阻率差异小于50%时,高密度电法难以查明其分布特征。

为了验证高密度电法的高分辨率特性,图3为把模型中管线模型规格缩小为0.5 m×0.25 m后的四极装置的反演断面图,从图中可以看出,采用2 m的电极距布线方式可以查明该规格地下管线的分布情况。

图3 电阻率反演断面图(0.5 m×0.25 m)Fig. 3 Resistivity inversion section(0.5 m×0.25 m)

综合比较,温纳偶极和温纳四极装置对管线异常反映灵敏,收敛性好,位置准确,且不会造成假异常。现场操作时宜采集这两种装置的电阻率数据进行比较分析,从而更准确地判断地下管线的分布特征。

4 工程实例分析

为了确保某电缆隧道项目顺利施工,须查明该隧道沿线周围的地下管线。现场采用高密度电法对地下可能存在的构筑物进行探测,分别采集温纳四极、温纳偶极数据。电极距2 m,供电时间500 ms,采样间隔50 ms,结合正演研究采用温纳偶极数据对地下存在的构筑物进行准确地解释、分析。

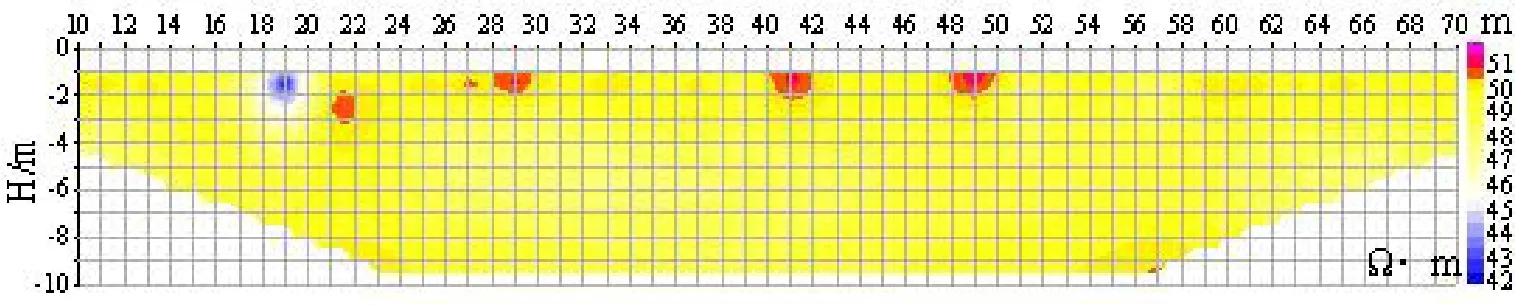

如图4为该测线与所搜集的管线资料对比图,从图中可以看出,高密度电法共测得高阻异常区域7个(图中用实线圈出),图中除第4个异常与搜集资料管线横向位置偏差较大外,其余各高阻异常与所搜集的管线横向位置基本吻合,与管线的顶部深度也高度吻合。

图4 高密度电法探测结果Fig. 4 High-density resistivity detection results

5 结论

(1)通过正反演计算,四种装置对地下管线模型均有明显响应,可用于城市地下管线探测。四种装置中,温纳四极、温纳偶极对管线异常反映更灵敏。

(2)当地下管线的电阻率与其周围介质的电阻率差异小于50%时,高密度电法难以查明其分布特征。实际工作中为防止漏探,应采用综合探测方法进行相互验证和补充。