奇遇“十二生肖”博物馆

2021-08-03罗米

罗米

十二生肖的起源到底是“图腾信仰”“动物崇拜”还是“另有玄机”?历史学家们为此争论不休。早在先秦时期,古人就发明出了“生肖系统”,而真正完整记载现代十二生肖的早期文献是东汉王充所著的《论衡》。在古人心中,这十二种动物早已被赋予了别样的情感,成为生辰和年岁的象征。它们的形象还经常出现在历史文物中,不如我们去博物馆感受一下古人对它们的浓浓爱意吧!

鼠

在现实生活中,大家都很讨厌老鼠,但艺术家们却很愿意表现它,连皇帝都把它画进了画里。这幅水墨写意作品《瓜鼠图》便出自明代的宣德皇帝之手。

画中的石头、花草笔墨都很简略,老鼠却被刻画得细致入微。画家用浓淡、干湿、粗细各不相同的点和线,把老鼠毛茸茸的身体、细细的胡须、尖尖的爪子表现得无比传神,尤其是那浓墨点画的小眼睛,赋予小老鼠生机和灵气。

此时,老鼠正扭身看向架上熟透的苦瓜,那苦瓜已经成熟裂口,露出了密密的种子,小老鼠在架下早已垂涎三尺!但老鼠并不是真的爱吃苦瓜。在古人看来,老鼠一胎可以生下很多只小老鼠,苦瓜肚子里能长满种子,便把它们组合到一起,表达对多子多孙的期盼,连皇帝也不例外!

牛

在农耕社会中,牛被人们视为极其重要的劳动伙伴。这件贮贝器上的七头牛饱含着人们对牛的崇敬之情。盖子上的六头牛环绕在器物边缘,中间那头牛高高挺立,颇具首领风范。其项上的肉峰突起,雄健威武,一对长而曲翘的牛角显示出威猛的气势。它带着首领特有的警惕性,严防猛兽来袭。

瞧!在贮贝器腰部的两侧,两只虎已经在悄悄靠近了,它们匍匐着身子,随时准备发动进攻。但从气势上看,七头牛占据了上风,看来我们不必为它们的安危担1尤了。

贮贝器到底有什么用?恐怕你很难想到它是个存钱罐!只不过里面的“钱”是一种特殊的海贝,不是古人常用的铜钱。这件贮贝器出土于云南,那时候当地人常与南亚、东南亚的商人有贸易往来,里面储存的海贝相当于外贸中的“外汇”呢!

虎

这枚虎节虽说尺寸不大,但虎的造型雄健有力,虎纹绚烂华美,很有“百兽之王”的气势。老虎昂首张嘴,眼睛圆瞪,身体呈饱满流畅的“S”形,充满蓄势待发的能量:细长的尾巴甩出了同样的“S”形,灵动有致。

若问老虎的虎纹为何如此闪亮,那便要归功于“错金工艺”。工匠需要先在铜器上刻出浅浅的凹槽,再将金箔或金丝贴嵌进去。这件虎节不仅有错金花纹,还印有错金铭文“王命车驲(ri)”,表明它是南越王用来调用车马的凭信。

在古代,調遣军队、车马或传达命令都需要凭信,称为“符节”。符节通常一剖两半,君王手上留着一半,军队将领带着另一半。君王发号施令时需要将自己的一半交给将领,两半符节如能合二为一,方能“通过验证”,这时将领才能领兵行动,这也正是“符合”一词最初的含义。

兔

早在春秋战国时期就有了月亮里住着兔子的说法,当然陪着兔子的还有蟾蜍。嫦娥奔月的传说在民间广为流传,到了唐代,中秋习俗开始成形,嫦娥、玉兔、蟾蜍的组合图案也越来越多地出现在百姓的日常生活中,这面月宫镜描绘的便是广寒宫中的情景。

枝繁叶茂的桂树下,嫦娥正翩翩起舞,她的衣襟随风飘动,轻盈柔美。左边是正在捣药的玉兔,它的脚边是一只跳跃的蟾蜍。传说玉兔捣制的是“长生不老药”,所以古人也会在中秋节拜月时向玉兔祈求身体健康,说不定它比嫦娥还受欢迎呢!

龙

五六千年前的玉龙长成什么样?它的头部格外突出,眼睛细长,嘴巴紧闭,鼻孔大张,显得机敏警觉:从颈部开始,一丛长鬣( lie)延伸至背部,末端自然翘起,优美至极。

它蜷曲着的身体紧绷成“C”形,即便身体没有完全舒展开,其身长仍有二十六厘米,实为罕见。

当然,这条玉龙和我们印象中的龙有很大的区别。它既没有角,也没有爪子,通体光滑无鳞,嘴边也没有长长的胡须,但谁也不能否认这条中国龙身上的禀赋和神异。这样一条历史悠久、蜿蜒多姿、威仪堂堂的龙,人们送给它一个无以复加的美名:中华第一龙。

蛇

在我们的上古神话中,人首蛇身的神灵有很多。为什么选择蛇的形象呢?据考证原因如下:首先蛇的繁殖能力很强,对于古人来说,种族繁衍是头等大事:其次,蛇虽然没有四肢,却能在陆路、水路畅行无阻,这是令古人羡慕的生存技能。更厉害的是,蛇会冬眠、会蜕皮再生,在古人眼里,这就是“起死回生”的惊人神力。当然,“农夫与蛇”的警示犹在耳边,这又让古人对蛇心存畏惧。

艺术作品中最常出现的人首蛇身的神灵就是伏羲和女娲。在神话传说里,他们繁衍了人类,让人类脱离了蒙昧、野蛮的状态,进入文明社会。他们还为人类社会确立了秩序和规范,所以很多画作中表现的都是两位神灵结合在一起手持规矩的形象。伏羲所持的“矩”是用来画直线的,女娲手执的“规”是用来画圆的,这正是俗语“没有规矩不成方圆”的来历。

马

飒露紫是一匹来自西域的紫色宝马,“飒露”一词原意是“勇健者”。这是唐太宗最喜爱的坐骑,曾跟着他征战四方、出生入死。在一次战役中,唐太宗乘着飒露紫孤军深入敌方,结果不幸被敌军包围,敌人的箭射中了飒露紫的前胸,使它陷入危难。紧急关头,唐太宗的侍臣丘行恭赶来,将自己的坐骑献予唐太宗助其突出重围。这块石雕表现的是丘行恭留下来给飒露紫拔箭的情景。

飒露紫此时表情很痛苦,它无力地低着头,强忍着痛尽力站得端直。丘行恭安抚着这匹通人性的宝马,但当箭拔出来之后,飒露紫便倒地不起。唐太宗去世后,飒露紫和另外五匹曾经陪伴唐太宗南征北战的宝马一起被刻成浮雕,守卫着唐太宗的昭陵,称为“昭陵六骏”。

羊

在古代,“羊”和“祥”两个字是相通的,所以羊被赋予了吉祥的寓意。不过,四羊方尊上的这四只羊让人感受到的却是威严——它们是充满灵性的神羊,周身布满了狞厉的纹饰,腹部左右对称盘着长龙,正中间有两只相对的乌,羊身上布满致密整齐的鳞甲和雷纹,凸显了它们凛然不可冒犯的气势。四个羊头之间还雕刻着四颗小小的龙头,两个圆柱状的短角高高地翘起,显得相当凶悍。

四羊方尊是我国现存方尊中规格最大的一件,高约五十八厘米,重约三十五公斤,极其符合“尊”的含义——庄严稳重。所谓的“尊严”“尊重”,便是由此而来的。这件四羊方尊,是名符其實的“至尊”之物。

猴

提起“猴子”,你会不会第一时间想到孙悟空?在《西游记》里,孙悟空上天入地、本领高强,守护唐僧踏平坎坷取得真经,是真真正正的美猴王。

唐代高僧玄奘取经是历史上真实发生过的事情,但可怕的妖魔鬼怪和法力无边的徒弟则是后人想象出来的。这些奇异的故事形象最早出现在《大唐三藏取经诗话》一书中,其中唐僧有一位名叫猴行者的徒弟,它就是孙悟空的原型。

这幅《玄奘取经图》是目前发现的最早描绘唐僧和猴行者形象的壁画,画于西夏时期,比小说《西游记》的问世还早了约三百年,而壁画所在的甘肃瓜州正是玄奘取经的路途中最艰险的一段路程。画面上的猴行者学着唐僧的样子拜谒普贤菩萨,它昂着脑袋、张着嘴,神情里尚有几分猴子的野性呢!

鸡

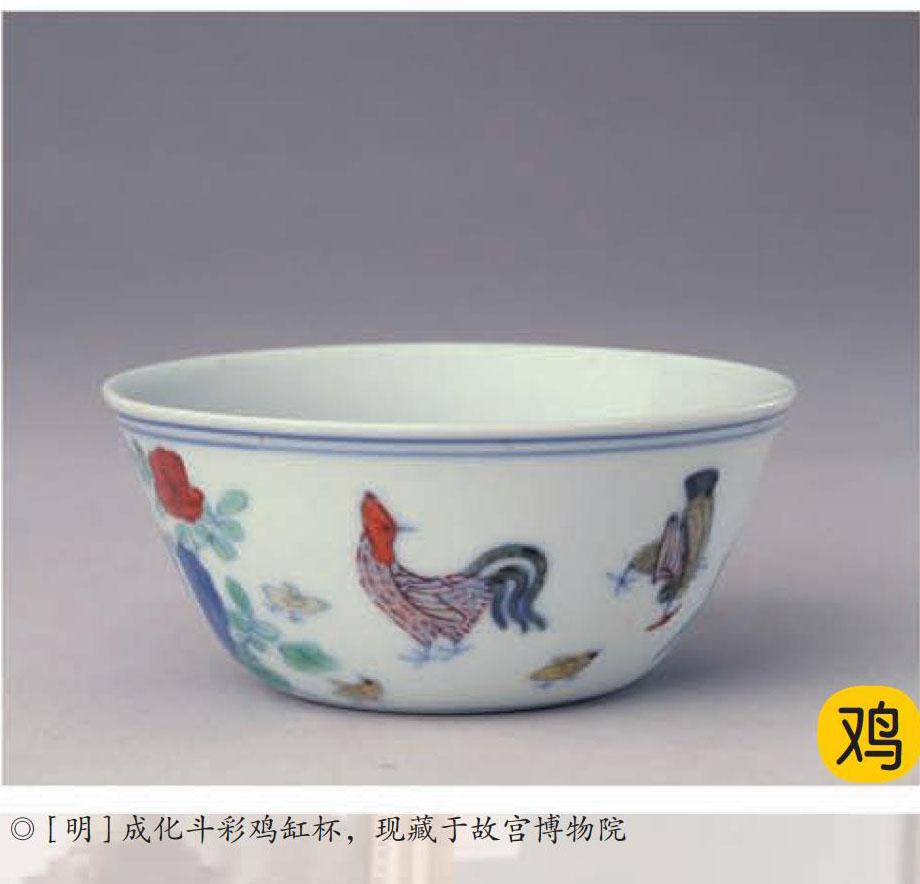

鸡在我国传统文化中的形象相当“伟岸”。古人认为鸡有“五德”,它头上有冠,是文德:能斗,是武德;敌前敢拼,是勇德;有食物能招呼同类,是仁德;天明报晓,是信德。因此,很多文物上都有鸡的形象。

成化斗彩鸡缸杯是一只高约三厘米的酒杯,杯子的外壁被湖石和花卉兰草分隔成两组画面:一组是公鸡爸爸昂首挺胸、神情傲然,另一组是母鸡妈妈带着小鸡啄食、玩耍,尽显自然情趣。

这只酒杯使用的工艺名为“斗彩”,首先要用青花勾勒出图案的轮廓,经高温烧制后再用彩料填色,填色后再次入窑低温烧制。这种工艺能让器皿更好地保持色彩的鲜亮与饱满。由于烧制后的彩色和青花的蓝色相映成趣,所以人们便称其为“斗彩”或“逗彩”。

狗

狗是人类最早驯化的动物。早在一万多年前,驯化后的狗就在原始人打猎和驯化其他家畜的过程中立下了“汗马功劳”,和人类建立了深厚的感情,所以我们常常把狗称为“人类最亲密的朋友”。

人类从原始社会就开始在陪葬品中使用陶狗,墓主人是希望在另一个世界仍能得到心爱的狗狗的陪伴,所以古代工匠在制作陶狗时不会刻意表现其凶狠的一面,而是着重刻画它的亲切和可爱。

这只黄釉陶狗看上去多么憨态可掬!它的身体刻画得相当简略,尤其是四肢几乎完全“退化”:比例也很夸张,尤其是脖子,长得过分。这些都让狗的五官和表情更加突出。

你看,它的头微微上扬,耳朵竖得高高的,嘴巴咧成一道弧,脸上露出机警又愉悦的神情。它的脖子更是抻得笔直,尾巴也翘成了小小的弯钩,像是突然听到熟悉的脚步声,准备起身迎接主人的姿势。这样一只忠诚的狗,谁能不爱它呢?

猪

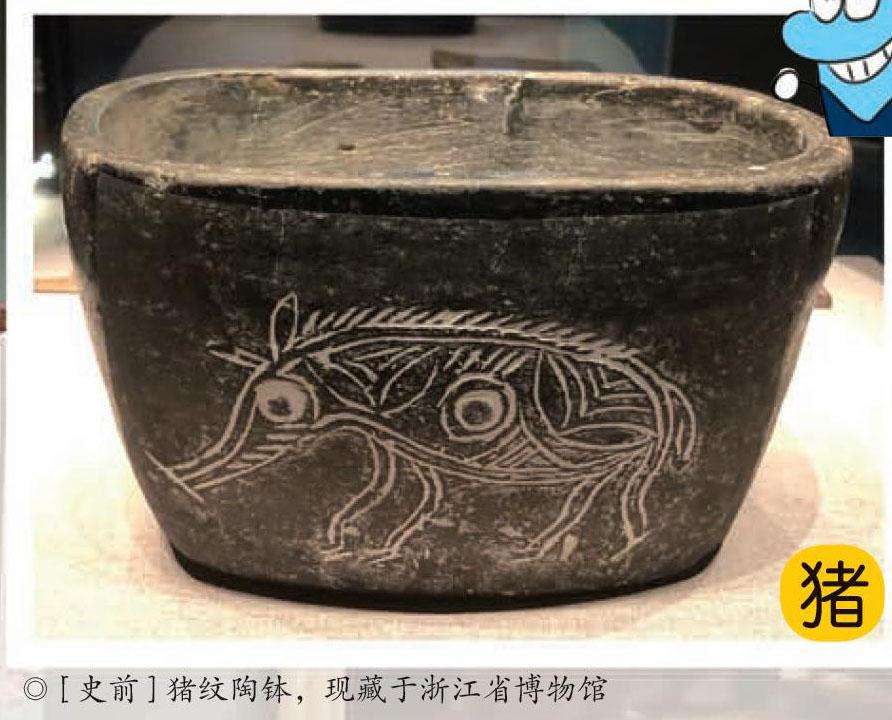

对于古代家庭来说,猪是一种十分重要的家畜。你瞧“家”字的宝盖下面就藏着“豕”,代表屋檐下住着一只猪。比起种植小麦、水稻这些主要粮食作物,古人驯化猪的历史要悠久得多,因此猪肉在食谱上算得上实实在在的“老前辈”。

早在六七千年前人们就把野猪的身影留在了一件灰色的陶钵上。从它长而尖的吻部来看,这还是一只没育被完全驯化的野猪。它的体形一点儿都不臃肿,尤其是那细长的腿,用苗条清瘦来形容也不为过:它背上还未褪去的鬃毛又短又硬,像是长满了尖刺的刺猬。再仔细瞧,这只小猪正低着头,睁着夸张的大眼睛,像是在认真觅食,又露出几分警觉,未泯的野性和蓬勃的生命力在一瞬间击中了人们的心灵。