最[牛]艺术史

2021-08-03刘斯坦

刘斯坦

二月立春日,柳条打春牛。自西周时起,“鞭春”便成了百姓迎春的传统仪式。农人扬手挥动长长的柳条,朝着牛的塑像抽打几下,象征着叫醒已经歇了一个冬天的牛,开始一年的辛勤劳作。这项古老的民间习俗不只是牛年才有,恰好说明了牛在中国人心中的重要地位。不仅如此,牛在艺术史上的地位也很特别,因为人类艺术的起源,正是从画牛开始的。

“线”的精神

故事要从1994年说起,三位野外探险家在法国南部的山崖上发现了一处宽敞的岩洞,其中一位名叫肖维的探险家出于好奇照亮了头项的岩壁,这个无意间的小动作彻底地改写了人类艺术史。肖维发现了史前人类画在岩壁上的牛,此后这个洞穴便被命名为“肖维岩洞”。经过科学家证实,《野牛》创作于约三万六千年前,是人类迄今为止发现的最早的艺术作品。

为了妥善保护远古时期的壁画,肖维岩洞目前处于关闭的状态。机智的人们找到另一处相似的洞穴复刻了一个可供观赏的“肖维岩洞”。壁画上的牛是用烧焦的木炭绘制的,几乎和我们现代人画素描使用的炭笔没什么差别。这位史前画家已经可以用木炭准确勾勒出野牛的外形,靠着寥寥几根线条就把牛画得如此活灵活现,着实令人惊叹。

当然,历史悠久的东方国度也不乏善用线条的艺术家。娄睿墓壁画创作于北齐年间,与肖维岩洞的壁画不同,画中的主角是一头家牛。史前画家笔下的野牛背脊高耸,身体像座雄伟的山峰,而经过人类驯养的家牛,体形变得更为匀称,线条也复杂了许多。

北齐画家为了表现家牛健壮的体格,使用了不同感觉的线条描绘牛的各个部位。躯干的线条时粗时细,像音符般富于变化,如此“有节奏感的线条”更突出了家牛的力量感。为了表现牛尾的鬃毛,北齐画家运用纤细流畅的线条让画面更灵动,看上去每根鬃毛都是一气呵成,绝无一丝犹豫和涂改,说明其画技已相当纯熟。

如果你曾去过敦煌莫高窟,会注意到那里的壁画格外地有神采。提起莫高窟,大家第一个想到的便是飞天,殊不知莫高窟还有“飞牛”!壁画中的牛在山间腾云驾雾,颇有动感。这头牛的线条潇洒又流畅,把牛“笨重”的体态画得这般轻盈飘逸。

“八大山人”朱耷画的牛几乎没有使用线条,他用成片的墨色渲染出了牛的轮廓——这并非易事,因为纸上的墨迹常常不听人使唤,一不小心就会“四面开花”。但朱耷运墨恰到好处,他笔下的牛被墨色带出了几分肌肉感,牛蹄子特意用了浓墨,显得坚实有力。

近现代画家齐白石正是借鉴了朱耷的绘画技巧,画出了有“白石特色”的牛。他用墨时讲求多变。看到左边躺卧的那头牛了吗?它的牛角用的是干墨,牛背用的是湿墨,蜷曲的腿用的是浓墨,牛肚子用的是淡墨,而牛尾用的是焦墨。简单几笔,“干湿浓淡焦”俱全。这种只需用少量笔墨就能描绘复杂事物的能力被称为“概括力”。

“色彩”狂欢

传统国画家善用水墨,西方画家则专于色彩。荷兰画家凡·高从来没有接受过美术学院的科班训练,靠着满腔热情和超凡天赋创造了独特的艺术风格。收藏于法国里尔美术馆的《牛》正是凡·高的代表作之一。

凡·高的画作最引人注目的一点便是鲜艳饱和的色彩。凡·高画画的时候喜欢用“厚涂法”把颜料直接挤在画布上,以至于画上还留存着他刮涂颜料的痕迹。这种方法让描绘对象的颜色有点儿“失真”,毕竟真实的牛不会这么黄,青草也不会这么绿。但凡·高并不在乎这些,他凭借着对色彩的理解表现自己独特的审美品位,使其画作充满“表现力”,而这种用色大胆的风格被称为“表现主义”。

表现主义发展到一定程度,画里的颜色甚至可以和真实事物的色彩完全不同,比如德国画家马尔克画的“三色牛”。

你找到画中的黄牛、红牛和“藏起来”的绿牛了吗?虽说世上并不存在绿色的牛,但这和艺术创造并不矛盾,画面的左下角甚至还有蓝色的土地呢!为了追求美的极致,完全可以画得和真实的色彩不一样呀!马尔克的审美观也是表现主义的审美观,他被認为是德国表现主义的创始人。

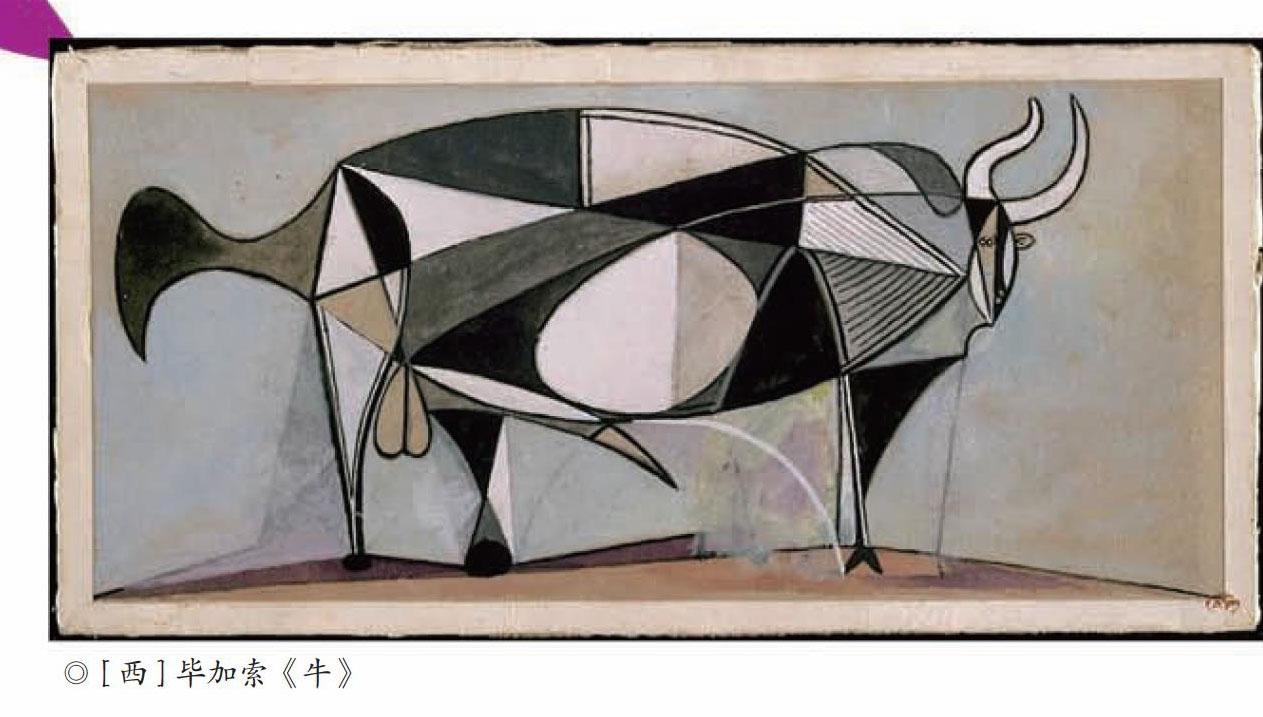

马尔克画的牛虽然颜色很夸张,但我们还是能看出来牛的形体。西班牙画家毕加索更大胆地进行创作,他画的牛连模样都快认不出来了。这头牛由各种各样的几何面构成,不同的面有不同的色彩。毕加索用一种新奇的方式把线条、面和色彩三种绘画元素结合在一起,画出来的作品既特别又有趣。

像毕加索一样的现代艺术家已经厌倦了用一成不变的方式创作。从凡·高到马尔克,再到毕加索……画家们越来越敢于突破真实世界的束缚,大胆地表达自己对艺术的理解。可以说,现代艺术正是一个从“画得像”变得“画得不像”的过程。而一位名叫利希滕斯坦的当代艺术家,用六幅画演示了艺术的“发展史”。

《牛的侧写》中的第一头牛运用了经典的速写画法,当画里诸多的细节被省略后,它变成了第二幅画里简化的牛。接下来牛的形体变成涂着各种色彩的几何形体,刚开始我们还能看出牛的样子。但是慢慢地,牛的眼睛不见了,尾巴和四肢也不见了,直到牛完全消失了。这个过程就是从“具象”走向“抽象”的历程,而最后那幅只剩下色块和线条的画,就是大家常常听说的“抽象画”。抽象画里没有现实生活中的事物,只保留了最基本的绘画元素:线、面与色彩,是创作者心中对事物的理解和表现。

东方韵味

如果说西方画家把牛画得越来越不像牛,那么中国画家便在借鉴西方技法的同时,保留了东方的审美趣味。

丰子恺的画给人带来的温暖与闲适,正是通过独特的线条与色彩风格表达出来的。与凡·高追求高饱和度的视觉效果不同,丰子恺作品中的配色往往很柔和。他用的线条还有点儿懒洋洋的感觉,大家看画里这头笨笨的牛,是不是感觉和其他艺术家的画风不一样呢?

另一位画家吴冠中的风格更具有突破性。吴冠中曾在法国高等美术学院留学,这促使他尝试将传统国画与抽象画进行融合。《双牛图》中的两头牛和它们头顶的柳树是极具“概括力”的传统国画画法,而散布在画面上的彩色墨点采撷自西方画家的创意。东方的水墨画与西方的抽象艺术就这样魔术般地交织在了一起,没有一丝违和感。吴冠中的艺术风格告诉我们一个简单而朴素的道理——美是相通的,是没有国界的。

欣赏了这么多不同风格的牛,哪种风格更能打动你呢?我想每个人心中都有自己的答案。当然,这个答案或许不是唯一的,但这又有什么关系?审美的界限从来都是无形的,“目无全牛”何尝不是一种新的境界。

“面”的力道