城市交通意象探微

2021-08-03王永清

王永清

(厦门市交通研究中心 福建厦门 361000)

0 引言

美国哲学家詹明信说:“所谓疏离的城市就是当人处于诺大的空间中无法在脑海里将自己定位,无法将自己在城市整体中的位置标示出来,从而不知自己身在何处而迷失自我。”由此,引发出城市的可意象性。美国建筑师和城市规划师凯文·林奇[1]将城市意象定义为公众对一个特定的城市形成的一个或一系列意象,每一个意象都代表一大批城市居民。他将城市意象分为5种元素:道路、边界、区域、节点和标志物。道路是观察者们或频繁、或偶然、或有潜在可能沿之运动的轨迹,可以是街道、步道、运输线、河道或铁路。边界是一种线性元素,它并不像道路一样被观察者们使用或关注,而是两个片段之间的界线,是连续体上的线性裂纹,如海滨、铁路道口、城市发展的边缘、墙体等。区域是城市中等尺度或大尺度的组成单元。节点就是标识点,是城市中观察者抵达或出发的聚焦点。标志物是另一类型的参照点,通常是一些简单的实物,包括建筑、标识牌、商店等。事实上,上述元素类型都不是孤立存在,它们都是相互关联、相互依存的:区域由节点组成、由边界限定范围,通过道路在其中穿行,并四处散布一些标志物,各元素之间有规律地互相重叠穿插。即使是同一客观事物处于不同的观察环境中,其意象类型也会发生转变。如对于正在行驶的司机来说,快速路是道路,但对于外界行人则是边界;一个中等规模的城市,其中心区可能是一个区域,而对于整个大都市地区来说,它只不过是一个节点。

在城市意象五元素中,道路和节点直接隶属于城市交通的范畴,而边界有可能由道路、铁路等交通元素组成,区域有可能由上述交通元素围合而成,标志物也有可能是城市中的某一关键节点。这足以说明城市交通意象对城市意象的重要性。可以说,城市交通意象是城市意象的一个重要组成部分,城市交通的可意象性也是一定程度上城市的可意象性。

目前从城市规划角度研究城市意象的文章较多,也有一些文章从某一交通视角出发研究城市意象[2-3],但从交通全要素方面探讨交通意象的文章却不多。

1 城市交通意象现存问题

(1)路网布局无特色,惯用格网式,人为制造迷失空间。

现代城市规划在设计路网格局时,为提高道路使用效率,便于进行交通组织,惯于采用格网式路网,这种规整的路网布局的最大特点,是道路走向大致相同,使之人为降低道路的识别性,容易使道路使用者产生迷失感。

(2)道路规划与周围环境及道路功能协调不足。

道路规划方面,规划师们偏于采用平而直的马路,这种置周围环境于不顾的道路做法,不但不能取得融洽的设计效果,在地形地物较为复杂的地区,还会大大增加土方工程量,造成建设资金的浪费。

(3)道路设计过于强调采用标准模块,个性不够鲜明。

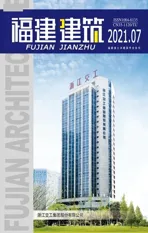

目前,全国均在进行积极建设,为提高工作效率,各地纷纷出台了有关道路设计的一系列规定。如厦门市快速路统一采用10车道60 m宽四块板的标准断面,主干路统一采用6车道43 m宽两块板的标准断面,次干路和支路分别采用30 m、22 m宽一块板断面,厦门市主次支城市道路横断面图如图1所示。这种批量生产的模块式做法虽然简化了审批流程,但却也同时造成道路与道路之间共性过剩、个性不足。

图1 厦门市主次支城市道路横断面图

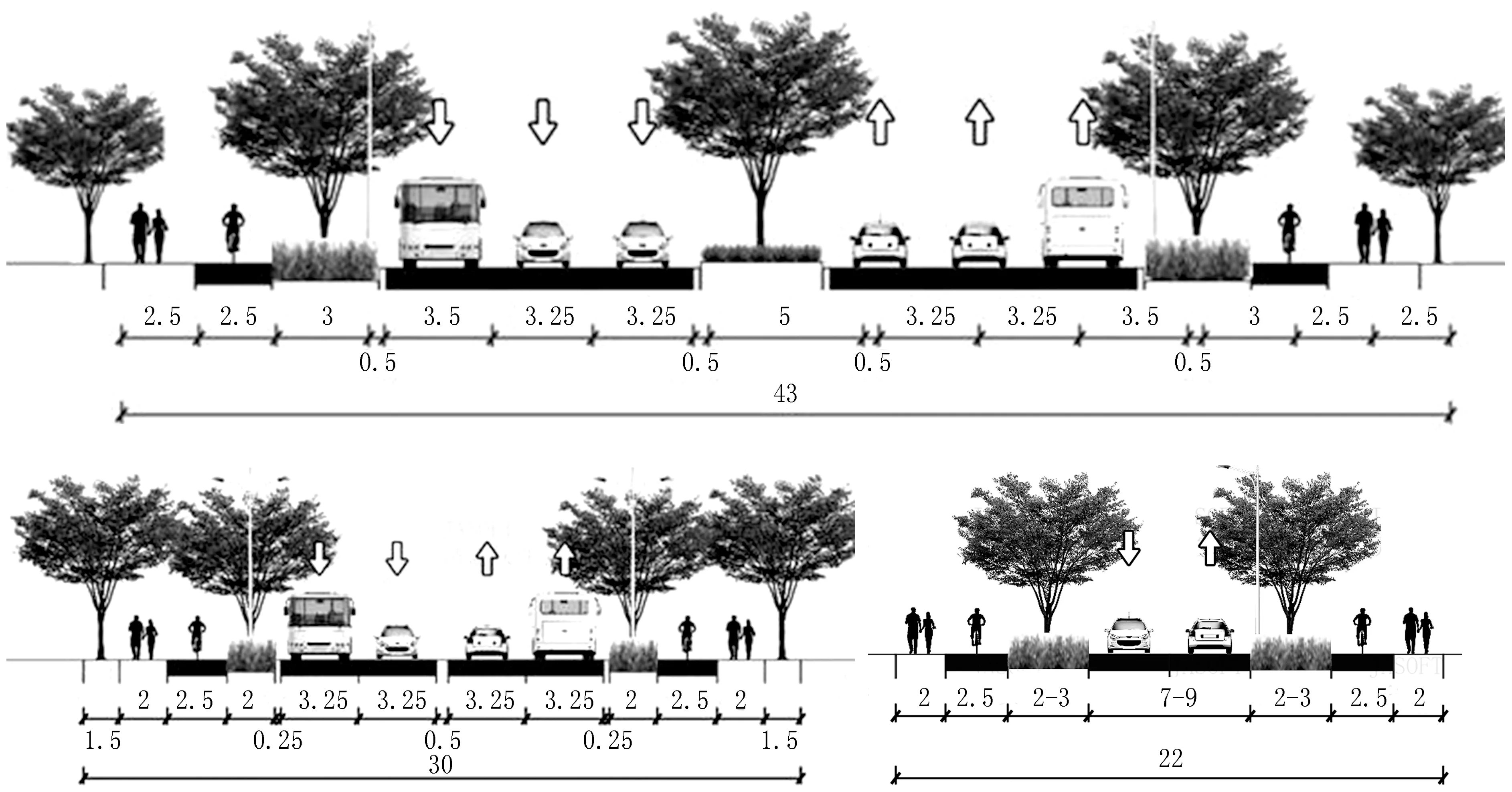

(4)道路与路侧建筑空间衔接不当,随处可见破碎空间。

图2展示了街区的布局模式对道路方向感的影响,在传统城市形态中,城市街区决定交通并创造了方向感,而在现代城市中,建筑高度越来越高,要求建筑间距越来越大,加之破碎和混乱的建筑结构使道路丧失了方向感[4],容易形成迷失空间。近年来,各地大力推行城市街道设计导则的做法,在一定程度上,也许正是为了弥补此类现代城市破碎空间,增强城市道路的可意象性。

(a)传统城市形态 (b)现代城市形态

2 城市交通意象的强化

根据城市交通的组成成分,城市交通意象可从两个方面进行强化:一是道路客体,如道路与道路之间的关系、道路及其附着物的属性;二是行驶于道路上的交通参与主体,如行人、车辆等的属性。文章将交通意象要素划分为2大类、5中类、14小类:

(1)2大类分别为道路客体、交通主体;

(2)5中类分别为路网形态、道路属性、道路附着物属性、客运主体、货运主体;

(3)14小类中,路网形态分为格网式、放射式、自由式、混合式4类,道路属性分为道路线形、道路断面2类,道路附着物属性分为路内家具、路侧景观、路侧建筑3类,客运主体分为公交专用道、自行车道、客车流量大小3类,货运主体分为货车构成、货车流量大小2类。

城市交通意象要素构成如图3所示。

图3 城市交通意象要素构成图

2.1 道路客体的可意象性

道路客体可分为宏观和微观两个层面。宏观层面意指城市或某一片区的路网形态;微观层面意指某一条道路及其上附着物的属性,道路属性指道路长度、宽度、断面形式、绿化宽度等几何特性,附着物属性指路灯形式、植被种类、两侧建筑物的风格、体量等非几何特征。

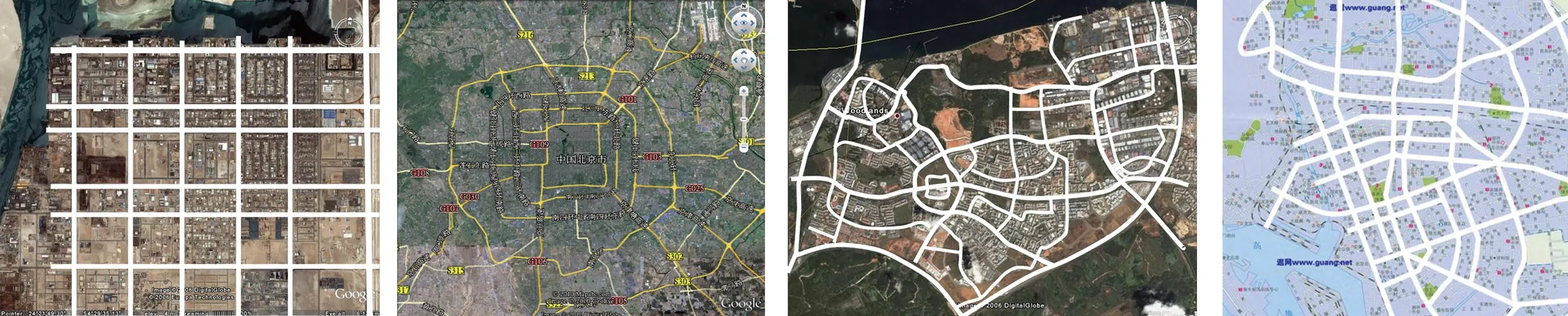

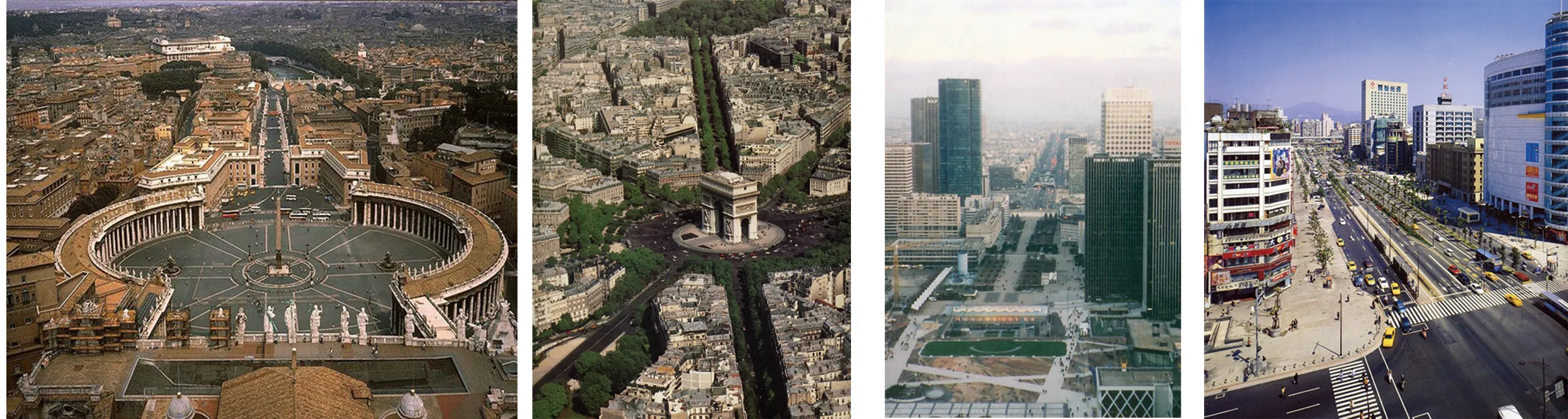

常见路网形态有方格网式、环形放射式、自由式和混合式。在意象性方面,由于方格网和环形放射式路网过于规整,形态上具有较高的对称性和相似性,而容易使行驶其中的道路使用者迷失方向,因此,其可意象性不如自由式和混合式,不同路网形态意象性对比如图4所示。

宏观层面道路意象虽然重要,但对于生活在城市中的道路使用者来说,道路客体微观层面的可意象性更为关键。道路的几何特性及道路附属物的非几何特性,应该随道路区位、道路性质、道路功能的不同而有所区分。

道路的可意象性主要体现在道路形态上。对于郊区道路和公路而言,由于道路畅通无阻,加之街景的贫乏,平坦而顺直的道路容易让人过目即忘,甚至使驾驶员产生视觉疲劳。而线形多变、纵坡起伏、断面丰富的道路则更容易给人留下深刻的印象,如图5所示。

(a)迪拜新区方格网式 (b)北京环形放射式 (c)新加坡自由式 (d)高雄混合式

(a)贫乏的道路形态 (b)生动的道路形态

断面形式方面,虽然各地关于统一道路断面的规定有利于标准化生产、提高作业效率,但大范围内所有道路均采用标准断面会让使用者产生千城一面的感觉。规划师应根据区域特色,有重点地调整道路断面,力争在统一中体现特色。如厦门环岛路滨海而建,优美的海岸线赋予这条路以优美的线形。为满足不同使用者的需求,规划对常规断面形式进行了优化调整,在辅道外侧设置了4 m~5 m宽的的彩色自行车道,在路侧绿化与滨海沙滩之间设置2.5 m宽的人行木栈道。这种人性化的设计理念增加了这条道路的吸引力,也使之成为著名的休闲旅游景点。

道路附着物的可意象性主要体现在路侧景观和建筑物的布局及风格体量上。路侧景观的意象性较易理解,设计在打造美好行驶环境的同时,避免一成不变。路侧建筑物的布局及体量直接影响着道路空间形态的塑造。城市设计传统理论告诉我们,风格、体量统一的路侧建筑,更有利于形成连续的视觉联系,有利于创造强烈的空间联系感。现代城市规划往往忽视了路侧建筑整体形态的统一,而过于重视单体建筑的表现力,加之大马路、宽马路的频频使用,最终使建筑与道路空间尺度失衡,使道路空间形态受到严重的破坏,建筑物布局及体量对道路空间形态塑造的影响,如图6所示。因此,在城市规划的道路规划阶段,即有必要引入城市设计的理念,对道路与路侧建筑相互之间的空间影响进行分析界定,以便于形成具有高意象性的公共空间。俄罗斯规划师认为,遵循“黄金比例”原则的街道设计,更易创造围合的街道空间,即建筑高度等于街道的宽度,街道长度则10倍于此。从这个原则出发,过长、过宽的街道都不利于街道空间的营造。以厦门市中山路步行街为例,街道宽度在15 m~16 m,两侧分布闽南风格骑楼建筑,建筑层高多为5~6层,高度约15 m~18 m,由于其直通滨海,因此,街道长度可适当延长,达到650 m。

(a)传统紧凑的道路空间 (b)现代松散的道路空间

2.2 交通主体的可意象性

交通主体可分为客运交通和货运交通两大类,其中,客运交通又包括行人、自行车等非机动交通和公交、小汽车等机动交通。

对于客运通道,机动车流量的大小、公交车线路设置方式、行人及自行车密集程度均可作为识别标记,如公交专用道的设置,使道路具有明显的可识别性,如城市内部商业区由于具有明显高出其他地区的人流密度,而具有较高的可意象性。可意象性较高的客运通道示例,如图7所示。

(a)公交专用道 (b)高密度人流

货运通道由于使用主体与其他城市道路具有明显差异,而具有较高的可意象性。如厦门岛内连接东渡港区的两条主要货运通道东渡路和湖里大道,其上货车及集装箱交通量明显高出其他道路(约占断面总流量的50%以上),而很容易被使用者识别。

3 实施机制

城市交通意象的强化涉及城市规划、建设、管理的方方面面,有些举措如道路绿化等附属物的意象强化,因涉及面较小而相对容易实现。有些举措如对城市道路断面的调整需要突破既有的行业运行规则,较难实施。有些举措如对路网形态的调整,只有在新区才有实现的条件。一言概之,城市交通意象的强化不但需要城市管理者、城市规划师、道路工程师甚至建筑设计师的全链条合作和努力,更需要政府在规划管理政策上的勇于突破。

建成区可以道路改造为契机,由行业主管部门牵头开展设计专项,明确提升方案,由道路原代建单位实施。

旧城成片更新地区可由区政府、街道办或居委会牵头组织实施。

新开发区由规划主管部门或各片区指挥部牵头,统筹前期规划方案,并交由市土地开发公司负责成片集中实施[5]。