天山夏特河流域晚第四纪冰川沉积序列与地貌演化

2021-08-03刘瑞连赵井东殷秀峰

刘瑞连, 赵井东, 殷秀峰

(1.中国科学院 西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃兰州 730000;2.中国科学院大学,北京 100049)

0 引言

山地冰川对气候变化(温度/降水)响应灵敏,享有“大陆温度计”之美誉[1]。冰川对气候变化的响应直接影响到冰川地貌的形成过程、冰碛物的搬运沉积和高寒地区的景观演变,在地球上,大量丰富且形态独特的冰川侵蚀与沉积地形保存在现代及古冰川作用区[2-6]。这些地形包含着丰富的古气候变化信息,对它们进行研究可获得冰冻圈演化重建与模拟不可或缺的基本信息。随着科学技术的发展,可靠年代学框架的建立已成为古冰川研究的重要内容之一,同时也是古气候环境重建的基础。随着多种可对冰川地形进行直接定年的测年技术,如光释光法(optically stimulated luminescence,OSL)、原地宇宙成因核素法(terrestrialinsitucosmogenic nuclides,TCN)、电子自旋共振法(electron spin resonance,ESR)等测年方法的发展与应用,促进了第四纪冰川可靠年代学框架的建立,这使人们对第四纪冰川时空演化有了更深刻的理解[4-8]。

天山是中亚地区最大,也是构造最活跃的山系,整个山系大致呈东西走向,由多条近似平行的次一级山脉及介于其间的山间盆地组成。它西起吉尔吉斯斯坦西部边界,向东延伸至接近中蒙边境处,全长2 500 km,其中1 700 km横亘于新疆维吾尔自治区,将新疆分为南疆与北疆。天山有多座海拔超过5 000 m山峰,其中托木尔峰是其最高峰,海拔7 435 m[5]。在第四纪期间,因山体抬升与全球性冰期与间冰期气候的耦合,依托高大山体发育的冰川均发生了数次规模较大的进退,丰富且形态独特的冰蚀与冰碛地形及相应的冰水沉积地形保存在山谷、山间盆地与山麓带。在过去20年间,中外学者对天山东、中、西段不同流域或区域的第四纪冰川进行了广泛研究,应用ESR[9-15]、OSL[15-18]与TCN[19-28]等测年技术涌现出许多新的研究成果。这些研究工作使得天山地区第四纪冰川时空演化规律渐趋明晰,也为中亚地区古气候环境重建提供了新的重要的基础信息。

夏特河与托木尔—汗腾格里峰的东南坡的木扎尔特河南北呼应,故又称为北木扎尔特河。流域内保存有较为完整的古冰川沉积序列、发育较好的“U”形谷和成群的冰斗等冰川地形,这些地形均包含着重要的古气候环境信息,因缺乏数值年龄的约束,使人们对该流域的第四纪冰川进退历史及地貌演化的认知仍停留在相对年龄划分层面上,该情况也不利于本区古气候环境的重建。在本研究中,采用遥感技术、实地考察、OSL测年相结合的方式来重建研究区的第四纪冰川演化史,旨在对夏特河流域晚第四纪冰川波动与古气候环境变化提供新的认知。此外,有些研究表明,晚第四纪季风环流控制下的青藏高原及周边山地的冰川演化与全球冰量变化呈现出异步性,如末次冰盛期和早全新世等。受中纬度西风环流控制的天山地区晚第四纪冰川的演化规律如何呢?本研究可为此科学问题的解决提供一些参考。

1 研究区概况

夏特河全长约60 km,流域面积约1 228 km2[29],是特克斯河的一级支流,伊犁河的二级支流,水流最终注入哈萨克斯坦境内的巴尔喀什湖。在气候上,天山主要受中纬度西风环流的控制及局部大气环流的影响,冬季强大的西伯利亚冷高压对天山地区施加了较大的影响。伊犁盆地属温带大陆性半干旱气候,年平均气温2.6~10.4℃,年平均降水量257~512 mm[30]。由气象观测资料可知,该区域的山区气候寒冷,属于半湿润气候,伊犁盆地现代冰川平衡线高度处(equilibrium-line altitude,ELA)年平均降水量在800~1 000 mm,年平均气温约9.7℃[29]。这些数据与南坡台兰河流域[31]和阿特奥依纳克河流域[12]ELA处的观测资料相接近。

流域内山脊线的海拔为3 000~5 000 m,有5座海拔超过5 000 m的山峰,现代冰川的ELA为3 800~3 900 m。较大的冰川作用正差加之来自大西洋和北冰洋的含水气流带来的较为丰富的降水使得该流域的冰川较为发育。河源区共发育了包括悬冰川、冰斗冰川、单一山谷冰川和复式山谷冰川在内的113条现代冰川,总面积207.46 km2,冰量17.77 km3[29]。流域内最大冰川为阿尔恰勒特尔冰川(冰川编号:5X046K-33),长约13.8 km,面积48.60 km2,冰量7.7274 km3。阿尔恰勒特尔冰川是复式山谷冰川,从海拔约3 960 m的ELA下伸至海拔2 720 m处,垂直高差超过了1 200 m。

2 冰川地貌

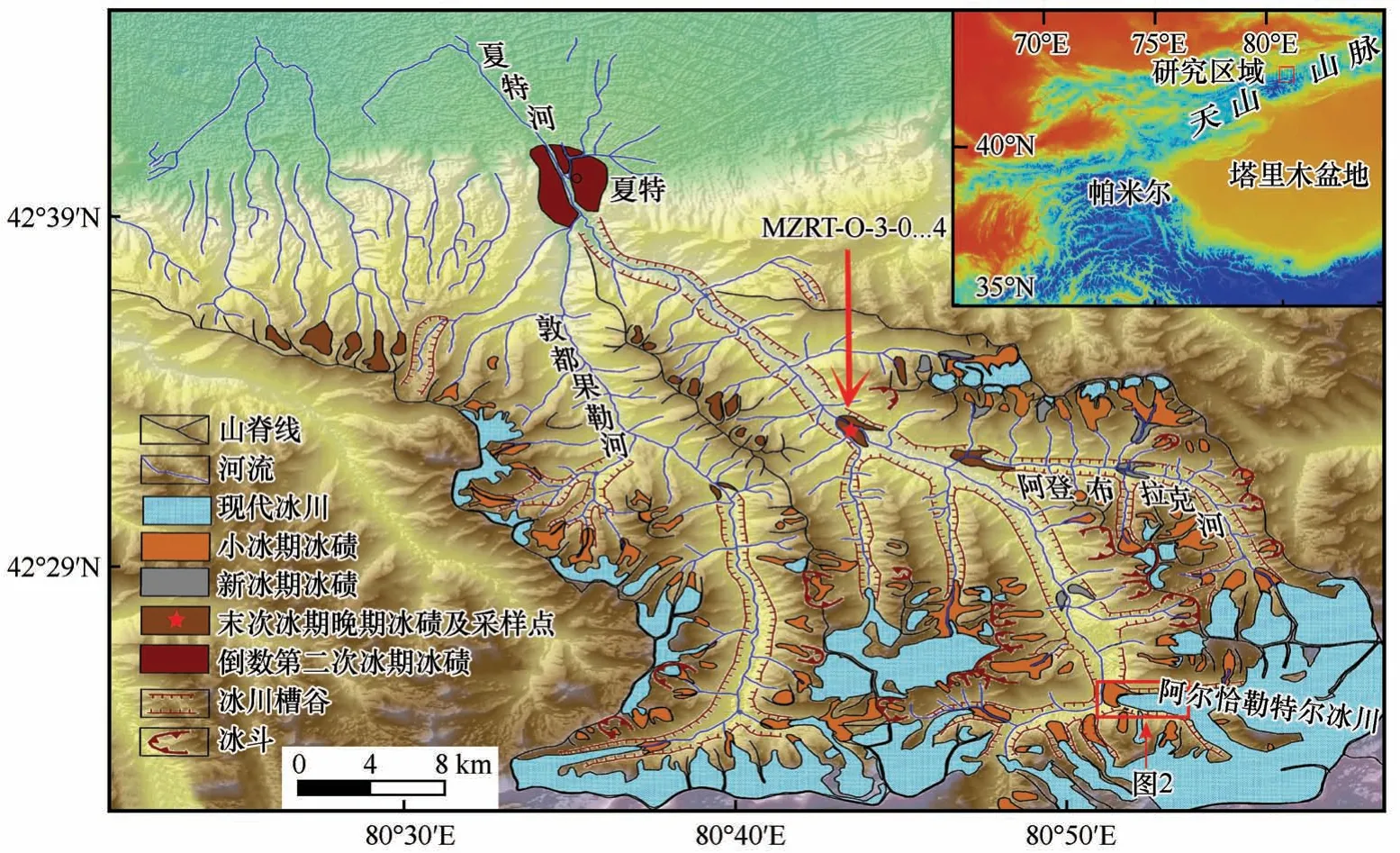

夏特河流域四套保存较好的冰川沉积以及发育较好的“U”形谷和成群的冰斗共同记录了该流域晚第四纪以来的古冰川演化史(图1)。

2.1 冰川侵蚀地貌

“U”形谷是夏特河流域最明显的冰蚀地貌。从阿尔恰勒特尔冰川末端延伸到海拔约1 945 m的河口就是一个发育较好的冰川槽谷,全长约38 km。在主槽谷两侧还有数量众多与其呈不同角度相交汇的悬谷。冰川地貌组合表明,在过去某次冰川作用期,该流域曾被规模宏大的复式山谷冰川所占据。冰斗是另一个形态显著的冰蚀地貌,大多数沿着山脊两侧分布,不同期次的冰斗分布从海拔4 100 m降至3 000 m。

2.2 冰川沉积序列

在全球变暖背景下,夏特河流域的现代冰川正经历着以退缩为主要特征的变化,强烈的消融已在冰川末端和两侧留下了新鲜的冰川退缩印记。对照航拍照片、地形图和卫星遥感影像可以得知1963—2012年阿尔恰勒特尔冰川后退了约700 m(图2)。在冰川退缩新鲜痕迹的外围,距冰川末端不同远近的河谷至河口段共保存有四套胶结风化程度不同的冰碛。

第一套冰碛分布在阿尔恰勒特尔冰川末端以外0.7~2.2 km范围内,由形态较为完整的三列终侧碛垄组成(图2)。最内一列距阿尔恰勒特尔冰川末端约1.2 km,宽60~150 m,高5~10 m。中间一列与最外列贴的很近,最外列的一部分被其覆盖。规模最大的为最外列终侧碛垄,宽200~300 m,高20~30 m。这些特征显示该套冰碛与东天山乌鲁木齐河源的三列形态完整的小冰期LIA(Little Ice Age)冰碛地形相似[5-6,32]。虽然最外列终侧碛垄的部分冰碛物已显示出初步风化之迹象,但这套冰碛尚无土壤发育。与在沉积序列上处于同期的乌鲁木齐河源区[5-6,11]、博格达峰地区[15]、哈尔里克山地区[25]冰碛地形不同的是,这套冰碛上已生长有零星的灌木和胸径较小的针叶树,这可能与伊犁河谷较为优越的生态环境关系密切。

图2 阿尔恰勒特尔冰川末端以外现代及LIA冰川地貌Fig.2 Modern and LIA glacial landforms beyond the terminus of the Arqialeter Glacier

第二套冰碛主体由距阿尔恰勒特尔冰川末端约8 km,分布在海拔约2 550 m处的一高大终碛垄组成(图1)。该冰碛垄宽约400~700 m,拔河高度30~50 m。冰碛物已有一定程度的风化,冰碛垄上散布着直径3~5 m的花岗岩漂砾。覆盖在垄上的土壤层呈棕黑色,茂盛且胸径粗大的针叶树生长其上。

第三套冰碛由数列凸向西北方向的弧形终碛垄组成,在河谷中延伸约2 km。在出露的天然及人工剖面中未发现推碛垄特征或冰碛层的挤压构造,表明这些冰碛垄为冰退型冰碛垄。这套冰碛拔河20~40 m,其上发育有较好的土壤层和植被。与第二套冰碛垄表面散布的漂砾相比,这套冰碛表面的漂砾要小一些,直径仅为0.5~1 m且已呈球状风化。与这套冰碛相对应的沉积地形还见于夏特河的两条较大支流,敦都果勒河的河谷中以及阿登布拉克河汇入主河谷的汇合口处(图1)。

图1 夏特河流域地貌图Fig.1 Geomorphological map of the Xiate River valley

以冰水沉积为主的第四套沉积分布在夏特河河口处。现代河流从这套沉积中穿行而过,沿河可见数米至15~20 m的剖面。从剖面中可见沉积物具有一定分选性,主要为直径10~20 cm且磨圆度较好的砾石组成,在其底部不时可见分选性与磨圆度较差,呈次棱角状的冰碛层。这套沉积表面土层较厚,鲜见有直径超过1 m的漂砾。因海拔较低,渐趋与伊犁盆地半干旱气候[30]相一致,表面生长有稀疏的灌木和牧草。河口向上至第三套冰碛之间宽大的槽谷等共同表明该套沉积形成于一次更老的冰川作用。

因这四套冰川沉积物的源区岩性变化不大使得它们的沉积物岩性相似,包括花岗岩、片麻岩、大理岩和砂岩碎屑,其中大理岩的含量随山谷距离的增加而减少。

3 研究方法及结果

基于野外考察及OSL测年样品的采集规范,在第三套冰碛自然出露或人工开挖剖面中找到厚层的冰水砂夹层,剥除表面已经曝光的部分,用锤头将金属管打进剖面采集样品。共计采集5个OSL样品(图3)。密闭金属管两端后带回中国科学院青海盐湖研究所的OSL年代学实验室完成样品的预处理与测定分析。

图3 第三套冰碛垄中冰水砂透镜体及OSL年龄Fig.3 Well-exposed glacial sediment sections of the third moraine complex and OSL ages

在实验室安全红光下将样品分为两部分。金属管两端2~3 cm的样品掏出后用于含水量与放射性元素含量等的测定以备用年剂量率的推算;中间部分经化学处理后筛取粒径38~63μm组分,然后根据文献[15,18,33-35]描述的流程进行处理。用35%的H2SiF6蚀刻所选样品2周,以蚀去石英颗粒的表层及溶蚀样品中的长石,随后用10%的HCl清洗去除颗粒表面沉淀的氟化物。处理后的样品用红外释光(infrared stimulated luminescence,IRSL)进行检测,对于有明显红外释光信号残存的样品使用H2SiF6进行再处理,以避免年龄被低估[36]。最终获得的样品颗粒用硅油将其粘在直径10 mm的不锈钢圆盘中心以备等效剂量测定之用。样品所在环境中的U和Th的浓度及K的百分含量在北京原子能研究院应用中子活化法测得。

应用Murray等[37]于2000年改进的单片再生剂量测定技术(single aliquot regenerative dose,SAR),在RisøTL/OSL-DA-20释光仪上进行了样品等效剂量的测定[图4(a)]。基于先前冰碛/冰水沉积研究中的预热坪试验的成功经验[15,18,33-35],本研究在进行SAR测量时也将预热温度选定为260℃,持续10 s。使用波长为(470±20)nm的蓝光在130℃下持续激发40 s。OSL信号使用9235QA光电倍增管通过7.5 mm厚的Hoya U-340检测滤波器探测得到。

图4 样品MZRT-O-3-0单片再生剂量生长曲线(a)及样品的OSL信号衰减曲线(b)Fig.4 Growth curve of single-aliquot regenerativedose for sample MZRT-O-3-0(a),and OSL decay curves of the sample(b)

图4(b)展示了样品MZRT-O-3-0在自然剂量(N)、检测剂量(TD=36.7 Gy)以及再生剂量为0 Gy和100 Gy条件下的OSL信号衰减曲线。曲线显示,OSL信号在蓝光激发的第1秒内衰减很快,这表明OSL信号主要由快组分组成。对于大多数测片,剂量恢复多在10%的可接受范围内[38-39],表明夏特河流域的冰水沉积样品可使用SAR测量的相关参数进行测定。对于部分测片,0 Gy再生剂量的衰减曲线上显示出一个较小的热转移信号。先前的研究认为该现象是由于冰川沉积物搬运距离较近,样品敏感性较低所致[40]。热转移信号影响利用0 Gy(L0/T0)循环比对自然剂量(LN/TN)循环比的校正。本研究中绝大多数测片的(L0/T0)/(LN/TN)比值低于被舍弃的判别标准[38,41-42],即对样品的绝大多数测片而言,热转移信号对De的影响均在可以接受的范围内。

De采取SAR测试技术与标准生长曲线(standardized growth curve,SGC)相 结 合 的 方 法 测得[43-45]。对于每个样品,准备了25~30个测片。应用SAR测试技术测定其中的6个,基于SAR的测定数据建立SGC。16~18个测片在SAR测定相同的流程下利用已建立的SGC测定LN/TN值进而获得SGCDes。本研究表明,使用SGC获得的De和SAR测试技术测得的De基本一致。剔除异常值外,样品最终的De值取SAR-Des和SGC-Des的平均值。

年剂量率(D)是由测得的U与Th元素浓度和K元素的百分含量、样品的含水量以及根据样品的地理位置(纬度、经度和海拔)和埋藏深度推算出的宇宙射线贡献率[46]一并计算获得。OSL年龄使用以下公式计算。

式中:De为样品的等效剂量;D为年剂量率。

采样地点、测年结果及相关参数见表1。

表1 OSL年代测定结果及其相关参数Table 1 OSL dating results and the correlated parameters

4 讨论

4.1 冰水沉积物里石英颗粒中OSL测年信号归零

OSL测年的一个重要前提是被测矿物中的测年信号在最后一次形成或沉积过程中归零。对于冰川沉积物,已有的研究表明冰水沉积的OSL测年信号比冰碛更容易归零[47-49],夹在冰碛层中的砂质透镜体(冰水沉积)比冰碛更适合应用OSL测年技术进行定年[15,18,50],在一些研究区,冰碛中的OSL测年信号也可被阳光晒退而获得可靠的测定结果[33]。频率直方图常被用于沉积物信号归零与否或程度的判别,通常,信号完全归零沉积物的频率直方图窄且符合正态分布,而信号部分或没有归零沉积物的频率直方图分布较宽且形状异常[51-52]。在本研究中,样品的De频率直方图具有窄且几乎对称的形状(图5),这表明采自第三套冰碛夹层中的冰水沉积物测年信号已归零,满足测年的前提要求且是可信的。

图5 样品MZRT-O-3-0的D e值直方分布图Fig.5 D es histogram of the sample MZRT-O-3-0

4.2 夏特河流域晚第四纪冰川作用及地貌演化

夏特河流域的冰川地貌为了解本区的古气候环境变化提供了契机,依据地貌地层学原理及相邻流域的冰川地貌及沉积序列可初步获得夏特河流域晚第四纪冰川作用及地貌演化。年代学框架的建立是约束夏特河流域冰川进退和地貌演化的第一步。此外,基于海洋氧同位素记录划分的奇偶阶段与全球性冰期间冰期旋回具有较好的对应关系,故可结合海洋氧同位素阶段(marine oxygen isotope stage,MIS)与测定的绝对数值年代来探讨本区的第四纪冰川演化史。

第一套与第二套冰川沉积与天山其他流域的已有研究结果展示了全新世较为一致冰川波动及其演化模式[5-6,11-15,18,21-28,32]。由三列新鲜终侧碛垄组成的第一套冰川沉积地形与已获得地衣[32]、CRN10Be[26]与AMS14C[53]等多种测年结果的乌鲁木齐河源现代冰碛外围新鲜的三列终侧碛垄组成的小冰期地形在诸多特征上具有一致性,据此推测该套冰碛沉积于LIA(主要指16世纪以来寒冷气候导致的冰进)。距阿尔恰勒特尔冰川末端约8 km,与南木扎尔特河流域第二套同由一列高大终碛垄组成的吐盖别里齐终碛垄形似[13],结合第三套冰碛的OSL测年结果,将其形成时间定为新冰期(距今3~4 ka期间的冰进)是合理的。

采自第三套冰碛垄夹层中的5个冰水砂透镜体样品的OSL年龄为(13.3±0.8)~(20.1±1.3)ka。该测年结果与本流域的冰川沉积序列、冰碛物的风化胶结程度及接触关系等相一致。OSL年龄及这套冰碛的相关特征共同表明,该冰碛形成于末次冰期晚期,这些弧状冰碛垄的形成时间从末次冰期最盛期(Last Glacial Maximum,LGM)持续到末次冰消期,可与MIS 2相对应(图6)。LGM时,该流域的古冰川为树枝状的复合型山谷冰川,从阿尔恰勒特尔冰川末端算起,古冰川沿山谷延伸了约21 km。

图6 夏特河流域冰川演化(a)与台兰河流域[14](b)、木扎尔特河流域[13](c)、阿特奥依纳克河流域[12](d)、MIS(e)、古里雅冰芯δ18O记录[54](f)以及全球57条海洋δ18O记录[55](g)对比Fig.6 A comparison of Quaternary glacial chronology in Xiate River valley(a)with Tailan River valley[14](b),Muzart River valley[13](c),Ateaoyinake River valley[12](d),marine oxygen isotope stage(MIS)(e),δ18Orecord of the Guliya ice core[54](f),andδ18O record of the 57 globally distributed benthic sediments[55](g)

分布在夏特河河口的第四套以冰水沉积为主的冰川沉积以及河口至第三套冰碛间发育较好的“U”形谷表明,该流域至少还存在一次规模更大的冰川作用。在托木尔—汗腾格里峰南坡阿特奥依纳克河流域山麓带的第五套冰川沉积[12],木扎特河流域山麓带的克孜布拉克冰期[13]、台兰河流域山麓带的台兰冰期[14]等共同指示,整个托木尔—汗腾格里峰地区,现存的MIS 6冰川作用遗迹是最大,其时古冰川为壮观的山麓冰川。据此,将第四套冰川沉积形成时间对应于MIS 6是可以接受的(图6)。基于天山东、中、西段新近的研究成果与中国西部(105°E以西)第四纪冰川演化的相关资料[5-6,56]也可得出,整个天山的古冰川变化与中国西部地区基本一致,在倒数第二次冰川作用之后以渐趋缩小的模式演化。

5 结论

应用OSL测年技术对夏特河流域第三套冰碛中的砂质透镜体(冰水沉积)进行定年,测年结果符合该流域的冰川沉积序列与冰川沉积特征,与地质背景和野外调查结果相一致。结合托木尔—汗腾格里峰南坡与东南坡的阿特奥依纳克河流域、台兰河流域和木扎尔特河流域的第四纪冰川演化序列以及整个天山地区的新近研究成果可得出:第一套和第二套冰川沉积形成于全新世期间的冰川波动,可分别对应于16世纪以来冷期导致冰川前进的LIA与距今3~4 ka冷期导致冰川前进的新冰期;第三套冰碛的OSL测年结果表明它沉积于LGM及其后的末次冰消期,时间上可对应于MIS 2;河口处以冰水沉积为主的第四套冰川沉积及发育完好的“U”形谷形成时间可对应于MIS 6的倒数第二次冰期。夏特河流域晚第四纪冰川地貌及其演化与天山其他流域相一致,古冰川自MIS 6冰川作用后呈现出渐趋缩小的模式。

谨以此文,纪念李吉均先生!

致谢:中国科学院青海盐湖研究所赖忠平研究员和王懿萱博士在OSL样品测试分析中提供了支持与帮助,2012年野外考察得到了夏特河流域及景区管理部门的支持,在此一并表示感谢。