家庭收入期望差距与风险金融市场参与行为

2021-08-02王垒张翠芳康旺霖

王垒 张翠芳 康旺霖

关键词:风险金融市场参与;家庭收入期望差距;前景理论;风险态度

摘 要:以收入预期为切入点,使用中国家庭金融调查的数据,基于前景理论实证分析了家庭收入期望差距对其风险金融市场参与行为的影响。研究表明,家庭收入期望顺差会促进其风险金融市场参与行为,且家庭收入社会期望顺差的正向作用大于历史期望顺差;家庭收入历史期望落差也正向影响了风险金融市场参与,但社会期望落差影响不显著;当期家庭收入期望顺差影响其风险投资的边际效应要高于家庭收入期望落差。长期来看,家庭收入历史期望顺差的促进作用增强,而家庭收入社会期望顺差的正向影响减弱。家庭收入期望差距的促进效果主要表现在高收入、东部地区的家庭群体,财产性收入的影响强于劳动性收入。机制分析发现家庭收入期望顺差通过改变家庭的风险偏好和金融知识水平来促进风险投资,而家庭收入历史期望落差仅能提升金融知识。

中图分类号:G11;D19文献标志码:A文章编号:1001-2435(2021)04-0137-13

Household Income Expectation Gap and Risk Financial Market Participation Behavior: The Micro-Evidence from CHFS

WANG Lei1,2, ZHANG Cui-fang1, KANG Wang-lin3(1. School of Economics, Ocean University of China, Qingdao Shandong 266100, China; 2. Institute of Marine Development of Ocean University of China, Qingdao Shandong 266100, China; 3. School of Economics and Management, Shandong University of Science and Technology, Qingdao Shandong 266590, China)

Key words: risk financial market participation; household income expectation gap; prospect theory; risk attitude

Abstract: Based on the prospect theory, we take income expectation as an access point, and analyze the influence of the household income expectation gap on the behavior of taking part in the risk financial market, using data from the China Household Financial Survey. The results show that: positive income expectation gap promotes families to participate in the risk financial market, and positive income social expectation gaps effect is greater than that of historical expectation gap; negative income historical expectation gap also is positive, but its effect isnt significant; positive income expectation gaps marginal effect is higher than the negative one in the current period. In the long run, the promotion of positive income historical expectation gap is strengthening, while the social expectation gap becomes weakening. The promotion effect mainly comes from high-income families and eastern families, and property incomes effect is greater than that of labor income. Further mechanism analysis shows that positive income expectation gap increases familys risk preference and financial knowledge to promote family to invest risky assets, but negative income historical expectation gap only improves financial knowledge.

一、引 言

家庭作为社会的基本单元,其风险金融市场参与行为对提高自身福利、完善金融市场意义重大,但世界各国普遍存在家庭风险金融市场参与不足的问题。随着我国居民收入大幅提升以及金融产品种类繁多,家庭理财观念已经发生转变,持有金融资产的结构得到改善,但依旧具有配置比例低、投资单一的特征。根据最新发布的《中国家庭财富调查报告2019》1,中国家庭的资产规模总体增加,现金、活期存款和定期存款约占家庭金融资产的90%,股票等风险性金融资产持有比例仅10%,仍有一些家庭不持有风险资产,与之相比,挪威、芬兰、瑞典和丹麦等发达国家家庭的無风险资产占家庭金融资产的比例分别为38.75%、31.14%、19.34%、19.95%。

作为支付能力的体现,收入是影响家庭风险金融市场参与行为最优先考虑的因素。根据“生命周期—持久收入”假说,除现有收入之外未来的收入预期对消费决策也有重要影响。通常消费者会习惯前瞻性地对收入作预期处理,在制定理财规划时不仅要考虑当期收入,还会考虑未来的收入预期。[1]收入预期决定收入目标,目标影响决策判断;[2]投资者们将以这一目标水平为基准与自身情况相比较产生获益与损失的心理暗示。前景理论认为,人们更重视预期与结果的差距而不是结果本身,与参照点的比较通过影响人们的损益感受从而影响决策的选择。[3]因此,探究家庭收入期望差距对风险金融市场参与行为的影响效应及机理,对从收入期望视角解释并制定扩大我国家庭风险金融市场参与行为的相关政策有重大意义。

二、文献综述

(一)家庭金融风险市场参与的影响因素

国内外学者对家庭参与风险金融市场的影响因素从多个角度进行了研究,表现在以下方面:一是人口统计特征,如性别、年龄等。相比于男性,女性在资产选择时更为保守。[4]年龄与风险金融市场参与呈现倒U型关系。[5]受教育程度越高,健康状况越好,其参与风险金融市场的可能性更大。[6-7]二是家庭社会属性,新型社会互动、社会保障等的提高都是促进家庭风险投资的重要因素。[8-9]在家庭的社会比较中,位于较低社会经济地位的人并不参与股票投资。[10]三是外部经济环境,移动支付等金融发展政策的不确定性等将通过家庭的参与成本而产生影响。[11-12]除以上各项外,个人生活经历[13]等其他因素也不可忽视。

在众多影响风险投资的因素中,收入是家庭参与风险金融市场的准入门槛,根据需求层次理论,只有家庭收入满足生活开销之后决策者考虑风险投资的可能性会更高。因此,收入水平的增加在一定程度上满足了家庭的生活需要,进而促进家庭股票等风险资产的投资。[14]但来源于不同渠道收入的影响存在差异,因工作、经营和投资产生的收入比重增加能显著促进股票、基金、债券的投资,而转移性收入比重上升并不具有统计上的显著性。[15]此外,家庭收入受到来自自身以及外界各种变化的影响面临着不确定性风险,例如劳动收入风险的存在将改变家庭的储蓄决策[16],稳定的收入则有助于家庭开展金融教育,提高家庭参与风险投资的概率。[17]收入差距的扩大反而增加了居民购买股票等风险资产的可能性。[18]

(二)期望差距与风险决策

期望差距对风险决策影响的研究集中在企业行为方面,企业决策者依据现实与期望的差距情况来决定是否冒险,且不同的期望差距情境影响着机构投资者对公司的治理模式。[19]在期望落差状态下,企业管理者更偏好采用冒险的方式来应对。[20]以中国家族上市公司为例,在期望落差越大时存在企业为实现特定目标从事冒险创新活动的动机越强的现象[21],一些企业也会在此时加大高风险研发的投入力度[22]。这均体现出期望落差使公司高管在面临损失前景时强化了风险承担水平。除此之外,期望落差存在强化企业实施破坏性冒险行为的可能[23],增加公司面临的风险。期望顺差对企业风险偏好的影响还未得到一致结论。一方面,期望顺差降低了企业的风险决策偏好,原因在于实现高于预期的好业绩容易使企业满足于现状不愿意进行冒险创新等活动[24]。这种相对“富有”的状态使得企业之前的资源配置等战略得到利益相关者的认同,他们为保持企业稳定经营就会降低高管进行冒险的动机。[25]另一方面,顺差状态将带给企业家较高的自我认可程度,相信自己不会失败,即使失败也不会轻易被发现,增加了他们进行破坏性活动的冒险行为[21]。不过,通常来说企业避免失败的动机高于想要成功的动机,决策者在期望落差下往往采取较大的冒险行为[26],而在期望顺差下更倾向于保守经营。

(三)文献评述

关于家庭风险金融市场参与行为的研究较为丰富,但仍存在以下不足:一是以往研究多基于收入的绝对量,从多个角度分析了收入对家庭参与风险金融市场的影响,鲜有从期望视角出发考虑家庭自身收入情况对其风险金融市场参与行为的影响。实际上,人们通常会对收入进行预期并与现实比较来决定支出计划,收入期望差距产生的得失感受不可忽视。现有研究大多从当期角度来探讨影响家庭风险投资的因素,而当期呈现的只是当下的影响并不能反映未来的影响效果,也无法对该因素的影响时效做出判断;二是对于家庭收入期望差距影响其风险金融市场参与行为的路径研究不足,以往研究侧重企业组织绩效期望差距对其行为的直接影响,较少从家庭组织层面上考虑,导致对家庭收入期望差距的影响过程认识不清。由于组织规模大小和内部构成的不同,企业和家庭在期望差距下的风险决策行为也会存在差异。

因此,本文以中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,簡称CHFS)的微观数据为样本,从以下两方面加以补充:一是以收入预期为切入点,将家庭收入期望差距纳入家庭投资决策的分析中,实证分析了家庭收入期望差距对其风险金融市场参与行为的影响,并基于业绩反馈理论同时考虑了当期和长期两个维度,论证了家庭收入期望差距影响的持续性;二是本文的研究挖掘出不同家庭收入期望差距状态的作用机理,发现不同状态的家庭收入期望差距的影响机制有所不同。家庭收入期望顺差通过增加家庭的风险偏好和金融知识来促进风险投资,而家庭收入历史期望落差仅能提升金融知识。

三、理论分析与假设提出

行为金融学强调人们的行为总要受到非理性心理因素的影响,前景理论便是经典的代表理论之一。在前景理论中,决策者从选择中获得的总价值由权重函数、价值函数组成,即[V(x)=i=1nw(pi)g(xi)],式中价值函数[g(xi)]是该理论的基础。对决策者而言,价值的确定依赖于实际情况与选取的参考点间的偏离程度,因此价值函数可以说是相对值的函数[3]。通常,价值函数在盈利和损失两种状态下具有不同的函数形式,盈利区域为凹函数,亏损区域为凸函数,并且亏损时曲线斜率更加陡峭。从经济学的角度可以解释为:人们对收益表现为风险规避,而在损失时更偏爱风险。

根据前景理论,家庭的经济决策并不总是追求利润最大化而做出理性选择,往往会衡量收入相对于参考点的变化量。但人们并不会将即期收入作为参考标准来考虑损益,更多的是基于期望水平。当然,由于人们对未来预期的有所不同,参考点也会存在差异。家庭收入期望差距衡量了收入期望与实际收入的差距,可分为期望顺差和期望落差。本文从家庭收入期望差距的两种状态加以分析。

(一)家庭收入期望顺差与风险金融市场参与行为

依据心理账户理论,消费支出决策不仅取决于商品本身,还在于将收入放在哪种心理账户中核算,从而影响个体的决策。当家庭处于收入期望顺差状态时,家庭获得的现有收入达到收入预期目标后仍有剩余,就会自动在内心释放得益的心理信号,家庭对这部分被视为“得益”收入的处置变得不那么谨慎,因为在不同心理账户下决策者对财富的冒险意愿不同。Kivetz将心理账户分成意外之财和固定收入[27],李爱梅等利用聚类分析法划分出工作常规收入与额外收入两个账户[28]。超出目标的收入更可能被划到家庭意外收入或者额外账户之中,决策者对此类账户的收入损失敏感性较低,更容易进行风险投资。这也体现了所谓的“宿钱效应”,即决策者会用在心理上被界定为“得益”的收入进行冒险,因为它进行风险投资之后仍有再增加收益的可能。基于社会比较理论,现实中人们习惯在社会群体的比较中对自身形成期望,这也是决策者进行风险投资的重要参考内容[29]。Linde和Sonnemans將社会因素考虑到风险决策理论当中,通过实验发现当参与者赚取的最低收入比别人的最高收入还高(获益情况)时,大多数人倾向冒险[30]。家庭收入期望顺差能带给家庭比处于自身期望经济地位的家庭更富有的心理感受,增加了进行风险投资的可能。前景理论也指出与损失相比获益的人更倾向于采取保守的战略,虽然家庭存在安于现状、不进行冒险的动机,但这种动机会随着家庭收入期望顺差差距的增大而减弱。因此,提出以下假设:

假设H1:家庭收入期望顺差对其风险金融市场参与行为具有正向促进作用。

(二)家庭收入期望落差与风险金融市场参与行为

当家庭处于收入期望落差状态时,意味着该家庭面临着财富预期损失。资源保存理论认为财富是重要的能源性资源之一,决策者会努力来维护这些资源,一旦可能产生或者已经产生损失就会对决策者造成威胁[31]。因此,财富预期损失也会对决策者的经济行为产生影响,具体表现为促使家庭决策者以投资的方式来创造收益[32],进一步激发投资者实现预期收入目标的主动性。同时,投资黄金、证券等参与风险金融市场行为是一种快捷、合理的投资方式,为家庭提供了重要投资渠道。另外,相比于真正的实际收入减少,收入期望落差作用于心理层面。前者是直接降低了家庭的支付能力,后者表现为个人的主观心理感受,而决策者的主观因素也会对风险决策产生影响。一方面,家庭收入期望落差说明家庭现实收入满足不了他们的收入期望从而引发消极情绪,降低家庭感受到的生活幸福程度,更愿意进行冒险而投资股票等风险金融资产以挽回损失;[33]另一方面,心理安全感是人类的基本需求,人们在比较的过程中若处于劣势地位会被剥夺心理安全感,此时个体对金钱的渴望程度变得更高,而金钱在一定程度上具有补偿心理安全感的作用,其补偿机制使得决策者在可能获益或可能损失的风险选项下表现为风险追求。[34]综合以上分析,家庭收入期望落差对其风险金融市场参与行为的影响与前景理论中提到的人们在“损失”情境时更偏好风险相一致。因此,提出以下假设:

假设H2:家庭收入期望落差对其风险金融市场参与行为具有正向促进作用。

四、数据与模型设定

(一)数据来源

本文使用了CHFS中2011年、2013年、2015年和2017年连续四轮追踪的家庭样本进行了分析。CHFS是西南财经大学旨在搜集家庭金融微观层次信息的项目,调查内容包括家庭现金、储蓄、股票、债券等金融资产的配置情况以及家庭成员特征、家庭收入、人情往来等方面。该调查项目自2009年起,间隔时间为两年,调查时使用随机抽样的方法,样本覆盖范围广、数据质量高、代表性强。2011年的样本包括全国25个省(市、区),之后扩大至全国29个省(市、区)。在本文的研究中,经过剔除收入为负值以及户主年龄小于16的样本数据后,最终筛选出4313个家庭样本,并从中提取相关信息加以回归。另外,2011年和2013年两年的CHFS数据仅用于计算核心解释变量家庭收入期望差距,在回归时使用的是2015年和2017年样本的截面数据分别来分析当期影响与长期影响。

(二)变量说明与描述性统计分析

被解释变量:风险金融市场参与。参照袁微和黄蓉的做法,家庭风险金融市场参与分为参与决策和参与深度两个维度[32]。(1)参与决策,即家庭是否投资风险资产1,若拥有其中任何一种则取值为1,反之为0。(2)参与深度,用家庭拥有的风险金融资产金额占家庭金融总资产金额的比值衡量。因同时分析了收入期望差距的当期和长期影响,被解释变量包括2015年和2017年的家庭风险金融市场参与行为。

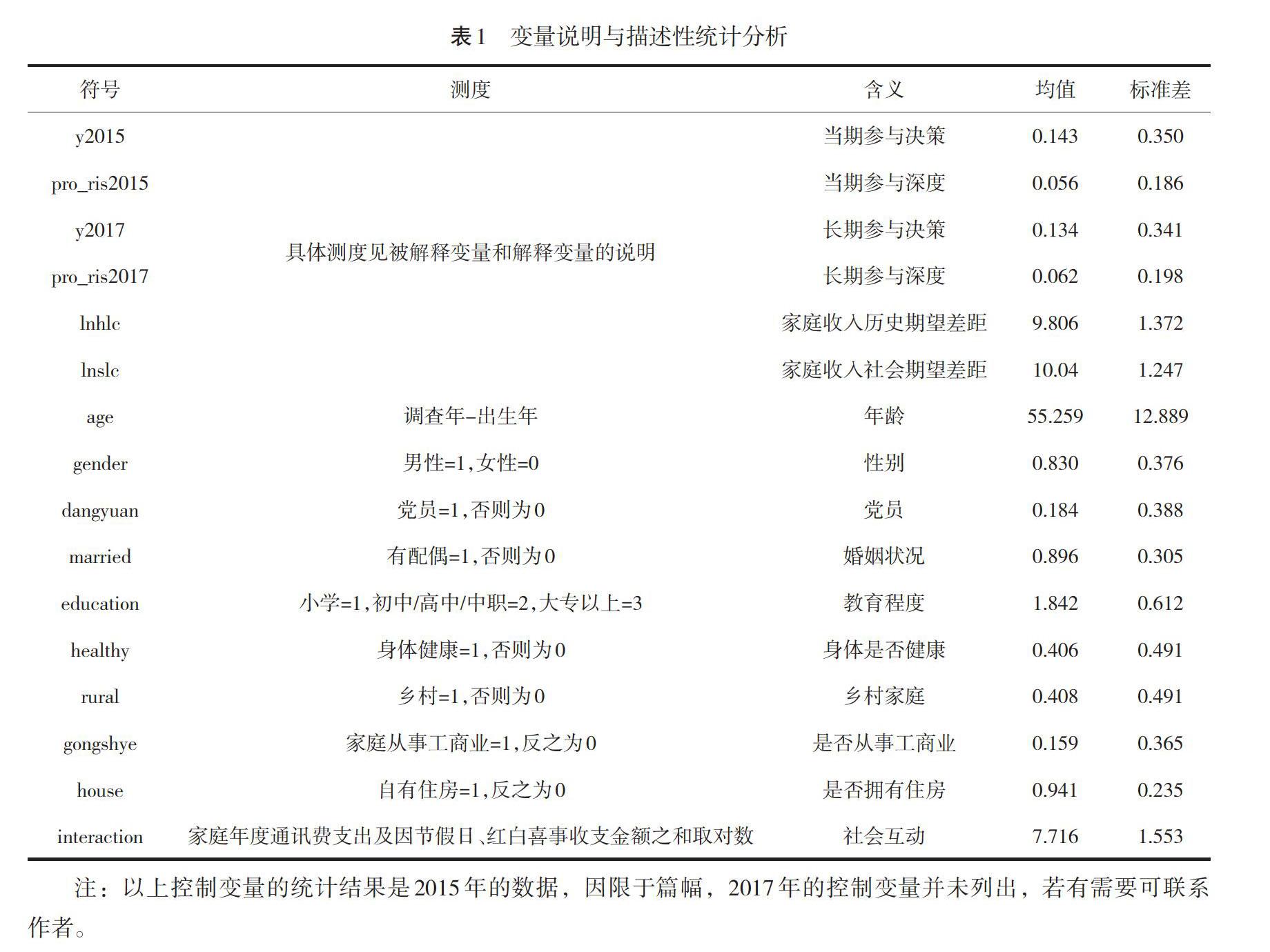

解释变量:家庭收入期望差距。家庭收入期望差距是收入预期与实际收入的差值。其中,收入预期包括基于自我比较的历史收入预期和基于社会比较的社会收入预期[35]。在自我比较下家庭根据以往收入水平预期的收入与现有收入之间的差距称为家庭收入历史期望差距;社会比较下家庭期望的社会经济地位预期的收入与现有收入的差距称为家庭收入社会期望差距。本文参照贺小刚等[26]测度期望差距的做法来衡量家庭2015年的收入期望差距。家庭收入历史期望差距采用2015年该家庭总收入减去2013年总收入的60%与2011年总收入的40%之和;家庭收入社会期望差距采用2015年该家庭总收入减去2013年该家庭所在省份中等收入的60%与2011年中等收入的40%之和。由于数值较大,统一取绝对值后再进行对数处理。若2015年家庭收入高于2013年和2011年家庭收入的加权之和为家庭收入期望顺差,反之为家庭收入期望落差。此外,参考已有研究,本文选取的控制变量及其衡量方法如表1所示。其中,受教育程度与认知能力息息相关,可作为认知能力的替代变量来衡量家庭户主处理信息的能力。

描述性统计分析。变量的含义及描述性统计的结果见表1。根据表1可知,2015年和2017年分别仅有14.3%和13.4%的连续追踪家庭参与了风险金融市场,且参与比重分别为5.6%和6.2%,家庭参与率较低且变化幅度不大,说明中国仍有很多家庭资产结构配置并不合理,尚待改善。

(三)模型设定

家庭是否参与持有风险资产为0-1变量,本文采用Probit模型考察家庭收入期望差距对其风险金融市场参与决策的影响,模型形式为:

[y*i=α+β1Xi1+β2Xi2+μiPr(yi=1)=Pr(y*i>0)=Φ(α+β1Xi1+β2Xi2)] (1)

其中,yi表示家庭参与风险金融市场的参与决策,参与时值为1。Xi1是解释变量家庭收入期望差距,Xi2代表控制变量,μi为随机误差项。家庭参与深度因变量的最小值为0,取值受限,使用Tobit模型分析家庭收入期望差距对其参与深度的影响,模型形式为:

[pro_ris*=α+β1Xi1+Xi2+μipro_ris=max(0,pro_ris*)] (2)

其中,pro_ris为家庭风险资产金额占总金融资产的比例,其他变量含义与(1)式中的含义相同。

当研究家庭收入期望差距的当期影响时,yi和pro_ris是家庭2015年家庭的参与决策和参与深度,Xi2是2015年的控制变量;当研究家庭收入期望差距的长期影响时,yi和pro_ris是家庭2017年家庭的参与决策和参与深度,Xi2是2017年的控制变量。

五、实证结果分析与讨论

(一)家庭收入期望差距对其风险金融市场参与的影响

表2列示了家庭收入期望差距对其风险金融市场参与行为当期和长期影响的回归结果,其中(1)—(4)列是家庭收入期望顺差的影响,(5)—(8)列是家庭收入期望落差的影响。可以发现,家庭收入历史期望顺差和家庭收入社会期望顺差在当期都促进了其风险金融市场的参与决策和参与深度,且在1%的水平上显著。这与期望顺差下企业行为有所不同,期望顺差通常会降低企业的风险决策,在家庭层面的影响则恰好相反。这一差异源于企业和家庭不同的组织特点,企业的规模相对较大且内部构成复杂,其经营状况涉及的个人利益范围更广,使得企业从事冒险行为的成本高,而家庭的人员构成简单,经济决策主要受到户主1影响,进行冒险的成本较低。家庭收入社会期望顺差的影响要高于历史期望顺差,这表明在我国“集体主义”文化氛围的影响下,集体认同感使得家庭更重视社会群体间的比较[36]。家庭收入社会期望顺差提升了人们自评的主观经济地位,使其更愿意冒险。家庭收入历史期望落差也促进了家庭风险金融市场参与行为,与企业保持一致,因为从本质上来說企业决策者与家庭决策者具有相同的心理诉求,不过这一促进效果的边际效应小于顺差状态。但家庭收入社会期望落差的影响不显著,这可能因为人们更注重社会地位的高低而在落差时表现得更加谨慎。长期来看,家庭收入期望顺差依旧为促进作用,说明心理“得益”感受具有长期性的影响。家庭收入历史期望顺差对参与深度、参与决策影响的边际效应由0.0382、0.126变为0.0383、0.133,存在增强趋势,家庭收入社会顺差下获益的促进效果是减弱的,由0.057、0.171变为0.053、0.152。由以上结果可知,家庭收入期望顺差和收入历史期望落差都显著促进了风险金融市场参与行为,假设H1得以验证,假设H2部分得以验证。

(二)稳健性检验

以上结果初步论证了家庭收入期望差距对风险金融市场参与决策和参与深度的影响,但两者之间可能存在反向因果的内生性问题,比如在当期影响中家庭进行风险投资获得的收益是家庭收入的一部分,风险投资存在的风险反而会增加家庭获得收入的不确定性从而影响收入期望差距。而对长期影响的分析相当于将解释变量滞后一期回归对当期影响进行检验,缓解了反向因果带来的干扰。另外,本文在做实证分析时也会由于考虑不全面遗漏了变量导致偏误。为确保结果的可靠性,本文采用如下方法进一步加以检验,所得结果均与表2中的研究结果相同;限于篇幅,回归结果省略。

首先,更换测量期望差距的权重系数。本文在测度核心解释变量家庭收入期望差距时根据贺小刚等[26]的做法将家庭2011年和2013年的收入权重分别赋值为0.4和0.6,可能存在一定的主观性。因此,为尽可能减少其对结果产生的影响,本文分别考虑了收入权重系数为0.3、0.7以及0.5、0.5的情况进行检验,所得结果并未发生改变。

其次,增加控制变量。为降低因选取的控制变量出现问题而对回归结果产生偏差,本文在原模型的基础上增加了年龄的平方/100、户主从2010年开始是否一直有工作、是否持有智能手机、生活幸福程度四个控制变量。对于工作以及智能手机变量分别作0-1变量处理,是取值为1,否则为0;生活幸福程度根据“您现在觉得幸福吗?”这一问题分为不幸福、一般、幸福三类,分别赋值为1-3。增加控制变量后得到的实证结果仍与表2相同。

最后,采用倾向得分匹配法(PSM)。倾向得分匹配法的核心思想是依据解释变量的某一特征划分出处理组与控制组,假设在其他条件尽可能相同的情况下比较估计结果是否有所差异。家庭因一些不可控因素导致收入并不固定,即使是在正常的情况下每年也都会有波动,因此家庭收入期望差距在一定范围内是可接受的。本文将家庭收入期望差距以中值(取整)2为界划分为差距大的一组和稳定组,大于中值说明差距较大则赋值为1作为处理组,反之为0作为控制组。样本均通过了平衡性检验,在临近匹配、半径匹配以及核匹配方法下,处理组的平均处理效应ATT均在1%的水平上显著,表明家庭收入期望差距(不包括家庭收入社会期望落差)促进了其投资风险金融市场的行为。

(三)异质性分析

1. 收入类型异质性

收入对于家庭参与风险市场行为具有重要影响,不同收入来源的资产处置行为可能会存在差异,本文进一步将收入划分为劳动性收入和财产性收入来考虑家庭收入期望差距对其风险金融市场参与行为的影响。其中,劳动性收入包括家庭工资收入、奖金收入以及农业和工商业收入,财产性收入包括从证券等动产和房屋等不动产中取得的收入[15]。来源于不同渠道的家庭收入期望差距的回归结果如表3所示。可以看到,无论是劳动性收入还是财产性收入,其家庭收入期望差距都促进了家庭参与风险金融市场行为。财产性收入的影响强于劳动性收入。具体来看,家庭劳动性收入历史期望顺差当期对参与决策、参与深度的边际效应分别为0.0280和0.0943,长期为0.0294、0.0951,影响程度增加,而劳动性收入社会期望顺差的影响明显减弱。劳动性收入历史期望落差当期对参与决策、参与深度的边际效应也是减弱的。家庭财产性收入历史期望差距的回归结果与劳动性收入呈相反趋势,历史期望落差的影响在增强,符合前景理论中人们在“损失”情境下更加偏好风险,而家庭收入历史期望顺差及收入社会期望顺差的影响都在减弱。

2. 收入水平异质性

家庭收入水平的高低一定程度上反映了家庭的经济实力与支出能力,高收入家庭与中低收入家庭对于风险的承担能力存在显著差异[37],在面对两种家庭收入期望差距状态时的心理感受必然有所不同。本文分别考虑了高收入家庭和低收入家庭的差异性,将收入高于样本收入均值的家庭界定为高收入组,反之为低收入组。由表4的回归结果可知,家庭收入期望差距对于其风险金融市场参与行为的影响在高收入组和低收入组中的影响结果差异较大,高收入组在当期和长期的影响效果与表2的回归结果一致。而在低收入组中,家庭收入期望顺差当期会抑制家庭的风险投资,尤其是家庭收入社会期望顺差,在长期有促进的趋势。可能原因是低收入家庭财富有限,正所谓“物以稀为贵”,根据需求层次理论,家庭当期更可能使用收入去改善生活而不愿意进行冒险,随着时间的推移慢慢适应下来,并且在时刻变化的外界影响下冒险意愿增加。家庭收入期望差距的促进作用主要体现在高收入群体中。

3. 地理区域异质性

中国在经济发展过程中产生了区域不协调现象,现有研究已表明家庭风险金融市场参与行为在不同的区域之间存在显著差异。因此,将样本分为东部地区和中西部地区两组1考察家庭收入期望差距的区域差异。在分组回归时,考虑到处于不同区域家庭的资产配置行为与外部环境息息相关,如东部地区经济发展快,金融市场较为繁荣,风险投资行为更普遍,并且参与房产投资的家庭升值空间大,带来更大的财富预期,会对家庭的投资行为决策产生影响。因此,在回归时控制了以省级人均GDP衡量的当地经济发展水平和商品房的平均销售价格,结果见表5。结果显示,东部地区家庭收入期望顺差在当期和长期均能扩大其风险金融市场参与行为,这与表2中的结论一致。家庭收入历史期望落差在当期也能促进家庭的参与决策与参与深度,而长期影响不如当期显著。这比较符合人们的行为习惯,在刚开始意识到事情发生时决策者的行为反应程度更大。与东部地区的家庭相比,家庭收入期望差距对中西部地区的影响效果相对较弱,表明东部地区家庭参与风险投资受到家庭收入期望差距的影响更强烈。此外,中西部地区家庭收入期望顺差在长期表现的促进作用更强,这可能是因为这些家庭在主观判断获益的情况下投资意愿也增强了,而期望落差的影响并不显著。可见,家庭收入期望差距的促进作用在东部地区更明显。

(四)影响机制探讨

上述研究表明家庭收入期望差距能够显著促进风险金融市场参与行为,并且促进作用主要表现在高收入以及东部地区家庭。但是家庭收入期望差距影响风险金融市场参与行为的传导机制尚未明确。风险态度和金融知识可能是这一影响过程中的中介机制:一方面,收入是影响决策者风险厌恶程度的重要参考因素,与之相关的家庭收入期望差距产生的主观心理得失感受可能会导致家庭的风险偏好发生变化;另一方面,风险投资作为一种快速、省力获取财富的方式,家庭收入期望差距产生的主观获益或损失的情境增加了风险投资对人们的吸引程度。为了获得潜在的收入,家庭会主动了解、丰富相关知识。因此,本文从风险态度和金融知识两方面探讨其在家庭收入期望差距影响风险投资行为中发挥的中介作用1。

1. 风险态度

风险态度是影响家庭风险投资不可忽略的重要因素[38]。收入的增加会降低风险厌恶程度,而家庭收入期望差距的存在有可能通过影响心理得失感受从而改变家庭的风险偏好。根据欲求水准理论,个体或家庭的主观福利水平来源于对需求的满足程度,而家庭收入期望差距的存在可能会限制其实现需求的能力,提高在心理上的需求程度。出于此種消费渴求动机,决策者对于风险的担忧也会随之变化,[39]进而改变风险偏好。参照胡振和臧日宏对风险态度的测度方法[38],本文将风险态度划分为5个等级,分别赋值1-5,值越大代表风险偏好越强。表6中的Panel A是Sobel中介效应检验的结果。由表6可知,不同状态下的家庭收入期望差距的作用机制存在差异。家庭收入期望顺差显著提高了家庭的风险偏好程度,实际收入高于期望收入使决策者心理得到满足,降低了其对风险的敏感度从而提升风险承担水平。而在家庭收入期望落差状态下由于实际收入没有达到期望目标不会轻易改变自身的风险态度。

2. 金融知识

金融知识能够显著增加家庭对风险资产的投资[40]。处于期望顺差状态的家庭获得实际收入要高于预期,在心理机制的作用下更可能将目标之外的既得收入用于金融教育支出;而在期望落差的刺激下家庭可能会主动寻找改变当前状况的解决办法,相对于其他方式通过风险投资获益较为省时省力,对金融经济信息的关注相应地变得更多,从而丰富了金融知识。本文采用毛丰付等[41]的因子分析法来构造金融知识变量进行回归分析。结合表6中Panel B的结果,家庭收入期望顺差和收入历史期望落差均显著促进了金融知识,即家庭收入期望顺差增加了其在金融教育上支出的概率,而家庭收入期望落差使其为改变自身所处的损失情景会主动关注投资相关信息,两者均通过增加金融知识扩大了风险金融市场参与行为。

六、研究结论与启示

本文从收入预期的视角实证检验了家庭收入期望差距对其风险金融市场参与行为的影响及其作用机制,研究发现:家庭收入期望顺差会促进风险金融市场参与行为,且家庭收入社会期望顺差的正向作用高于历史期望顺差;家庭收入历史期望落差也为正向影响,但家庭收入社会期望落差的影响不显著。总的来说,当期家庭收入期望顺差的边际效应要高于落差。随着时间的推移,长期来看,家庭收入历史期望顺差和历史期望落差的促进作用变强,家庭收入社会期望顺差的正向影响呈减弱趋势。以上结果表明家庭收入期望差距产生的影响具有持续性。在此基础上,经过更换解释变量测度的权重系数、增加控制变量、进行倾向得分匹配后的结果均没有发生改变。分样本的结果表明,家庭收入期望差距的促进效果主要体现在高收入以及东部地区家庭群体中。分类型来看,家庭财产性收入的期望差距要高于劳动性收入。不同状态下的作用机制存在差异,机制分析发现家庭收入期望顺差通过增加家庭的风险偏好和金融知识促进风险投资,而家庭收入历史期望落差仅提升金融知识促进了风险金融市场参与。

本文研究为家庭风险金融市场的参与行为提供了另一种可能解释。基于以上结论,研究启示在于:第一,稳步增加居民家庭的收入,稳步增加居民家庭的收入,为家庭释放其处于收入期望顺差状态的信号,激励家庭主动投资和消费。鉴于工资性收入作为家庭的主要收入来源,政府部门应做好就业服务工作,重视就业培训的开展,重点帮助难就业的群体,提高就业,实现人人有工作、人人有保障;同时还要落实好最低工资保障制度。第二,完善收入分配政策,缩小家庭间的收入差距。合理地利用税收制度调节高收入家庭的收入,鼓励高收入家庭对低收入家庭给予经济帮助,着重提高低收入以及中西部地区家庭的收入,降低居民收入的社会期望,充分通过社会参照点提高家庭的投资意愿;另外,居民在投资风险资产时要量力而为,理性投资。第三,政府和金融机构应加大金融教育的宣传力度,充分利用互联网等方式普及金融知识,还要考虑部分中老年群体的特殊情况,采用节目表演等有趣、易懂的方式吸引大家关注财经信息;同时有针对地对当地居民开展风险投资的金融培训,在实践中灵活掌握和运用金融知识。

参考文献:

[1] 姜洋,邓翔.居民消费行为的收入决定论——中国城乡居民消费函数的省际验证[J].中央财经大学学报,2011(11):74-80.

[2] Hoppe F. Untersuchungen zur Handlungs- und Affektpsychologie[J]. Psychologiche Forschung, 1931, 14(1): 1-62.

[3] Kahneman D. and Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.

[4] Addoum J. M., Korniotis G. M., Kumar A, et al. Stature, Obesity, and Portfolio Choice[J]. Management Science, 2017, 63(10): 3393-3413.

[5] Fagereng A., Gottlieb C. and Guiso L. Asset Market Participation and Portfolio Choice over the Life Cycle[J]. Journal of Finance, 2017, 72(2): 705-750.

[6] 盧亚娟,Turvey C. G.中国家庭风险资产持有的影响因素及城乡差异[J].财贸经济,2014(9):72-81.

[7] Bogan V. L. and Fertig A. R. Portfolio Choice and Mental Health[J]. Review of Finance, 2013, 17(3): 955-992.

[8] 王若诗,胡士华.社会互动的不同渠道对农户金融市场投资行为的影响研究[J].经济经纬,2020,37(6):39-47.

[9] 王稳,桑林.社会医疗保险对家庭金融资产配置的影响机制[J].首都经济贸易大学学报,2020,22(1):21-34.

[10] Kuhnen C. M. and Miu A. C. Socioeconomic Status and Learning from Financial Information[J]. Journal of Financial Economics, 2017, 124(2): 349-372.

[11] Park J. S. and Suh D. Uncertainty and Household Portfolio Choice : Evidence from South Korea[J]. Economics Letters, 2019, 180(C):21–24.

[12] 徐嘉营.移动支付对家庭金融资产配置的影响[J].产业经济评论,2020(4):105-117.

[13] 周广肃,边晓宇,吴清军.上山下乡经历与家庭风险金融资产投资[J].金融研究,2020(1):150-170.

[14] 尹志超,吴雨,甘犁.金融可得性、金融市场参与和家庭资产选择[J].经济研究,2015,50(3):88-99.

[15] 李超伟,万佳乐,秦海林.收入结构、金融资产选择与投资组合有效性——基于中国家庭追踪调查数据的实证检验[J].金融与经济,2018(3):12-18.

[16] Ceritoglu E. The Impact of Labor Income Risk on Household Saving Decisions in Turkey[J]. Review of Economics of the Household, 2013, 11(1): 109-129.

[17] 胡振,臧日宏.收入风险、金融教育与家庭金融市场参与[J].统计研究,2016,33(12):67-73.

[18] 周广肃,樊纲,李力行.收入差距、物质渴求与家庭风险金融资产投资[J].世界经济,2018,41(4):53-74.

[19] 王垒,曲晶,赵忠超,等.组织绩效期望差距与异质机构投资者行为选择:双重委托代理视角[J].管理世界,2020,36(7):132-153.

[20] 彭博,王满.期望绩效反馈机制会影响股价信息含量吗?[J].财经问题研究,2020(1):63-71.

[21] 贺小刚,连燕玲,吕斐斐.期望差距与企业家的风险决策偏好——基于中国家族上市公司的数据分析[J].管理科学学报,2016,19(8):1-20.

[22] 关健,尹静怡.负向绩效期望差距是否促进了企业研发投入与营销投入[J].科技进步与对策,2020,37(11):79-88.

[23] Harris J. and Bromiley P. Incentives to Cheat: the Influence of Executive Compensation and Firm Performance on Financial Misrepresentation[J]. Organization Science, 2007, 18(3): 350-367.

[24] Chrisman J. J., Chua J. H., De M. A., et al. The Ability and Willingness Paradox in Family Firm Innovation[J]. Journal of Product Innovation Management, 2015, 32(3): 310-318.

[25] 李婧,賀小刚,连燕玲,等.业绩驱动、市场化进程与家族企业创新精神[J].管理评论,2016,28(1):96-108.

[26] 贺小刚,邓浩,吕斐斐,等.期望落差与企业创新的动态关系[J].管理科学学报,2017,20(5):13-34.

[27] Kivetz R. Advances in Research on Mental Accounting and Reason-Based Choice[J]. Marketing Letters, 1999, 10(3): 249-266.

[28] 李爱梅,凌文辁,方俐洛,等.中国人心理账户的内隐结构[J].心理学报,2007(4):706-714.

[29] 谢晓非,陆静怡.风险决策中的双参照点效应[J].心理科学进展,2014,22(4):571-579.

[30] Linde J. and Sonnemans J. Social Comparison and Risky Choices[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2012, 44(1): 45-72.

[31] Hobfoll S. E. Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress[J]. American Psychologist, 1989, 44(3): 513-524.

[32] 袁微,黄蓉.房屋拆迁与家庭金融风险资产投资[J].财经研究,2018,44(4):143-153.

[33] Delis M. D. and Mylonidis N. Trust, Happiness, and Households Financial Decisions[J]. Journal of Financial Stability, 2015, 20(1): 82–92.

[34] 陆静怡,王越.心理不安全状态下决策者的风险偏好[J].心理科学进展, 2016,24(5):676-683.

[35] Tsui H. What Affects Happiness: Absolute Income, Relative Income or Expected Income[J]. Journal of Policy Modeling, 2014, 36(6): 994-1007.

[36] 李涛,方明,伏霖,等.客观相对收入与主观经济地位:基于集体主义视角的经验证据[J].经济研究,2019,54(12):118-133.

[37] Fang M., Li H., Wang Q., et al. Risk Tolerance and Household Wealth--Evidence from Chinese Households[J]. Economic Modelling, 2021, 94(1): 885-895.

[38] 胡振,臧日宏.风险态度、金融教育与家庭金融资产选择[J].商业经济与管理,2016(8):64-76.

[39] Payne J. W., Laughhunn D. J. and Crum R. Translation of Gambles and Aspiration Level Effects in Risky Choice Behavior[J]. Management Science, 1980, 26(10): 1039-1060.

[40] Li J., Li Q. and Wei X. Financial Literacy, Household Portfolio Choice and Investment Return[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 62.

[41] 毛丰付,徐畅,韩爱娟.金融知识促进了“以房创业”吗——基于CHFS数据的研究[J].贵州财经大学学报,2021(1):63-75.

责任编辑:孔庆洋