现有覆岩两带名称和定义的重新厘定探讨

2021-08-02杨连超

杨连超

(潞安环能股份有限公司 地质办,山西 襄垣 046200)

水体下采煤上覆岩层变形和破坏后形成的“两带”高度对安全生产影响重大,一旦导水断裂带波及水体,水体将成为开采工作面的直接充水水源,增加矿井的排水压力,甚至造成淹井事故[1]。合理确定覆岩两带发育高度,对井工煤矿防治水工作具有重要意义。然而,目前不同现行标准在覆岩两带名称、范围及定义上不统一且容易令人混淆,给相关从业者带来了极大的困惑,严重影响了矿井防治水工作和学术交流。本文通过梳理分析以往相关标准,指出现行标准在覆岩两带名称和定义上存在的混乱问题,同时充分参考不同标准的合理性一面,提出了建议厘定方案,希望对于今后指导矿井防治水工作具有理论和现实意义。

1 不同标准下的覆岩两带名称、范围及定义

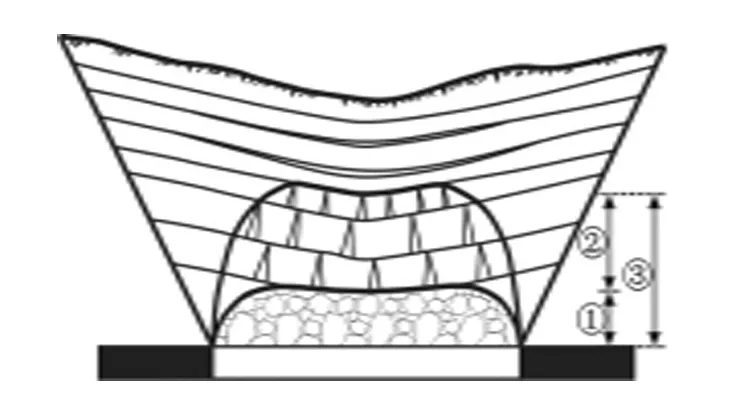

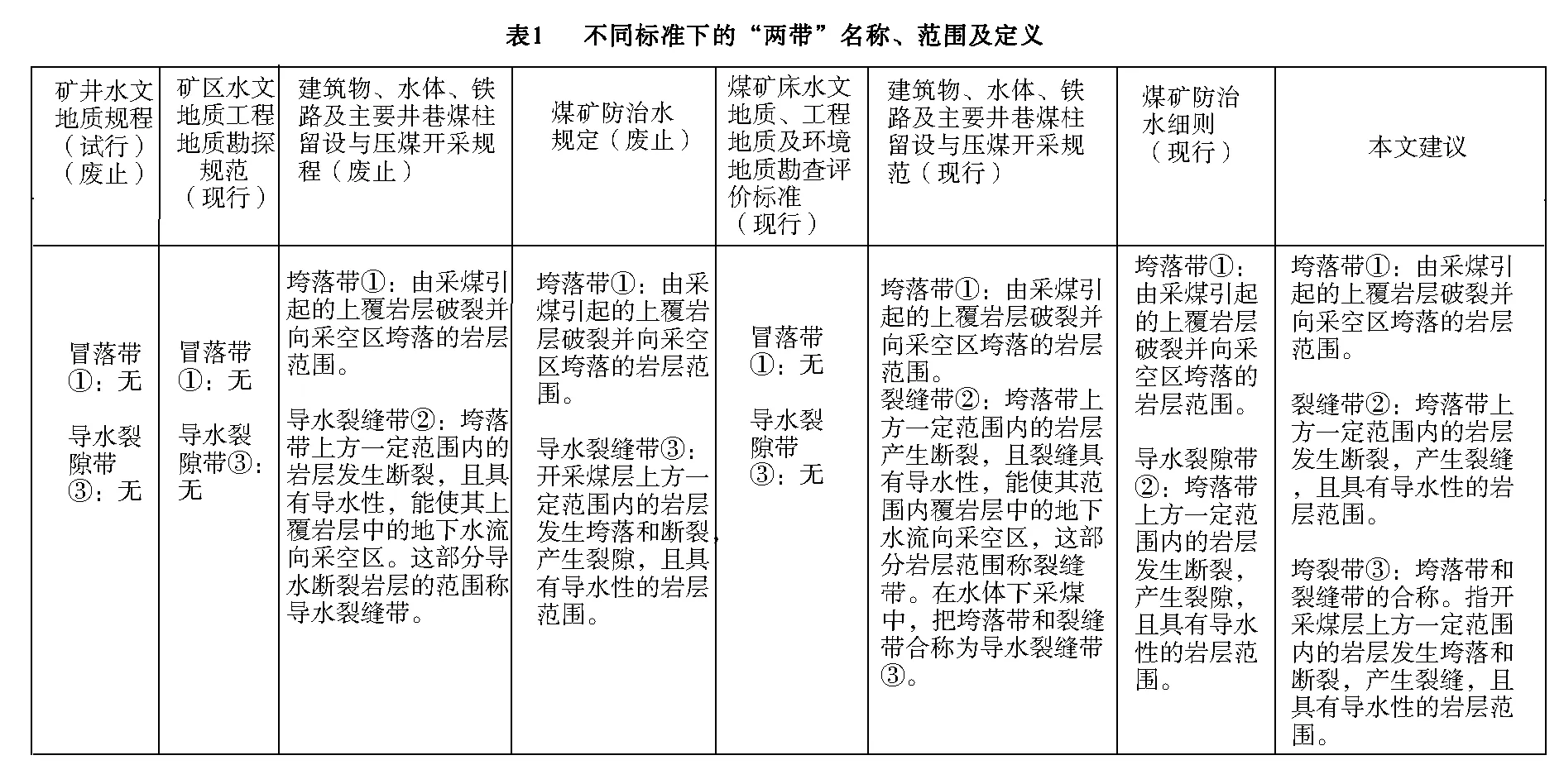

自1984年颁发《矿井水文地质规程(试行)》至2018年实施《煤矿防治水细则》的30多年间,先后至少有7个标准简单提及或明确命名覆岩两带。两带专用名词及明确定义见图1,不同标准下的两带名称、范围及定义见表1。

图1 两带专用名词及明确定义

1) 《矿井水文地质规程(试行)》(简称《规程》)于1984年颁发,在《煤矿防治水规定》颁布后废止。《规程》未明确给出两带的定义和范围,但其附录七给出了垮落带与导水裂隙带最大高度的经验公式,并强调导水裂隙带包括垮落带。《规程》称第一带为垮落带,合称两带为导水裂隙带。

2) 《GB 12719—1991矿区水文地质工程地质勘探规范》(简称《GB 12719》)。1991年2月4日发布,10月1日实施。《GB 12719》的附录F与《规程》的附录七保持一致。

3) 《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》[2](简称《三下规程》)于2000年5月26日颁发实施,2017年在《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》颁发后废止。《三下规程》在“附录一 专用名词解释”中给出了垮落带和导水裂缝带的定义(表1)。较《规程》《GB 12719》,《三下规程》对第一带的命名采用了新名称——垮落带,对第二带的范围进行了明确界定——垮落带上方一定范围。《规程》和《GB 12719》中的导水裂隙带与《三下规程》中的导水裂缝带并行存在,在用词、概念和范围上容易引起混淆。

4) 《煤矿防治水规定》[3](简称《规定》)于2009年9月21日发布,12月1日起施行,在《煤矿防治水细则》颁布后废止。《规定》在“第十章 附则”中定义了垮落带和导水裂缝带(表1)。《规定》和《三下规程》均使用了导水裂缝带,但二者所指范围明显不同,造成混淆。

5) 《MT/T 1091-2008 煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》(简称《MT/T 1091》)于2009年12月11日发布,2010年7月1日起实施。《MT/T 1091》的附录D与《规程》的附录七、《GB 12719》的附录F保持一致。其中《GB 12719》就是它的规范性引用文件之一。

6) 《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》[4](简称《三下规范》)。2017年5月17日颁发实施。《三下规范》“附录1 专用名词解释”中沿用了《三下规程》、《规定》对垮落带的定义,提出“裂缝带”一词(表1)。两带专用名词及明确定义见图1。《三下规范》与《规定》关于导水裂缝带的定义和范围是一致的,但不同于《三下规程》。

7) 《煤矿防治水细则》[5](简称《细则》)。2018年6月4日发布,9月1日起施行。《细则》“第八章 附则”关于垮落带的定义与《三下规程》、《规定》和《三下规范》保持一致,不再使用“导水裂缝带”一词,而改用“导水裂隙带”(表1)。《细则》仅在导水裂隙带的这一用词上与《规程》《GB 12719》《MT/T 1091》保持一致,但范围已缩小为第二带;在范围上等同于《三下规程》中的导水裂缝带和《三下规范》中的裂缝带,小于《规定》和《三下规范》中的“导水裂缝带”。

2 覆岩两带命名存在的乱象

在不考虑《规程》、《三下规程》和《规定》三个已废止标准的情况下,《GB 12719》、《MT/T 1091》、《三下规范》和《细则》四个现行标准对第一带、第二带和第一带+第二带的命名出现了混乱,主要表现为以下4点:

1) 对第一带这一特定岩层范围,《GB 12719》和《MT/T 1091》称其为“垮落带”,《三下规范》和《细则》则为“垮落带”。

2) 对第二带,《三下规范》称其为“裂缝带”,《细则》则为“导水裂隙带”。

3) 对第一带+第二带范围采用了不同但极为相似的名词:《GB 12719》和《MT/T 1091》称其为“导水裂隙带”,《三下规范》则为“导水裂缝带”。

4) 对不同岩层范围,不同标准采用了相同的名词:《GB 12719》和《MT/T 1091》称第一带+第二带为导水裂隙带,而《细则》特指第二带为导水裂隙带。

3 覆岩两带命名混乱导致的现实问题

在《三下规范》施行后、《细则》未替代《规定》前,《GB 12719》、《MT/T 1091》和《三下规范》3个现行标准均直接给出了覆岩两带经验计算公式。《GB 12719》的附录F和《MT/T 1091》的附录D完全一致,分别给出了垮落带(注:第一带)和导水裂隙带(注:第一带+第二带)的经验公式,并明确“导水裂隙带包括垮落带”。《三下规范》则给出了厚煤层分层开采的垮落带(注:第一带)和导水裂缝带(注:第一带+第二带)的经验公式。当时,《规定》定义的导水裂缝带即为第一带+第二带,与《三下规范》一致。这一期间,3个标准虽然给出的经验公式不同,但因《规定》和《三下规范》在两带命名及范围上保持一致,所以并未出现混乱。

然而,在《细则》替代《规定》后,因《细则》将导水裂隙带的范围缩小为第二带,出现了混乱。目前,《三下规范》和《细则》是指导矿井防治水中水体下采煤的两个最重要标准,且《细则》有多处条款(第85条、第87条,附录六)明确要求按照《三下规范》规定执行。然而,两者仅在第一带(即垮落带)的命名和定义上保持一致,在第二带、第一带+第二带上则出现了不统一。加之,两者均为国家煤矿安全监察局发布,这极易引起混淆。

覆岩两带命名主要影响上覆老空水、顶板水和地表水三类水害的防治,因为均涉及到覆岩两带高度计算问题。覆岩两带最大发育高度能否导通上覆煤层老空水,在顶板上方最高能够到达哪一层含水层,是否能够导通地表水等,都是矿井防治水工作的重点。影响覆岩两带高度计算势必影响矿井防治水工作,同时,也不利于该领域的学术交流。以部分2020年已发表学术论文为例,有的论文[6-7]称覆岩两带为导水裂隙带,有的论文[8-9]称导水裂缝带。因此,重新厘定覆岩两带的名称和定义这一工作显得尤为必要和紧迫。

4 覆岩两带名称和定义重新厘定的建议

先前,笔者曾对覆岩两带(第一带+第二带)的名称和定义进行过初步探讨,但不够全面系统,且未专门讨论第一带、第二带的命名及范围问题[10]。为了避免今后煤矿防治水领域再因“导水裂缝带”或“导水裂隙带”产生混淆,同时鉴于第一带、第二带、第一带+第二带对于煤矿防治水工作的重要意义,本次充分借鉴《三下规范》和《细则》相关定义与命名,在字面上不再强调“导水”,也不再纠结于“裂缝”或“裂隙”,仅强调上覆岩层的“垮落”和“断裂”,建议今后统一使用“垮落带”(第一带)、“裂缝带”(第二带)、“垮裂带”(第一带+第二带)。同时建议沿用《三下规范》和《细则》关于垮落带的定义——由采煤引起的上覆岩层破裂并向采空区垮落的岩层范围;将裂缝带定义为“垮落带上方一定范围内的岩层发生断裂,产生裂缝,且具有导水性的岩层范围”(使用《细则》关于导水裂隙带的定义,但将“裂隙”改为“裂缝”);将垮裂带定义为“指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂,产生裂缝,且具有导水性的岩层范围”。

5 结 语

1) 梳理对比了7个标准下覆岩两带的名称、范围及定义,指出了4个现行标准在对第一带、第二带和第一带+第二带命名时存在的4点乱象。

2) 阐述了覆岩两带命名混乱引发的现实问题。

3) 建议重新厘定覆岩两带的名称——垮落带(第一带)、裂缝带(第二带)和垮裂带(第一带+第二带),同时充分参考现行标准重新明确了三者的定义。