单侧受采动影响的软岩巷道破坏规律及支护对策

2021-08-02王德发杨永刚

王德发,杨永刚,郭 强

(1.内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010010;2.安徽省煤炭科学研究院,安徽 合肥 230001)

实践证明,巷道开挖后无支护时,在一定状态下是可以自稳的[1-3],但巷道受采动应力影响后,打破了围岩稳定的应力分布状态,若围岩松软破碎,巷道变形更加难以控制。尤其受单侧采动影响后,巷道两帮应力分布不均匀,顶板非对称下沉,巷道围岩表现出明显的非匀称变形特征,严重影响了巷道的正常使用和维护。

针对动压软岩巷道支护,国内外开展了大量研究,王其洲等研究了非均称变形巷道围岩稳定性指标,提出了非均称变形巷道高强度分区锚网索支护技术[4-5];张向东等确定了复合型变形力学机制,提出采用锚网索带注耦合支护方案[6];朱术云等建立了煤层底板应力模型,得到煤层底板应力分布[7-8];贾后省等采用巷道蝶形塑性区理论,揭示了采动巷道应力场与冒顶的内在联系[9-10];李家卓等研究了煤层群开采条件下的轨道巷多次扰动失稳机理[11-12];陈上元等针对非对称大变形问题,提出了“锚网索喷+底角锚杆+全断面注浆+反底拱”非对称耦合控制对策[13];李国盛等提出了“锚杆锚索+浅深注浆”巷道围岩联合强化支护技术[14-15]。对于大断面动压软岩巷道,多采用拱形断面,U型钢支架或锚网喷联合支护方式[16-17]。

韩城象山南一石门巷道围岩松软破碎,采动影响后变形严重,每年需扩修2~3次,巷道扩修率达到90%以上,严重影响矿井运输和安全生产,开展南一石门巷道加固技术研究对安全高效开采具有重要意义。本文以该石门单侧受动压影响软岩巷道阶段为研究对象,通过力学参数测定、XRD-衍射分析、数值计算和物理模拟,揭示单侧受采动影响的软岩巷道围岩变形特征,提出合理的支护对策。

1 工程地质概况

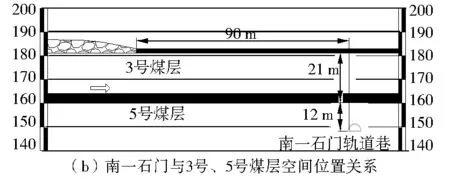

象山矿井3号和5-1号煤层厚度分别为1.6 m和2.55 m。南一轨道石门为穿层巷道,岩层倾角小于7°,盖山厚度496.8~662.3 m。巷道围岩主要为铝土泥岩、7号煤和泥质粉砂岩。巷道顶部20 m左右为3号煤层采空区,南部与21507工作面留有50 m煤柱,如图1所示。3号煤层21306工作面停采线与南一石门巷道水平距离90 m,垂直距离33 m,5号煤层与南一石门巷道竖直距离为12 m。

图1 南一石门与3号、5号煤层位置关系

南一石门巷道断面为直墙拱形,掘进断面宽度4 800 mm,高度3 100 mm(墙高1 200 mm,拱高1 900 mm)。南一石门口向西145~306 m范围,采用29号U型钢支护,排距800 mm。通过81 d实测,巷道顶底移近量500~1 000 mm,两帮移近量1 500~2 200 mm,变形速度为3~4 mm/d。石门向西145~241 m段底鼓严重,支架梁腿搭接处折断,顶梁被压平,顶底移近量300~700 mm;向西241~306 m范围,底鼓严重,支架顶梁变形,巷道单帮顶底移近量达100~120 cm,出现显著的非匀称变形,如图2所示。

图2 南一石门巷道围岩变形特征(mm)

2 巷道围岩性质测定

分别在南一石门向西80 m、100 m、180 m、220 m、260 m和300 m处取岩样6组,对岩样进行力学参数测定和XRD-衍射矿物成分分析,表1为实验结果。XRD-衍射结果表明巷道围岩蒙脱石含量2%~4%,高岭石含量12%~29%,伊利石含量3%~4%。围岩质软易碎,具有流变和膨胀等软岩特性。

表1 巷道围岩性质测定结果

物理力学实测表明,巷道围岩以泥岩为主,强度低,遇水软化,软化系数达0.37~0.66。泥岩饱和单轴抗压强度为15.06~23.96 MPa,软化系数为0.37~0.45;石英砂岩饱和单轴抗压强度为64.16 MPa,软化系数0.69;泥质粉砂岩饱和单轴抗压强度为10.91 MPa,软化系数0.66。

根据围岩性质,须增加支护强度,控制巷道变形,同时喷浆封闭围岩,防止围岩吸水软化和膨胀。

3 巷道围岩变形破坏机理数值模拟

3.1 数值计算模型的建立

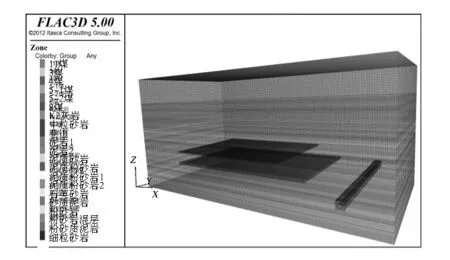

开挖巷道后,无支护时会出现两种情况:①巷道围岩变形到一定程度后即停止变形,并能长期稳定;②巷道围岩变形过程中伴随着片帮和冒顶,当垮落到一定程度时达到相对稳定[1-3]。随着工作面的不断推进,打破了巷道原有的三向应力平衡,工作面采动应力与巷道围岩应力相互影响形成叠加应力场。为了研究叠加应力场在巷道不同服务阶段的演化情况,采用FLAC3D数值模拟软件,根据现场实际情况建立三维数值模型进行模拟计算。

根据象山矿南一石门轨道巷地质条件和巷道与3号、5号煤层工作面的位置关系,建立了长×宽×高=400 m×200 m×180 m的三维数值模型。巷道断面为半圆弧拱形,宽度4.8 m,墙高1.2 m,顶板弧高1.9 m。模型上部施加原岩应力9.2 MPa,左右边界x方向固定,前后边界y方向固定,下边界z方向固定。指定X坐标轴正向为工作面推进方向,Y轴正向为巷道掘进方向,模型如图3所示。

图3 FLAC3D数值模型

3.2 巷道围岩位移变化规律

工作面推进到距离石门90 m、70 m、50 m、30 m和10 m时,巷道顶板、两帮和两肩角处的位移如图4所示。21306工作面开采结束后,巷道围岩出现轻微非均称变形,右帮位移占两帮围岩表面相对位移量的60%.当21507工作面距离巷道90 m时,巷道左帮向右倾斜,整体出现向右侧倾倒趋势。21507工作面距离巷道50 m之后,巷道左帮向右倾斜,右帮内敛,帮脚处与底板相互挤压,造成U型钢底部压弯,支护失效。巷道顶板与两肩位移由浅部向深部不断延伸,刚开始以径向位移为主,之后切向位移逐渐增大,导致巷道围岩出现显著非匀称变形。

图4 巷道围岩位移矢量

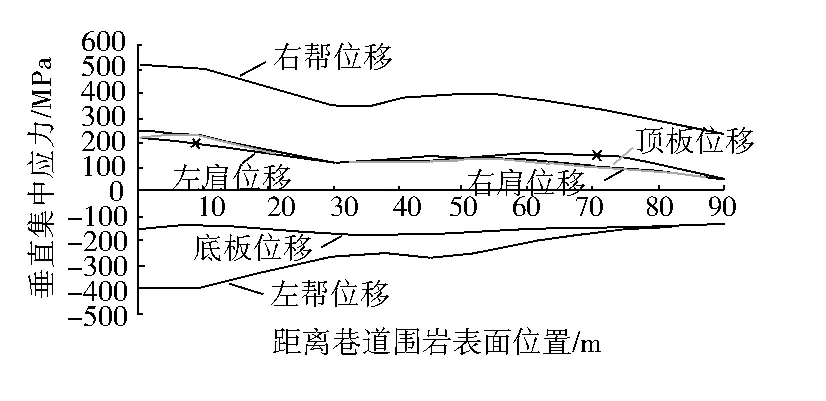

图5为巷道围岩位移随煤柱宽度变化规律。由图5可知,随着21507工作面距离石门间煤柱宽度的减小,围岩逐渐出现显著的非均称变形收敛。巷道顶板位移量增加了82%,底鼓量增加21%,左帮位移量增加64%,右帮位移量增加60%,左肩位移量增加80%,右肩位移量增加77%.

图5 巷道围岩位移随煤柱宽度变化规律

3.3 巷道围岩应力变化规律

随着煤层开采,工作面前方超前支承压力与巷道侧方集中应力叠加,形成不对称应力分布。如图6所示,21306工作面超前支承压力分布呈“蝶叶状”,21507工作面开采后,两个工作面超前支承压力叠加,“蝶叶区”范围增大,巷道两帮围岩应力由20 MPa增加到25 MPa以上。当21507工作面距离巷道50 m时,巷道左帮出现显著集中应力,峰值达到35~40 MPa,而右帮应力集中范围和峰值均小于左帮。其后,随着工作面推进,巷道围岩应力分布规律小幅度变化。

图6 超前支承压力变化云图

21507工作面推进至距离巷道50 m时,巷道围岩不同深度垂直应力分布规律见图7。左帮在距离巷道表面9 m处,垂直应力峰值达到45 MPa;右帮在相同距离垂直应力峰值达到30 MPa;巷道两帮垂直应力存在明显非对称分布规律,导致巷道围岩呈现出显著的非匀称变形特征。

图7 巷道围岩不同深度应力分布规律

3.4 巷道围岩塑性区特征

如图8所示,当21507工作面与石门距离为50 m时,巷道左侧帮部与顶板塑性区较大,右侧帮脚不断出现强烈剪胀变形且严重内敛,造成巷道顶板整体向右侧错动,巷道变形主要以两帮不对称变形、顶板非匀称下沉为主。

图8 巷道围岩塑性区分布

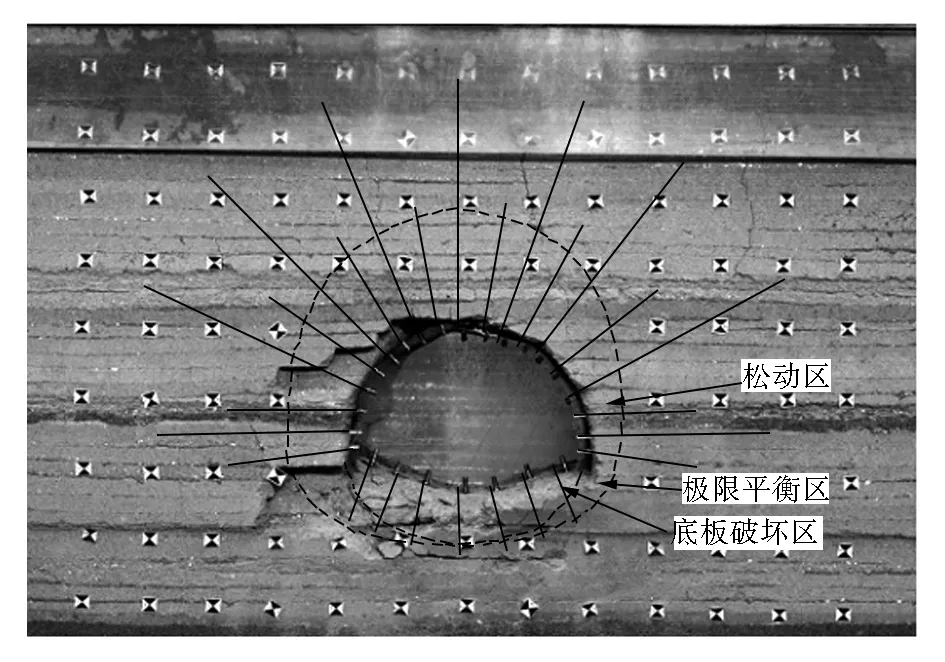

巷道开挖后,围岩破坏区域分为底板集中破坏区、松动区和极限平衡区,3个区域如图8所示。根据“极限自稳平衡圈”理论[1-3],对巷道围岩塑性区进行分析,得出巷道顶板破坏深度3.1 m,左肩破坏深度3.3 m,右肩破坏深度3.0 m,左帮破坏深度2.2 m,右帮破坏深度2.0 m,两帮脚破坏深度1.7 m,底板破坏深度1.25 m。据此提出南一石门巷道锚网索支护参数。

4 非对称变形巷道围岩支护方案

4.1 巷道U型钢支护方式改进

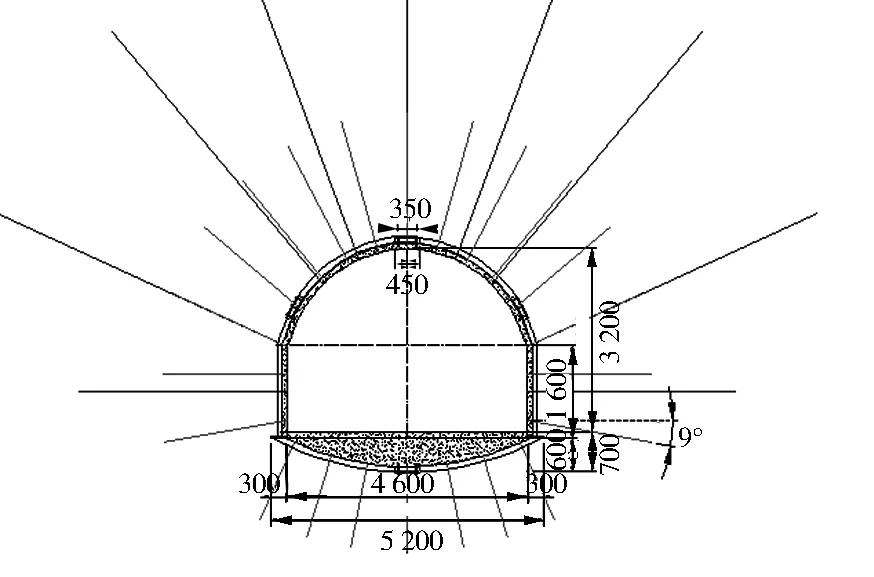

鉴于巷道顶底和两帮移近量大,底鼓严重,巷道断面应当预留一定的变形量。为此,设计巷道宽度由原4 800 mm提高到5 000 mm,适应两帮变形。巷道断面选择为直墙圆弧拱形,直墙高1 600 mm,顶拱高1 400 mm,提高顶板稳定性并适应顶板下沉变形。底板设600 mm反拱,提高巷道底板稳定性,抑制底鼓,如图9所示。

图9 (36号U型钢)支护断面设计(mm)

对原有支U型钢支护进行改进,逐架拆除原29号U型钢,重新架设36号U型钢,棚距600 mm,棚梁搭接450 mm,巷道全断面喷浆,喷浆厚度1 000 mm。

4.2 巷道注浆+锚网索喷联合支护

对巷道全断面采用注浆+锚杆锚索+钢筋梯子梁+金属网喷浆联合支护。巷道支护流程:喷浆封闭—注浆—浆液凝固后扩修—锚网索支护—再次喷浆封闭—局部锚注补修。

1) 注浆支护工艺及参数。巷道多次复修后围岩破碎更为严重,需首先喷浆封闭围岩,然后对顶板与两帮破碎区域注浆,注浆深度3 000 mm;浆液凝固后(约40 d)进行锚网支护,并喷浆封闭,喷层厚度50 mm;当巷道使用一段时间后,围岩产生开裂时,对开裂区域进行局部注浆锚杆补修,如图10所示。

图10 巷道围岩注浆示意(mm)

2) 锚网索支护参数。根据数值模拟结果,确定巷道围岩的锚网索支护参数为:巷道顶板锚杆长度2 400 mm,间排距600 mm,两帮锚杆长度2 400 mm,排距600 mm;顶板锚索长度6 000 mm,间距1 000 mm,排距1 200 mm,两帮锚索长度4 000 mm,排距1 200 mm;底板注浆锚杆长度1 500 mm,间距800 mm,排距600 mm。锚杆预紧力不低于30 kN,锚索预紧力不低于80 kN。巷道全断面采用金属网喷浆封闭,采用8号铁丝菱形金属网,网目70 mm。

4.3 支护效果验证

通过物理相似模拟实验,对支护方案进行验证(图11),采用上述支护方案,提高了巷道围岩的稳定性。巷道两帮塑性区深度减少85%以上,最大为0.8 m;顶板塑性区深度减少72%,最大为0.5 m;巷道周围塑性区明显减小,有效改善了顶板和两帮非匀称变形。

图11 采动影响下的优化方案支护效果

5 结 语

1) 南一石门巷道围岩含有蒙脱石、高岭石和伊利石,具有吸水软化性和膨胀性。巷道围岩以泥岩为主,强度低,遇水软化,软化系数达0.37~0.66。在巷道支护中,需喷浆封闭围岩,防止围岩遇水膨胀。

2) 受侧方工作面超前支承压力影响,巷道围岩呈现显著的非对称变形。工作面推进距离巷道50 m内,巷道围岩位移量显著增大,变形主要以两帮不对称位移和顶板非对称下沉为主,临近工作面侧帮应力集中范围和峰值均较大。

3) 根据巷道围岩非均称变形特征,对巷道围岩进行注浆加固,提高围岩的整体性和承载能力,合理的巷道断面为直墙半圆拱带底板反拱,确定了U型钢-注浆-锚网喷联合支护方案。