论油画的本体语言 从沙耆作品出发

2021-07-30曹意强

曹意强

针对艺术,我们所谓的“语言”似为隐喻或形象性的概括,囊括其风格、形式、媒介、技巧、个性,乃至题材。然而,这个隐喻中一个被忽略的要素,实则和语言本体相通。各种语言有其约定俗成的内部因素,但各门语言的区别则存在于其超越逻辑分析的习惯之中。例如英语的冠词和德语的性别变格,都没有什么语法逻辑,处于该语言中的人从不为之烦恼,甚至终其一生也意识不到它会是个问题。可对于想学这两门语言的外来文化者而言,它们却是最伤脑的小问题,而正是这些问题又构成了某门语言的基本特质。我们必须有意识地适应这些习惯,唯将之化为我们的第二自然,亦即变成我们的无意识习惯时,才可说掌握了这门外语。

油画是欧洲引进的一门艺术,与任何外语同理,它也不能违背甚或抛弃约定俗成的基本语言。当然,油画语言和任何一种语言一样,在历史进程中发生着变化,但千变万化均基于其本体的质感与原则。正因为如此,和学外语一样,最有效的油画学习方式是去欧洲油画圣地留学,而这也是西方油画史证实了的掌握油画品质与技巧的最佳途径。从16世纪开始,欧洲便已形成油画“游学”的传统,丢勒、鲁本斯、普桑以至柯罗等,代代都去意大利游学。而这个传统的中心也随着油画重镇的迁移而转变,至19世纪,大批欧洲和美国画家聚集于法国,如凡·高、毕加索等,本文涉及的比利时油画家也不例外。

沙耆的老师巴斯蒂昂曾获奖学金,赴法国巴黎,嗣后游历了西班牙等国考察和创作作品。这种艺术游学构成了18世纪兴盛的“大旅行”传统的主要部分,激励产生了许多大师。中国艺术家从20世纪30年代起加入了这一行列,由此可说中国油画真正扬帆起航了。

油画是视觉艺术中的一种媒介,正如任何民族的语言和艺术一样,有构成其之所以成为这一媒介、这一艺术所独具的技艺特性、表达潜质与美学价值:素描、色彩与笔触是油画基本语言的三个要素,亦即其基础的本体语言,这三者缺一不可。

我经常强调,油质媒介引入绘画的重要原因在于其再现视觉世界的优势。首先,作为视觉艺术,不论再现自然对象还是心灵图像,它都不能脱离可视形象。即使是抽象艺术,也是图像。其次,任何视觉艺术皆离不开对自然万物的模仿或再现,即使是心灵的抽象图像亦然。因为,艺术家本身是自然的一部分,而人类对任何图像的读解都会有意识或无意识地参照自然,否则无法理解其意义。

在20世纪90年代,中国美术界发现了沙耆,惊叹于他的油画水平,并将之比拟为中国的凡·高。这种评价的准则就是基于油画的三个本体语言。沙耆在比利时留学时紧紧抓住了这一点以磨砺这三方面的技艺。素描是构思、造型与构图的基础;色彩是油画再现自然的丰富性与表达情感的微妙性的手段;而笔触是传达个人心灵、形成个人风格力量的载体。这三者互为表里,铸成了油画的基本特质与个人的独特风格。人们常说“素描是造型艺术的基础”,这没有错,但如果将素描片面地视为用单色捕捉对象的训练,那便大错特错了,而且容易走向单一模式的描摹方式。素描不仅是训练形体描绘的基础,还是艺术构思、色彩、笔触和构图的基础。素描决定风格,素描决定艺术品质。我们有什么样的素描,就有什么样的油画;有什么样的笔触,就有什么样的色彩;总之,有什么样的素描、色彩、笔触,就有什么样的构图,就会呈现什么样的绘画作品与风格。提香、鲁本斯、委拉斯贵支、伦勃朗、荷尔拜因、安格尔、德拉克洛瓦、大卫、马奈、柯罗、莫奈、雷诺阿、毕沙罗、修拉、塞尚、凡·高、高更等莫不如此。沙耆的素描与其色彩色调、形体刻划和构图习惯形成高度一致,我们可以从其任何一点推演其余,它们构成了不相分离的整体。沙耆必定潜心研究过伦勃朗的素描,从他随手勾勒在左拉小说书页上的狮子可见(图1),他对伦勃朗素描手法谙熟于心。其明暗塑造、线条与整体氛围都有伦勃朗的影子。从他的油画中可见,其素描决定了其色彩效果与形体塑造。

图1 沙耆,画于左拉小说页边的狮子

油画媒介不仅色彩丰富,而且允许随意涂抹、覆盖与修改,依据这些特性,自然便以形体再现或塑造为其优势。因此写生,无论是室内还是户外写生,构成了油画创作的核心途径。欧洲油画的一个重要转折点是户外写生,这为油画本体语言打开了新的空间,即通过自然而磨砺、强化油画语言,进而提升创作品质。可以说,没有经过户外写生以强化油画基本语言的实践,就不可能产生全新的印象主义绘画风格。当然,这种写生决非我们通常误解的“写实”,事实上,正是这种低级的误解严重妨碍了中国油画的健康发展。沙耆的油画成就正说明他理解写生的含义。

显然,世上没有一幅绘画是纯粹“写实”的,连照片也根本做不到。同样,世上没有一幅中国画是纯然“写意”的。例如,谁能在世界绘画中找出比八大山人所画的鸟禽更逼真?八大山人充分利用特定的毛笔与水墨的媒介潜质或限制,完美地将灵性、形体与之结合而画出了栩栩如生的孤傲鸟禽。不论何种媒介,绘画总是通过既发挥媒介潜质又突破该媒介内在限制这双重性而获得与上述三者的极致配合。可见,把绘画绝对地分为“写实”与“写意”两个对立阵营,进而把“写实”一方说成不懂笔墨与线条精神的绘画,这是对视觉艺术本质的无知,也是对特定媒介表现力、限定性与品质标准的无知。

正是在这种对立的误导中,我国油画普遍忽略了笔触触感。而笔触是油画的基本本体语言之一。由于缺乏对这一语言的意识,油画便会丧失其特有的韵味和塑造力度。但沙耆的油画则不然,就像一位优秀的外语学习者一样,他认识到了笔触的重要性并充分掌握了它,这也是他的作品之所以能在我国油画界鹤立鸡群的重要原因。

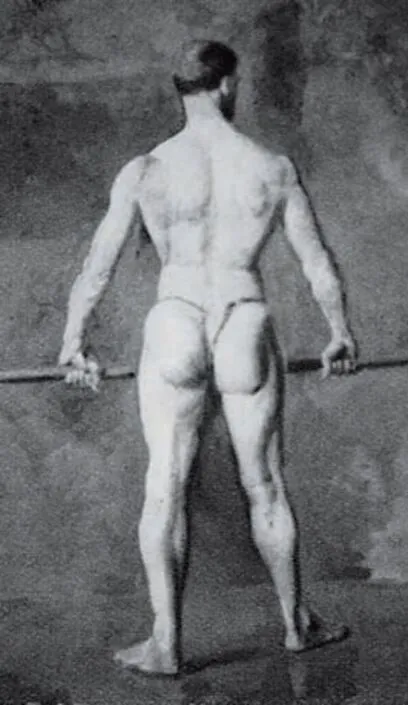

学习语言的基本方法是模仿,艺术训练也不外于此。历史上所有伟大的画家皆起步于临摹前人杰作,从中不仅学习技巧,而且学会领悟艺术品质。我们对于沙耆在比利时留学的情况,特别是对其师承关系知之甚少。二十多年前,在北京与上海策划沙耆首次油画展时,我根据从国外找到的部分封尘文献,挖掘出了他导师巴斯蒂昂的零星材料,并在一篇文章中勾勒了巴氏的艺术活动与成就(他也是吴作人的老师),以帮助理解其学生沙耆的油画风格。这样的研究,尽管资料匮乏,但就油画本体语言而言,作品本身便是最雄辩的史证。欲评价沙耆的油画与风格的形成,这里展示的作品足以让我们窥察其油画语言的秘密。首先,他注重临摹大师作品,这从他临摹大卫的《马拉之死》(图2)可见一斑。我一直认为,画家临摹大师作品是一种研究,而不是复制原作,我称之为解决自己某些绘画问题,或为提升自己艺术表现力的“意临”。沙耆临摹此画时在探究的是画面构成、明暗处理,以及笔触走向与前述两方面的结构关系。可以说这些习得的因素逐渐演化为他的个人油画语汇,贯穿于他所有作品之中,尤显见于穿红色裙子和白上衣的两幅女人肖像画中(图3、图4)。沙耆在学习油画语言时,没有忘记素描是其重要句法。在下面论述油画笔触表现力时,我将具体讲到油画与素描的变化性因果效用,这里仅想再次提醒观者注意:沙耆的素描水平是如何直接奠定了他的油画格调乃至风格与水准的。如果我们比较一下他那幅人体背影素描与女人体背影油画,就不难看出这一点(图5、图6)。沙耆的素描吸收了欧洲诸种传统,包括意大利文艺复兴时期的大师,还有伦勃朗、鲁本斯以及法国学院式和印象派的素描,他广泛学习以综合为自己的表达习惯。

图2 沙耆,临《马拉之死》,1944年,布面油画79.6 cm×70 cm,浙江省博物馆

图3 沙耆,《穿红裙的女士肖像》1940年,布面油画,79 cm×64.9 cm浙江省博物馆(左)

图4 沙耆,《皇家美术学院画室》(局部)1940年,布面油画,69 cm×78.9 cm浙江省博物馆(右)

图5 沙耆,布鲁塞尔皇家美院1936ü 1937 学年美术比赛获奖作品,《人体背习作》,1936 1937年,布面油画,198.4 cm×127.8 cm,浙江省博物馆(图片由祝天猛提供)

图6 沙耆,《站立的女人体习作》1938 1939年,布面油画198.4 cm×127.4 cm浙江省博物馆

艺术的神奇之处在于:它既是可习得的技艺,是限制性技术,然而它又必须达到超越技艺、突破限制的境界后,方可称为艺术。同时,任何个体艺术家作品的价值只能显现于这样的悖论中:一方面,其作品必须纳入已有深厚传统积淀的历史价值长河中去衡量;另一方面,它们又必须具备强烈的个人创造性,独绝于传统。而唯有经受住这一悖论检验的艺术家,其作品才有真正的创造性品质。沙耆深知此理,他努力将自己既活在历史中又活在自己的心理艺术世界。与国内油画相比,沙耆作品的明显特征是他那自由粗犷的笔触塑造力。这是他发挥油画媒介潜质的结果。

任何绘画媒介都有其独特的表现力与限制性。这从意大利文艺复兴盛期的绘画中可见出显明的对比,当时是蛋彩媒介与油质媒介并用的时代。伟大的艺术家如米开朗琪罗和拉斐尔等都采用蛋彩创作湿壁画,有利于创作出笔触细腻、色调光泽辉煌的作品,同时画面不易剥落龟裂。但是,由于该颜料干得快,画家必须快速而准确无误地下笔,在短暂的时间里层层渲染画面,并用交叉线条处理出光影明暗效果。人们常常疑惑:为何莱奥纳尔多·达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔等如此重视素描与创作素描大样稿,而且其风格相对强调线性刻划?其实这是与湿壁画技艺的限制密切相关的。而当威尼斯画家如提香等主要以油画媒介创作时,素描的方式也随之变化,他们会更注重涂绘性与色调氛围。较之蛋彩,油画的优势是可以反复涂抹,这就意味着可以将素描与创作交融一体,可以在创作进程中不断修改形体。正因为这一特性,油画既可薄涂,产生烟雾般的朦胧效果,又能叠加厚涂,创造深厚凝重的浮雕感。这突破了蛋彩的限制,为发挥笔触的触感表现力提供了巨大的空间,激发了油画家充分开拓其潜力,犹如宣纸和水墨的采用,要求中国画家以更简练、更具暗示性的笔墨表现对象。起初,画家是以蛋彩方式与油画方式相结合的手段创作油画,莱奥纳尔多的《蒙娜丽莎》(图7)即是典范。在这幅画中,细腻柔和的细节与粗糙厚涂的形体,以及明亮的色彩与浓郁的明暗交错一体,创造了神秘而深重的美学效果,完美体现了两个据传由他概括的重要笔触潜质:晕染效果[sfumato]与厚涂效果[impasto]。

图7 Da Vinci,Leonardo.Mona Lisa.1503-1506.Oil on panel.77 cm×53 cm.Louvre Museum

德国艺术史家沃尔夫林把欧洲绘画梳理为两条发展路径:一是以波提切利或凡·艾克式的清晰的造型为主的“线性”风格(图8);二是以提香、伦勃朗等为代表的块面处理的“涂绘”性模式。这两种方式无疑对应于媒介的限制特性:前一种主要见于蛋彩绘画中(虽然世俗观念误认为油画的发明者是凡·艾克兄弟,但他们主要还是按蛋彩技法绘制油画,即清晰地刻画每一个形体与细节,属“线性”模式);后一种见之于提香、伦勃朗、委拉斯开兹等大师直至法国印象主义的创作(图9)。就油画本身而言,可以说也有两种主导倾向,前述莱奥纳尔多的两个效果术语预示了它们——柯罗、惠斯勒、雷东、透纳,以及一些印象派等作品属于轻雾般“晕染”效果,而伦勃朗至弗洛伊德等的作品为“厚涂”风格。沙耆偏爱油画的厚涂塑造感,但他也尝试其云雾效果,如他在比利时留学时于当地出售的蓝色花瓶花卉作品就属此类。但无论用哪种模式,沙耆都注重笔触的表现力,强调笔触的呼吸感。

图8 Botticelli,Sandro.Idealised Portrait of a Lady.c.1480.Tempera and poplar wood.82 cm×54 cm.Städel Museum

图9 Velázquez,Diego.The Needlewoman.c.1640-1650.Oil on canvas.74 cm×60 cm.National Gallery.Washington,D.C.

如前提到,笔触的触感是油画的核心语言,不仅体现作品的价值,而且是画家个人风格的独特表征。不知出于何种原因,我国的画家在油画实践中一直比较忽视这个要素,以致造成缺乏油画表现力和模式单一化的问题。对应于上述油画的两种倾向性模式,其笔触也大致呈现两种倾向:一种是轻松自由的笔触,如哈尔斯的自由奔放,如柯罗的轻盈飘逸(图10、图11);另一种是厚实有力,如提香、伦勃朗、康斯特布尔等的大胆厚涂(图12、图13)。欧洲绘画史上有一个专门的术语概括笔触的大胆有力:Bravura。当然,这两种笔触倾向并非泾渭分明,它们时常交织,如雷诺阿(图14)常乘画面未干之际采用饱含颜色与各种笔触,来实现笔触塑形的浑然一体效果。沙耆的蓝瓶花卉(图15)也旨在达到类似的画面效果。他的笔触自觉意识甚强。从他的变化性笔触可以推断他深入琢磨过从伦勃朗到凡·高再到毕加索等现代主义的笔触。各种笔触,短小、重复、快速、迟滞、破碎、大块、轻薄、厚重的笔迹笔触交响于他的每一幅作品中,画笔与刮刀并用,塑造出醇厚结实的形体与构成。在此,沙耆心中的目标是立笔造型,使每一笔触便能抵上数笔的造型效果。或者,在笔触的狂欢中,他用现代主义的切线加以归整。笔触是他油画的架构,如同画框,把色彩、造型与情感合拢于其中,或者说,是以其富有表现力的笔触统摄住色彩、形体、明暗、节奏、想象力与情感等诸因素,使之更具表现力和个性。

图10 Hals,Frans.Laughing Boy.c.1625.Oil on panel.30.45 cm diameter.Mauritshuis

图11 Corot,Jean-Baptiste-Camille.Souvenir of a Journey to Coubron.1873.Oil on canvas.32.4 cm×46 cm.The National Gallery.London

图12 Rembrandt.Self-portrait.1658.Oil on canvas.133.7 cm×103.8 cm.Frick Collection

图13 Constable,John.The Vale of Dedham.1828.Oil on canvas.122 cm×144.5 cm.Scottish National Gallery

图14 Renoir,Pierre-Auguste.Onions.1881.Oil on canvas.39.1 cm×60.6 cm.The Clark Art Institute

图15 沙耆,《蓝色花瓶中的花卉》,1942年布面油画,74 cm×62 cm,比利时私人收藏

在此,每一个笔触都是关纽,笔触即造型、笔触即色彩、笔触即节奏、笔触即情感、笔触即个性。笔触的呼吸感、笔触所承载的色彩色调与笔触的力度构成了油画的本质韵味,同时,与中国画骨法用笔的线条所具有的鉴定功能一样,油画的笔触触感也是区别不同画家风格与品格的重要依据。沙耆油画在中国油画史有独显的面貌,他的作品也殊异于此展中其他四位留学比利时的画家,可以说都是拜其笔触的表现力所赐(图16)。

图16 沙耆,《比利时妇女肖像》1937 1938年,布面油画48 cm×35 cm,私人收藏

毫无疑问,全山石策划这个展览,其宗旨就是:希望借助这五位留学比利时的中国油画家的作品,引发我们对油画本体语言的探索。在当下的艺术境况下,这种愿望也许会被视为不合时宜,因为有一种甚至来自曾经非常杰出的中国油画家的呼声,他们或认为油画已经终结,不必再画了,或认为中国油画家的水平已经超过西方大师了。这两种声音从不同的角度宣布了油画的死亡。归根结底,这两种声音的错误都在于对艺术性质的误解。中西古人早已有言,艺术无古今之分,唯有优劣之别;艺术的媒介、形式、风格等也如此,无介质之分,唯有好坏之别。艺术不同于科学和其他事物,决不能以进化的观点加以论断,也不能加以预设。艺术和学术一样,都是超越时空的创造,如王国维所言,无古今中外之别,无新旧之别。至于应不应再画油画,这不是艺术史也不是历史的决定,而是画家自己的决定。油画的前景,在于由个体画家不断拓宽掘深油画的表现潜质而创造的优秀作品;这些作品,既能纳入油画历史的审美价值体系长河中加以验证,又能从中脱颖而出,独绝于传统,成为新的杰作,由此形成新的传统。这一双向价值的洗礼说明:油画必会在发展中创新;而如果背离这一价值,甚至完全无视油画的基本语言,那就等同于人为地终结油画。在这里,语言不再是隐喻,而是其本身生存的标志:如果全然摈弃某个特定语言的约定俗成的规则,它便成了无法为人理解的乱语。油画也是如此,不论是再现性还是抽象性的创作,违背基本语言及其结构便将自我消解,油画不成其为油画。沙耆以其作品不仅演示了油画本体质感的重要性,而且证明:油画具有巨大的发展空间,它吸引着一代又一代的画家去探索、去创造,为历史、为当下,也为未来而推进这一事业。这即是举办此展的目的,更是全老师创办以“油画研究”为宗旨的“艺术中心”所怀抱的远大期望。

2021年2月28日于汉堡