柴达木盆地北缘西段中侏罗统层序地层特征及与铀富集关系

2021-07-30邵恒博张泽豪王继斌廉康陈擎

邵恒博,张泽豪,王继斌,廉康,陈擎

(1.核工业二〇三研究所,陕西 西安 710086;2.山东新汇建设集团有限公司,山东 东营 257029)

柴达木盆地是我国四大盆地之一,位于青藏高原东北部,面积约为12×104km2。20 世纪50 年代以来,国内铀矿地质工作者在柴达木盆地北缘(柴北缘)及周边地区开展了铀矿地质调查、钻探揭露评价、铀成矿特征等一系列研究工作,取得了许多重要的认识[1],先后发现了绿草山、冷湖石地26、北大滩、鱼卡等砂岩型铀矿点、矿化点和五彩山301、路乐河123 等煤岩型铀矿点[2],显示出铀矿勘探潜力较大。

柴北缘原始古地貌特征复杂,后期又经历了多期强烈的构造运动,导致侏罗系遭受大面积抬升剥蚀,不同地区侏罗系的分布特征具有很大的差异,造成柴北缘沉积体系复杂、地层对比难度较大。层序对砂岩型铀矿的形成具有重要的控制作用[3-6],前人对柴北缘侏罗系层序地层划分与对比进行了研究[7-10],但研究程度仍然比较笼统、宏观,针对柴北缘侏罗系层序地层特征与铀富集之间关系的研究仍较少,层序对铀富集的控制机理尚不明确。近年来,核工业系统在柴北缘开展了大量的研究及钻探查证工作,相继在柴北缘中侏罗统大煤沟组及石门沟组中发现了多个工业铀矿孔、矿化孔及异常孔,积累了丰富的地质资料。因此,本文利用野外露头、钻井等资料,运用层序地层学的理论和方法,以柴北缘西段中侏罗统层序地层特征及与铀矿成矿关系为重点研究对象,系统分析了柴北缘西段地区层序地层特征与铀富集的关系,以期为柴北缘西段中侏罗统铀矿找矿及勘查工作提供指导。

1 区域地质背景

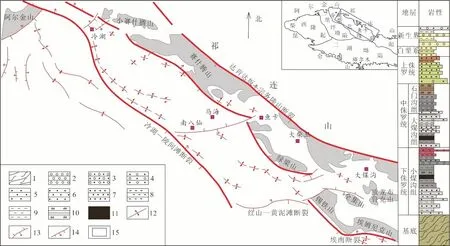

柴达木盆地位于青藏高原东北部,周缘被祁连山、昆仑山和阿尔金山环绕,可划分为柴西隆起、一里坪坳陷、柴北缘隆起和三湖坳陷4 个一级构造单元[11]。柴北缘隆起北靠祁连山,西以冷湖-陵间断裂与一里坪坳陷相邻,南以红山-黄泥滩断裂和埃南断裂为界与三湖坳陷相接,东以宗务隆山为界(图1),盆山之间为断裂接触[12]。

图1 柴北缘西段构造纲要简图Fig.1 Structure outline map of the west of northern margin of Qaidam Basin

受阿尔金走滑断裂和祁连、昆仑造山带南北向挤压力的影响,柴北缘构造走向多为北西-南东或北西西-南东东。研究区中新生代地层发育较齐全,侏罗系自下而上发育下侏罗统小煤沟组,中侏罗统大煤沟组、石门沟组和上侏罗统采石岭组、红水沟组。研究区位于柴北缘西段,东起大煤沟,西至冷湖,自西向东可分为赛什腾、鱼卡和大煤沟3 个重点研究区段。中侏罗统大煤沟组和石门沟组是研究区重要的含煤层和烃源岩层系,同时也是区内铀矿找矿的重点层位。

2 沉积相类型及特征

柴北缘西段侏罗系形成于陆相盆地,其沉积相和沉积体系类型具有典型的陆相盆地特征,沉积相类型较复杂,主要发育辫状河、辫状河三角洲和湖泊相沉积体系。

2.1 辫状河

柴北缘西段中侏罗统辫状河沉积较为发育,大煤沟剖面、羊水河剖面、大头羊剖面中侏罗统大煤沟组中均可见到典型的辫状河沉积。在钻井岩心上可见到辫状河道底部滞留沉积形成的冲刷面(图2a),河道砾石常呈叠瓦状定向排列,露头和岩心上可见反映水动力较强的大型交错层理(图2b)、平行层理等。在纵向上,辫状河沉积物粒度具有正旋回的特征。

2.2 辫状河三角洲

辫状河三角洲相也是柴北缘西段中侏罗统最常见的沉积相类型之一,赛什腾、鱼卡和大煤沟地区均有辫状河三角洲发育。

辫状河三角洲平原主要发育分流河道、分流间湾和沼泽微相。分流河道主要发育砾岩、含砾砂岩和砂岩,底部发育冲刷面,纵向上表现为正粒序(图2c),可见平行层理和槽状交错层理(图2d)。分流间湾水体能量弱,以细碎屑为主,常见水平层理。沼泽微相生物繁茂、缺氧还原,煤层发育(图2e)。辫状河三角洲前缘发育水下分流河道、水下分流间湾、河口坝、席状砂等沉积微相。水下分流河道是分流河道的水下延伸部分,二者沉积特征相似,以粗碎屑沉积物为主,发育下粗上细的正粒序。河口坝、席状砂以中砂岩、细砂岩为主,纵向上以反粒序为特征。辫状河三角洲平原地形坡度较大,易形成包卷层理等同生变形构造(图2f)。前辫状河三角洲水体能量较弱,以发育水平层理的泥岩为主。

2.3 湖泊

柴北缘西段中侏罗统晚期湖泊相沉积发育较广泛,常见滨浅湖、半深湖-深湖相沉积,在冷湖、赛什腾山和大煤沟地区石门沟组均可见湖泊相沉积。

滨浅湖位于浪基面之上,水体浅,受波浪和湖流作用影响水体活跃。滨浅湖砂岩多为细砂岩,碎屑颗粒分选、磨圆较好,常发育平行层理、压扁层理(图2g)、小型交错层理和块状层理,可见生物碎片(图2h)、生物潜穴和植物根茎。半深湖-深湖相水体较深,位于浪基面以下,水体能量弱,岩性以深灰色、灰黑色泥岩为特征,并发育油页岩(图2i),暗色泥岩一般发育块状层理或水平层理。

图2 柴北缘西段中侏罗统典型岩心、露头特征Fig.2 The typical drilling cores and outcrop of the Middle Jurassic in the west of northern margin of Qaidam Basin

3 层序地层特征

3.1 层序界面识别

此次研究以经典层序地层学为理论基础,结合前人对柴北缘西段侏罗系层序研究成果[13-14],在研究区识别出3 种类型的层序界面。

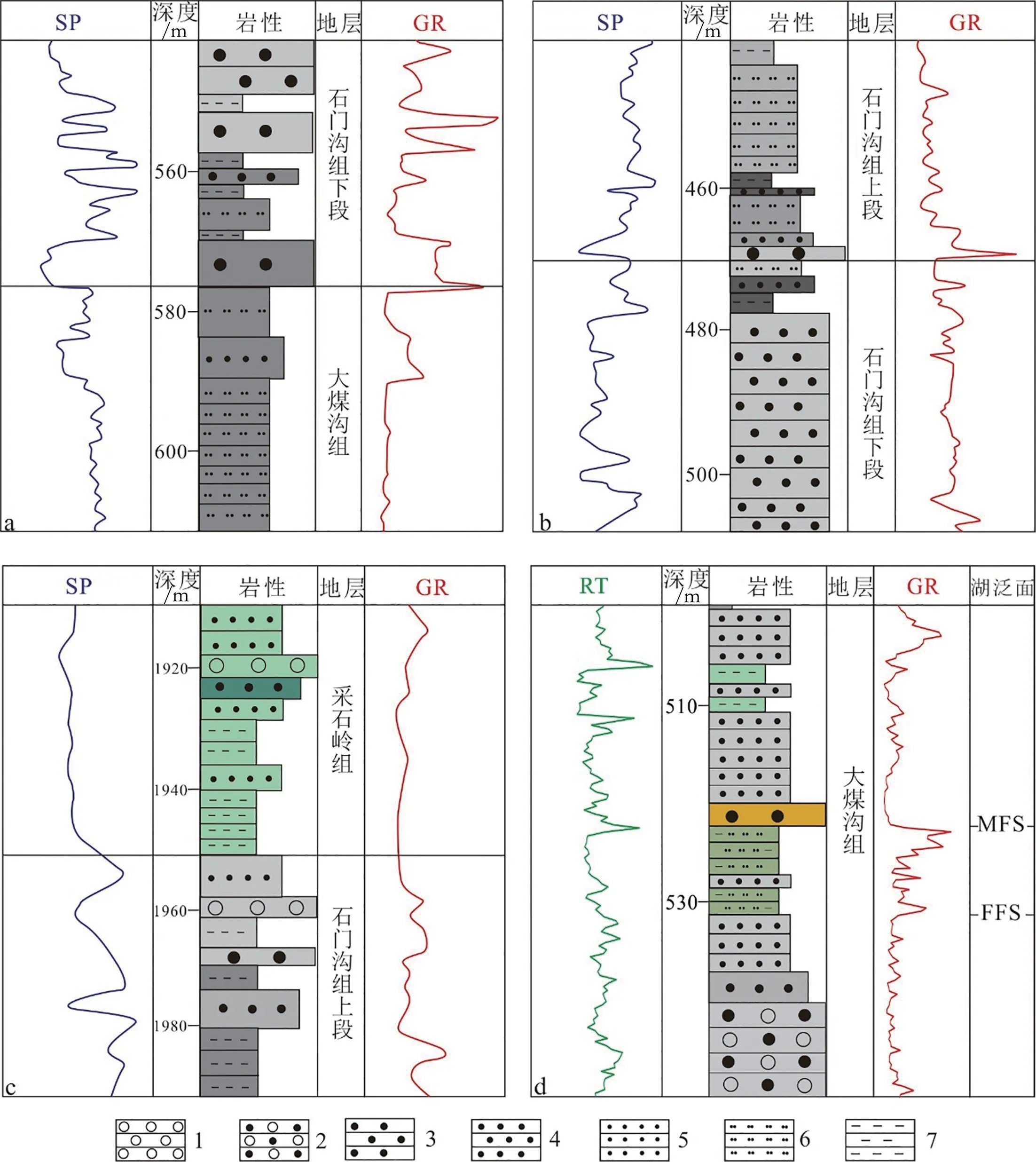

1)下切谷冲刷面:由于湖平面的下降,河流回春作用会形成下切谷,沉积特征上常表现为相互叠置的厚层砂砾岩及透镜状砾岩。测井上常表现为测井曲线的突变,如石门沟组底部发育侵蚀冲刷面,穿过该界面电阻率明显增大,自然电位由低幅齿状突变为高幅箱状,自然伽马值突然减小(图3a)。

2)沉积相转换面:是湖盆内缺乏下切谷充填砂体时或者在冲积平原河道间识别层序边界的重要标志[15]。石门沟组上下段界线处存在测井曲线突变面,穿过层序界面,石门沟组下段测井相形态为钟形,电阻率较小,石门沟组上段测井形态为漏斗形,自然伽马曲线在该界面处也发生突变(图3b)。

3)地层颜色、岩性突变面:是沉积环境突变的直接表现。石门沟组与采石岭组之间为颜色、岩性突变面,界面之下为水体较深的深色泥岩、油页岩,而界面之上为水体较浅的灰绿色泥岩、砂岩和砾岩(图3c)。

图3 层序及体系域界面特征Fig.3 The features of the sequence and systems tract boundary

3.2 体系域界面识别

在一个层序内部可以根据初始湖泛面和最大湖泛面将其划分为低位体系域(LST)、湖侵体系域(TST)和高位体系域(HST),因此体系域界面的识别就是初始湖泛面和最大湖泛面的识别[16]。

初始湖泛面(FFS):水体首次越过下切谷后形成的界面称为初始湖泛面,该界面之上,水体变深,岩性变细[17]。因此根据岩性组合可将覆盖在下切谷粗粒沉积物之上的第一套细粒沉积物底面定为初始湖泛面。测井曲线上表现为穿过该界面电阻率突然减小,自然伽马值骤增(图3d),砂地比减小。

最大湖泛面(MFS):是湖盆水体最深时的湖平面,此时湖盆可容空间最大,沉积物粒度达到最细,因此可将一套层序内广泛发育的厚层泥岩的顶面定为最大湖泛面。准层序组在最大湖泛面由退积型变为进积型,砂地比增大,测井曲线特征为电阻率增大,自然伽马值减小(图3d)。

3.3 层序划分方案及其特征

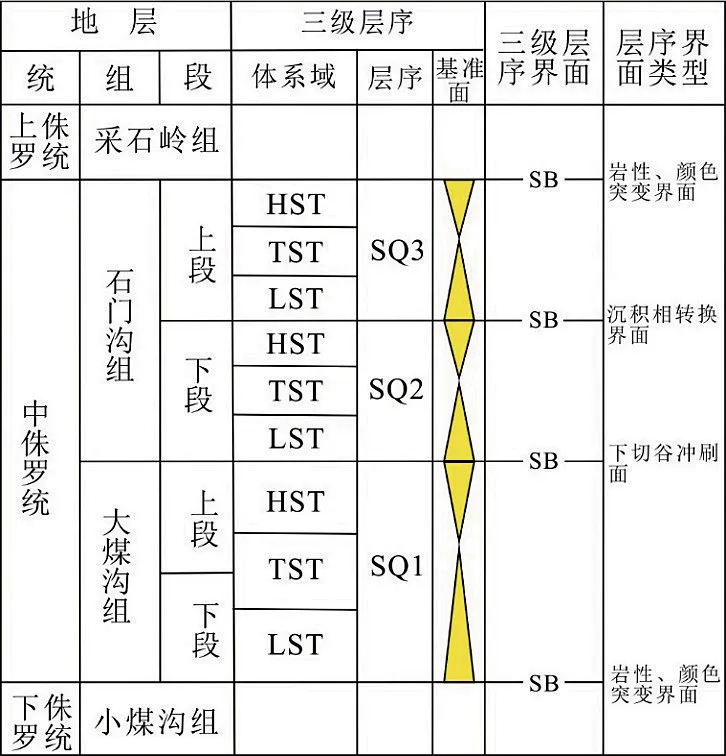

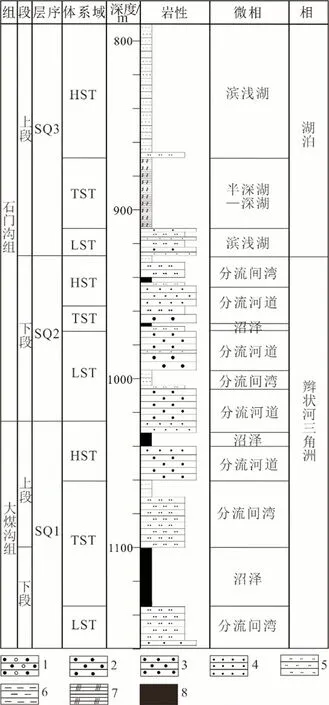

根据层序界面的识别,将柴北缘西段中侏罗统划分为3 个三级层序,自下而上依次分别称为SQ1、SQ2、SQ3(图4)。

图4 柴北缘西段中侏罗统层序划分方案Fig.4 Sequence stratigraphic subdivision of the Middle Jurassic in the west of northern margin of Qaidam Basin

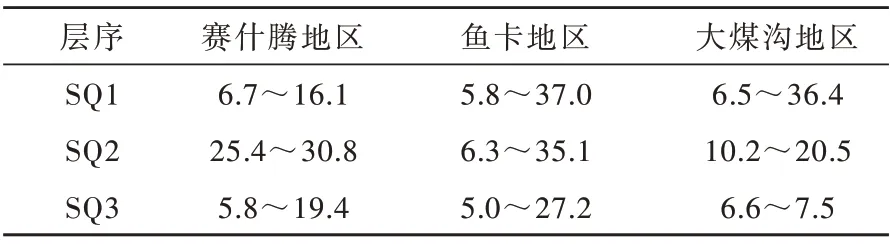

SQ1 层序相当于中侏罗统大煤沟组,底面与下伏小煤沟组为岩性、颜色突变界面。SQ1 沉积期主要为辫状河、辫状河三角洲平原、辫状河三角洲前缘相沉积。岩性主要为辫状河相含砾砂岩、砂岩、辫状河三角洲分流河道砾岩、含砾砂岩、砂岩以及分流间湾泥岩、粉砂岩(图5)。SQ1内砂岩厚度为5.8~37.0 m,平均厚度为22.6 m,含砂率为9.0%~67.0%。不同地区砂岩厚度差异较大,赛什腾地区砂岩厚度为6.7~16.1 m,鱼卡地区砂岩厚度为5.8~37.0 m,大煤沟地区砂岩厚度为6.5~36.4 m(表1)。

SQ2 层序相当于石门沟组下段,该层序底界面为下切谷冲刷面。SQ2 内沉积了灰黑色泥岩、粉砂岩、细砂岩、粗砂岩和煤(图5),沉积相类型主要为辫状河三角洲和滨浅湖。SQ2 内含砂率为15.0%~68.0%,砂岩厚度变化范围为6.3~35.1 m。赛什腾地区砂岩发育最好,厚度为25.4~30.8 m,鱼卡地区砂岩发育较好,厚度为6.3~35.1 m,大煤沟地区砂岩发育最差,厚度为10.2~20.5 m(表1)。

SQ3 层序相当于石门沟组上段,层序底界面为沉积相转换面,顶界面为岩性、颜色突变界面。SQ3 岩性主要为含砾砂岩、细砂岩和泥岩(图5),沉积相类型主要为辫状河三角洲及湖泊沉积。纵向上SQ3 砂体发育较薄,砂岩厚度为5.0~27.2 m,含砂率为7.0%~48.0%,其中赛什腾地区砂岩厚度为5.8~19.4 m,鱼卡地区砂岩厚度为5.0~27.2 m,大煤沟地区砂岩厚度为6.6~7.5 m(表1)。

表1 柴北缘西段中侏罗统砂体厚度统计/mTable 1 The statistics of sandstone thickness of Middle Jurassic in the west of northern margin of Qaidam Basin

图5 钻孔21 沉积层序特征Fig.5 Sedimentary-sequence features of borehole 21

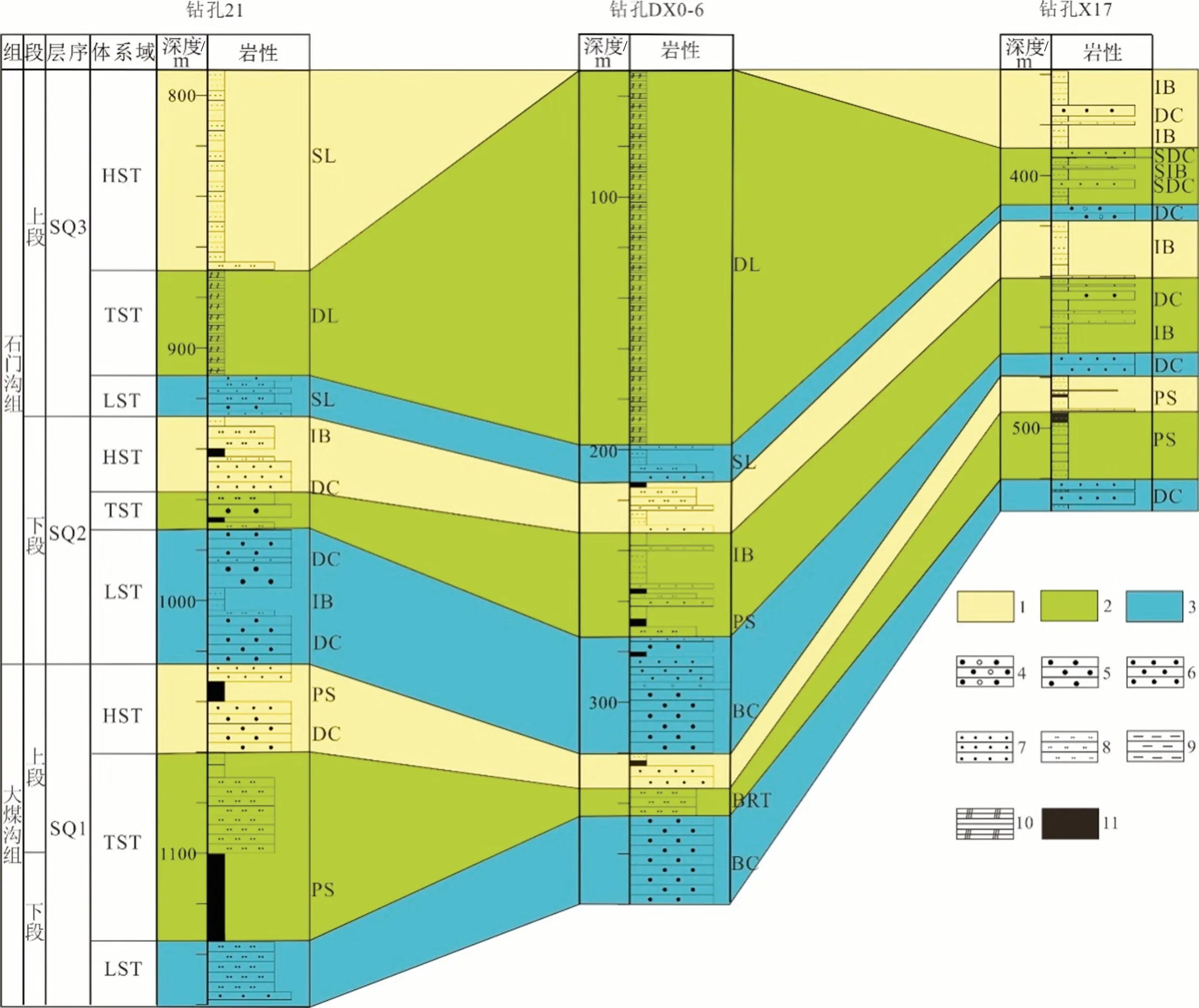

从SQ1、SQ2 到SQ3 沉积相变化具有继承性,总体沉积相类型变化不大,主要发育辫状河、辫状河三角洲和湖泊相,但湖盆面积逐渐扩大,细粒沉积物逐渐增多(图6)。

图6 柴北缘西段中侏罗统层序地层及沉积相对比(据文献[14]修编)Fig.6 The comparision of sequence stratigraphy and sedimentary facies in the west of northern margin of Qaidam Basin

4 沉积相及层序地层格架下的铀富集规律

4.1 柴北缘西段层序地层与铀富集关系

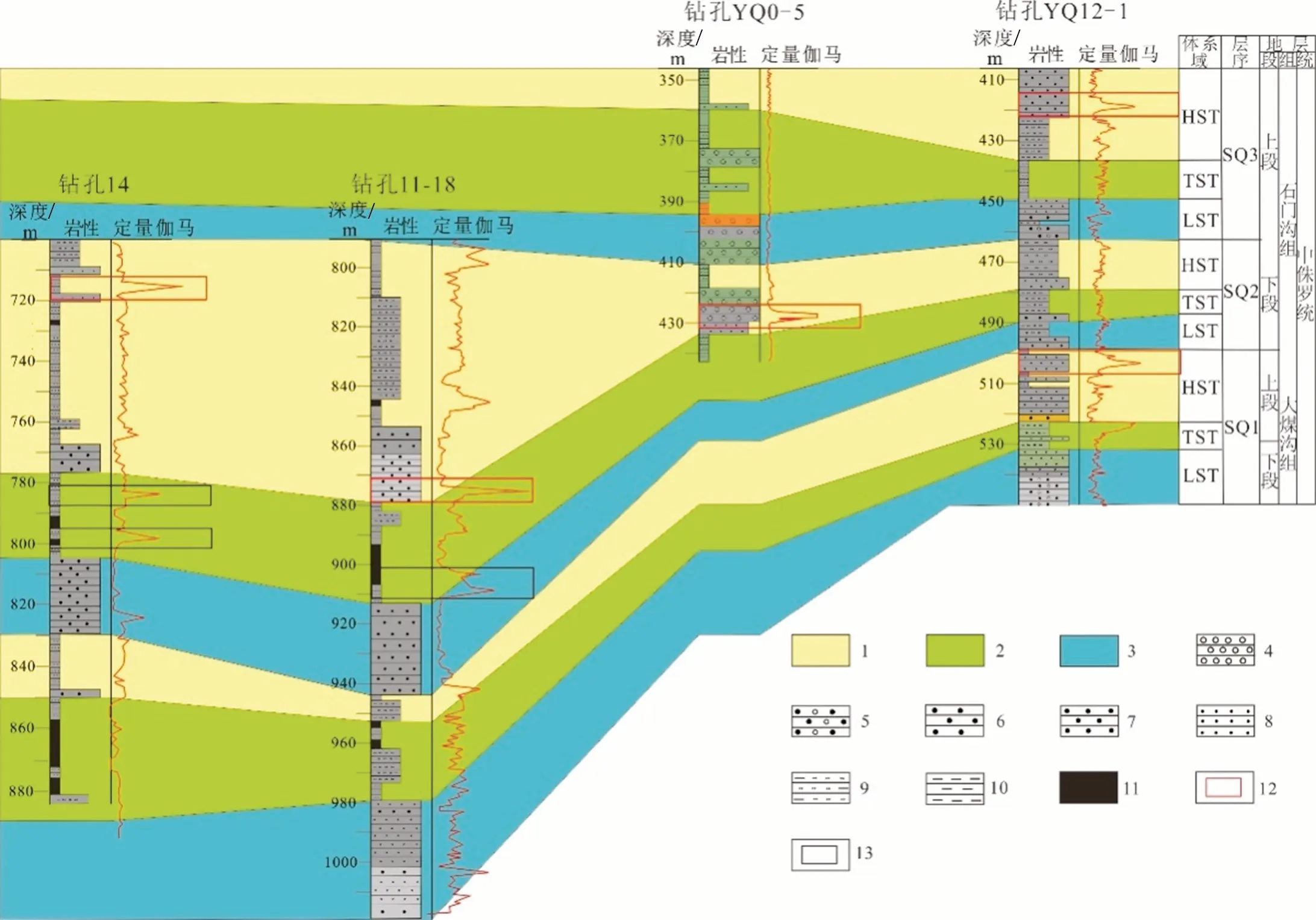

层序是砂岩型铀矿勘查与评价的基本单元,划分层序及对应的体系域是研究砂体分布、铀储层及运移通道预测的基础[18]。如上所述,柴北缘西段中侏罗统整体表现为辫状河、辫状河三角洲和湖泊沉积体系的陆相层序特征,辫状河和辫状河三角洲相是砂岩型铀矿形成的有利相带[19-22]。在纵向上层序与砂岩型铀矿化的产出层位和层序、体系域具有明显的关系。目前在赛什腾和鱼卡地区中侏罗统都见有砂岩型铀矿化,赛什腾地区(11-18、14)铀矿化分布在SQ2,鱼卡地区(YQ12-1、YQ0-5)中侏罗统3个三级层序内部都存在铀矿化(图7)。从体系域角度分析,虽然3个层序内都见有铀矿化,但所有的砂岩型铀矿化均分布在高位体系域,在湖侵体系域中主要发育泥岩型和煤岩型铀矿化。

图7 柴北缘西段中侏罗统层序地层对比(据文献[23]修编)Fig.7 The comparison of sequence stratigraphy in the west of northern margin of Qaidam Basin

湖侵体系域泥岩型和煤岩型铀矿化发育是由于湖侵体系域水体深度大,沉积物粒度细,以泥岩、粉砂岩为主,不易形成厚大砂体,不利于砂岩型铀矿化的形成。泥岩、粉砂岩等细粒沉积物比表面积大,具有较强的吸附能力,在沉积期能够吸附水体中的铀元素,造成铀元素在沉积期的预富集。另外,在湖侵体系域发育凝缩层,凝缩层内有机质丰度高,是烃源岩发育的重要层段,有机质的发育也能够增强凝缩层对铀元素的吸附,造成铀的富集。

高位体系域和低位体系域一般砂体发育较好,而造成柴北缘西段铀元素主要富集在高位体系域而不是低位体系域的原因有以下3点:1)高位体系域砂体类型主要为前积型砂体,连通性、渗透性较好,成熟度和粒度适中,厚度和规模较大,是砂岩型铀矿形成的有利砂体;低位体系域砂体类型主要为下切谷、斜坡扇等砂体,砂体分布局限,不利于砂岩型铀矿的形成。2)高位体系域紧邻湖侵体系域凝缩层,凝缩层能够为层间氧化带的形成提供良好的隔水底板,同时凝缩层内的有机质也能够提升高位体系域砂体的还原容量。3)高位体系域位于一个层序内的最高位置,后期发生构造抬升作用,高位体系域砂体较低位体系域砂体埋藏浅,有利于层间氧化改造。

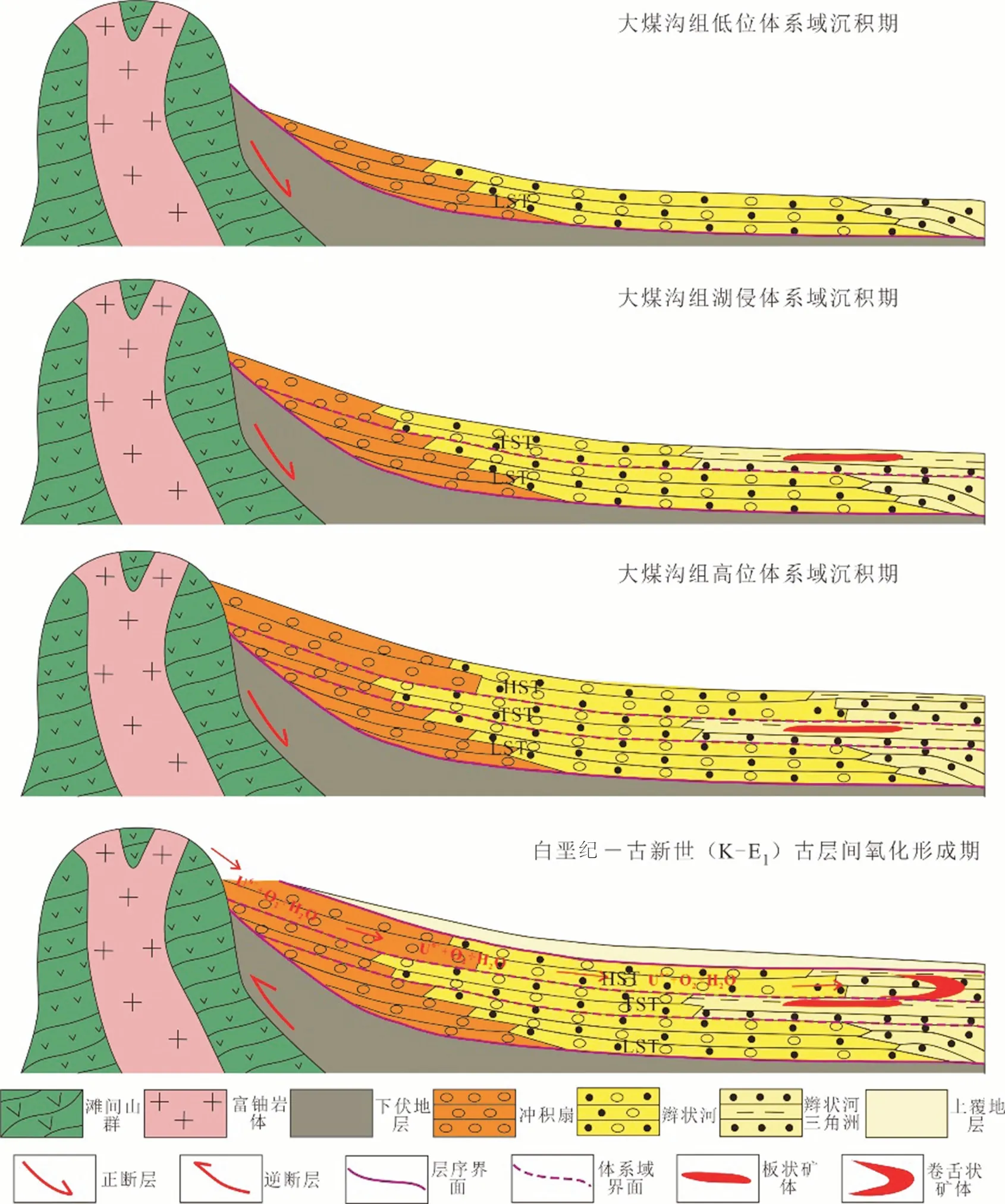

4.2 铀元素富集模式

根据研究区区域地质、沉积相、层序地层及铀矿化特征,笔者认为该区存在两种类型的铀富集机理,即同生沉积吸附型铀富集模式和层间氧化型铀富集模式。本文以赛什腾地区大煤沟组(SQ1)铀富集规律为例,对两种铀富集模式进行说明。

SQ1低位体系域发育时期,赛什腾地区主要发育辫状河和辫状河三角洲沉积,仅在山前发育少量冲积扇。随着湖平面的上升,在湖侵体系域内主要发育辫状河和辫状河三角洲沉积。这一时期,赛什腾地区气候湿润,植物生长繁茂,辫状河三角洲相发育大面积泥炭沼泽。辫状河三角洲分流河道间湾和泥炭沼泽发育的暗色泥岩、碳质泥岩及煤含有大量还原物质,对来自蚀源区的含铀含氧水中游离铀离子进行吸附,形成同沉积型的泥岩型或煤岩型铀矿化(图8),这类矿化形态上多呈板状铀矿体,铀元素的富集程度受控于泥岩和有机质的分布范围及吸附能力。达到最大湖泛面后,湖平面开始下降,在高位体系域形成大量的辫状河三角洲前积砂体,砂体规模大,连片发育。

图8 柴北缘西段铀富集模式Fig.8 Uranium enrichment model for the west of northern margin of Qaidam Basin

SQ2、SQ3总体继承SQ1的沉积特征,湖平面不断加深,沉积物粒度总体由向上变细,在赛什腾地区中侏罗统整体为一套辫状河-辫状河三角洲-湖泊相沉积。进入晚侏罗世,赛什腾地区气候转为干旱,上侏罗统为一套红色河流-湖泊相沉积。晚侏罗世至白垩纪时期,受北部造山带的构造运动致使研究区中、下侏罗统甚至基底发生褶皱、断裂和抬升[24],在赛什腾地区形成了有利于砂岩型铀成矿的向南倾斜的单斜构造[25],与此同时,蚀源区的含铀含氧水进入SQ1内。含铀含氧水受最大湖泛泥岩的影响,不易进入深部的湖侵体系域和低位体系域,主要沿高位砂体向前径流。随着径流距离的增大,砂体内的还原物质不断消耗水中的溶解氧,当水中的溶解氧消耗殆尽时在砂体内形成卷舌状有矿体(图8)。

5 结论

1)柴北缘西段中侏罗统为典型的陆相沉积,主要发育辫状河、辫状河三角洲及湖泊相沉积,进一步可细分为辫状河、河漫滩、辫状河三角洲平原、辫状河三角洲前缘、滨浅湖和半深湖-深湖等亚相,辫状河及辫状河三角洲沉积体系是研究区砂岩型铀矿化发育的有利沉积相带。

2)根据层序界面,可将柴北缘西段中侏罗统划分为3个三级层序,从SQ1、SQ2到SQ3沉积相变化具有继承性,沉积相类型变化不大,主要发育辫状河、辫状河三角洲和湖泊相,但湖盆面积有所逐渐扩大。

3)柴北缘西段中侏罗统内发育泥岩型、煤岩型和砂岩型铀矿化。受构造演化和沉积相特征影响,不同地区铀矿化的赋存层位存在差异,赛什腾地区铀矿化分布在SQ2,而鱼卡地区中侏罗统3个层序内均存在铀矿化。

4)泥岩型和煤岩型铀矿化发育于湖侵体系域,主要形成于沉积成岩阶段,铀元素的富集程度受控于泥岩和有机质的分布范围及吸附能力,常形成板状铀矿体。而砂岩型铀矿化主要发育于高位体系域,有利于形成层间氧化带型铀矿化,铀矿体常呈卷舌状。