活性生物炭复合调节剂在农村河道污水氮磷去除的应用研究

2021-07-30文阳平黄纯轮吴彩云

陈 昱,才 硕*,时 红,2,文阳平,黄纯轮,吴彩云

(1.江西省灌溉试验中心站 江西省农业高效节水与面源污染防治重点实验室,江西 南昌 330201;2.东华理工大学,江西 南昌 330013;3.江西农业大学,江西 南昌 330045)

自20世纪起,我国对于城市污染已引起了足够的重视,但是对于农村的环境污染和治理认识严重不足。农村水污染已迅速上升为我国水环境的第一大污染源[1]。由于深层次的农村经济与社会背景,使得我国农村水污染治理的艰巨性远远超过城市与工业污染治理。我国当前农村水污染治理的水平十分低下,种植业污染治理几近空白,村庄生活污水及养殖业污水处理设施拥有率不足10%,设施建设质量不高且正常运行率不足20%。除受保护的水源地外,80%的农村地表水体已经不适宜人体直接接触,40%的地下水已不适合饮用。尽管目前环境生态保护工作取得了积极进展,但由于生态环境脆弱,农村环境保护工作仍然滞后,农村和农业环境问题未能得到有效遏制。由于公共卫生设施跟不上社会经济发展的需要,农村污水、农村生活中农药、化肥及居民生活垃圾、畜禽养殖废弃物未能得到有效处理而直接排入水体,导致农村河道出现脏、乱、差的现状。这为实施乡村振兴战略,加强乡村水生态保护与修复带来了巨大挑战。

农村水环境污染主要是由于水质富营养化导致,主要营养元素为氮、磷。常见的方法有:物理化学法、生物法和生态法等。物理化学法包括有引水换水或活水循环[2]、增氧曝气[3]、底泥清淤疏浚[4]和投入絮凝剂或活性炭进行混凝沉淀和吸附、结晶进行物理沉降[5-8]等方法。生物法主要有投放微生物种群[9]。生态法包括人工湿地[10]、生态塘[11]和生态浮床[12]等技术。与以上技术措施相比,本技术无需工程和动力投入,也不需要像人工湿地和生态塘一样需要较大的占地面积,只需在枯水季节将活性生物炭复合调节剂投入到受污河道水体中。

生物炭在环境中的应用前人已经做了较多研究。研究表明,陈金媛等在活性污泥中添加生物炭后对氮、磷的去除效果更好,有利于污水出水水质的改善[13]。在潜流人工湿地系统中添加铁矿石和生物炭,提高了对TN和COD的去除率,进一步提高了污水处理效果[14]。周旭[15]在生物炭联合曝气强化人工湿地处理低碳氮比污水的效能研究中表明,生物炭自身释放的部分有机物不利于微生物的降解利用,生物炭主要是通过对污水中有机物的吸附-解析过程来加强湿地系统反硝化作用,生物炭的添加能减少湿地N2O的排放。在前人的研究基础上,通过对生物炭技术改进,采用活性生物炭复合调节剂作为农村河道污水处理材料,它包括生物炭、酶和微生物等,结合了物理化学法和生物法,可通过与土壤、水体中重金属等有害残留发生吸附、沉淀、离子交换、催化、螯合等物理化学作用,对重金属等有害残留的钝化/稳定化,又可通过中草药对有害生物抑制和有益生物调理及酵素酶(微生物发酵剂)进行生物修复。本文通过模拟和实地应用研究活性生物炭复合调节剂不同用量对河道污水总磷、总氮和氨氮的去除效果,以筛选出活性生物炭复合调节剂适宜用量,为农村河道水环境治理提供参考意见。

1 材料与方法

1.1 农村河道水污染现状

本试验在南昌县向塘镇礼坊村河道开展。根据现场调查研究结果显示,该农村河道水污染情况较为严重,水质较差,有异味。经过对水的成分及周围环境的调查,发现河道水污染主要是由于水质富营养化导致,主要营养元素为氮、磷。该区域水污染的主要来源为居民厕所污水、生活杂排水、上游农业面源污水及养殖废水的排放。

图1 农村河道水污染现状图

1.2 试验材料与场地

试验材料为活性生物炭复合调节剂,由江西农业大学提供。活性生物炭复合调节剂作以秸秆等农业废弃物有机质为主料,还包含矿石粉、微生物种群和酵素酶等作为辅料。

模拟试验于2019年8月至10月在江西省灌溉试验中心站高田基地进行,采用方形塑料水槽(30 cm×50 cm×40 cm)作为试验容器,原位打捞农村河道底泥和河道污水,用以模拟农村河道现状。试验容器有河道底泥和河道污水,底泥和河道污水在塑料水槽深度分别为5和30 cm。实地应用于2019年11月至12月在江西省某农村河道进行,选取一小段河道作为试验场地,河道宽度约3 m,正值枯水期,水深较浅,水流较缓。试验小区长度为2.5 m,宽度1.6 m,水深30 cm,污泥厚5 cm,每个小区均与原河道隔离且互不影响。

1.3 试验设计

模拟试验,共设3个处理,活性生物炭复合调节剂分别设定100、200和300 g,分别以T1、T2、T3表示。与河道污水的质量体积比分别为1∶450、1∶225、1∶150。容器中河道污水静置1 d后,直接将活性生物炭复合调节剂按设定的量进行投放。

实地应用共设计3个处理,活性生物炭复合调节剂分别设定3、6和12 kg,分别以M1、M2、M3表示。与河道污水的质量体积比分别为1∶400、1∶200、1∶100。搭建好试验小区后,静置1 d后开始投放活性生物炭复合调节剂。

1.4 样品采集与测定

模拟试验,在投料后第1、2、3、4、5天采集1次水样,每次100 mL,用于检测总磷、总氮、氨氮的浓度。实地应用,投料后第1、3、5、7、9天采集1次水样,每次100 mL,共采集5次,用于检测总磷、总氮、氨氮的浓度。

测定方法:检测指标主要包括、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)。水质检测方法采用国家指标的检测方法进行检测,参照《水和废水监测分析方法》[16]。总磷(TP)采用钼酸铵分光光度法(GB 11893─1989)检测;总氮(TN)采用碱性过硫酸钾法(GB 11894─1989)检测;氨氮(NH3-N)采用纳氏试剂分光光度法(GB 7479─1987)检测。

1.5 数据分析

数据使用Excel 2016进行处理,计算去除率并分析比较各种处理下的净化效果。根据污水初始的污染浓度及处理后的浓度计算出去除率,去除率的计算公式如下:

式中:D为去除率;C初为废水的初始各项水质指标浓度;C末为废水处理后各项水质指标浓度。

2 结果与分析

2.1 模拟试验对河道污水总磷浓度的影响

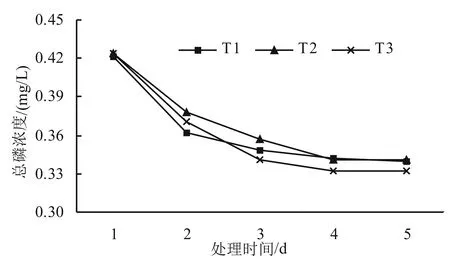

图2为河道污水总磷浓度随活性生物炭复合调节剂投加量及处理时间的变化关系,由图2可知,3个处理下随处理时间的延长,河道污水总磷浓度均逐渐下降。在处理第2天时,3个处理河道污水总磷浓度分别降低了14.22%、10.62%和12.53%。随着处理时间延长,总磷浓度降低的速度越慢,在第4天和第5天总磷浓度几乎无异。T1、T2和T3处理活性生物炭复合调节剂A的投加量逐渐递增,但在第2天的除磷效果反而是投加量最低的处理效果最好。在第3天时,投加量加大的处理T3才表现最优;直至第5天,T1和T2处理间也未表现出显著的差异。

2.2 模拟试验对河道污水总氮和氨氮浓度的影响

活性生物炭复合调节剂对河道污水总氮的处理效果如图3A所示。3种不同投加量处理均能有效地降低河道污水总氮浓度,并且随着处理时间的延长,河道污水总氮浓度越来越低,但降低总氮的速度也逐渐下降。在处理第4天时,3个处理下河道污水总氮浓度非常接近,河道污水总磷浓度分别为13.18、13.29和13.17 mg/L;与第1天相比,河道污水总磷浓度分别降低了12.44%、11.91%和13.13%。在第5天时,河道污水总磷浓度从高到低依次是T1、T2、T3。除氮效果以T3处理最佳,但与其余2个处理相比,除氮效果并未表现出绝对优势。

图2 不同处理河道污水总磷浓度的动态变化

不同活性生物炭复合调节剂投加量随时间变化下对氨氮处理效果如图3B所示。随着处理时间的延长,河道污水的氨氮浓度逐渐下降,可见活性生物炭复合调节剂对氨氮的去除效果很明显。随着投加量的增加,河道污水氨氮的去除效果越好,但与其他处理相比,并未表现出与投加量比例相同的处理效果。在第3天时,3个处理氨氮浓度分别降低了13.85%、12.20%和14.64%。最终3个处理氨氮的浓度分别为11.43、11.44和11.23 mg/L。除氨氮的效果仍是T3处理最佳。

2.3 模拟试验对河道污水总磷、总氮及氨氮去除率的影响

如表1所示,不同活性生物炭复合调节剂投加量第5天总磷、总氮、氨氮的去除率。从表1可知,活性生物炭复合调节剂对河道污水总磷、总氮、氨氮均有一定的去除效果。3个处理总磷、总氮、氨氮去除率均以T3处理最高,随着活性生物炭复合调节剂投加量的增加,的去除率逐渐升高。与T1处理相比,T3处理第5天总磷、总氮、氨氮的去除率分别提高了2.51、1.75和3.44个百分点。

2.4 实地应用对河道污水总磷浓度的影响

活性生物炭复合调节剂不同投加量随处理时间对河道污水总磷浓度的影响如图4所示。农村河道试验小区水质较差,总磷浓度含量过高,活性生物炭复合调节剂仍可以有效降低总磷的浓度。随着处理时间的延长,总磷浓度逐渐降低。在第3天时,M3处理对河道污水总磷浓度降幅最大,仅2 d就下降了0.42 mg/L,去除率为24.59%。在第5天后,M2处理河道污水总磷浓度一直保持在处理间最低。第9天时,3个处理河道污水总磷浓度分别为0.87、0.79和0.89 mg/L。由此可知,处理效果表现为M2>M1>M3。

图3 不同处理河道污水总氮和氨氮浓度的动态变化

表1 不同处理对河道污水总磷、总氮及氨氮的去除率 %

图4 不同处理对河道污水总磷浓度的动态变化

2.5 实地应用对河道污水总氮和氨氮浓度的影响

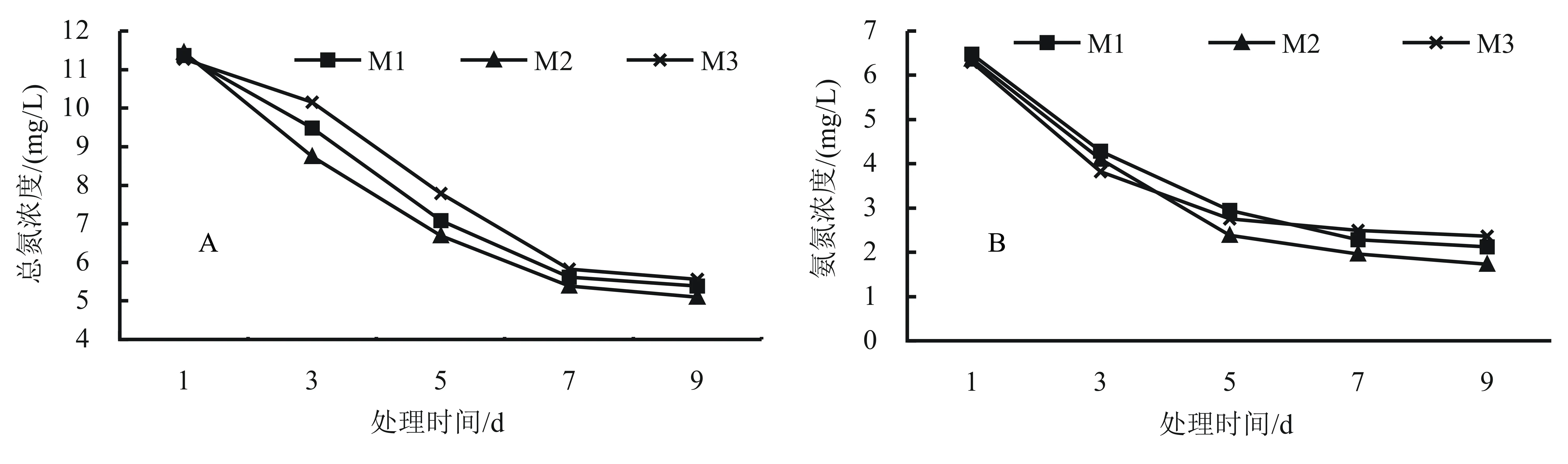

由图5A可知,活性生物炭复合调节剂可以有效降低河道污水总氮的浓度,随着处理时间的延长,河道污水总氮浓度逐渐降低,3个处理总氮浓度下降趋势基本一致。第3天后,3个处理河道污水总氮浓度依次为M3>M1>M2,降低总氮浓度以M2处理最快。在第7天出现明显拐点,去除效率降低,此时,M1、M2、M3处理河道污水总氮浓度分别为5.62、5.39、5.82 mg/L,去除效率分别为50.52%、52.90%、48.33%。

活性生物炭复合调节剂对河道污水氨氮浓度的影响,如图5B所示。随着处理时间推移,氨氮浓度逐渐降低,3个处理均可以有效降低河道污水氨氮的浓度,并且下降趋势基本保持一致。第3天时,M3处理河道污水氨氮的浓度下降速度最快,比第2天下降了2.48 mg/L,去除率达到39.35%。第5天之后,则是M2处理河道污水氨氮的浓度最低,此时去除率达到62.50%。第7天至第9天河道污水氨氮的浓度下降速度明显降低,河道污水氨氮浓度依次为M3>M1>M2,其中M2处理表现最佳。

2.6 实地应用对河道污水总磷、总氮及氨氮去除率的影响

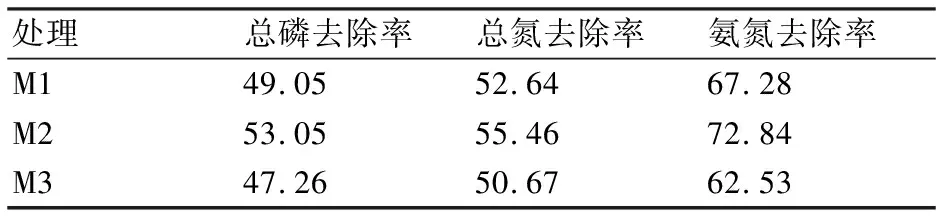

如表2所示,活性生物炭复合调节剂在第9天对河道污水总磷、总氮、氨氮的去除率。3个处理对河道污水中氮磷元素均有明显的去除效果,其对河道污水总磷、总氮、氨氮的去除率均呈现出M2>M1>M3的变化规律。M2处理的去除效果最佳,较M3处理总磷、总氮、氨氮的去除率分别提高了5.79、4.79和10.31个百分点。

表2 不同处理对河道污水总磷、总氮及氨氮的去除率 %

3 讨论与结论

生物炭通常是指生物质在缺氧或无氧的情况下,通过高温热解炭化,发生不完全燃烧热裂解后所形成稳定的富碳产物[17]。生物炭通常由木材、农作物废弃物、植物组织和动物骨骼等生物质或其他生物质废弃物制备而成[18]。生物炭一般是由芳香烃、单质碳或具有石墨结构的碳不规则叠层堆积而成的一种有机碳混合物,其中大多数碳以稳定芳香环形式存在[19]。同时,生物炭还具有较大的孔隙度和比表面积,正是这些基本结构决定了生物炭具有吸附、沉淀、离子交换、催化、螯合等物理化学特性[20]。因此,生物炭常应用在污水处理中,对重金属、放射性元素、无机氮、无染料和有机污染物等有较强的吸附特性[21]。马子川等[22]研究表明:芦苇和玉米芯制生物炭对雨水有较好净化效果,对TP的去除率分别为55.48%、36.22%,但对于总氮和铵态氮的去除率相对较低,并且两者相差不大。汤逸帆等[23]也对雨水做了相同的氮磷去除模拟试验,采用稻壳制生物炭,其对雨水中总氮、总磷和铵氮的去除率分别为34.4%、48.0%和35.0%。本试验结果也表明,活性生物炭复合调节剂对河道污水中氮、磷元素有较好的去除效果,实地应用中M2处理在第9天对总磷、总氮和氨氮的去除率分别为53.05%、55.46%和72.84%;在模拟试验中,T3处理在第5天对总磷、总氮和氨氮的去除率分别为21.77%、14.32%和23.05%。虽然模拟试验和实地应用的去除效果不一,但仍可以证明,生物炭在污水治理中有较好的应用效果。

图5 不同处理对河道污水总氮和氨氮浓度的动态变化

本试验以某农村河道为研究对象,通过模拟和实地应用深入探讨了活性生物炭复合调节剂在污水富营养化治理中的应用效果,并进一步研究分析活性生物炭复合调节剂对河道污水总磷、总氮、氨氮的浓度和去除率的治理效果,得出以下结论。

(1)活性生物炭复合调节剂无论在模拟试验中,还是在实地应用中,对富营养化污水中氮、磷元素的去除均具有良好的处理效果,但是不同投放量也有着不同的去除效果。

(2)模拟试验中,活性生物炭复合调节剂处理河道污水5 d后,对总磷、氨氮的去除率在19%以上,对总氮的去除率在12%以上,活性生物炭复合调节剂与河道污水的投放质量体积比为1∶150时,净化效果最佳。

(3)实地应用中,活性生物炭复合调节剂与河道污水质量体积比为1∶200时,处理效果最佳。在第9天时,M2处理对总磷、总氮和氨氮的去除率分别为53.05%、55.46%和72.84%。

综上所述,活性生物炭复合调节剂在农村河道应用适宜用量在1∶150~1∶200之间。