延安设计的发生模式及其当代价值研究

2021-07-29黄厚石

黄厚石

【摘 要】 延安时期设计行为的发生模式是了解此时期设计发展的主要着眼点,以此入手,在设计主体、行为方式和目的等方面都有所不同的三种设计类型中,能够找到在相对封闭、自足的经济背景下设计从日常到商业的发生过程中所具有的特点,即精英文化与大众文化的紧密结合。在延安设计的“日常发生模式”“自主发生模式”“商业发生模式”中,可以确定延安设计的基本发生路径和主体面貌,逐步理解这些不同的设计发生模式对当代中国的意义。

【关键词】 延安设计;发生模式;当代价值

引言

延安时期有设计吗?

许多设计学的研究者可能都曾产生类似的困惑。但如果能抛却设计仅仅发生于职业设计师笔下的固化认识,那么这其实并不是一个真正的问题。在一个云集了未来新中国各界精英和数万名来自全国各地热血青年的理想主义空间中,“设计”难道会是一个真空?那些与我们一样热爱生活的人如何改造自己的物品和周围的环境?那些“正青春”的人如何表達情感和对日常生活中美的赞赏?那些“被围困”的人如何在物质的困境中抗争并不屈不挠地进行发明创造?那些入乡随俗的人如何悄悄地将未来的审美规则和价值判断在谈笑和批评中“约定俗成”……

这些与“人”有关的设计问题一个接一个地吸引着我。在我看来,延安设计的魅力在于一个个活生生的人,以及他们背后旺盛的生命力。这种生命力不仅撼动了整个中国大地,也对中国人的生活价值观产生了不可磨灭的影响。还记得灰娃写的那些回忆延安的诗歌吗?她就是那位不适应大城市生活并提出返回延安的女诗人。在她笔下,延安是挥之不去的童年记忆,更是完美生活的象征。延安的物质生活虽然相对匮乏,但并不单调。这样的生活不可能是一个设计的真空!除非,我们对设计的理解模式出现了问题。

本文的目的,在于通过对延安时期的设计发生模式进行再现,从而对其设计类型在理论上进行“重构”,进而再现延安设计的整体面貌。因为所处环境非常特殊,延安设计不能简单地用“行业”或“企业”这样的词语来进行类型划分。尽管延安的确存在着各种军工厂、被服厂、木工厂和印刷厂,它们在主要服务于政府部门之外,也部分地服务于市场,但是延安设计类型和形态的发生,更像是在一个封闭环境中对基本物质生活的自我满足,以及随之产生的朴素设计。虽然朴素,但从设计人类学的视角来看,它们更具有“设计发生学”上的意义,尤其是当这种设计动力将在中国社会发展中产生长期、持续的影响力的背景下加以观照时。因此,本文从三种不同角度,或者说三种不同的设计发生机制角度,来探讨延安设计的意义,并分析这三种设计发生模式在当下高度发达的商品社会中所具有的价值。

一、“三头六臂”的人:

设计的日常发生模式

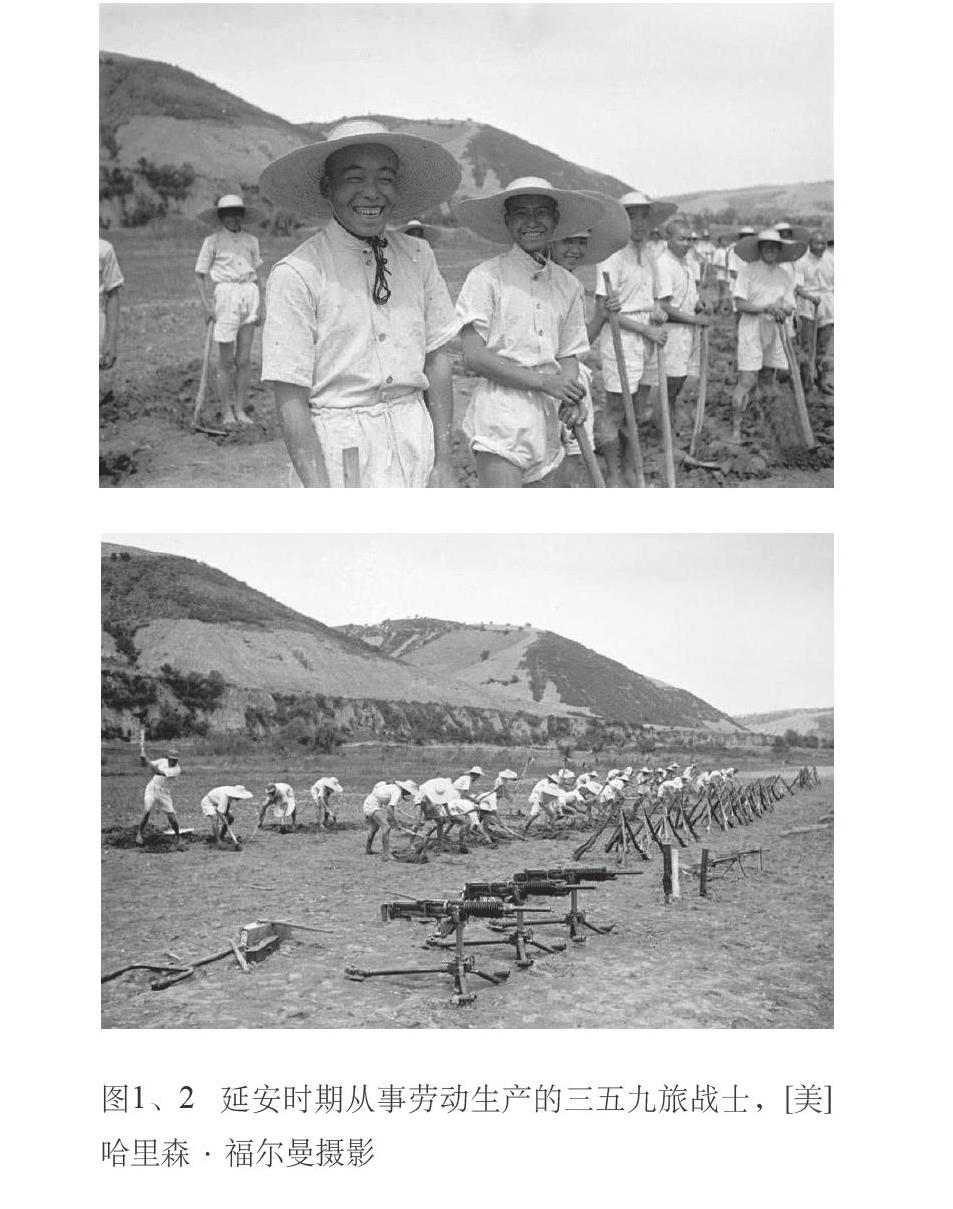

延安设计大部分由业余“设计师”完成,他们主要是大学生、工人、军人和干部。延安时期人口构成的特殊性导致了这一现象的出现。在他们当中,军人群体(图1、2)普遍参与设计,是一种颇具代表性的设计发生模式。受环境所限,延安时期的军人不得不直接接触生产第一线,他们必然会主动参与设计和生产制造。加之他们受过一定程度的教育(尤其是军人干部),是一个相对高素质的群体,也初步具备了从事设计工作所需的技术知识和审美意识。他们对延安设计的介入并非出于商业方面的“设计师意识”,而是在实际生活的需求之下,广泛地参与到物质生活的设计和制造中。

黄炎培曾说:“现在延安有五万人口,其中三万多是公务人员和他们的家属等”[1],因此,军人群体成为延安时期设计改造活动的主力军便成了一件自然的事情。军人除军事训练外还必须参加各种生产活动,以至于成了续范亭[2]所说的“三头六臂”[3]的人。但是军人并非专业的设计师和工人,他们从事生产制造是被环境所迫,因此缺乏必需的工具材料以及专业知识。主动积极的知识学习就成了必然;同样,“因陋就简”和“另物代替”也成了必然。换句话说,人们必须利用任何手头既有的材料和脑海中尚不完整、系统的知识,来完成一些似乎不太可能完成的任务。这从设计“发生学”角度来看,是非常有价值的创造性探索。

哈里森 · 福尔曼(Harrison Forman)在《中国解放区见闻》中,曾经感叹八路军生产范围的广泛和条件的艰苦,他这样说:

八路军本身生产的东西,由衣类到军火,由五金器具到木材,包括的范围很广,甚至一些胜家牌缝纫机(这在边区和在中国其他地方同样是非常宝贵的)的零件,也由穿军服的工人生产,在一个机器很容易损坏的地方,气罐和活塞环是少不了的东西。在这里顺便值得一提的是,铜制的用具和武器都是用变工的方式生产出来的。这就是说部队往往在日军占领地区里把铁路拆毁将铁轨运到“后方”交给从事生产的部队制造武器。然而这不过只是生产努力的一些动人的例子而已。[4]

由于金属材料的缺乏,军工生产中仅靠拆除铁轨是远远不够的,军人们甚至会使用日军的废旧炮弹来制造日常生活用品,以至于日军投下的炮弹成了“抢手货”。甚至出现了“每当敌机轰炸后,就有人跑出来插上某某单位的标志,以示占领了这块‘钢铁基地”[1]。他们把弹片放入延河中浸泡,几天后再将弹片捞出破开用来锻制农具。1941年8月,中央印刷厂职工曾捡回一枚日本飞机投下而未爆炸的重磅炸弹,然后“把雷管取下,卸去头尾,倒出炸药,将弹体填实并镶一根铁芯,再用一个铁平台镶上两条轨范,制成一台简易打样机,解决了书版打样的问题。弹头则用来作报时钟,通知人们,按时作息”[2]。

除去“珍贵”的日军炮弹,工厂生产的原材料还包括:

铜元、奇怪的古老龙雕或佛像熔化而成,这些东西是农民在收集废物运动时收集来的。兵工厂的草屋下面的院子里,堆着从日军那里缴获的宝贵的电线。铜螺丝和钢锉也是用战区里拆下来的铁轨制造的。看来所缺少的每种必要材料都能找到原始的代用品。[3]

实在找不到金属时,只能用石材等其他材料代替(图3、4)。比如德国来的汉斯 · 缪勒(Hans Müller)医生就曾经记载过,解放区的国际和平医院由于缺乏眼科手术用的金属夹子,且兵工厂帮他们制造的外科器械已经生锈(用被击落的日机上拆下来的金属片制造),他们只好用“木头造了一个来代替,钢钳子已经是只存在于我们的回忆之中了,我们现在用的是竹子做的。”[4]

在特殊情况下,这是一种迫不得已的设计替换手段,被哈里森 · 福尔曼称为“临时完成和另物代替”[5]。对于这种设计方法,美国学者马克 · 赛尔登(Mark Selden)也给予了很高的评价,他描述了三五九旅曾经用一个融化的大铁钟制造农具的“延安传奇”:

王震的描述集中体现了军队中大生产运动的两大主题。其一是用自己的双手征服自然、实现自给自足。三五九旅没有农具、没有资金、也没有经济发展方面的“专家”。它必须依靠自己的人力资源以及在当地能够得到的帮助。第二个相关的主题是发明创造,也就是创造不需要大量资金投入的新的生产技术。熔掉铁钟来炼新钢,就是这种技术之一。南泥湾很快就成为榜样,边区及全国都派人到该处取经,军队的生产在1943年已经成为根据地军队生活的一个组成部分。南泥湾成为艰苦奋斗及为人民服务的代名词。[6]

因此,三五九旅“堪称是部队生产的模范”[7]。实际上,三五九旅不僅从事农业生产,也挖窑洞(图5、6),甚至在日本工程师的帮助下建造了一座“日本式的精致平房”[1]。同时,他们也建造了各种工厂以及军人合作社来制造军火、农具和家具等。[2]三五九旅一位叫崔来志的排长,曾“设计出70多种花布,还将织毯机改作织花布机,不必换梭,织出的花布称为‘自来格,曾出席边区群英大会”[3]。

可见,在困难的环境下,这种在部队中被发动起来的设计热情极大地激发出创造性。这种创造性不仅被投注在军队物资的生产上,也体现在日常生活的各个方面。比如陈俊岐在《延安轶事》中所记载的“土钢笔”就是一个很好的例子。孙小刚是一位普通战士,但他“经过多次试验,终于用步枪的弹壳做成了钢笔。他先将铜弹壳剪开,砸平,做成笔尖,然后用细磨石把笔尖磨得十分光滑,直到写字不划纸为止。有了笔尖就不愁笔杆了,他把笔尖用细线绑在高粱秆或木棍上,做成蘸水笔;另外,用步枪弹壳做笔杆,但须把弹壳口封牢,使其不渗墨水”[4] 。“土钢笔”颇受大家欢迎,人们称之为“特制”钢笔。

在今天很多人看来,“土法上马”似乎只是在一定的特殊时期才具有“合理性”。但在当时,这种设计方法却极大地激发出人们的创造性精神。同时,它也是中国劳动人民“因陋就简”传统的体现。今天,我们在中国的劳动者身上—比如那些只身来到工地的装修工人—仍能找到创造性精神的存在。在这个意义上,“三头六臂”的人一直存在于我们的生活中;而设计最初的发生形态正源于他们。然而,随着商品经济的发展,个人制造和维修的家庭用品正在从我们的日常生活中消失。在一个连“饺子”和“粽子”等家庭制作都快要消失的年代,“因陋就简”和“另物代替”的设计方法还有没有实际的应用价值?

在我看来,这种设计方法不仅适合当下对“环保”和“绿色设计”的召唤(“另物代替”本身就是延长产品使用周期的经典设计方法,符合所谓的“3R原则”[5]),而且也是对日常生活中手工艺传统的回归,对社会中人们的心理成长和心理治疗同样具有益处。在日常生活的物质创造中,人们经常会产生一种心理学上称之为“心流”的体验。这种体验可以带来明确的自我觉知和高度的自我满意,从而规避压力并产生幸福感。那些设计“土钢笔”和“自来格”花布的普通战士,他们在创作过程中获得的成就感甚至远远超出了职业设计师为了生计的工作体验。由于物质的相对“匮乏”,这种设计和制作的快乐在1949年后相当长一段时间内普遍存在于普通中国人的家庭生活中。在这种环境下被完成的设计物品,拥有最完整和最饱满的生命历程,并体现着设计物品最原初、最本质的发生学价值。

今天,只有认识到这种自延安时期蓬勃发展的日常设计的价值,才能真正意识到商品社会设计和制造的过度和浪费。而所谓的绿色设计概念,也才可能有坚实的心理基础来落地发展。

二、“摩登美容”的人:

设计的自主发生模式

延安的设计与日常生活并非如我们所想象的那般,是一片单调的“灰色”。在延安,不仅有传统戏剧演出和化装舞会这些丰富的娱乐活动,而且还自然地衍生出对时尚和更高生活品质的追求。这种物质和精神上的追求近乎源于人的本能,也是设计艺术发生的基本动力之一。

延安时期的中华全国文艺界抗敌协会延安分会(简称“文抗”)成立于1939年5月14日,由一批重要的文艺家组成,包括周扬、萧三、艾思奇、柯仲平、丁玲等。“文抗”组织的艺术活动非常活跃,但是缺少一个社交和娱乐活动的场所。一些文艺家便组建了一个“作家俱乐部”(1941年10月18日成立),准备将其装修为延安的艺术沙龙。像延安的大多数建筑一样,“作家俱乐部”(图7、8)也是自力更生地被建造出来的,“作家肖军自告奋勇去边区政府募款,美术家张仃负责设计,在蓝家坪的半山上,利用一所旧房子,修建起作家俱乐部来。作家们自己动手,平整土地,粉刷墙壁,修理门窗”[1]。张仃自己设计画图,找两位木匠帮忙做了一批有靠背的折叠椅[2],并用灰毯蒙面,镶上花边;此外,又做了两个长沙发,以及小方桌、茶几、屏风、酒柜、台灯、吊灯、壁灯等;再买来陶土瓦罐,涂上颜色、描上花纹用作俱乐部内的装饰。在装饰方面,由于延安物质生产极度困难,“只能就地取材,利用一些树枝、牛毛毡、白土布之类,都是很原始的”[3]。这样一“捯饬”,虽然还显简陋,但是一个非常完整的社交和娱乐空间就被呈现出来。不仅如此,这个空间中的“采光”“标识”等还被设计得很“摩登”,一些很具现代意味的细节问题也被考虑到装饰中。“作家俱乐部”的亲历者灰娃曾经在回忆中记录过这些细节:

采光很要紧,四周墙壁安装了壁灯。用农民筛面的箩做的。箩,是用约二十厘米高的木片围成一圈,一面的底部绷上细铜丝网。把这圆的箩从中间切开,成为半圆形,扣在墙壁上,里面放一个小油灯,灯光从细网透射出来,柔和朦胧,暖意融融。

俱乐部还有一亮点:正面墙上高处,悬挂着“文抗”的会徽—一团熊熊燃烧的火焰,中间有一把钥匙,意指文艺家是普罗米修斯,为人间盗取光明,很是摩登。[4]

设计师用白土布做窗幔,甚至还用白土布围出一个高高的筒状空间,在上面开个门,里面再放置一个木台子,这便用作俱乐部的酒吧,“在酒吧卖烧酒的,是萧军美丽的夫人王德芬”[5]。如此“摩登”的“作家俱乐部”很快成为延安条件最好的舞场和社交场所[1],也是延安众多的文化活动中心之一。据说,开幕那天晚上,毛泽东同志“对于作家俱乐部的设计与布置,表示赞赏”[2]。

“作家俱乐部”经常举办画展,其内容很丰富也很前卫。“在作家俱乐部,胡老师和张仃、艾青、萧军、李又然领着我们,看了西方现代派绘画作品复制品展览,野兽派、立体派、点彩派、前期印象派、后期印象派都有,打开了我们原本蒙昧的眼界。不可思议的是,五十年代之后的一段时间,我们反而排斥、恐惧这些东西。”[3]

在整风运动之前,延安设计师对西方现代派的艺术并不排斥,试图将西方艺术的表达方式融入延安的现实主义创作中。舞台设计师钟敬之[4]先生为了做好舞台设计的创作和教学工作,也曾广泛学习和研究西方现代艺术和设计理论。他还翻译了著作《烂熟时期的资本主义艺术》中的一些章节作为教学参考之用,“其中有相当的篇幅是介绍以德国的‘包豪斯为代表的构成主义建筑的内容”[5]。这种与西方现代艺术和设计的广泛接触,并非仅仅因为很多艺术家和设计师在来延安之前曾接受过正规艺术学院的教育,而是出于他们对延安时期艺术的一种主动探索。在他们看来,延安的困难和落后只是暂时的,需要为未来的设计发展做好一切必要准备。

1942年1月24日,西北文艺工作团、青年艺术剧院和儿童艺术学园等单位的美术工作者发起成立了“延安工艺美术社”,并推选张仃、朱丹为正副社长,开始在延安聘请著名美术家来担任设计师。《解放日报》为“延安工艺美术社”的成立作了消息报道。该社成立的宗旨是:“团结延安工艺美术工作者,发展工艺美术事业,为延安各机关、团体、学校、厂店提供有关设计方面的服务项目。”[6]

“延安工艺美术社”内设技术、营业、研究三个部门。营业部所承担的工作分为设计(徽章、图案)和制作(图记、旗匾)等。研究部的主要任務是组织各种工艺美术展览会,举办有关讲座,以及举办各项工艺美术速成班等。有文献记载:“延安工艺美术社是延安时期唯一的工艺美术社团”[7],实际上,这是一种不太准确的表述,因为当时在延安活跃的很多艺术组织都在顺带承接“设计业务”。比如,“鲁艺美术工场”在创作版画和雕塑之余,也曾接过许多不同类型的设计业务。

在“鲁艺美术工场”(图9—11)的业务中,建筑设计方面包括钟敬之设计的《刘志丹陵园》和《中央大礼堂》,徐一枝设计的《八路军大礼堂》和《干部休养所》;工艺图案设计方面主要是孟化风的织物图案设计,被陕甘宁边区的一些被服厂采用;此外,还有钟敬之、孟化风、施展、焦心河等设计的证章和旗帜图案。可见“鲁艺美术工场”在设计“市场”上的活跃程度完全不弱于“延安工艺美术社”。但是,“延安工艺美术社”毕竟是一个“纯粹”的设计组织,自此开始出现“设计”从“美术”这一大组织中分离出来的倾向,这是一个非常重要的发展趋势。

“延安工艺美术社”主要业务是对延安各单位的徽标、建筑、牌匾、门额进行设计和美化。现在看来,似乎其业务范围不大,更像是路边的图文店,但这是符合延安当时的设计需求的。该社成立后,积极拓展业务活动,还曾多次在《解放日报》刊登广告,征求客户。据说,“不少单位陆续登门求助,要求设计徽标和旗帜。甚至一些单位的礼堂和俱乐部的式样,也来请求帮助设计。所以,延安工艺美术社的成立,对延安起了美容师的作用”[1]。从此评价(“美容师的作用”)来看,这些设计师的作品不仅范围有限,发挥的作用与当代社会中的设计行为相比也有所不足。其原因在于,延安的经济发展程度较低,商业活力不足,从而导致了这些设计组织“心有余而力不足”。以现代视角来看,“延安工艺美术社”算是一个非常纯粹的“设计管理”组织。它不仅挖掘设计市场,而且能够寻找合适的设计师,进行设计主体和设计对象之间的优化组合。这样的“设计组织”放到今天也仍然是非常“摩登”的。

实际上,在这些简陋而“摩登”的“延安俱乐部”中,我们能看到设计师们对未来富裕生活的某种想象,职业设计师的身影已经在这些衣着朴素、使用工具简单的建造者身上若隐若现。他们从延安简单而艰难的生活中看到了社会的需求(毕竟只有衣食足后才有“美容”的需求),正在不自觉地向职业设计师“转型”。不过社会环境和经济困难在很大程度上阻止了这种“转型”,使其未能完全形成真正意义上的职业设计师。但是,这种不可忽视的努力也向我们揭示出设计发生过程中的一些基本规律,那就是,人类的设计行为几乎是一种“本能”,是经济推动下“看不见的手”所带来的一种“自下而上”的行为模式。换句话说,只要经济环境允许,在“三头六臂”的人当中,必然会有“能工巧匠”逐渐转化为“摩登美容”的人;而下一步,“成家立业”的人也会自然地“浮出水面”。

三、“成家立业”的人:

设计的商业发生模式

对于延安设计的“怀疑者”来说,最大的“疑点”就是延安没有商业设计师,更没有明确的设计产业(比如设计公司或者工作室),设计的市场化程度不足;而前述延安设计组织如“延安工艺美术社”更像是“美协”,带有比较强的政治性。延安的确没有成熟的设计产业,尤其没有那种与生产分离、专门负责设计的企业。这种状况的形成,主要源于延安时期的经济状况和生产方式,大量的生产必须用来满足军事和政治需求,甚至是基本的生存需要,并没有太多富余的生产力被用来开拓市场。但是,市场环境下的设计需求一直都存在,并且“蠢蠢欲动”地发挥着作用,这种设计发生模式一直延续到改革开放时期,与1949年后计划经济体制下的设计发生模式非常类似,在很长时间里决定着中国特殊的设计发生路径。

1942年初,《解放日报》副刊编辑黎辛在美术科长张谔的邀请下,去他的“窑里坐坐”。黎辛来到张谔的窑洞,发现门上贴着一副用美术字写的对联,上面写着“漫画成家,广告立业”。黎辛不禁感到纳闷,便问张谔《解放日报》里有什么广告?当时只不过是在报眼上登个启事或声明,还谈不上商业广告。的确,受制于大的经济环境,当时经济的市场化程度不高,没有太多广告的需求。但随着生活水平和生产能力的提高,广告的出现是必然的。实际上,延安并非广告的“真空”[1]。于是,张谔自信地对黎辛说,没有广告这是暂时的现象,他在《新华日报》当美术科长时也分管广告,报纸广告是大有可为的。[2]

张谔毕业于“上海美专”,曾是上海“左联”的著名漫画家(图12、13),是一位来自“亭子间”的画家与设计师。1931年“九一八事变”前后,他先后担任上海“新工公司”“大华公司”的广告部主任,积极参加了我国早期进步戏剧组织“南国社”的演出活动,并承担了相应的舞台美术工作。也就是说,在来延安之前,张谔就已经是一位成熟的职业设计师了,因而不难理解张谔对广告作用的熟悉,以及“漫画成家,广告立业”这八个字对他的意义。在来到延安的青年才俊中,像张谔这样受过专门艺术教育甚至有过设计行业工作经历的人不在少数。他们在延安也许并未成为我们今天所说的“职业设计师”,却是渴望“成家立业”的人。

以图片或绘画为主的创意广告在延安的《解放日报》等媒体上的确不太常见,正如冈瑟 · 斯坦(Gunther Stein)在《红色中国的挑战》中所说:“广告,在延安的报纸上只起很小的作用。”[3]但是,媒体属性和对广告的需求几乎被天然地联系在一起,媒体对自身的这种优势和利益关系可谓“心知肚明”。实际上,在1941年5月17日,即《解放日报》创刊第二天,就刊登了关于广告的启事:

本报为应各界需要,决定报头两旁及第二版最后半栏刊登广告,并将广告价目附后。凡欲刊登者,请于事先将广告及应付之广告费,一同送交本报广告科。附广告价目:报头旁每边每天三十元。第二版最后半栏每十行每天四元,超过十行照价加费。长期刊登一月以上者九折,两月以上者八折,三月以上者七折。[4]

虽然后来其刊登的多数广告都是中央出版机关自己的广告宣传,甚至成为政府宣传的喉舌,比如“平价运动”也通过《解放日报》的报头来进行宣传。[5]但是,也出现了许多公办企业如美坚木作厂的广告,甚至连中央印刷厂都在《解放日报》上刊登高价收买野猪鬃的广告(1947年1月31日)。[6]在这些广告中,值得一提的是美坚木作厂的广告,它在很大程度上体现出延安时期设计产业的市场化努力。

1940年,美坚木作厂(图14—16)“在中央财经部长李富春和朱总司令的关怀下开始筹建。……他们认真贯彻执行黨的‘发展经济,保障供给的方针,白手起家,土法上马,艰苦创业,第二年就制造出桌椅、床柜等一百七十多件”[1]。1941年9月,陕甘宁边区遭到严重封锁,随后开展了著名的“大生产运动”。11月18日,张协和根据朱德、李富春同志要求为中央机关制作纺车的指示,在延安西山创办了木工与油漆车间,后转为中央管理局技术研究室下属的美坚木作厂,他担任厂长。工厂创办之初,生产带有很强的中央机关直属订制的特点;但是,工厂的生产和销售逐渐与市场相结合。工厂根据张协和改进的图纸,采用了类似今天的“项目承包”方式,组织民间力量加入生产。到了1944年,工厂的生产规模获得迅速发展,生产技术水平也有较大提高。工厂十分重视抓产品的质量和经济核算,对每项产品都规定了严格的设计标准和统一的尺度规格,建立责任制,专设质量检查验收员,并实行奖惩制度。他们还广泛发动群众、持久地开展增产节约运动。因此,1944年产品的价格比上年平均降低25%。[2]

美坚木作厂的产品坚固耐用、物美价廉,受到各方好评。“叶剑英总参谋长特写信给全厂职工,给予祝贺和表彰;朱总司令曾多次到厂里视察,鼓励大家对生产技术精益求精;李富春同志还在《解放日报》上发表文章,号召各生产企业学习他们以‘质量第一的好经验。”[3]美坚木作厂的产品在设计和质量上均为上乘,成为延安的“驰名商标”。不仅中央印刷厂等中央机关在美坚木作厂订制产品,其产品还突破了延安的地域局限,被卖到了重庆等地。

1940年,美军观察组在延安调研期间非常喜欢美坚木作厂的产品,“美国驻华机构也来延安订货,用飞机运往重庆”[4]。在相关文献中,我们不仅能够看到当时美军观察组的家具订单;还能看到,中央幼儿园在所订货品设计要求方面留给张协和的备注:“张协和同志,为了迎接观察团我们拟做六把椅子。”

最好的评价显然来自市场,由于受市场欢迎,美坚木作厂的产品销售非常紧俏,甚至出现了被仿冒的现象。为了抵制假冒伪劣商品,美坚木作厂承诺对自己所有产品提供长期免费的售后服务,并在《解放日报》中不断推出广告,具有很强的品牌意识。尤其是广告的推出,在一定程度上赋予了美坚木作厂现代企业的色彩。例如,1943年6月3日《解放日报》为美坚木作厂设计制作的风箱做了一则生动的文字广告:

节约 节约

—快买风箱—

本店为响应丰衣足食的号召,厉行节约起见,特不惜重资从外聘请专师在南泥湾森林地带选择上等木材,承做各式风箱,内部装置精美,外部美坚耐用,保险三年,初经试验成绩,可节省炊事时间一半,节省煤炭三分之二,各界如有赐顾者,请到本店门市部参观式样,欢迎预约(先交半价),价格特别克己,承做无多,欲购从速!勿失良机为荷![5]

在这则广告中,不仅“美坚”二字被加以强调,而且“节约”在广告标题和内容中明显得以突出,这非常符合当时延安在物质方面相对匮乏、需要厉行节俭的状况。广告还强调了风箱木料的优良、制作师傅的专业以及产品经过检测的科学性和专业性—基本上可以算是面面俱到了!尤为可贵的是,广告提到了“保险三年”,这明确体现了美坚木作厂的品牌意识,可以帮助他们有效地拉开与仿制品之间的距离。此外,工厂还在门市部中向消费者提供样品参观,这也是非常市场化的操作。总之,这则广告信息全面而到位,文字表述恰到好处,已是非常成熟的广告。

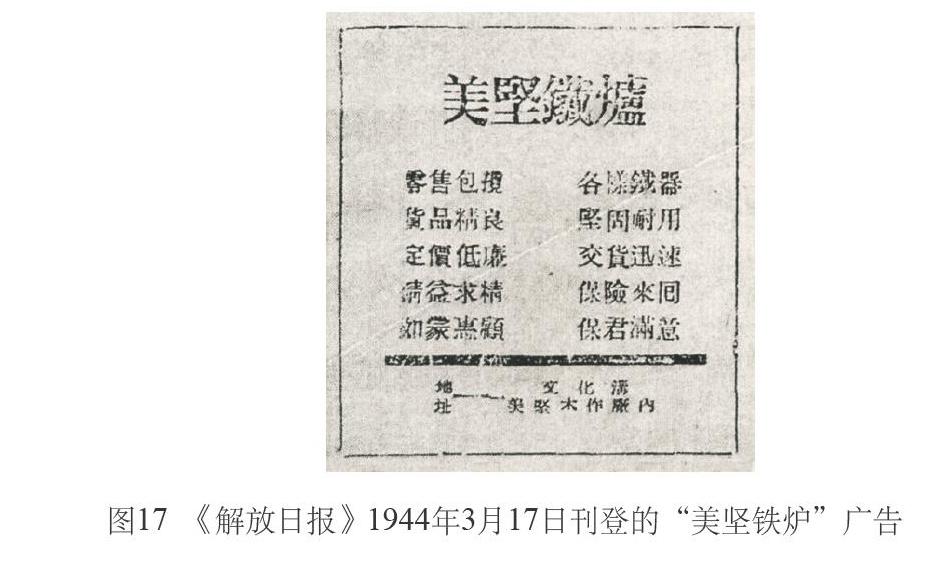

《解放日报》1944年3月17日刊登了一则“美坚铁炉”的广告(图17)。在这则广告中,文字内容更加简洁,更加成熟:

零售包揽 各样铁器

货品精良 坚固耐用

定价低廉 交货迅速

精益求精 保险来回

如蒙惠顾 保君满意

这则广告模仿了古代诗歌的对仗结构,四字一组,较为押韵,这也是民国时期许多广告文案的常见形式。文字包含的内容,基本上在前一则广告中都能被找到,但是显然经过了文学化的提炼,变得更加符号化,也更加有冲击力,有助于在短时期内对报纸阅读者进行信息传达。可见,在不到一年的时间里,美坚木作厂的广告愈加成熟。由于美坚木作厂不同于中央印刷厂等以中央机关的需求为主要生产任务甚至是全部生产任务的单位,也由于它的生产对象与普通消费者的日常生活息息相关,美坚木作厂必然具有突出的市场化特征,那么相应的它也会更加注重广告效应和市场的反馈。

有意思的是,在这些广告创作中,设计师已经开始充分参与其中。作为《解放日报》的美术科长,张谔不仅要设计重要的栏目刊头,如《白毛女》书面座谈会专栏刊头[1],而且其所管美术科还需对广告设计明码标价,吸引客户为设计买单:“1944年解放日报文化供应部接手该报的广告业务,刊户只要愿意多付广告费十分之一的钱,就可以得到比较专业的‘美术设计了。此后一直到1946年,该报广告中配图片成为比较常见的广告表现形式。”[2]不仅如此,许多“鲁艺”的学生也参与报刊设计,当然他们的收费较低,但足以改善一下生活,“某报社公开征集刊头美术图案时,美术系第三期学生石天和郭钧,都有画稿应征,因此每人得到了一块钱的‘光华票(当时陕甘宁边区流通使用的纸币)”[3]。

张谔与《解放日报》的广告设计只是一个范例,它让我们看到,在延安,职业设计师(至少是接近职业设计师)的活动并非一个空白;相反,延安的设计虽然大多数由无名的设计师完成,但已经浮现出职业设计师的身影。今天看来,张协和、杨作材、张谔、钟敬之、张仃、孟化风、施展、焦心河、陈叔亮等都是延安时期最重要的设计师。其中,参与延安杨家岭中央大礼堂设计与建造的三位设计师是张协和、杨作材、钟敬之,他们分别是产品设计师、建筑师和舞台美术设计师—在当时环境中最容易产生的三种“职业设计师”。

这三位延安时期的职业设计师,除了钟敬之先生在来延安之前已经在“上海滩”小有名气之外,其他两位在设计方面基本是自学成才。这种经历以及在延安面临的环境使他们(当然不止这三位)都十分重视设计艺术与大众生活之间的密切关系,这种设计思想在他们1949年后的一些文章中表现得更加清晰。这让我们看到了延安设计思想的一个重要特点,那就是精英文化与大众文化之间的紧密联系,这种思想在中华人民共和国成立后产生了同样深远的影响。

今天,中国设计的职业化和专业化已经达到较高程度。不仅设计师的教育已经变得很西方化,设计师的形象也成了西方“偶像体系”里的一员:设计明星。拥有较高消费能力的群体需求几乎定义了设计的发展模式和基本样式,我们将这种现象称之为市场需求。然而,更多数量的大众消费品因为利润薄弱,在设计方面却无人问津,成为低价的“天堂”和审美的“沙漠”。然后,设计师们却反过来嘲笑大众的审美极其低下。难道我们不应该像延安的设计前辈们学习吗?更加尊重大众的需要,更多地去研究大众审美当中合理的、符合传统文化的那一面,而非仅仅用西方的、现代的审美标准进行对比。

结语

从“日常发生模式”“自主发生模式”到“商业发生模式”,延安时期各个层面的设计行为都非常活跃。尽管延安的环境相对封闭,经济也很落后,物质生活非常匮乏,这些活跃的设计行为却因此更加令人感动,也更能展示设计原初的发生过程。

在大多数时候,学界对设计内涵的理解,受限于西方模式和观念,不愿意把目光投向对中国人日常生活的研究—哪怕这“日常生活”带有很强的时代特点和历史影响。因此,相对于贫穷落后的延安,我们常常更愿意将研究目光集中于同时期的上海等发达城市的物质文化生活,这些城市高水平的设计活动与商业文化的形成,在很多方面与西方设计具有同步性和联系性。同时,主要的商业设计师都在这些城市活动,留下了丰富的视觉资料和文字材料,他们的设计思想和观念也得以有效延续。但是,这只是设计内涵的一个层面,即商业化层面,其重要性自然不可否认。但是这种研究在体现中国近代以来商业设计接受西方并与之互动过程外,很难解释1949年后中国设计所形成的特殊的发展走向;更难解释在中国人的日常生活中,其审美观念和设计认知为什么总是与西方审美体系格格不入。

其原因就在于,中国设计的发生模式在很大程度上不同于西方国家。尽管中国近代设计产业相关的教育、生产工具以及设计风格大多来自对西方体系的系统学习,使得我们容易忽视在这个过程中从传统文化和民间土壤中自发形成的发生机制。但是相较于其他艺术形式,设计艺术的发生机制恰恰是最为多样化的,也是最强调“日常发生模式”的。在延安设计的发展过程中,我们能够发现“日常发生模式”对当时社会生活和审美观念所产生的重要影响。而当这一影响延伸到1949年以后时,我们就不得不关注这种发生模式与社会主义主流审美观和价值观之间的联系和意义。

通常认为,当“日常发生模式”向“自主发生模式”转化时,设计的“专业化”随之出现;而当“商业发生模式”出现时,设计的“市场化”则逐渐成熟。这种发展变化,一般情况下被认为是设计行业进步和设计市场成熟的表现。其实,我们忽视了变化过程中存在的破坏性,即设计在“自主发生模式”“商业发生模式”的影响下,设计本身的行为会发生“异化”,偏离甚至远远地悖逆设计最初的需求,完全成为商业组织行为或曰资本市场的一部分,从而失去合理性。

延安设计给我们带来的启发在于,设计的三种发生模式几乎是同时启动的,相互之间关系密切;三者之间的关系会随着资本和市场的发展而发生变化,并可能失去平衡;延安不仅有“设计”,而且以其特殊时期全面而有代表性的设计发生模式提醒我们三种模式之间的重要关系。在这个意义上,延安设计活动更像是一个巨大实验室内的“完美实验”。只不过,实验报告尚空白,有待完成。

本文系国家社科基金艺术学一般项目“延安设计思想(1935—1948)及其当代价值研究”(项目批准号:20BG125)阶段性成果。

[1] 黄炎培:《延安归来》,国讯书店1945年版,第9页。

[2] 续范亭(1893—1947),山西省原平人,早年参加孙中山领导的同盟会,著名爱国将领。1935年,续范亭在南京拜谒中山陵并悲愤自戕,呼吁团结抗日。1941至1947年,他在延安养病。

[3] 据《谢觉哉日记》记载,1943年11月26日, 续范亭在陕甘宁边区生产展览会开幕的会议上说:“外面人形容共产党人是三头六臂,我来边区三年的确看见共產党是三头六臂,哪三头?枪头、锄头、笔头。哪六臂?两个臂打仗,两个臂生产,两个臂写文、作画。”参见谢觉哉:《谢觉哉日记》,人民出版社1984年版,第554页。

[4] [美]哈里森·福尔曼:《中国解放区见闻》,朱进译,学术社1946年版,第43页。

[1] 陈俊岐编著:《延安轶事》,人民文学出版社1991年版,133页。

[2] 张彦平编:《延安中央印刷厂编年纪事》,陕西人民出版社1988年版,第92页。

[3] [美]冈瑟·斯坦:《红色中国的挑战》,马飞海等译,上海译文出版社1999年版,第164页。

[4] [德]汉斯·缪勒:《国际和平医院—一个外国医生从游击区来的报道》,齐文编选《外国记者眼中的延安及解放区》,历史资料供应社1946年版,第138页。

[5] 在考察解放区的石油生产时,福尔曼发现“美孚煤油公司留下的一些凿井的钢钻差不多到有用的界限了。吸上唧筒上的破旧的活塞已经用布和皮包起来防止渗漏。因为缺乏钢铁,从河边采掘出来的石板片就用做油桶的衬里。事实上,临时完成和另物代替也是这儿的规律”。参见[美]哈里森·福尔曼:《北行漫记》,陶岱译,新华出版社1988年版,第85页。

[6] [美]马克·赛尔登:《革命中的中国:延安道路》,魏晓明、冯崇义译,社会科学文献出版社2002年版,第240页。

[7] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第131页。

[1] 参见哈里森·福尔曼所记载的他与王震的对话:“那天晚上我们就住在王将军的迎宾馆,一座日本式的精致平房。‘为什么你们的建筑的格式要挑日本式呢?我问。‘哦,是日本式吗?王震有些惊异地回答。‘ 我可不知道,我请俊雄给我盖一座外国式的房子。刚刚才完工的。”[美]哈里森·福尔曼:《北行漫记》,陶岱译,第43页。

[2] “据一九四四年统计,他们这一年生产细粮二万石,除自给自足外,向边区政府上缴公粮一万石。在近四年的时间里,他们在南泥湾耕种土地三十五万四千亩,收获粮食三万七千多石;自己挖窑洞一千零四十八孔,建平房六百零二间,建大小礼堂三座,打井四十七眼;制做桌凳三千九百二十二件,制造农具一万多件;还开办了纺织、造纸、木工、铁工、修械厂和军人合作社。”参见陈俊岐编著:《延安轶事》,第130—131页。

[3] 田自秉:《中国工艺美术史(修订本)》,东方出版中心2010年版,第250页。

[4] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第185页。

[5] 3R原则即减量化(reducing)、再利用(reusing)和再循环(recycling)三种原则的简称。

[1] 孙国林、曹桂芳编著:《毛泽东文艺思想指引下的延安文艺》,花山文艺出版社1992年版,第324页。

[2] 在有的文献里被称为“沙发式的折叠椅”—“有被张仃设计成沙发式的折叠椅,是延安绝无仅有的”。参见朱鸿召:《延安日常生活中的历史(1937—1947)》,广西师范大学出版社2007年版,第271页。

[3] 灰娃:《不要玫瑰:灰娃自选集》,广西师范大学出版社2020年版,第37页。

[4] 灰娃:《不要玫瑰:灰娃自选集》,第37页。

[5] 灰娃:《不要玫瑰:灰娃自选集》,第37页。

[1] “在当时延安所有的舞场里,王家坪和中央大礼堂舞场是政治级别最高的,经常有军政首长光顾。蓝家坪文抗所属的作家俱乐部舞场条件最好,有被张仃设计成沙发式的折叠椅,是延安绝无仅有的,还有萧军夫人王德芬当垆的窑洞酒吧供应饮料。但是,最客满为患的舞场却是女大礼堂或操场,最热闹的舞场是桥儿沟鲁艺那座中世纪城堡式样的大礼堂,每到新年之际这里都举办稀奇迷人的化装舞会。”参见朱鸿召:《延安日常生活中的历史(1937—1947)》,第271页。

[2] 孙国林、曹桂芳编著:《毛泽东文艺思想指引下的延安文艺》,第324页。

[3] 灰娃:《不要玫瑰:灰娃自选集》,第39页。

[4] 钟敬之(1911—1998),20世纪30年代在上海从事美术和戏剧舞台美术工作,是我国现代舞台美术的拓荒者之一。

[5] 张晓珍:《钟敬之与延安中央大礼堂的设计和建造》,《北京电影学院学报》2012年第5期。

[6] 孙国林、曹桂芳编著:《毛泽东文艺思想指引下的延安文艺》,第474页。

[7] 孙国林、曹桂芳编著:《毛泽东文艺思想指引下的延安文艺》,第474页。

[1] 孙国林、曹桂芳编著:《毛泽东文艺思想指引下的延安文艺》,第474页。

[1] 据延安大学图书馆对《解放日报》的数据化分析,《解放日报》上的广告大概有4700条。

[2] 黎辛:《亲历延安岁月》,陕西人民出版社2016年版,第146页。

[3] [美]冈瑟·斯坦:《红色中国的挑战》,马飞海等译,第217页。

[4] 转引自王玉蓉:《延安〈解放日报〉广告研究》,硕士学位论文,河北大学,2003年,第9页。

[5] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第305页。

[6] 张彦平编:《延安中央印刷厂编年纪事》,第210页。

[1] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第143页。

[2] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第144页。

[3] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第144页。

[4] 陈俊岐编著:《延安轶事》,第144页。

[5] 转引自王玉蓉:《延安〈解放日报〉广告研究》,第22页。

[1] 黎辛:《亲历延安岁月》,第113页。

[2] 王晓玉:《延安〈解放日报〉的广告文化生产及传播—以1941—1945年为例的初步探析》,碩士学位论文,西北大学,2008年,第42页。

[3] 王培元:《延安鲁艺风云录》,广西师范大学出版社2004年版,第27—28页。