多主体共赋能:工业设计双创教育平台构建

2021-07-29何铭锋刘宗明HeMingfengLiuZongmingTianFei

■何铭锋,刘宗明,田 飞 He Mingfeng & Liu Zongming & Tian Fei

(湖南工业大学机械工程学院,湖南株洲 412007)

工业设计在各个国家发展创新战略层面得到广泛重视,推出了相应的设计政策:英国Innovative UK-Design in Innovation,欧盟的Design for Europe,美国的美国创新战略、日本的产业振兴法[1]。中国的十二五、十三五规划、中国制造2025战略等国家级政策中也提到工业设计作为“中国制造”到“中国创造”的主要参与者、国家创新战略重要的驱动力,都印证工业设计的本质在于创新,工业设计教育作为创新人才的孵化器受到前所未有的重视。国家政策的出台,促使工业设计教育改革,为双创教育平台建设指明了方向,但在工业设计教育方面仍然力有未逮。

1 目前工业设计专业教育的现实困境

2018年我国开设设计类专业的院校1928所,其中工业设计专业年入学人数约10万[2],我国工业设计专业教育规模居世界首位,数据繁荣下工业设计专业教育暴露的问题不容忽视。

1.1 学生自我意识模糊,职业规划意识缺失

工业设计专业招生生源为理科类学生,相比较艺术类招生的设计专业生源,学生在中学阶段对于家庭依附度大,处于外在社会控制的强化环境中,在高考指挥棒的压力下,绝大部分精力用于应试知识的学习,对于职业发展没有时间精力顾及。入学新生普遍表现出对工业设计专业内涵概念认识不清、专业意向不稳定,缺乏职业规划。进入大学,学生需要在社会、学校和自我语境中重新审视自己。富于理想对未来充满憧憬,同时面对开放环境容易遭受挫折而自我否定,处于“理想自我”和“现实自我”的尖锐对立阶段[3]。

1.2 教育供给侧与需求侧的结构性失衡

工业设计专业教育供给侧和需求侧矛盾突出:社会需求层面,社会需要增量的具有新锐创新意识、丰富设计实践的工业设计应用型专业人才,另一方面大量工业设计毕业生专业能力不匹配而转行;企业需要设计创新来驱动产业升级,高校教师疏于设计实践而不能提供相应能力的设计服务。公共文化产品需要讲好中国故事,高校文创产品陷入复刻传统、商业价值低生态圈难以传播。学生需求层面,学生既是教育的产品,又是教育产品的需求方,高校难以提供多元化的教学资源满足学生需要,“互联网+”下的社会语境在倒逼工业设计教育改革。

工业设计专业数量多而不精,在新一轮的学科评估和双一流专业建设浪潮下,面临着“去产能”的巨大压力。

2 创新创业教育平台赋能机制的顶层设计

2.1 创新创业教育平台的构建

■图1 3W1H1T赋能分析模型

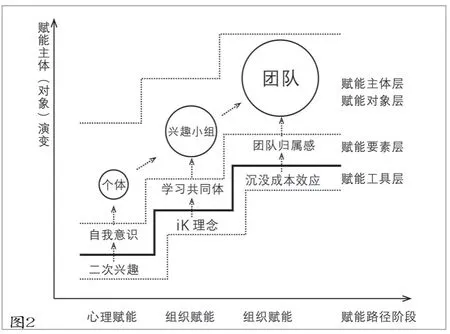

■图2 多途径递进式赋能模型

为解决工业设计教育的现实困境,在“大众创新、万众创业”的国家战略中获取话语权,国内各高校做出了诸多探索构建工业设计创新创业教育平台。工作室制教学是大多数解决方案。工作室制沿袭传统工艺学习的师徒制实践教学,学生在聚合资源的空间内领悟学习设计知识和专业经验,实现隐性知识的深度学习。但工作室制教学对于教学空间、师资数量和质量上有较高要求,对于小体量的教学院系难以简单复制,因此有些院校尝试采用“课外创新创业学习组织”的模式加以解决,结合工作室制教学中的关键要素:固定开放场地、指导教师的长期驻守、学生的梯队培养、课题制教学方法,实现在综合性大学大众教育中的精英培养。湖南工业大学工业设计专业进行了数十年来的探索,2007年创立以“课外创新创业学习组织”模式为基础的创新设计实验室。在此基础上2017年开办湖南工业大学格物创新创业实验班(以下简称格物双创班),成为工业设计专业创新创业平台的组织实体。

2.2 平台赋能机制

赋能概念从心理学萌出,原意指“个体或者组织对客观环境与条件拥有更强的控制能力来取代无力感的过程”[4]。现已广泛应用于管理学人力资源管理领域,在管理学中延展为“授权赋能”概念,指的是“通过建立员工授权机制,实现组织群体的增权升能”[5]。近几年来在互联网、设计业界成为高频词,注入了新的内涵,赋能路径不再局限于人力资源管理层面,资源赋能、技术赋能、用户赋能、生态赋能等作为赋能路径的实践探索也进入视野[6]。据此,本文尝试性提出作为创新创业教育平台赋能机制的定义:创新创业教育平台通过开放平台接口和资源,聚合人、事、物要素,激发个体内在创意动力,实现组织设计与互动,营造团队文化和价值观,赋予利益相关者创新、价值增值的能力,达到价值共创的理想状态。赋能路径包括心理赋能、结构赋能、资源赋能三个维度。心理赋能是指个体形成“内在工作动机的过程”。结构赋能主要从组织层面出发,通过信息分享、参与决策、责任分担和共享领导权等一种或一组管理改革实践营造授权赋能氛围,赋予员工、团队、团队、消费者或社群权力,并提高其能力[7]。资源赋能主要从管理层面出发,通过资源的合作博弈,赋予利益相关者创新和价值增值的能力。笔者构建了3W1H1T赋能分析模型,如图1所示。

2.3 多路径递进式自我赋能

创新创业教育平台的构建,首先要实现教育客体的学生主体化角色转换,如何将平台的“人”的要素进行整合,从个体认知到团队的认同,格物双创班采用“二次兴趣、iK理念、沉没成本效应”赋能工具进行递进式自我赋能。从个体的心理赋能路径到兴趣小组、团队的组织赋能路径,“自我意识、学习共同体、团队归属感”的赋能要素递进,充分释放学生潜能,实现从“个体-兴趣小组-团队”的个体到集群的基于价值观认同的赋能主体组织聚集,这个阶段赋能主体同时也是赋能对象(图2)。

2.3.1 二次兴趣唤醒自我意识

创新教育需要发展学生个性,发掘学生的“二次兴趣”,通过心理赋能激发学生主观能动性,唤醒自我意识。所谓“二次兴趣”,是指学生在完成基础教育后,在形成独立人格和行动思想自由之后主观地再一次自我的认识[8],从而唤醒自我意识。通过兴趣的确定,学生从高中进入大学的迷茫期走出来,从应试阶段的强制学习到主动学习,自觉构建职业规划,实现个体的独立性思考。

2.3.2 iK理念构建学习共同体

瑞士心理学家让g皮亚杰提出构建主义学习理论,其核心内涵是:以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动构建[9]。本文在构建主义基础上提出了“iK”理念作为组织赋能的赋能工具,即为:兴趣(interest)驱动、知识(knowledge)共享。教师去中心化,转变为教学资源的组织者、创新平台的搭建者和管理者,学生通过兴趣驱动“自治”学习,通过组建兴趣小组的组织形式搭建学生主动参与知识共享的学习共同体。兴趣小组成员可来自不同学院、不同专业、不同年级,依据兴趣的不同点组建为影像、商业插画、交互与服务设计、装备与小家电、编程、媒体运营等兴趣小组。在指导教师的指导下,充分发挥学习主体作用,学生共享知识、互助互学、参与管理和决策、实现组内责任分担,提升了学生内化学习、主动思考解决问题的创新能力。

2.3.3 沉没成本激发团队归属感

■图3 多主体平台赋能星环模型

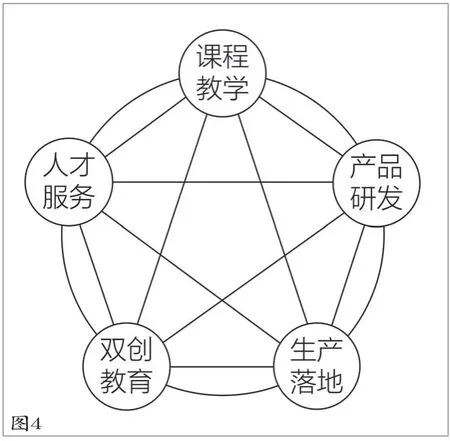

■图4 五维对接赋能工具模型

■图5 四驱带四创赋能工具模型

开放性的课外学习组织,没有学分激励和考勤约束,如何让通过兴趣参与进来的学生固化在团队中、活化在活动里。运用“沉没成本效应”赋能工具激发学生参与性设计,产生“付出成本-价值判断-寻求补偿-产生归属”的心理反馈和连续决策行为,是实证行之有效的方法。沉没成本效应(Sunk Cost Effects)的原始定义为“如果人们已为某种商品或者劳务支付过成本,那么便会增加该商品或者劳务的使用频率”[10]。格物双创班招新环节由学生自我管理组织,新成员需要通过笔试、面试和长达一个月的新兵营打卡活动。新兵营打卡活动中,老成员与新成员双选组成师徒配对,由师父发布当天任务定时完成,未及时完成任务的新成员即时除名。通过一系列来之不易的通关,进入双创班的新成员付出时间精力成本,对于团队产生归属感,对成员产生价值认同感。格物双创班鼓励成员参与性设计空间,学生发挥工业设计专业动手能力强的优势,装修实验室空间、改造个人学习微环境,建立空间归属感和个人“领地”意识。

3 多主体赋能下的创新创业教育平台价值共创

格物双创班通过心理赋能、组织赋能途径,学生自我赋能成为赋能主体的同时成为创新创业平台主体要素;“校企协同、多元师资、课程思政、专业交叉”的多主体通过资源赋能途径,应用“校企协同五维对接、U-C-A-S师资团队、四驱带四创、PAL教学理念”的赋能工具,对应“产学研、课程教学、文创产品、学科竞赛”各方的赋能对象实现赋能,形成有机统一、互有赋能引力、价值共创的多主体赋能创新创业教育平台的星环模型(图3)。

3.1 校企协同赋能产学研创新

产学研合作实质上就是资源缺口互补的合作博弈。目前我国产学研教育存在校企合作稳定性不强、合作机制不完善,人才投放分配比例不合理,专业教学模式单一等诸多问题[11]。产教融合是一场牵涉多方利益相关主体的跨系统合作,其合作效果取决于多主体的产教融合动力,因此,应将过去“政府主导”的发展模式转变为“政府推动、市场引导、多主体参与”的模式[12]。如何克服校企双方在人员配属、运行目的上的“不协同”导致的“一头热”“搭便车”和“囚徒困境”现象,必须坚持以“需求为导向”的利益共同点,克服技术攻关的复杂性、科研转化周期性、学生行为独立性而产生的潜在风险,建立弹性的不完全契约关系[13]。校企协同赋能产学研创新,可以采用五维对接赋能工具:(1)对接专业课程教学,前沿设计概念和技术引入课堂,师生在参与产学研合作刷新设计知识域;(2)对接企业研发需求,以需求为导向驱动设计探索,从纸面知识走向项目实操;(3)对接企业生产落地,孵化的方案转化为产品,学生从细节具象的设计思维跃升至纵观产业链全局的产业思维;(4)对接创新创业教育,通过准就业状态的实践,学生积累社会资源,成为蓄能创业的跳板;(5)对接人才输入输出服务,企业发掘学校优秀设计新人,学校柔性引进企业实践专家,教师利用假期前往企业挂职锻炼。实现产学研一体化实践。建立以师生创业服务社会为宗旨的价值共识、责任共担、利益共生的紧密融合型产教平台[14](图4)

湖南工业大学工业设计专业,通过20年的人才输送,在珠三角地区积累了广泛的资源。珠三角地区产业密集、设计服务企业众多,而广东高校开设的工业设计专业远远满足不了设计服务企业、制造企业的人才输入和产学研合作的需求。基于此,格物双创班抓住合作资源溢出的窗口期,通过在广东工业设计城园区为期五年的校企合作,建立了湖南工业大学工业设计专业在顺德的产学研影响力,先后与广东工业设计城、广东家居设计谷园区众多企业达成了产学研合作、创新创业孵化协议,构建了学校与多个企业协同的创新创业校企基地联盟。工业设计服务覆盖智能3C产品、小家电、家具家居、机械装备与文创产品等不同设计门类。校企协同的产学研创新实现建设目标、制度保障、工作机制、盈利机制、人才培养多方面的协同。

3.2 多元师资赋能教学活动创新

传统师资团队仅限于院系资源的整合,格物双创班组建了U-C-A-S师资团队作为赋能工具,分为学校(University)、企业(Corporation)、校友(Alumni)、社会(Social organization)四个模块组建而成,形成高等院校、制造业企业、设计服务企业、科研机构、社会团体的有效联动、协同育人,结合“新工科”建设,实施C-D-I-O(构思-设计-实现-运作)工程教育深度融合。不同的师资模块带来不同的创新教育资源,例如在校友师资模块中有来自以家电产业为核心的生产企业校友提供产业链支持,有以用户体验为核心的互联网企业校友提供用户研究支持,有专注于校企协同研究的教师校友提供产学研支持,有创办工业设计服务企业校友提供设计服务支持,组成一支能发挥校友平台资源优势的多元综合业态的师资团队。通过校企联合课程、企业专题竞赛、企业暑期特训营、校友讲座、创业分享会、创新设计工作坊、创新成果展览等教学活动形式赋能创新创业教育。

3.3 课程思政赋能文创产品创新

创新人才的培养还需要培养未来设计师的家国人文情怀、社会责任感和设计伦理。高校有责任、有义务对专业课程进行改革,将思政课程与专业课程合理结合,全面提升教师与学生的综合素质[15]。思政教育与创新创业教育具有天然的融合性,通过“深挖掘、重融合、巧设计”找到两者的教育映射点:文化自信与工业设计。产品是传承文化的载体,设计是承接文化自信的桥梁。格物双创班提出“用设计传达文化自信,用产品表达设计自信”的教育理念,开展“为美好生活而设计”设计主题活动。用“四驱带四创”赋能工具:以兴趣驱动创新形成概念、以专业驱动创意孵化作品、以技术驱动创造生成产品、以团队驱动创业产出商品,推动概念-作品-产品原型-商品,从〇到一的双创闭环,以产业化之路探索文创产品的可持续发展。在校企合作基地中成功孵化出“一带一路”主题的“香系丝路”系列香薰机产品研发项目。投产上市的产品获得2020年红点设计奖和iF设计奖等4项国际设计奖项,指导的学生团队也获得2019年国家级大学生创新创业训练计划项目立项,合作的校企创新创业教育基地也获得省教育厅立项(图5)。

3.4 专业交叉赋能学科竞赛创新

今天的设计工作不断向设计开发链条前端延伸,且是主动的,更综合和系统[16]。2015年在国际设计组织WDO重新定义了工业设计的内涵,强调设计领域从有形的产品延伸到无形的服务,边际也越来越模糊,随着人工智能、大数据、物联网、区块链、云计算等前沿科技对于商业模式的刷新,工业设计也在主动跨界,寻求不同专业的交叉知识的培养,以适应时代要求。专业交叉的目的在于创新能力的培养[17]。采用赋能工具PBL(Problem Base Learning)基于问题和项目的学习理念,面向复杂知识体系的系统创新需要不同专业的协同,扩展教育主客体知识域、提升专业交叉组建团队的沟通、组织和协调能力、激发学生创新能力,实现工业设计与前后端(商业模式构建、生产制造、技术、营销)创新链条的协作[18]。基于综合性大学专业多元化优势,格物双创班吸纳了全校十五个院系不同专业学生,组建跨学科教学团队,先后在全国大学生工业设计大赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国高校大学生计算机大赛、全国信息技术应用水平大赛、台达杯高校自动化设计大赛等国家级学科竞赛中获得全国一等奖的佳绩。

4 结语

培养具有创新创业能力和素质的应用型专门人才是工业设计专业建设的核心目标。通过搭建创新创业教育平台,多途径递进式自我赋能充分激发学生内生动力,多主体资源赋能创新创业要素。在这个迅猛发展的时代,赋能主体、赋能工具随之更新迭代重组,创新创业教育平台的内涵延展更有无限可能。