开放与融合:湖南牌坊艺术特征探析

2021-07-29张佳慧WuWeiZhangJiahui

■吴 卫,张佳慧 Wu Wei & Zhang Jiahui

(湖南师范大学美术学院,湖南长沙 410006)

湖南牌坊因具有较强的世俗性和公共性,兼具艺术张力与文化特质,故成为湖湘传统公共艺术中的典型代表,并在湖湘社会不断演进中,受不同历史阶段社会环境和文化背景影响,在其物理空间的设置、外在型制的突破、建造理念的创新、红色文化的发掘方面均展示出开放与融合的艺术特征。

1 湖南牌坊发展历史背景

因牌坊自身可以美化区域环境、装点公共空间、传播民俗文化、保存历史记忆等世俗性和公共性特征,湖南牌坊成为了遗存下来的湖湘历史建筑中艺术水平较高、文化特征较强的一种公共艺术建筑类型。它在湖湘大地上的演进主要受到湖湘社会环境和文化风气这两方面因素的影响。其一,湖南作为鱼米之乡,其良好的社会经济奠定了湖南牌坊在湖湘大地上发展的物质基础和现实条件,湖南地处云贵高原向江南丘陵以及南岭山脉向江汉平原过渡的地带[1],尤其中北部多丘陵山岗、湖泊平原,土壤肥沃,气候宜人,优质的地理环境为此地社会经济的发展提供了有利的自然条件,因此到了宋代,湖湘地区不仅农业生产发达,手工业和商业亦有长足的发展,加之省内河网密布,致使水运交通异常便利,民众可以借此与外地取得联系并保持沟通,使得湖湘大地不至于消息闭塞,进一步促进了湖湘社会经济的繁荣,因此其良好的经济基础为牌坊的建立提供了充足的财力和物力。其二,深厚的文化底蕴奠定了牌坊在湖湘大地上发展的历史基础和人文因素,东汉末年以来外省移民的迁入,为湖南带来了新的思想观念,本地原著民文化在和这些外来文化交流碰撞的过程中逐渐开放并互相融合,呈现出兼收并容、多元交叉的发展趋势,为未来湖湘文化闻名于世打下基础,加上湘楚大地作为19世纪末20世纪初维新变法、辛亥革命、抗日战争等历史事件的主要发生地,这些提倡新文化反对旧思想的运动亦是为湖南带来了先进的文化理念,故湖湘民众思想日渐开放,久而久之形成了敢为人先、克己谨慎,信尚理学、谨从忠义,同时又提倡经世致用之学和关注参与各种社会事务的湖南人所特有的文化风气[2],而优越的文化氛围促使牌坊的建设蓬勃展开,并在受到不同历史时期湖湘社会环境和独特文化风气的教化与浸染之后,湖南牌坊在演进过程中展示出开放与融合的艺术特征,且在不同的发展阶段各有侧重。

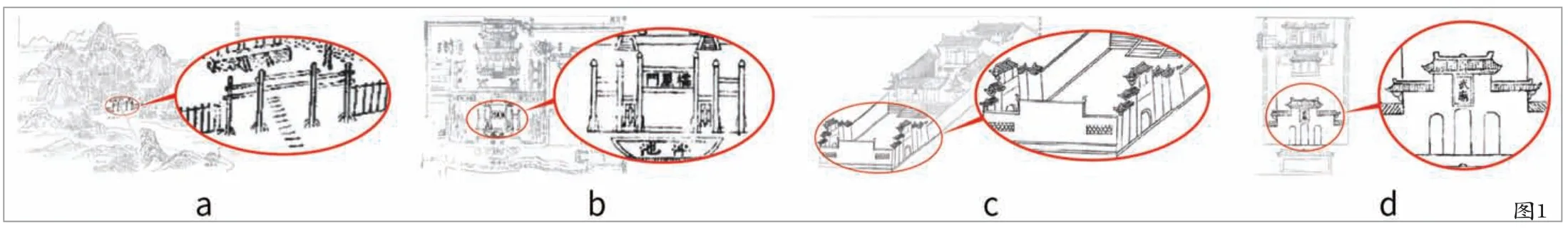

■图1 a.舜帝陵棂星门;b.善化(望城)学宫棂星门;c.临湘县文昌宫门坊;d.桑植县武庙门坊

2 湖南牌坊艺术特征中的开放与融合

牌坊型制其源可溯至两千多年前由两根柱子架一根横梁所组成的“衡门”[3],并在发展过程中日益吸收汉代坊门、棂星门(乌头门)、华表等中华传统建筑元素逐渐发展为成熟的牌坊型制[4]。根据湖湘历史发展脉络和社会现代化进程,可将湖南牌坊这种开放与融合的艺术特征分为以下四个阶段:(1)宋元时期:民俗文化中各种宗教信仰理念影响下的寺庙宫观牌坊,在设置所处物理空间时展示出开放与融合的艺术特征;(2)明清时期:封建皇权统治政策中规范与训化制度约束下的传统牌坊,在突破外在型制时展示出开放与融合的艺术特征;(3)民国早期至20纪上半叶:社会变革中兼收并蓄思想推动下的折衷风格牌坊,在创新建造理念时展示出开放与融合的艺术特征;(4)20世纪下半叶至今:中国特色社会主义建设中的现代牌坊,在红色文化发掘中展示出开放与融合的艺术特征。

2.1 宗教与信仰:物理空间设置上

首先,湖南古为楚地,受楚文化较为迷信的风气影响,祭祀之风盛行,湖湘民众不论生活、生产都离不开各种神信仰,全省遍布有多处祭祀的宗教场所;其次,作为佛、道教传播和活动的重要地区之一,湖南佛道文化渊源流长,省内佛寺、道观层出不穷,出现了许多佛道诸神共处、佛释道文化同在一个场域的现象[5];再次,南宋以来,中国政治经济中心南迁,湖湘文化事业随之略见起色,各地分布有大量的学宫和书院。出于以上三点原因,省内最早的牌坊便是分布在融合了各种宗教信仰和民俗文化的寺庙宫观等这类民众聚集、空间开放的祭祀与教育场所内的棂星门和牌坊式大门。

棂星门又称乌头门,为牌坊演化过程中的一个阶段,由于威严、庄重的型制而备受百姓青睐,故作为牌坊的一个分支承续下来[4]。由于年代久远、天灾人祸等因素,湖南现存并无宋元时期的棂星门,但在现存的各地方志插图中可寻觅到其踪迹,如图1-a《湖南通志》中舜帝陵棂星门和图1-b《善化县志》善化(望城)学宫棂星门,它们大多分布在整体场域内的最前端,未依附于任何建筑,并且朝向建筑外围的公共场所开放,故常设一些栏栅后作为建筑的第一进大门;除棂星门外,湖南最初的牌坊则是因其气派、肃穆的造型能给人安全感而常作为寺庙宫观等大型院落建筑附属的牌坊式大门,这些牌坊与建筑的外围墙相连,具有门的实用功能,并能够起到很好的防御作用,如《临湘县志》中临湘县文昌宫门坊(见图1-c)和《(同治)桑植县志》中桑植县武庙门坊(见图1-d),它们大多高于建筑物外墙,并且与棂星门一样面朝整体建筑场域外的公共空间开放。

不论是棂星门还是牌坊式大门,作为立于公众聚集的寺庙宫观等建筑物前的牌坊,除通过艺术化的形象营造出空间中神秘庄严的文化氛围外[6],最为明显的艺术特征便是在物理空间设置上所体现出的开放性与融合性。它们树立于开放的公共空间中,相对于那些由个人创作的绘画艺术而言,面向的是更为广阔的欣赏群体,并且它们在精神旨意上尽可能融合湖湘文脉中的宗教信仰与民俗文化,为民众提供心理上的依托和精神上的慰藉,使他们在找寻一种情感认可和归属感的同时,建立相同的社会价值观,以此来维护湖湘社会的安定和团结,在实现对民众心灵关怀和推动湖湘社会进步的同时,亦有助于区域空间中融洽社会的建立。

2.2 规范与训化:外在型制突破上

■图2 a谭嗣同祠牌坊外形b英国圣保罗天主教堂外形

■图3 谭嗣同祠牌坊上的西洋钟装饰

■图4 南岳忠烈祠牌坊立面图与希腊雅典帕特农神庙立面图比较

专制主义中央集权的封建制度在明清时期愈演愈烈,最高权力者为了维系自己的统治,利用建立牌坊这样一种方式规范和训化民众的思想,各式各样内涵丰富的牌坊在湖湘大地上俯拾皆是,单据同治《桂东县志》记载,郴州市桂东县明清两代大小牌坊就有40余座。此时湖南牌坊艺术特征中的开放与融合主要是体现在外在型制的突破上,它们相对于之前单一的寺庙宫观牌坊,造型发展逐渐多样化,设计理念更加开放,型制和结构也会融合其他建筑艺术,规模日渐扩大,出现了多柱、多间等造型独特的牌坊。如表1所示,它们不再是单纯的平面式建筑,而是通过不同的立柱排列等方式使得牌坊有了空间纵深感,出现了“八”字、“>-<”等式样,有效延展了其在场域内所占体积,它们也会与四合院、凉亭等建筑结合,出现了庭院式和楼亭式的范式,并且,一般的牌坊都是呈垂直竖立的造型,体现出其作为具有象征意义的大体量公共艺术在场域里的庄重性和威严性,而怀化黔阳古城“龙标胜迹”牌坊的立柱则是独一无二呈倾斜型制,整体向外倾两尺多(约0.75米)。公元748年王昌龄(约698~757)因作《梨花赋》得罪唐明皇,由江宁(今南京)丞贬为龙标尉[7],清代后人为纪念他,在建造这座牌坊时大胆地将坊柱倾斜,以表达对王昌龄坎坷遭遇的不平之情,并用以象征他清风傲骨和洒脱不羁的高尚气节。然而不得不提的是,这一时期形态各异的湖南牌坊在外在型制突破上的开放与融合,始终囿于中国封建社会礼制秩序和等级限制的保守与封闭之中,虽也有鲜明的湖湘特色,并且种类较之前更为丰富多元,但更多的是对传统牌坊经典的传承和延续。

表1 湖南牌坊型制图解

如果说宋元时期的湖南牌坊是作为寺庙宫观等大型公共建筑的附属品,仅在物理空间设置上展示出开放与融合的特征,那么明清时期受到社会制度对牌坊文化大肆宣扬与传播的影响,更多的牌坊独自建立于街头巷尾,面向的是更广大的湖湘民众,在这种大的社会背景下,相对灵活的场域选择为工匠们创造新的牌坊型制提供了可能性,使其不仅是具有在空间分布上的开放性与融合性,加上其可以很好地融合那些有利于君主统治的各种礼仪、习俗和思想,并引起广泛的社会舆论等优势,顺理成章地成为统治阶级控制民众思想、维护封建政权的首选工具,成为一种政治附属的公共艺术建筑。那些封建统治阶级为了巩固皇权,利用牌坊作为公共艺术的包容性和训化性等特质,不断赋予牌坊各种内涵,使其既可以建造于寺庙宫观前,也可以为表彰臣忠、子孝、妇节、父慈等而立于街头巷尾,他们充分借用这些牌坊的建造奴化民众,使得他们顺从地接受统治并适应于这样一种忠君爱国的社会模式。

2.3 兼收与并蓄:建造理念创新上

民国早期至20世纪上半叶,随着封建制度的分崩离析,严格的礼制等级观念也逐渐瓦解,加上长沙开辟为商埠以及西方新思想的广泛传播等因素,湖湘民众保守封闭的自我意识观念日益淡化并转换为接受新思想和新事物的价值理念,这些都在不同程度地影响着湖南牌坊的艺术创构,因此民众为响应当下的社会风气和顺应时代的发展大势,在建造牌坊时会更多地加入现代化、西洋化的元素,在材料和手法上有很大的革新,体现出在建造理念创新上的开放与融合,并因其作为公共艺术的开放、公开等属性顺其自然成为了当时湖湘社会先进思想最为有效的传播媒介之一。

首先,社会变革时期的湖南牌坊受到西洋文化的影响,出现了中西融合的样式,具体艺术特征表现为两个方面:一种是西式建筑外形和中式牌坊内容的组合,位于长沙浏阳始建于1913年的谭嗣同祠堂,门头牌坊为典型的西式风格建筑,如图2所示,整体外形近似于西方的天主教堂,其正大门牌匾上方借鉴西方写实手法镶嵌了一座西洋机械挂钟(图3),但墙面上的图案装饰依然保留了中国传统牌坊上的瑞兽、花鸟、祥云等吉祥纹样。谭嗣同(1865~1898)作为近代中国维新派代表,一生致力于推行新思想、新文化,主张像西方学习先进的技术和平等、自由的民权理念,对中西方文化强调兼收并蓄[8],他的思想理念在当时具有进步性和革新性,因此,湖湘民众在建造牌坊时,也充分将这种“谭嗣同精神”融入其中,创构出把西洋钟实体镶嵌在牌坊上的装饰手法,彰显出对谭氏锐意创新、不断改革精神的继承,也体现了湖湘民众对于新文化、新思想的接纳和对新的政治制度的向往;另一种是中式牌坊外形和西式建筑理念的组合,位于南岳衡山建于1938年的忠烈祠牌坊,设计者在保留传统中式牌坊外形的基础上采用西方古典建筑比例。如图4所示,檐顶高度和整体高度的比近似于1:4,与古希腊雅典帕特农神庙高度比基本吻合,并且简化檐顶,扩大立柱在整体牌坊中的占比空间,与传统西方建筑准则中突出“柱”的理念相一致,牌坊整体高度与宽度的比约为1:2,虽不及帕特农神庙1:1.618的黄金分割比,但也符合西方建筑艺术中所崇尚的合乎模数之比例,具有形式美和秩序感,将坚固、实用、美观和完美、和谐、崇高集于一体[9]。从谭嗣同祠门坊和忠烈祠牌坊的外在造型中不难看出这一时期湖南牌坊受西方建筑文化影响,建造理念上采取折衷主义的艺术观念,在不动摇中国传统牌坊的根基上,大胆尝试突破,用一种开放与融合的心态创构出新的式样并呈现出兼而有之的艺术特征。并且为了尽可能地节约自然资源,建筑师们在设计忠烈祠的时候,做到不浪费一块石材,在传统和现代风格中选择了更为简约的现代风格,尽管在抗日战争期间,条件艰苦、限制众多,但湖南民众依旧为抗日英魂立起了这座庄重肃穆的牌坊。

■图5 受降纪念坊上的“血”与“V”符号

■图6 新民学会旧址与牌坊空间分布平面图

其次,由于抗日战争时期湖南作为相持阶段战斗最多的主战场之一,经历了多次大规模的惨烈会战[10],国共两党涌现出许多杰出的革命领导人和牺牲了大量英勇奋战的烈士,在湖南、在中国,乃至在整个世界反法西斯战争史中留下了光辉灿烂的一页。因此,在1942年到1950年间(相较其他省份)湖南省内建有多座抗日战争纪念坊,这些牌坊在建造风格上为符合革命时代特征,脱去守旧的外衣,褪下繁杂的装饰,变得更为简洁,所要表达的含义也更为直白,常常就是四柱三间结构加简单的装饰。始建于1946年的怀化芷江受降坊,旨在纪念中国人民抗日战争胜利和世界反法西斯战争的胜利,作为享誉世界的八座凯旋门之一,四柱三间的式样加上上下一律竖条的装饰内容,仿佛一个正在滴血的大写“血”字(见图5-a),传达出湖湘民众对过去那段战争历史的控诉和承载着对那些因战争逝去同胞们的纪念;坊上有醒目的“V”字符号(见图5-b),“V”作为Victory(胜利)的第一个字母,是世界公认的象征胜利的符号,将其创构在纪念坊上,即表明了芷江在国际上作为二战期间日军受降地点的重要地理位置,也体现出湖湘民众顽强不屈的革命英雄气概。

这一时期的湖湘民众在新文化、新思想理念的陶染下,在敢为人先湘籍革命家们的带领下,率先走上了思想解放、社会开放这条道路,相对于前两个阶段在物理空间和外在型制上的开放与融合,此时湖南牌坊的艺术特征更多的是体现在精神空间上的兼收与并蓄、开放与融合。一方面,民众在创构牌坊时融合西式建筑的设计理念和西方文化的装饰符号,使其艺术特征符合革命时代大众普遍所崇尚的开放、简洁之风;另一方面,这一时期牌坊的建造理念也更为顺应民意,从最初体现芷江民众主流意识的革命化建筑,到成为代表特定城市的象征性纪念物,再到最终成为体现全国人民同仇敌忾奋勇杀敌的物质载体。诸如此类的历史纪念牌坊使得湖湘民众在抗日战争时期与敌人殊死搏斗、顽强抵抗的革命精神和对国家无私贡献的大无畏品德得以保存下来,毕竟是军民的奋勇抵抗使得湖南成为抗战期间日军难以攻克的地区之一,这表明了湖南人对国家的坚贞和忠诚,体现了湖南人“吃得苦,霸得蛮,不怕死”的性格特征。

2.4 自由与灵活:红色文化发掘上

作为近代革命发源地的湖南,被称为“革命摇篮,伟人故里”,湖湘大地是他们生长、生活的故乡,是他们革命思想发芽和形成的热土[11],无数湘籍先辈在历次革命斗争和社会主义建设中舍生忘死,抛头颅洒热血,红色基因深深烙刻在了湖南这片沃土之上,湖湘儿女相对于中国其它地区的民众更是有着极其深厚的革命情怀,镌刻着红色记忆的革命遗址遗迹遍布三湘四水,毛泽东故居、刘少奇故居、彭德怀故居、平江起义旧址、新民学会旧址、岳麓山、橘子洲头等都是湖湘红色文化的一张张名片,故湖南不但是全国党性教育优先阵地,还有着巨大的红色文化资源可以发掘。因此,新中国成立后,湖湘民众致力于红色文化的传播,在现代化社会建设中,亦是将牌坊的使用场所扩展到了一些红色文化革命圣地,旨在通过牌坊的建立彰显出革命英雄崇高地位和营造场域内红色文化氛围。位于长沙岳麓区的新民学会旧址是1918年4月毛泽东(1893~1976)、蔡和森(1895~1931)等人在此开会,并成立新民学会的地方,作为五四时期以学生为主体的众多进步团体中成立最早的组织之一,新民学会热忱地为民族解放探索现代化改革方案[12],为中国共产党的建立提供了宝贵的实践经验和理论指导。旧址复建时,政府在新民路路口显眼位置扩建了一座新民学会旧址牌坊(图6),使得旧址成为长沙历史文化名城规划中的一个亮点,也能指引来往游客更快抵达目的地。

这一时期湖南牌坊在红色文化发掘上的开放与融合还体现在不同场域内不同种类湖南牌坊上对同一个红色文化符号的灵活运用。建于1952年的湘西剿匪胜利纪念堂门坊(见图7-a)和20世纪50年代建成的长沙矿冶研究院牌坊(见图7-b)以及湖南师范大学校门牌坊(见图7-c)均采用了象征爱国、爱党和民族大团结的五角星纹样,并且纪念堂牌坊和湖师大牌坊上的红色五角星还描了黄色的边,与五星红旗色彩相呼应的同时也表达出湖湘民众不忘革命历史,向着光明,更上一层楼的美好愿景。

中国特色社会主义建设中的湖南牌坊,由于已完全摆脱明清时期等级制度的严密性,可相对自由的选择建造地点和灵活的使用艺术装饰,故在红色文化发掘上彰显出自由与灵活、开放与融合的特征,从建立在红色革命圣地的牌坊和创构在各种平民阶层类型牌坊上的红色符号可以看出湖湘社会正处于一种迈向开放化、现代化的进程中,这些体现红色文化的牌坊是对整个湖湘社会民众历史碎片记忆的高度浓缩化,它们符合当时社会大众文化的特征,并且相对于其他艺术形态,更容易获得最大范围的影响力和使得湖湘民众产生情感上的共鸣,进而引起强烈的空间情感体验[13],这也侧面说明湖湘传统公共艺术已经开始从宗教、权贵、精英阶层及为其他少数人利益服务的枷锁中走出来,从相对较为受限的领域走向了更为宽广且开放的公共领域,并且融合成为平民大众艺术中的一种形式,成为湖湘人文及社会文化的历史见证。

3 结语

湖湘大地作为湖南牌坊成长的社会和地域环境,其社会结构、文化脉络和发展方式均不同于其他社会形态,孕育于这片土壤之上的敢为人先、吃苦耐劳、甘于奉献的民族精神赋予了湖南牌坊有别于其他地区牌坊所独有的开放与融合的艺术特征,并受不同时期社会历史背景的影响展示出其在物理空间设置上、外在型制突破上、建造理念创新上和红色文化发掘上的开放与融合,从最初以作为民俗文化建筑物的附属,到拥有独立的姿态,成为场域内的标识,再到型制的创新、理念的革新和红色符号的运用;从民众情感追求的寄托对象,到巩固君王地位的统治工具,再到成为传播西方文化、记录革命历史的有效方式和作为湖湘红色文化的见证这一种层层递进的演变过程中,湖南牌坊亦蕴含着湖湘社会总的发展是呈现出由物理空间到精神空间上的不断开放与融合的哲理,对其进行分析有助于湖湘文化保持根脉的延续性,并在全球化、现代化的文化境遇中实践出更为打动人心的,带有独特湖湘文化印记的公共艺术作品,亦可为现当代湖湘公共艺术研究提供详细的实证材料和深刻的理论依据。

尤其是20世纪初以来受新思想影响下不断吸纳西方文化和体现时代精神的牌坊艺术,记载着发生在湖湘大地上独特的革命文化烙印和承载了湖湘民众对湘籍革命伟人的崇拜与纪念之情,它们在湖湘社会发展中肩负起对历史负责、对人民负责的重任,这种符合国家正面价值的社会责任感对于现如今湖湘社会的发展依然具有可借鉴的价值,并且,湖南牌坊艺术特征中的开放性与融合性还为湖湘民众提供了一种平等交流和共享情感的可能性,因此他们在创建现代化生活领域的同时,会开始追求在更高层次上的、精神世界中的社会分配的公平,旨在使得湖湘社会愈发开放,最终达到实现全面建成小康社会、全面深化改革开放、稳扎稳打推进社会主义现代化文化强国建设的目的。