基于类型学的彝族家具创新设计实践研究

2021-07-29张亚池宋莎莎汪莉君YangDingZhangYachiSongShashaWangLijunWangYing

■杨 丁,张亚池,宋莎莎,汪莉君,王 英 Yang Ding & Zhang Yachi & Song Shasha & Wang Lijun & Wang Ying

(1.北京林业大学材料科学与技术学院,北京 100083;2.凉山信源工程咨询有限公司,四川西昌 615000)

每年的国内外家具展上都会出现许多不同风格和类型的家具产品及设计案例展示,涵盖了欧洲的古典主义、中国古代传统家具,巴洛克、洛可可、明清家具等经典式样,也包括现代北欧设计、新中式家具等,每种风格也呈现不同的细分趋势。风格各异的家具都表达了各自多元化文化及地理背景,以此传达一个明晰的讯息:世界各地优秀的创意工作者们都是在每人所身处的“参照部落”的引领下,不断地围绕着全球市场进行创新设计[1]。

“参照部落”凝聚了历史文化及地域特色为创新设计提供了无尽的参照价值,在当前多元文化并存的时代,设计与历史、地域之间的文脉联系受到了更高的重视,这不仅是针对不同国家需求的市场导向,也是在面临经济迅速发展、文化迅速流失的危机所采取的将产品作为载体进行文化传承的解决办法。在创意阶段,越来越多的设计师都会深入到历史特征或地域独特性中汲取创意灵感进行创新,转化为建筑、服饰、家具等多种类型的产品。设计师们将具象的原型转化为抽象的灵感,最后通过类推、重构、演绎等方法将其形成具象的设计作品,这就是应用类型学设计方法进行设计实践的过程,类型学为家具设计的创新提供了颇具指导意义的理论基础。

1 类型学与类型学设计方法

1.1 类型学

在建筑理论中最早出现了类型学,类型学中的类型学设计方法是以社会的文化背景、历史传统等人文因素作为设计系统应用的切入点,而不是单一地从纯形式或纯语言学角度进行研究及应用实践。“类型”在1832 年由建筑师安东尼·卡特梅尔·德·昆西在其完成的著作《建筑学历史词典》(Dictionnaire historiquedel’Architecture )下卷中是这样被诠释的:“类型”(Typology)指的不是将元素作为某种规则原型,同时也不是对形象进行模仿或精确复制。从实际应用于建造过程的视角来看,原型(Prototipio)是一种被依照样式而复制的物体,而类型却是可以做不断的衍生,设计师可以根据类型构建出多个不同的作品,原型会精确和给定一切元素,类型中的各个部分中却仍然存在着不明晰的内容,所以需要基于情感和精神才能对类型进行不断延续[2]。

1.2 类型学设计方法

建筑类型学作为理解建筑本质的方法论,其理论基础经过多年的演变和发展得以夯实,相比较于其他建筑学理论,它是一种更关怀人类情感的认知方式。它关注历史文脉、集体记忆,研究原型、演变,经常与地域文化、场所精神相联系[3]。类型学的设计方法诠释了从具象到抽象再到具象的过程,这种方法是将事物的“本质”作为设计中的“原型”, 再由人意识中所产生的“自由想象变换”将属于同一类型的多个事物与一个原型本质进行比较, 由此创造出延续“原型”特征的新形式。这种设计逻辑思路是基于“模型”归纳“类型”再演变为“(新)形式”的循环变异方式[4]。类型学中的“原型”来自于文脉或是文化符号,也可能是基本的几何形体,可理解为对单个对象进行分解并归类。

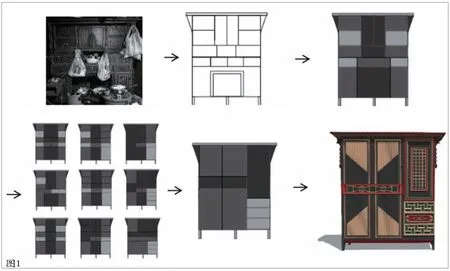

■图1 彝族衣柜设计拓扑推演图

2 彝族家具

2.1 彝族家具创新设计现状

2.1.1 设计创新方向

因受传统生活习俗的影响,彝族传统家具品类较少,而随着经济的发展、生活方式的改变,彝族人民对家具的品类需求也在增加。现代彝族家具兼具文化性和功能性,但由于当地生产力较为粗放,现有的彝族家具也仅限于简单的表面涂饰改造,缺乏真正的设计感与文化内涵。现在彝族区市场上的彝族特色家具仍然主要是在现有的普通市场上常见家具的基础上附加表面特色装饰改变,缺乏对彝族家具所具有的造物文化、社会变迁过程的影响研究,以至于家具仍与其他民族具有趋同性,民族符号使用混乱欠缺美感。因此,科学化地规划彝族家具设计系统,推动地域性家具的可持续设计,是现阶段的研究亟待解决的问题。目前笔者所在的彝族家具研究课题组已经从以下三个方面展开研究探索:一是以彝族家具为主体的设计应用研究,对彝区的彝族家具进行深入分析,聚焦其造型、装饰、设计、艺术文化及传承方面,阐述了彝族家具的特点,基于工业设计研发体系提出了彝族家具的设计及产业发展的理论途径。二是在建筑学的语境下对彝族家具进行探讨,综合了景观设计、民居设计、室内设计多个维度,由于彝族家具具有与建筑一体化的特征,所以在建筑学的语境下进行探讨是十分必要的。三是结合彝族的非遗手工艺,包括漆艺、纺织技艺、花苴却石,从微观的角度分析彝族家具的装饰技艺以及对新材料的应用实践。

2.1.2 现有的设计实践问题

在理论研究的基础上,我们也进行了创新设计实践,并且将其过程作为实践研究对象,同时也与其他的彝族家具创新设计案例进行了整合分析,发现彝族家具在设计实践中存在诸多问题,包括:一是元素应用牵强,组合不当。许多设计者对于彝族文化元素的提取仅局限于表面的符号元素,包括建筑立体构件、彝族漆器色彩、服饰纹样元素等,但在实际使用过程中由于缺乏对这些元素进行比列结构、色彩搭配、文化内涵的深入研究,最后做出来的设计就会出现“四不像”的问题。例如彝族的纹样组合有自己的装饰追随于器物形式的原则,有的条形纹样应用在腰线位置,有的块面纹样应用于立面装饰,同时主副纹样的面积占比也有一定规律。二是家具比列失调,刻意解构。仿古家具与真正的传统古代家具相比较,会出现“形似而神不似”的问题,在彝族家具制作的过程中也是会面临同样的问题。同样是柜子设计,藏族、维族、彝族柜子都会因为它们的结构、装饰手法的不同而产生区分,通过单一的元素堆积或解构手法而不去结合这些元素的形成规则,只会觉得它是有民族特色的家具,而不是实用的彝族家具。例如彝族建筑中的穿枋㮼架结构是具有代表性的构件造型符号,但是设计师在使用时简化后直接套用建筑比列,导致做出来的彝族家具粗犷不精致,过于建筑化 。三是忽视文化性。在不同的文化语境中存在各不相同的生活习俗、审美价值等,从而形成不同的造物背景,最后呈现的具象器物才具有了明显的文化符号。因此彝族家具的内核是其文化性,脱离了这层背景,就很难断定设计师所做的是不是彝族家具。例如,彝族的漆器符号因其典型的黑红黄三色成为了创作者们常用的原型,但是大部分创作者只提取了其色彩,对三色的形成原因和符号使用要求并不尊重,导致产生文化歧义等问题。例如彝族漆器中抽象的“山水纹”代表了彝族对自然万物的崇拜,这组纹样只能用于最尊贵的器物上。又例如彝族的毕摩绘画也是代表了彝族的精神信仰,每个绘画图形都象征着神圣的精神寓意,这一类具象文化原型也是不能任意使用,以免造成对文化的不敬。相对于其他少数民族,彝族文化是具有开放性和包容性的,但是在彝族的文化系统中也是存在禁忌之处,不能随意打破。

2.1.3 设计实践问题产生的原因

由于缺乏系统的理论指导致使设计实践中问题的出现,总结彝族家具在设计实践中存在的问题主要是因为前期设计理论系统研究中的不足所造成的:

(1)彝族家具定义模糊

在以往的研究中,对彝族家具的定义停留于外观家具表层,对彝族家具的造型、工艺、装饰特点进行分析讨论,再通过家具表层论述彝族家具的文化内涵。缺乏量化的专项数据支撑用以佐证彝族家具的造物特点,定义彝族家具。从民族学研究的视角可得知彝族在我国主要分布在云、贵、川三省,每个区域的彝族家具特点都存在差异。以四川凉山为例,三大不同方言区的服饰、建筑都表现出彝族造审美的多样性[5]。现有的研究在彝族家具特点的总结与定义中只是宏观地进行了概述,由于现阶段研究尚处于初级阶段,探索不够深入、全面,所以对于彝族家具的定义缺乏严谨性。

(2)彝族家具设计系统理论缺乏

彝族家具的创新发展面临诸多问题,急需我们对设计方式作出新的探讨。要推进彝族家具的发展,只是设计一些新的品种并不能从根本上解决问题,而是要在解决设计问题的指导思想和原则上遵照系统论所指导设计思想进行,主要从宏观全局上、互相关联上来研究设计对象及解决有关问题,从而实现设计总体目标的最优和找到实现目标的最优途径[6]。

■图2 彝族柜类系列产品推演图

家具是浓缩技术性、社会性、文化性的典型产物,而系统方法是“依照事物自身的系统特特征,把特定对象作为系统进行研究的科学方法”。将系统方法引入彝族家具设计中,让我们以一种统筹的眼光去审视整个过程,看清楚系统中各个环节、各个要素间的作用和联系,从而建立“统筹性、整体性、最优化”特点的彝族家具设计系统[7]。

(3)彝族家具文化性狭隘

家具的文化属性结构主要分为表层、中层和深层三层。现有的彝族家具文化性研究主要集中于通过家具设计所形成的视觉感受来体现的表层,包括装饰美学、结构美学、材料美学。传统彝族家具的中层文化属性结构丰富,主要是通过一些用户的宗教艺术、习俗习惯和历史传统、社会组织和制度文明以及其他人为因素反映。但是已有的研究中,对于现阶段的彝族家具文化属性结构近乎处于空白状态,以致于彝族家具的研究实践与现代人的生活脱离。深层次的家具文化让人产生心理感受。设计通过思想、文化和审美心理来表现彝族家具的美,体现的是文化价值观对个体精神、设计内容和形式的改变能使人产生心理上的愉悦、共鸣,这样的彝族家具才能真正兼具本土性与全球化[8]。

综上,彝族家具设计研究缺乏对设计系统的探索,尚未建立系统的理论框架和设计和方法。研究者对于运用在设计中科学有效地使用设计方法,如何在经济社会结构快速发展的过程中理解用户的生活行为与文化意义,进而将其转化为现代彝族家具尚缺少的充分论证[9]。

2.2 彝族家具原型提取

基于类型学对彝族家具的设计原型进行提取,是构建彝家具设计创新系统的重要环节。在类型学指导下的演化和创新不是单纯复制传统,或是单一的嫁接民族和地域符号,而是挖掘“原型”的内在价值。以凉山彝族区为例,首先对凉山彝族文化、彝族手工艺进行分类,对彝族传统文化分类主要按照文化展现的行为特征分为衣、食、住、用、祭、玩六大类,再根据它们的造物特征按照不同的手工艺类型与使用场合进行分类。其中文化特征属于无形原型,手工艺所生成的器物属于有形原型,原型由有形到无形的演变关系是传统造物关系中类型学的体现,同时也为创新阶段由具象到抽象转化提供了参照,保持了文化系统的连续性。例如彝族特色织物,因为凉山地区高寒的具象地域特征,让人们有了需要朴素、耐寒保温的抽象需求,从而产生了保暖又有自洁性的羊毛衣物制品。又比如彝族先民将具象自然万物转化为抽象的图形元素再把它们应用在不同的生活器物上。

在类型学的指导下整个设计过程变得清晰并具有逻辑推导性,它能够引导设计师们对家具设计素材原型进行抽取并进行类型的转化及近似建构。上文中已说到类型学中的原型是来自于文脉的,可能是文化文化符号,也可能是简单的几何体,其次彝族传统家具品类较少,所以这里的家具原型范围可延展于彝族的服饰、建筑、银饰、漆器等文化符号。凉山彝族地区的生活形态多样,由此孕育了多种彝族家具原型可供提取[10]。通过对彝族文化和手工艺两大类型的梳理,已初步得出彝族家具的文脉原型,接下来对彝族家具原型进行细分抽取,其步骤是:首先提取同一类别对象的基本视图、结构、尺寸、材料等样本信息并进行分解和归类,然后再抽取具有规律性的形式原则,包括比列关系和空间结构模式等。

3 彝族家具创新设计实践

类型提取—类型还原—形态创新构成了类型学设计过程的三个阶段,验证了设计形态可变性与过渡性,实现了设计形态的连贯性。团队基于类型学的一组彝族家具创新设计实践案例分别使用了类型学设计法中的类推法、重构法、转译法,本文主要分析基于类推法的设计案例。

3.1 彝族传统家具元素类推创新

类推是指抽取两个对象属性中的相同或具有相似性的部分进行比对分析,由此推断在其他属性上它们也具有相似性的推理过程[11]。团队通过四川凉山彝族区17个县市的田野调查,收集了多件的彝族碗柜家具样本并通过减法对它们的造型基本特征进行总结,在形态变化中寻找彝族碗柜的固定特征,去除装饰、色彩、材质等非必要元素,用简单的几何图形进行表现,需要保留的包括连接方式、结构形式、典型部件等。以简化后的基本图形进行推演,经过“形式—类型—新形式”过程,进行彝族家具的创新设计演化[12]。

3.1.1 结构模式的拓扑推演

■图3 建筑元素重构彝民宿家具设计

拓扑推演以拓扑学为基础,忽略物体的形状和大小,只是单纯地考虑物体集合图形在空间内的位置关系并进行逻辑推演。彝族碗柜家具的设计演化过程中会对家具结构关系进行集合分散、置换替代、覆盖穿插等多种形式的变化,一系列的形式构成拓扑空间。因为拓扑学中的重要的拓扑性质主要指相互之间的紧密关联性,所以在一个拓扑空间里,不同的结构形式都与原型保持了类型上的一致性。需要注意的是拓扑推演的对象为几何化的平面图形,忽略家具的具体细节和三维造型,而关注的是图形要素的关系改变[13]。

如表1所示,表中所展示的是我们做设计实践中的推演过程。首先我们将收集到的彝族碗柜按照结构特征进行分类并依据制作年份进行排序,按照碗柜的形态特征目前的彝族碗柜被分成了三大类阿都高柜、什扎长柜、依诺壁柜,案例中所展示的是阿都高柜。推演过程按照从A柜到B、C、D柜的演变进行,寻找它们的关联。A柜是团队在四川省金阳县高山乡政镇热柯觉乡的一户村民中取回的典型阿都高柜样本,柜体整体为方形、分为上下两层,上方是隐藏式分区储物空间,下方是开放式储物空间,板边、角牙、劵口、柱头作为碗柜的装饰构件,赋予了家具建筑特征,家具表面用彩绘及简单的雕刻做了平面装饰,当地的生活习俗和审美观念催生了独特造型的彝族阿都碗柜。

表1 传统阿都彝族碗柜类家具拓扑推演表

我们将A柜作为原型进行特征提炼,摒弃其色彩纹饰、柱头、牙板、雕刻等附加元素,经过两次简化得到A柜的几何原型。接下来通过研究A柜到B、C、D柜的推演规律发现彝族阿都碗柜的推演属于结构模式推演,彝族工匠师傅在制作中保留了柜体原型的基本长宽比和结构分区的关系比例,并且将单体构件形态和构件连接形式都简化为基本的平面几何图形,在单一维度的空间里对图形元素进行放大、缩小、变形,形成不同的图形组合方式,经过逻辑演变构建成新的彝族碗柜形态,但是同属于阿都彝族碗柜类型。

B、C、D柜的演变验证了阿都彝族碗柜的变化过程是具有拓扑推演的逻辑关系,不同时间段的柜子因为不同的生活需求会对柜子的储物分区产生影响[14]。在拓扑学的基础上进行结构模式的拓扑推演,可以通过保留原型的空间组合关系,在延续柜体的内在特征的基础上进行形态创新,为设计师的创新实践提供了参照规律。

通过基本原型的形态提取,阿都彝族柜体的形制长高比为近1:1,上下部分两段比列也是近1:1。柜体上部分纵向为1:1:1三段分,横向是1:1:1三段分。柜体下部分纵向为1:1:1:1四段分,横向是1:3两段分。如图1所示,整个柜体方形比列与块面组合关系所传达的是坚固、朴素、稳重的产品寓意。图中所示案例依据新农村彝族家庭的生活需求对柜体的功能做了置换,将碗柜转化为衣柜,因而对碗柜的立面分区会进行调整。首先将A柜原型立面提取为简单的矩形块面,再按照比例进行模块分割,经过对平面几何模块的上下左右移动、合并、分割多种组合形式推演后得到最适合衣柜功能的立面组合形式,包括双开门、单开门、三层抽屉。设计师创新设计后的新形态柜体整体立面比列是近1:1,纵向分割为1:1:1三等分,把手位置在腰线二分之一处,右下的三个柜子也保持了原型的比例,柜子上方的出头、牙板形态以及柜足均在原型基础上结合了单个结构推演变化,使得最终推演形态更具空间层次感并且延续了原型坚固、稳重、朴素的造型语意。

3.1.2 家具比例和尺度的推演

在结构模式推演的基础上,进行家具比例和尺度的推演。设计师通过实践调整家具的部件与整体比例尺寸关系,降低柜子的高度和改变腿足结构方式,依据家具比例与尺度的关系变化实现系列化新形态彝族家具的推演[15],包括写字台、电视柜、床柜、书桌等(图2)。采用此方法的目的是为了让创新设计的彝族家具的功能与人机尺寸形式符合现代的人居空间环境关系和满足现代生活方式需求。

3.2 建筑元素重构与服饰元素演绎创新

由以上团队的两个设计实践案例分析可见类推法的形式操作较为纯粹,对单一原型拓扑关系的竖向翻转、叠加、错动、镜像,都直接反映在立面形态上,属于类型学的基本设计方法。而重构法则需要高度抽象地提取空间结构本质,剥离了外在装饰,挖掘出空间结构内核。所以在实践过程中我们深入剖析了彝族建筑的空间结构关系及连接件的结合方式,将其转化为符号原型再打破其原有组合形式进行重新组合,改变构件的空间关系创造基于彝族建筑元素重构创新的新形态的彝族民宿家具(图3)。

■图4 服饰元素转译彝餐厅家具设计

转译法多用于针对历史形态的抽象元素提取,包括文化意义、功能属性、生活意义。家具外在形制是家具功能的基本表现形式,是功能、文化和生活方式的直观映射,具有转译法所必需的应用条件[16]。例如团队围绕彝族服饰进行的彝族家具创新实践就采用了转译法,分别针对百褶裙和披毡的动态原型提取灵动、拥抱等抽象语汇,建立传统与现代人居环境空间、生活需求同构关系,将抽象语境转化为具象的家具产品,衍生出彝族特色餐厅餐桌椅、彝族艺术家具等设计(图4)。

4 结语

文中提出目前彝族家具在创新实践中诸多问题产生的原因是彝族家具定义模糊、彝族家具设计系统理论缺乏、彝族家具文化性狭隘,其问题的本质是在于彝族家具研究基础不牢靠、研究脉络不连贯。在彝族家具原型提取阶段,通过深入探究彝族地区衣、食、住、用、祭、玩六个方面所涉及的习俗文化、人居环境、生活器物、民族工艺,了解到彝族的整个社会文化形态目前相对于其他少数民族保存较为完善。这一方面为彝族家具的研究以及创新设计创造了丰沃的文化土壤,该研究方向具备地域优势;另一方面也体现了彝族家具传承创新研究的重要性,如若在现阶段还不能构建彝族家具原始样本体系与传承创新系统,将会导致文化的断层甚至彻底消失。

而类型学的介入,可以帮助彝族家具建立传统家具原型库、类型群,并且在创新过程中建立具有逻辑性的推演方法,促使彝族家具的可持续设计。基于类型理论以及参照在建筑领域所应用到的类型学设计方法,包括类推法、重构法、转译法,让彝族家具创新设计实践与历史、地域有多维度的关联,使无限变化的创造性、创新性[17]家具外观形态也可以固守彝族家具内核属性。家具是人类生活中必不可少的器具之一,它的变化与发展可以反映出整个人类社会的演变过程[18]。通过可持续的彝族家具形态设计,以推动经济文化并行的可持续发展[19-21]。